引言

对任何艺术家来说,其创作都有可能遭遇一些理论化(theorizing)的时刻,这并不是指艺术家对自身创作予以了理论化的阐释,或是他将纯粹的思辨设置于创作之先,而恰恰意味着,这种理论化的时刻总是以创作活动的形式出现——作品本身和它所带动的反思,打开了一条将眼下具体的创作予以扩大化(generalized)的路径。这种“扩大”一方面打开了历史的纵深,作品由此而与艺术史上的其他作品、观念产生了某种内在的链接或“对话”,形成了新的问题通道;另一方面,“扩大化”也意味着从具体的作品向普遍的、思辨性的观念结构去跨越的穿透力,以此为基础,一种可能的理论化面貌就形成了。这显然是艺术家们以不同于批评家和艺术史学家的方式进入理论叙述并创造艺术观念的时刻,它总是若隐若现于当下的创作事实和艺术家对这一事实的反思之间,并不构成一种理论的定型,却比任何外在的、体系性的知识都更内化于创作本身,由此而成为推动艺术家创作的关键性节点。

对隋建国来说,他近年来的创作之所以呈现为现在的面貌,要在很大程度上归结于上述这样三个重要的节点。通过将这三个“时刻”(moments)清晰化,我们得以理解他是如何从早年那些指向观念批判和媒介符号的创作,转向了近年来似乎是越来越内在的、朝向现当代雕塑本体的探索上。当然,转变并不是突然发生的,在早期创作的多条线索中,已经能看到艺术家对诸如雕塑中的时间、何为雕塑等问题的持续思考,而这些线索在他近十余年来的创作中逐渐实现了从“后台” 向“前台” 的“翻转”,并成为其近年创作中的核心母题。而本文的工作正是要明确地标记出推动着这一“翻转”的三个关键性时刻,并说明它们是如何构成了隋建国雕塑创作的现象学转向的:其一,是他对瑞士雕塑家贾科梅蒂(Alberto Giacometti, 1901-1966)创作整体上的一种“重新”认识,尤其是对其创作中包含了“绝对距离”的观看这一本体问题的领悟,帮助隋建国将其08 年以来的“盲捏泥”实验纳入了到艺术现象学的思考视域之下;其二,是在此基础上,对“ 雕塑虚空” 这一现代雕塑史上极其重要的空间问题展开了更深层的探问,从而通过“假借物”这一创作手法的启发,将其雕塑创作的终极问题落在了“手中之空”所指涉的不可见性的空间上;其三则明确地标记为他对于贾科梅蒂在30年代所创作的《不可见之物》这件作品的再理解,后者所启发的可见性与不可见性之间的转换状态—— 一种对变化中的生命和时间的塑造,与贯穿了隋建国创作始终的、对时间和生命问题的关注交汇起来,打开了现象学哲学与艺术之间相互交叉的更深入地带,也就是生命存在的交织之所。当然,这些变化、转折的时刻覆盖了相当长的实验和思考过程,它们之间并不存在相继或彼此更替的顺序,毋宁说,三个时刻是同时发生又彼此绵延的,如同抛到水中的石子激起了涟漪的不断深化。它们不仅仅是三个关键的创作性时刻,也是艺术与哲学之间产生交汇和碰撞的理论性时刻——是在这个意义上,我将其称之为艺术家创作中的“三个现象学时刻”,它们共同构成了隋建国的艺术创作在近年来的重要转向。

时刻一:

发现贾科梅蒂——“看”的原初性及其现象学维度

2016年春天,上海余德耀美术馆举办了“贾科梅蒂回顾展”,该展览涵盖了这位现代主义雕塑大师不同创作时期的诸多代表作品,其规模和品质就世界范围内的贾科梅蒂回顾展而言,也是相当可观的。对隋建国来说,通过这个展览的契机而开启的对于贾科梅蒂创作的重新“发现”和理解,并不是偶然的,而是有着一个深刻的前提:即艺术家从2008年开始创作的《盲人肖像》系列里“盲捏泥”的实验性行为,这其中经历了颇为漫长的困惑和反思的阶段。最开始,“盲捏泥”对隋建国而言最大的吸引力,就是“闭眼-盲捏-放大”的这一系列行为本身,其意图是要抹除艺术家作为创作主体的绝对性身份,以及相伴而统摄整个创作过程的知识性经验。对一位训练有素的雕塑家而言,这些东西几乎是无可避免的,因而,遮住双眼来捏泥,就仿佛是为自己的创作设定了一个先验的程序——遮蔽“看”的明晰性和它所自带的知识性前提(比例、透视、再现的准确性等等),从而“进入一种幼童般对于自我与周边世界的主客模糊甚至颠倒的状态”[1];而将双手捏出的泥巴原型去翻制和放大,则将原先那种精微、私密的个人身体痕迹和肉身经验,放入到一种公共观看的视野中。所以在当时的隋建国看来,这一过程事关对“公共化的私人痕迹”[2]的凝练,以弥补他在更早期的创作诸如《衣钵》(1997)、《衣纹研究》(2003)等作品中留下的“个体痕迹的空缺”[3]。诚然,“盲捏-放大”所产生的具有强烈表现性意味的泥块和“手纹”确实将艺术家带出了他早年关注的公共与观念领域,但在摆脱了绝对创作主体的那种封闭的、高度观念化的意识范畴之后,该如何重新界定这一主体与外在世界之间真正的关系,还尚未形成明确的方向。确切来说,艺术家已经意识到那块放大后几近抽象雕塑的泥块及其上的“手纹”应该被纳入知觉和身体行动的场域,但它又是在何种意义上成为了“另一种”不同于其08年之前所创作的雕塑等等,这些问题都还没有被明确地解决。

而对贾科梅蒂的“发现”和理解,促成了上述这些问题在现代雕塑和艺术现象学视阈下的重新激活。用隋建国自己的话来说,就是“改变的种子出现了”[4]。首先是贾科梅蒂那种极具代表性的正面极窄、前后呈狭长形而左右宽扁的肖像,促使隋建国去探究这位雕塑家究竟是如何“看”的,以及这种观看与现代雕塑革命之间的关系[5] 。事实上,顺着“看”的问题进入,会发现它直指的是西方艺术和美学的一系列根本性问题,包括再现、知觉、空间和深度等等。贾科梅蒂自己就曾说过,“艺术,不过是一种看的方式”[6],他希望能通过重新恢复一种非知识性的、非客体化的观看,最大限度地来呈现世界之“真实”(Réel)。这一课题本身就是高度现象学的,这也是为什么,作为现象学哲学家的梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty, 1908-1961)会在他那本论及现代艺术的著作《眼与心》(1964)里反复地提及贾科梅蒂和塞尚。在梅洛-庞蒂看来,现代艺术哲学的起点是要重建被古典主义体系下的几何学、光学和科学透视法所遮蔽的“看”的原初性,以及被笛卡尔的二元主义身心分离哲学所割裂的“看”与“思”、知觉与观念的同一[7]。由此,现代艺术的使命就在于,一方面要它剥掉古典概念和法则为视觉所赋予的那种知识性外壳,摒弃在西方艺术史传统里长期占据统摄地位的光学和几何学意义上的视觉再现模型,从而让“看”不再只是“关于看的思想”而还原为其知觉本体;另一方面,则要通过对古代伟大的整全性视看传统的回溯,来重建一种依托于真实的肉身知觉与生命存在经验来“看”世界的新的本体论,梅洛-庞蒂称其为“具像化的视觉哲学”(une philosophie figure de la vision)[8]。

隋建国,《盲人肖像》展出现场图

钢架与泥巴,高5米,2008年

隋建国,《盲人肖像》,铸铜,高5米,2014年曼哈顿中央公园弗里德曼广场展出现场,2008年

以此再回到贾科梅蒂,就能理解后来他为什么放弃了那些超现实主义的前卫实验,而回归到“写生”这一看似传统甚至“保守”的创作方式中。在贾科梅蒂的作品面前,隋建国意识到贾科梅蒂所摒弃的是传统雕塑的观看与造型法则——比如头颅会先验地被视为一个几何化的椭圆球体,再通过透视来建构再现的空间纵深和体积等等…… 这些东西背后是一整套古典主义的世界观和知识原理,而并未忠实于一个具体的观看者在当下、即刻的真实所“见”和如见所“是”。所以当贾科梅蒂说,他要依据自己真实所看到的、按照自己真确的感知来做雕塑的时候,他只能回归写生的现场,而他所做的雕像也就只可能是从他当时当下的观看经验中所捕获的——一个正面极其凸出、而颅后和肩后都实际上不可见的窄缩形象,这一形象并不存在于科学透视得以伸展的那种纵深空间上,因此它一定是“无背景”(sans fond)的、好像漂浮在一片虚空中的。在贾科梅蒂一心想要追随的古代苏美尔雕塑、埃及雕塑和大洋洲雕塑中,充满了类似这样缺少科学透视比例和纵深体积感的头颅形象。

古代苏美尔雕塑《站立的男性崇拜者》

美索不达米亚,约公元前2900-2600年

29.5 x 12.9 x 10 厘米,现藏于纽约大都会艺术博物馆

© The Metropolitan Museum of Art

同样的视看原理反映在他那些微缩的人形雕像和在画面中拼命向后退远的孤零零的静物上,根据艺术家自己的解释,如果他走在巴黎的大街上看到了马路对面的人,这个人在他的整个视域的印象中就只能是比真人尺寸小得多而缺乏细节的,这才是他的所见之下真实、准确的形象,就此而做出来的雕像也就“无可避免地(inexorablement)”都呈现为一些小尺寸的雕塑[9]。这是他根据现场、根据在他和对面行人之间真实的距离所捕获到的形象——“十五米开外的这个女孩远不可能是八十厘米,最多也就是十几厘米”;而且在他看来,“为了把握其形象的全局,为了不沉溺于细节,我尤其应当保持这种距离……”[10]。所以他的所见,不是那个在一定距离外行走的人的单独形象,而是一整个包含了这一形象的存在的视域(l’horizon),意即,看者与被看者之间的这段真实的距离。就此,不只是行走的人,其存在周遭的“虚空”也被加入了雕塑之中。萨特将这一虚空的空间命名为“绝对距离”(une distance absolue):“通过走向古典主义的对立面,贾科梅蒂恢复了雕塑中那不可被切分的虚空空间。……他第一个把人雕成了如我们的所见中的样子,也就是在一定距离之外看到的人。他赋予了他的石膏人物以绝对距离……”[11]。

阿尔贝托·贾科梅蒂,《双层基座小肖像》

石膏,10,8 x 5,3 x 5,4 厘米,约1945-1946 年

© Succession Giacometti (Fondation Giacometti, Paris et ADAGP, Paris)

所以,诸如《迭戈胸像》(Buste de Diego,1956)这样典型的贾科梅蒂肖像作品,它所表现的并不是迭戈这个人从他的真实生命中被单独抽离出来的、客体化的形象,而是存在于贾科梅蒂当时当下的观看之中、与贾科梅蒂的存在彼此相交织的迭戈的生命形象,正是这种交织构成了存在者之间的“绝对距离”,用贾科梅蒂自己的话来说,就是“在我们与雕塑之间总是隔着一个无法确定尺寸的空间,这个空间环绕着雕塑,它本身就是雕塑”[12]。所以现场写生对贾科梅蒂来说意义重大,借助写生,他时时刻刻地保持了这一“绝对距离”,其雕塑所表现的永远是他自己在一定距离之外所看到一个整体的生命形象,而不仅仅是模特的客观再现[13],也就是说,它们实现了一种活生生的、存在意义上的“真实”。

贾科梅蒂在做其妻子阿内特·贾科梅蒂的肖像

Franco Cianetti 拍摄于1962年

阿尔贝托·贾科梅蒂,《迭戈胸像》

涂有脱模剂的石膏,37.3 x 21.5 x 13 cm,约1956年

© Succession Giacometti (Fondation Giacometti, Paris et ADAGP, Paris)

正是在对贾科梅蒂的“看”的研究中,隋建国逐渐意识到了这一“绝对距离”在现代雕塑史上的重要价值——“虚空”空间的加入,可能重新定义了一种“新”的雕塑,从而彻底颠覆了传统雕塑中的视觉和空间概念。同时,隋建国就此也理解了为什么贾科梅蒂要说“在我和模特之间隔着好多雕塑”[14]——这些雕塑,是从古希腊开始直到文艺复兴、再到古典时代,所有依据古典艺术的法则和训练模式来观看和塑造的雕塑,而贾科梅蒂的意愿就是要彻底地抛弃它们。这种对于先验的知识与观看经验的摒弃,与隋建国在“盲捏泥”行为中所触及的现象学式的出发点是一致的,即努力在现代雕塑中恢复和重建一种真实的、原初性的生命经验。“遮眼”的行为于是可以被视为其08年后一系列带有现象学意味的创作转向的前奏——通过在一开始有意识地、强行地遮蔽视觉,艺术家得以摆脱掉常年的学院雕塑训练为他的创作所包裹起来的先验的观念外壳;而在“遮眼”的基础上发展出来的“捏”、“握”这些动作,则一点点地将艺术家带离了那种理所当然地认为“雕塑”只能是雕塑“实体”的观念局限中,这成为他后来继续探索如何“雕塑虚空”的重要基础和前提。可以说,隋建国的创作与贾科梅蒂的创作在此形成了一种现象学意义上的交汇与“合流”。当然,这一交汇的过程本身很漫长,就像隋建国自己所说的,“在十多年的反复捏握行动之中,我发现自己的手在运动的指掌之间拥有一个不停变化的空间,但当时我并不清楚这意味着什么”[15]。是对贾科梅蒂的重新“发现”,激活了这一手掌之间无限展开的艺术现象学空间,逐渐地,“盲捏泥”的意义重心开始从艺术家最初所思考的行动本身及其对于绝对主体的破除,走向了对贾科梅蒂意义上的雕塑之“虚空”——一种“绝对距离”的探索。

隋建国,《盲者#5》

铜,46.5×39.6×41.7厘米,2011

隋建国,《长桌》

综合材料,长14.8米,2008至今

时刻二:

“假借物”与雕塑虚空

实际上,在“盲捏泥”及其被放大了的创作结果中,还隐含着另一重颇具现象学意味的问题:即这一“绝对距离”,这一“虚空”是如何可能被“雕塑”出来的?要回答这个问题,还是要再次回到贾科梅蒂,回到他对于现代雕塑所做的突破性革命上。

对此,在对贾科梅蒂的阅读中,隋建国很敏锐地捕捉到了西班牙作家玛丽亚·露丝(Maria Luz,1899-1980)为贾科梅蒂的一篇短文《一个盲人在黑夜中伸手前行》(Un aveugle avance la main dans la nuit, 1952)所撰写的前言里的一句话:

“雕塑之道在于(reposait)虚空[16]。这是我们为了建构物体而挖凿的空间,而物体反过来又建构了空间,这一空间正是存在于被雕塑对象与雕塑家之间”[17]。

这虽然不是贾科梅蒂的原话,但从全文及后的笔记来看,其内容基本取决于她与贾科梅蒂的对谈记录。而当贾科梅蒂用题为《盲人在黑夜中伸手前行》的文章来回应露丝关于空间问题的提问时,他意在提出一种完全颠覆了传统认知的观点:即雕塑的本体应该指向的是一种存在的无尽“虚空”,而非物理意义上存在的实体。在这个意义上,他或许比曾经斥他为现代主义叛徒的布列东(AndréBreton,1896-1966)走得更远,以“写生”这种看似并不激进的方式,完成了他对于现代雕塑本体问题的更彻底的推进。对贾科梅蒂来说,如果他所竭尽探索的那种是其所是的“真实”是可以抵达的,这一真实就只可能是存在的虚空而非现实的再现。

阿尔贝托·贾科梅蒂,《夜晚》(首个版本)

带颜色印迹的石膏,21 x 26.5 x 7.9 cm,约1946-1947年

© Succession Giacometti (Fondation Giacometti, Paris et ADAGP, Paris)

在此意义上,从雕塑“实体”(无论它是现实主义的还是超现实主义的、具象的还是抽象的)转向雕塑“虚空”,贾科梅蒂开辟了一条新的现代雕塑路径:雕塑可以不再像米开朗琪罗或罗丹的作品那样,是从一块白板般的世界背景中凸显出来的再现实体,它也可以表现存在之虚空。这一虚空是如暗夜般不可见的、却始终包围着看者与其所看对象的这一整个空间的真实距离,贾科梅蒂称之为“无尽的虚空的深渊”(des incommensurables gouffres de vide)[18]。它既是一种距离,也是空间本身,它与我们沉浸于这一虚空之中的存在自身是不可分割的。这样一种存在之虚空,非常接近于梅洛-庞蒂在其知觉现象学和后期存在论哲学里都曾探讨过的“可见性之深度(profondeur)”。在梅洛-庞蒂看来,存在即是我处在空间中这一事实本身,所以,不是我“看见”了深度,而是我在深度中看[19],因此,这一虚空的世界之所与其时时刻刻所包裹着的个体存在之间,是彼此“交织”(l’entrelacs)、“交缠”(le chiasme)着的[20],共同构成了存在之深度——一种“虚空”。这种存在与其周遭世界之间的不可分,在贾科梅蒂的作品里具体地显现为一种形象的模糊与晦暗,无论是雕塑还是绘画皆是如此,他完全放弃了能够界定再现形象之完整性的那种光滑、确凿的轮廓,在那些起伏不定的雕塑表面和看起来难以定形的素描形象中,明确的轮廓线或边缘线是不存在的。正因为如此,“雕塑虚空”的意图也从根本上解释了贾科梅蒂作品中那种斑驳、晦涩与漂浮不定的气质,这些形式的显现与广为普及的贾科梅蒂雕塑所表现的存在之“孤独”实际上毫无关系,后者不过是对其艺术的一种庸俗的文学化解读,甚至艺术家自己也说过:“在我的创作中,孤独这一主题是我从未想过的,也永远不可能这么想”[21]。

究其本质,贾科梅蒂的作品不再是用雕塑为这个世界“增加”了一个再现形象,而是将他作为一个存在的人所感知到的世界,以雕塑的形式又放回到世界之中——以“肉身”挖凿进虚空的空间。这可能是贾科梅蒂作品中最难被理解的一部分,也是萨特断言贾科梅蒂“在雕塑中掀起了哥白尼式的空间革命”[22]的根本原因。而且,正是这种向“内”的挖凿而非向“外”的再现,让其雕塑看起来更像是被艺术家用手“按”进了这个世界而不是从世界中被“拉”了出来。对此,萨特也有一个很形象的说法,即贾科梅蒂的雕塑是在“给空间‘脱脂’(dégraisser)”——“压缩空间,让它排除所有的外在性(extériorité)[23]。

阿尔贝托·贾科梅蒂,《威尼斯的女人I》

铜,104.8 x 14 x 29.4 cm,1957年

© Succession Giacometti (Fondation Giacometti, Paris et ADAGP, Paris)

而对贾科梅蒂本人来说,正是重返写生现场并恪守于对“真实”原则的忠诚,才使得他得以完成这一雕塑的空间性革命。在早年间的创作中困扰着他的那种无论如何都难以捕捉到的真实,以及“与视觉的正面特征相应的平面性和现实特有的立体感之间的对立问题”[24]逐渐得到了解决——眼前模特的正面之所以看起来是“平”的而非“圆”的,是因为它与其周遭的虚空空间是不可分的,这个正面不能被“雕”或“塑”出来而只能从虚空中被“按”出来、不断地向“内”挖凿。如此这般,可见的雕塑表面就必然布满了周遭的虚空不断向它挤压的痕迹。因而,能够意识到这一虚空空间的存在,是第一位的——“雕塑要求其周围是一片虚空的区域”[25]。贾科梅蒂曾描述过他是如何突破这一难关的:

“真正的突然一击,使我的空间观念发生了根本转变并让我最终走向现在的艺术道路的时刻,发生在1945年,在一个电影院里。我当时正在看一个新闻片,突然之间,我看到(影片显现的)不再是人的形象或是在空间里运动的人,而是平整画卷上的一些斑点。我不敢相信眼前的这一切。我随即看了一眼旁边的人,……相形之下,这个人忽然具有了巨大的深度。我立刻意识到了这种我们所有人都陷于其中的深度,而因为太过于习惯它我们往往不再察觉到它的存在”[26]。

这段话清晰地表明了贾科梅蒂在其雕塑中对“虚空”的发现,就此将视网膜意义上的视觉再现和具有存在之深度的知觉现实区别开来,而后者正是其雕塑革命的核心。自此,其雕塑的真正实现对象,就不再是眼前的模特,而是在他和模特之间、又让他们同时栖于(habiter)其中的这一片“虚空”的距离、这一存在的深度。

阿尔贝托·贾科梅蒂,《男人胸像》

石膏,35.5 x 31.5 x 12cm,1956年

© Succession Giacometti (Fondation Giacometti, Paris et ADAGP, Paris)

然而,下一个问题紧接着出现了,即到底如何才能实现“雕塑虚空”?以传统雕塑的眼光来看,这似乎是不可能的。如果《迭戈胸像》所要雕的并不是迭戈的形象,而是贾科梅蒂所感知的迭戈的存在——他的生命真实、一种实际上并不可见的“虚空”,那么这一胸像作为实体的雕塑本身,它的意义何在?事实上,贾科梅蒂很清楚地思考过这个问题,在他看来,“雕塑应该代表一种超越于它自身的东西。只有当雕塑是我揭示外在存在的一种方式时,我才会真正对它感兴趣……更确切地说,它只是揭示这种呈现的一种方式”[27]。在此,贾科梅蒂将这个实体的雕像,看作是“超越于”模特的具体形象并揭示出其存在之确凿性的“假借物”(substitut)。也就是说,真正的雕塑本体、那包含着存在的虚空,是不可见的,它通过(via)可见的雕塑形象——一个模特的头像或者胸像,而被艺术家揭示和呈现出来的。如果我们能再次回想起贾科梅蒂雕塑表面的那些看起来像是向内摁压的斑驳肌理,就更能明确这一“假借”动作的意义——艺术家正是以这种方式实现了看似绝无可能的对于“虚空”的雕塑。事实上,当我们面对模特时,虚空已经在我们眼前了,它是由模特这一可见事物与其周遭不可见的空间体积(volume)交织构成的。所谓“雕塑之道在于虚空”,意味着雕塑的参照物不再是具体的人或物,而是它们处于艺术家的视看与感知之中的这一内在的生命经验。存在的虚空,只有在存在与世界的真实交织和彼此回应中,才得以真正地“成形”,而它的可见显现,则是通过雕塑实物这一假借物来实现的。如果没有了假借物的具体的肉身,雕塑就变成了纯粹的观念或行为,它与那种生命意义上的真实是无法产生关联的。

而这种基于存在的视看,也是现象学哲学最关注的主题。在《眼与心》里,梅洛-庞蒂曾提及,为了推翻那种对外在可见世界的虚幻再现,现代艺术的要义是要向“内”发掘不可见者,让它们显形,所以无论是阿波利奈尔还是塞尚,他们的诗和画看起来都好像不是诗人或画家“创作出来的”,而像是“它们自己成形”的[28]。也就是说,最真实、最本质的“造型”——无论是语言还是视觉的,是一种本体的存在,是世界存在的一部分,但却是不可见的一部分。而艺术家的工作,就是要用“小写”的可见性——雕塑,绘画或者书写,揭示出这种“大写”的不可见性。那么对不可见者而言,可见者即是这种拥有着具象肉身的“假借物”,不可见者总是通过(via)它而显现其存在。对此,梅洛-庞蒂以池水“厚度”的隐喻来说明这种可见者与不可见者之间的关系:当我站在泳池之上望下泳池底的瓷砖时,池水的厚度和深度只可能通过池水这一假借物而被呈现出来,而水恰恰总是一种暂时有形之物,它虽然可见,但指涉的却是虚空,它“栖居出泳池,在期间让自身物质化”,却“不是泳池的填充物”[29],是不可见之存在的可见性显现;或者说,它是可见者的同时也是不可见者。这一“池水论”能够很好地帮助我们理解贾科梅蒂雕塑中假借物的意义。事实上,如果没有这一假借物,虚空的显现在雕塑之中当然是不可能的;而换个角度来看,正是因为雕塑这一媒介本身所拥有的体积感(volume)和它与周遭空间的开放关系,使它能够立刻化身为虚空的假借物,实现从不可见到可见的自然转换。

隋建国,《手迹》

黑白根石雕,20x120x112厘米,2013-2023年

再回到隋建国这里,就能意识到他对于“雕塑之道在于虚空”这句话的高度敏感从何而来,他并不是偶然地抓住了这句话的,而是与他自身创作中的困扰密切相关。从最初的《盲人肖像》(2008)、到《身体动作》(2010),到后来的《肉身成道》(2013)、《手迹》(2016-2017)甚至更近的《凿空》(2021),可以看到这些作品无论是雕塑、行为还是录像视频,都是与“手捏泥”相关的,艺术家始终在和他手中的那块泥打交道。但是在这个过程中,如何看待和理解这块泥,发生了很大的变化,也经历了长时间的思考。更早的时候,隋建国将其视为一种置入公共场域的私人痕迹,然而在放大的同时,这块泥也呈现出一种近乎抽象表现主义雕塑的形式结果,这显然并非是隋建国希望寻找的、不同于传统雕塑的“另一种境界”[30]——后者无关乎具象与抽象之争,也不会陷于观念、材料或技巧的窠臼。紧接着,他意识到捏泥的动作实际上打开了一个行为场域,隐喻了“身体作为物与世界万物相连”[31]的这一行动性意义,但这个结论也自然而然地提出了新问题:即如果这些作品的最终意义落于不可见的肉身感知和行动,那被放大的那块泥、那些实体可见的手捏的痕迹又是什么呢?它们还有继续存在的意义吗?在深刻地理解了“绝对距离”,并弄清楚贾科梅蒂是以何种方式实现了“雕塑虚空”之后,隋建国得出了这样的结论:

“贾科梅蒂把模特放在那里只是一个借口,他要看的是模特所带领的整个视域。他要把自己看世界的这个感觉表达出来,只是要借用一下模特”[32]。

这时候,虽然手捏泥的动作未变,手中之泥还是那块泥,但隋建国将更多的关注放在了这块泥所揭示出来的“手中之空”上,而不是泥的实体本身(形态及其肌理的表现力),抑或是手的动作。像贾科梅蒂一样,一旦真正地“看”到了这一存在的虚空,雕塑的意义就转而落在了对不可见之物——也就是对存在的揭示和表达上。这是一个典型的现象学时刻,以小写的肉身(chair)为可见的假借物,呈现出存在意义上的、大写的“世界的肉身”(la Chair)[33]:不可见之物。可见的与不可见的之间能彼此互为,正是因为这一假借物的存在。由此,一物才可以立刻成为另一物——实体即是虚空,肉身即是存在。

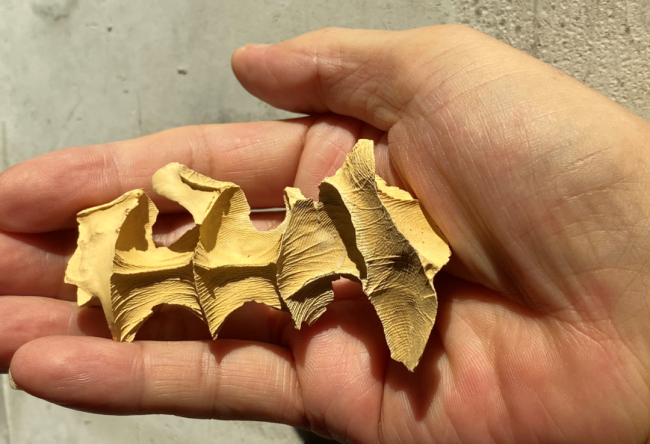

回看隋建国在实践盲捏泥的最初阶段、于09年前后写下的笔记,他曾提及希望能实现“直接制造出雕塑”、“直接做出一个现实”,但需要“寻找一些方法、一些理由”[34]。而如今看来,尤其是在《肉身成道》、《手捏泥》(2014)、《凿空》这一系列以高速影像所显示出来的手中之“形”与手中之“空”的瞬息转换中,他所寻求的这种“直接性”已经非常明显,艺术家也逐渐意识到,“我的手是产生这样一个具体的‘那个空’的模具”,而手中之泥就成为了“我手的指掌运动所产生之‘虚空’的一个替代性事物”[35]。——从关注雕塑过程中身体的行为、行动,到关注如何以雕塑来实现“虚空”,这两步之间看似是“紧挨”着的,但却是隋建国近年来在其创作中所实现的一次很大的跨越,从而彻底远离了对当代雕塑的外在性意义的探索,开始直面关乎雕塑本体的、最内在的问题。而这一“步”之间最远的距离,就是对“假借物”这一方式和概念的深刻理解,如果没有“假借物”,可见性与不可见性之间的翻转是不可能实现的。就此,隋建国雕塑中被放大的泥块和手纹的意义,也就不再落于它最初的再现表现性和对行为的隐喻上,而是落于其自身确凿存在的“事实性”(facticité)之中,即“使事实成为事实的东西”,一种是存在的肉身本体[36]。隋建国手中的那块泥,正是这样一种事实性,它让不可见的事实成为了可见的事实——即“虚空显形”;而艺术家后来所采用的3D扫描和放大打印的技术又在此基础上实现了另一重新的本体“翻转”:可见的事实(泥的原型)再次通过转化为不可见的数据(数字扫描)而相当直接地实现为新的可见(放大的3D打印光敏树脂)——一种当代技术版本的“使事实成为事实的东西”。

从这个意义上可以说,隋建国是以其既相同又不同于贾科梅蒂的方式实现了“雕塑虚空”的另一种可能,他的“手中之空”成为了手捏泥之存在者的“绝对在场”的明证,一种假借意义上的存在。这就是他自己所说的“与贾科梅蒂的对标”[37],也是他通过多年以来的创作转向,逐渐摸索到的一条“新”的雕塑路径、一种颇具现象学意味的创作的“闪光”。由此看来,“雕塑之道在于虚空”之所以能引起隋建国特别的关注,根本上在于他是在对自身创作的反思中,意识到这句话是如何正中了现代雕塑革命的靶心的;而他的盲捏泥实验与贾科梅蒂所谓的“盲人在黑夜中伸手前行”,实际上有着共同的出发点,两者不约而同地以艺术家自身的实践打开了雕塑创作的现象学空间。

隋建国,《肉身成道》

视频高清截图,2013年

隋建国,手捏石膏原型,2014年

隋建国,《云中花园》(2019年OCAT展现场)

光敏树脂3D打印与钢架结构,装置,2019年

展览“跬步与徘徊:隋建国1997-2024”现场,西海美术馆,2024年

时刻三:

“手持虚空”——时间与生命的形塑

到此为止,所有关于前述的“两个时刻”的讨论基本都落于雕塑的空间问题,无论是“绝对距离”还是“手中之空”,抑或是实体与虚空、可见的与不可见的。但如果我们进一步去追问这那个关键性的不可见者到底是什么,也就是虚空中所孕含的关于存在的问题,就会不可避免地将进入到对时间和生命问题的探究上。事实上,关于一种现代意义上全新的雕塑概念的理解,可能不止于从实体到虚空的转换,它更关乎的是从空间问题向时间问题的转移。正是在此,对时间的关注以一种不同于先的面貌出现在隋建国的创作和思考中,并逐渐触及其更本体的层面:一种生命意识。

这一标记性的时刻发生在2016年底,隋建国在其英国雕塑家朋友理查德·迪肯(Richard Deacon, 1949-)的讲座中,重新关注到了贾科梅蒂于1934-1935年间创作的一件作品《不可见之物》(L’objet invisible/The Invisible Object),这件作品存在着石膏像、铜像、素描和版画等多个版本,也被称为《手持虚空》(Mains tenant le vide/Hands Holding the Void),属于其早期超现实主义阶段的作品,也是“布列东最喜欢的一件雕像”[38],但贾科梅蒂本人在1955年的一次访谈中曾提及对此作不甚满意,认为它“需要根据写生来重新做”[39]。

这件作品有着典型的超现实主义的神秘气息,但除此之外,据说它是贾科梅蒂在其父亲1933年去世之后,献给后者的一件作品,于是不免令人猜测,它是否反映了艺术家对生命和存在的反思[40]。而在法国诗人博纳富瓦(Yves Bonnefoy,1923-2016)眼里,这件作品“不仅可以作为一种起源的原型(archetype),也是对未来之铺陈的号令…… 在此我要再次援引兰波——‘一种神秘的玄妙’。这双手是一种召唤:它们所寻求的那种艺术,还尚未得到显现”[41]。这件雕像在整体上给人的感觉是异常沉静的,只有持于胸前的双手似乎是在欲动却未动之间,仿佛它们要发起的这个动作——无论持握其中的是什么,永远悬停在它正在实现的那个瞬间,就像博纳富瓦说的,它还“尚未得到显现”、“是一种召唤”。所谓的“不可见之物”,在此并非是全然无形(informe)的,两手之间清晰地显现了一个空间,只不过这是一个开放的、无定形的空间,始终处于一种正在发生的状态,而穿过其中的,正是时间。这也是为什么,它会令博纳富瓦联想到从“起源”到“未来”这样巨大的时间尺度,在双手所限定的有限空间中,能穿越它的最大尺度,只能是时间,或者说,是虚空。“手持虚空”,不是纯粹空间上的“空”,而是存在之发生及其时间,是“宏观虚空的微观呈现”[42]。对此,法国哲学家和艺术史学家乔治-迪迪·于贝尔曼(Georges Didi-Huberman, 1953-)也曾在其著作《立方体与脸:关于阿尔伯特·贾科梅蒂的雕塑》(Le Cube et le visage : Autour d’une sculpture d’Alberto Giacometti, 1993)中指出,贾科梅蒂对这件作品的命名实际上是一个文字游戏:“所谓‘手持虚空’(Mains tenant le vide),其实就是‘当下,即虚空’(Maintenant, le vide)。这一文学化的表达或许对应了他父亲的突然死亡所形成的巨大抽空,它诉说了处于哀恸的当下和空洞的未来面前的贾科梅蒂。孤儿贾科梅蒂”[43]。

阿尔贝托·贾科梅蒂,《不可见之物》

涂有脱模剂的石膏,153 x 32 x 29 cm,1934-1935年

© Succession Giacometti (Fondation Giacometti, Paris et ADAGP, Paris)

所以,“不可见之物”其实是同时指涉了可见的和不可见的,或毋宁说,它是两者之间永恒的转换和交织,是一种存在的生命发生和进行,而不是实体意义上被持握的空间或者一“物”。这或许是这件作品神秘气息的根本来源,即这个造型凝练几近抽象的女子,双手所持握的是一种不可把握和定义的东西,它的绵延发生从这两手之间穿过。在此意义上,《不可见之物》虽然是贾科梅蒂的早期作品[44],但它毫无疑问地触及了现代雕塑中非常重要的一个问题,即雕塑不仅仅是空间的艺术,它同样可以表达时间。对此,梅洛-庞蒂曾从现象学研究的角度专门阐明了雕塑如何能与时间的真实联系在一起。在他看来,与人们一般认为地相反,摄影——这一看似忠实地“抓取”了时间的媒介,实际上并不能反映“真实”的时间,因为其原理是利用光学技术人为地将绵延中的现实切分并固化为一些静止的瞬间——“摄影使得奔流不止随即闭合的时光维持在张开的瞬间”[45],而现实中真实的时间是不会如此停止的;但绘画和雕塑不同,这两者看似只能表现静止而非运动,但实际上,恰恰因为它们无法完完全全地从时间中抓取出一个标本式的切片,它们所呈现的时间都是表现性的,永远是在从“此刻”要到“下一刻”的那个跨越之间,这反而最大限度地接近了时间的“真实”、它的“形变”(métamorphorse)和不可见性[46]。如同我们在《不可见之物》这件雕塑上所看到的那样,双手持握的这个瞬间不是一个现实时间的切片,而是其即时发生的显形——一种表现为虚空的实体,就像我们在可见的存在身上所感受到的不可见的生命那样。

曼·雷,《不可见之物》

摄影,1934

© Centre Pompidou, MNAM-CCI/Guy Carrard/Dist. GrandPalaisRmn

© Man Ray Trust / Adagp, Paris

对隋建国来说,这很可能是《不可见之物》特别地引起了他的兴趣的原因。实际上,是在注意到这件作品的四年之后,也就是2020年初整理资料的时候,他偶然地将这件作品的图片和自己捏握泥巴的视频截图放在一起,才突然意识到“如果将我双手中的这块泥放到贾科梅蒂作品人物形象的手里,这块泥不就是作品中两只手之间捧着的那个不可见的‘虚空’吗”[47]?就此,如果说在很长的一段时间里,隋建国对于这个手掌之间“不停变化的空间”到底是什么而心存疑虑,这一顿悟或许令他意识到,《不可见之物》不仅解答了“虚空空间”的问题,且更进一步地,把对“雕塑虚空”的探问引向了另一个关键性的方向,即这一空间是“不停变化”的——一种承载着时间的空间。

隋建国,手捏泥视频截屏

隋建国,捏泥视频截图,2013年

隋建国,《时间的形状》

漆,2006年至今

而这一问题实际上对隋建国来说并不陌生,从特别早期的创作开始,他就非常有意识地关注到了时间问题。从最早的《无题(水冲石膏)》(1987)、《碑林》(1992,仅停留在构思草图)[48],到2006年开始创作延续至今的《时间的形状》[49],再到于公共空间创作的《偏离17.5度》[50](2007-)、《大提速》(2007)和《平行移动50米》(2007)等等,时间都以某种显性或隐性的方式存在于其创作中,而作为雕塑家的隋建国,实际上也非常有意识地将这些作品视为“用空间装时间”(《偏离17.5度》)或“用时间装空间”、“时间和空间的转换”实验(《大提速》、《平行移动50米》)[51];同时,这些作品所处理的不仅仅是计数层面上的客观时间,更关乎对个体生命存在的反思,其中,《时间的形状》即是最典型的。可以说,时间是隋建国创作中自始至终存在的一个重要母题,只不过在更早期,艺术家对时间的处理手法是偏于具象的,它们要么被转化为实体雕塑,要么显形为一个具体的空间,但从手捏泥开始,这种对时间和生命的形塑以一种更抽象、更难以被察觉到的方式出现了,时间不再寄居于外部事物之中——石头、漆块、公共空间等,而是更直接与艺术家的身体及其内在生命经验相连;再后来,在高速摄影机的拍摄下,这些瞬息掠过的手捏泥的时间被非常直接地“放大“和显“形”出来,表达时间的语法不再是再现、转化,而是假借。所有这些变化和积累的过程,构成了隋建国最终注意到《不可见之物》及其对形塑时间和生命的启示,或者说,让艺术家以此而与贾科梅蒂之间构成了另一个“对话”的时刻:一种艺术现象学意义上的对生命和存在的共鸣。

隋建国,《偏离17.5度》

2007-2024年

《偏离17.5度》点位图

此外,如果我们仔细回溯隋建国多年来的创作,也会发现可见性与不可见性之间的变化和同一,也始终是一个从未缺席的母题,这一母题基本上是以内/外空间的转换为展开线索的。从90年代的《地罣》(1991)、《沉积的记忆》(1992)、《封闭的记忆》(1994),到后来为人们所熟悉的《衣钵》(1997)和《衣纹研究》(2003)系列,以及在盲捏泥实验初期平行创作的《被限制的动力》(2009)、《黑暗中的运动》(2013)等等,无一不是以一个内/外交换的空间形式而出现的——无论这些空间本身是钢筋网、匣体、鸟笼或是中山装、衣袖,抽象或具象,填满一个空间或掏空一个空间,……其本质都是在实现一种内与外、实体与虚空、可见与不可见之间的转化。如果以隋建国近几年的创作视角来回溯,“假借物”的雏形也早已存在了——它们彼时是以鸟笼、网罩、钢板匣等等存在方式出现的,只不过其中所揭示的不可见的虚空又让艺术家用不同形式的实体——通常是石头或金属块——被强调出来了。在这个意义上,《衣钵》和《衣纹研究》实际上更接近于隋建国后期的创作,尤其是类似于《衣纹研究-右手》(2003)这样的作品,无外乎是一种对“虚空”的形塑,明确展现出化身为可见形态(衣袖)的不可见的空间(身体的一部分),也让人更直接地联想到从空身的衣服中掏出袖管的那种虚空与实体的瞬时转换——一种已然包含了时间性的“假借物”的语法。因此,时至今日,如果我们还是仅仅从社会隐喻和文化研究的外在性层面去理解这些隋建国早年的作品,不可谓不可行,但却容易忽略其创作前后的这一深层的连接性,并遮蔽掉艺术家早期创作的“种子”意义[52]。

如果说上述这些“种子”作品主要还是以内与外、可见性与不可见性之间的“空间”转换为持续的课题,而之前多个以“时间”为题的作品又处于另一条单独的创作线索之中,那么,隋建国近年来反复在以各种方式探索的“捏泥-放大”系列作品,开始逐渐将雕塑虚空过程中的“时间”和时间显形的“空间”统一起来,以艺术家自身创作的这个身体为出发点,最终把“用时间装空间”和“用空间装时间”融为同一的方法和母题。其背后,是隋建国越来越清晰的对于生命和存在问题的思考,它在本质上构成了艺术家与贾科梅蒂的作品能够“隔空”对话的可能。如同《不可见之物》这件作品背后基于生命和死亡的创作起点,隋建国也曾有一件名为《无常》的作品,那是他在50岁那年从工作室泥窖中挖出的一颗人类头骨,以这一事件为标记,他开始“敏感于时间的概念与知觉”,并明确地意识到,“所谓生命即有限的时间,成为我此后所有作品的基础”[53]。

隋建国,《地罣》

天然卵石,钢筋,70×40×50cm×26,1992-1994年

隋建国,《无题》、《封闭的记忆》等

天然卵石,钢筋,1992-1994年

展览“跬步与徘徊:隋建国1997-2024”,七号展厅现场,西海美术馆,2024年

因此,《不可见之物》作为一件将雕塑的本体问题最终引向了时间和生命的作品,它与隋建国近年创作的交汇也是早早就“有迹可循”的,由此构成了对“雕塑虚空”这一看似主要是涉及了空间问题的雕塑难题的另一重更深入的思考:存在的虚空何以也是一种时间?如何能直接地实现一种“发生”意义上的雕塑?雕塑者如果以其手中的“不可见之物”而与世界“打交道”,这一不可见之物是否可以被视为其个体生命存在的一种“原型”?就此,艺术家自身生命经验的积累和对存在的切身体悟或许会逐渐构成让这些问题以雕塑的形式——或可见的,或不可见的——来显现的可能,正如《不可见之物》的人物双手中所抱持的那个虚空那样——存在总是以其假借物的形式呈现出来,而暂时的假借之所以成立,也恰恰是因为生命存在本身是一种绵延和流动。

隋建国,《衣纹研究-右手》

玻璃钢涂漆,700 x 250 x 250cm, 2003年

隋建国,《衣钵(第5稿)》

铸铜,高120厘米,1997年

小结

这样三个与现象学哲学相交的时刻,并不是对艺术家近十几年创作的总体时刻的切片或是提取,它们之所以在此处被特别地标记出来,是因为它们构成了隋建国自身绵延不断的创作时间中的一种“绽出”,从而打开了与其他历史时刻相互交织、并产生新的链接的可能。而创作之时间的真正神秘之处,恰在于这些真实的“交织”时刻的不可预见性,它们是基于每个艺术家自身独特的生命经验而生发、并在时间中慢慢展开的。就像诞生于20世纪30年代的《不可见之物》,并非是能代表贾科梅蒂后来高度成熟的创作体系的一件作品,但它却穿越了艺术史客观时间的屏障,最终“来到”隋建国面前,成为他与贾科梅蒂无数次“对话”中最具体、也是最能产生内在共振的一个时刻。这种深层的连接,类似于穿越时间的虫洞,由艺术家们自发构成和形成对话的“艺术史”,是以这种星云般的尺度和深度为基础展开的,艺术家们则依据自己真实的生命创作经验来寻找能连接这些时刻的路径。

在被隋建国称作是“进入艺术之门”的初期创作阶段(1989-1996),他做了很多“打石头”的石雕作品,这些作品并非基于任何观念,而是近乎本能地生发于艺术家对时间、肉身、能量等等的生命体验之中。艺术家自己后来意识到,这些创作中包含了一些相当模糊和隐晦的东西:“……这种来自肉身的东西,它不是表面的思想或意识,而是更深入过滤、更深刻折射之后的甚至难以把握的情感,……所有这些内含情感的东西在这些作品里是去不掉的”[54]。时至今日,这些东西仍然没有被去掉,对隋建国来说,它们意味着某种创作生命的原型,而这一原型将在未来召唤并创造出自己的“时刻”,诚如梅洛-庞蒂在《眼与心》的结尾所说的,“世间的第一幅画其实就已经走向未来的深处。…… 如果这些创作不是既定习得的东西,那它们并不会像所有一般的事物那样悄悄地消逝,而是意味着在它们的前头,还有几乎无尽的未来生命”[55]。

(文/贺婧,哲学博士、艺术批评家和策展人,来源:《美术研究》2025年第3期)

脚注:

1.隋建国手记《抓住虚空》。

2.这一概念来自于隋建国于2008年4月在798卓越空间所做的展览“公共化的个人痕迹——隋建国作品展”,策展人刘鼎。

3.《跬步与徘徊:隋建国1997-2024》展览手册:5.

4.隋建国手记《抓住虚空》。

5.《“道成肉身——艺术的对话者”专题论坛现场录音文字稿》,展览“阿尔贝托·贾科梅蒂”开幕论坛,路易威登北京文化艺术空间,由曹丹主持,对谈嘉宾隋建国、贺婧,2021年7月。

6. GIACOMETTI A. Écrits : Articles, notes et entretiens [M]. Paris : Hermann, 2008 :247.

7. MERLEAU-PONTY M. Le visible et l’invisible [M]. Paris : Gallimard, 1964.

8. MERLEAU-PONTY M. L’œil et l’Esprit [M]. Paris: Gallimard, 1964 :32

9. GIACOMETTI A. Écrits : Articles, notes et entretiens [M]. Paris : Hermann, 2008 :319.

10.Ibid.

11. SATRE J-P. La recherche de l’absolu. // Situations, III : Lendemains de guerre[M]. Paris : Gallimard, 1949 :298-299.

12. GIACOMETTI A. Écrits : Articles, notes et entretiens [M]. Paris : Hermann, 2008 :60.

13.隋建国发言讲稿《距离、空间与虚空——贾科梅蒂作品的视觉表达》,“春阳台”公众号:https://mp.weixin.qq.com/s/zpCqANq0HWIqWtIyWFtymw

14. GIACOMETTI A. Écrits : Articles, notes et entretiens [M]. Paris : Hermann, 2008 :245.

15.隋建国手记《抓住虚空》。

16. 此处的法文原句是:“La sculpture reposait sur le vide”。这里的“reposer sur”意指基于、取决于,这句话可直译为“雕塑基于虚空”,而根据上下文,此处确切所指的其实是对于现代意义上的“雕塑”概念、雕塑的本体意义的论断,其中暗含了一层更抽象的、普遍性的意义,故笔者认为,译成“雕塑之道在于虚空”更为准确,也能涵盖原文中的抽象性意涵。

17. 这段话的作者是西班牙作家玛丽亚·露丝。在1952年1月的《20世纪报》上,露丝在名为《空间新概念》的专题中与多位艺术家做了关于空间问题的访谈,而其中,贾科梅蒂是唯一一位用一篇颇具诗歌形式的文章来回应她的艺术家。露丝的原文出自:XXe Siècle, janvier 1952 :71-72。参见:GIACOMETTI A. Écrits : Articles, notes et entretiens [M]. Paris : Hermann, 2008 :109.

18. GIACOMETTI A. Écrits : Articles, notes et entretiens [M]. Paris : Hermann, 2008 :72.

19. ST.AUBERT E.存在与肉的共同深度——根据未刊稿重读梅洛-庞蒂//理解梅洛-庞蒂:梅洛-庞蒂在当代[M].杜小真,刘哲,主编. 北京:北京大学出版社,2011 :262.

20. MERLEAU-PONTY M. Le visible et l’invisible [M]. Paris : Gallimard, 1964.

21. GIACOMETTI A. Écrits : Articles, notes et entretiens [M]. Paris : Hermann, 2008 :260.

22. SATRE J-P. La recherche de l’absolu. // Situations, III : Lendemains de guerre[M]. Paris : Gallimard, 1949 :301.

23.Ibid.,295.

24.凯瑟琳·格雷尼尔.《行走的人:贾科梅蒂传》.寇媛媛译,北京日报出版社,2023:188。

25. GIACOMETTI A. Écrits : Articles, notes et entretiens [M]. Paris : Hermann, 2008 :109.

26.Ibid.,319-320.

27.Ibid.,178

28. MERLEAU-PONTY M. L’œil et l’Esprit [M]. Paris: Gallimard, 1964 :69.

29.Ibid.,70-71.

30.《隋建国:写空》,尹吉男主编,花城出版社,2024:191.

31.Ibid.,190.

32.《“道成肉身——艺术的对话者”专题论坛现场录音文字稿》,展览“阿尔贝托·贾科梅蒂”开幕论坛,路易威登北京文化艺术空间,由曹丹主持,对谈嘉宾隋建国、贺婧,2021年7月。

33. MERLEAU-PONTY M. Le visible et l’invisible [M]. Paris : Gallimard, 1964.

34.《隋建国:写空》,尹吉男主编,花城出版社,2024:186

35.Ibid.,249

36. MERLEAU-PONTY M. Le visible et l’invisible [M]. Paris : Gallimard, 1964 :182.

37.隋建国,《绝对在场》。

38. Alberto Giacometti : La réel merveilleux. Paris : Éditions Skira/Fondation Giacometti, 2021 :66.

39.Ibid.

40. DIDI-HUBERMAN G. Le Cube et le visage : Autour d’une sculpture d’Alberto Giacometti. Paris :Macula, 1993 : 101.

41. BONNEFOY Y. Alberto Giacometti, A Biography of his work. Translated by Jean Stewart. Paris: Flammarion, 1991: 234.

42. Giacometti: Critical Essays, edited by Peter Read and Julia Kelly, London&New York: Routledge, 2016:6.

43. 此处,“mains tenant”(手持)这个两个法语词被合并成为另一个法语词“maintenant”(现在,此刻),于是,“Mains tenant le vide”(手持虚空)就变成了“Maintenant, le vide”(当下,即虚空)。参加:DIDI-HUBERMAN G. Le Cube et le visage : Autour d’une sculpture d’Alberto Giacometti. Paris :Macula, 1993 : 101.

44.在1935年与超现实主义团体决裂之后,贾科梅蒂仍然答应了布列东,在其所组织的1928年的国际超现实主义大战中展出这件作品,只不过他坚持要以“前超现实主义雕塑家”的名义参展。可见,回归写生之后的贾科梅蒂,也并没有完全地否认自己在超现实主义时期所创作的这件作品。参见:《凯瑟琳·格雷尼尔.《行走的人:贾科梅蒂传》.寇媛媛译,北京日报出版社,2023:142-143.

45. MERLEAU-PONTY M. L’œil et l’Esprit [M]. Paris: Gallimard, 1964 :78-79

46.Ibid.

47.隋建国,《抓住虚空》。

48.隋建国自己将这件作品定义为“我人生中第一件基于时间过程的作品”。参见:《隋建国:写空》,尹吉男主编,花城出版社,2024:121.

49.该作品始于2006年12月25日,艺术家开始用一根细钢丝每日在喷漆中蘸取,随着时间的延续,油漆球不断变大、变形,命名为《时间的形状》。

50.该作品是上海新浦江城公共艺术计划的组成部分,艺术家逐年在该现场立起一根方柱,这些方柱对应分布在整个新浦江城区的规划系统中,并与后者的规划方位偏离17.5度;艺术家早在80年代末的作品《碑林》的构思,是这件作品的前身。

51.《隋建国:写空》,尹吉男主编,花城出版社,2024:139,152.

52.隋建国自己很明确地记录道,从可见性和不可见性的转换这一层面上,类似于《无题·笼中岩石》(1990)这样非常早期放入作品(它们后来发展为《地罣》、《封闭的记忆》等),实际上是“一个关于作品的种子作品”。参见:《隋建国:写空》,尹吉男主编,花城出版社,2024:203.

53.《隋建国:写空》,尹吉男主编,花城出版社,2024:123.

54.《隋建国:写空》,尹吉男主编,花城出版社,2024:92.

55. MERLEAU-PONTY M. L’œil et l’Esprit [M]. Paris: Gallimard, 1964 :92-93.

艺术家简介

隋建国,1956年生于山东省青岛市,1984年毕业于山东艺术学院美术系,获得学士学位,1989年毕业于中央美术学院雕塑系,获得硕士学位,现居住和工作在北京,为中央美术学院资深教授。

隋建国在自己四十多年的艺术实践中对创作观念、作品形式、媒介选择、时空经验等多个方面都有深度理解和认识。曾多次在国内外举办个人艺术展,并多次参加国际艺术群展。

个展:“生灭与真如——隋建国”(壹美美术馆,中国北京,2019),“体系的回响——隋建国1997-2019”(北京民生现代美术馆,中国北京,2019),“体系:隋建国2008-2018”(OCAT,中国深圳,2019),“肉身成道”(佩斯画廊,中国北京,2017),“盲人肖像”(中央公园弗里德曼广场,美国纽约,2014),“隋建国的掷铁饼者”(大英博物馆,英国伦敦,2012),“运动的张力”(今日美术馆,中国北京,2009),“隋建国:理性的沉睡”(亚洲美术馆,美国旧金山,2005)等。

群展:“物之魅力”(郡立美术馆,美国洛杉矶,2019),“海南城市公共艺术计划——来自中英的艺术家”(海口日月广场,中国海口,2018),“罗丹百年大展”(大皇宫,法国巴黎,2017),“三人同船”(玛格基金会美术馆,法国尼斯,2015),“城堡中的花园——第九届巴腾贝格雕塑双年展”(德国法兰克福,2013),“见所未见,UNSEEN——第四届广东双年展”(广东美术馆,中国广州,2012),“重新发电——第九届上海双年展”(上海当代艺术馆,中国上海,2012)等。