以我几十年刻印的心得与教训,有几点是特别要防止和注意的,我归纳为篆刻六忌。

一 忌草率

这个世界上的事情,总是要深思熟虑,推敲其侧,所谓“宁静致远”。草率,是篆刻创作第一要忌讳的。这可以从几个方面来考虑:

第一,字的篆法。

比如你要刻一个“天”字,篆书中不管是甲骨文,还是金文、小篆,都有一个基本的结体。不同的书家融入各自的书写性格以后,这个字就产生了多种面貌,所以不是一字一态,而是一字多态;或安静,或奔放,或正,或欹,形体上可以处理成扁的,又可以处理成长的,正倚反侧,长短肥瘦,在不同的人手下,不同的书写环境中,处于变化之中。

比如,别人请我刻三个字“心无累”(图一)。这三个字要安排到一方印章当中去,就要考虑这用什么样的形态,让它表现到最佳状态,反复琢磨、推敲;而不是反正这三个字的篆体我都会写,拿起刀来不假思索,扎扎地刻去这样一种状态。创作不是那么简单。所以说,字一定要推敲。

图一心无累韩天衡

第二,章法也要认真推敲。

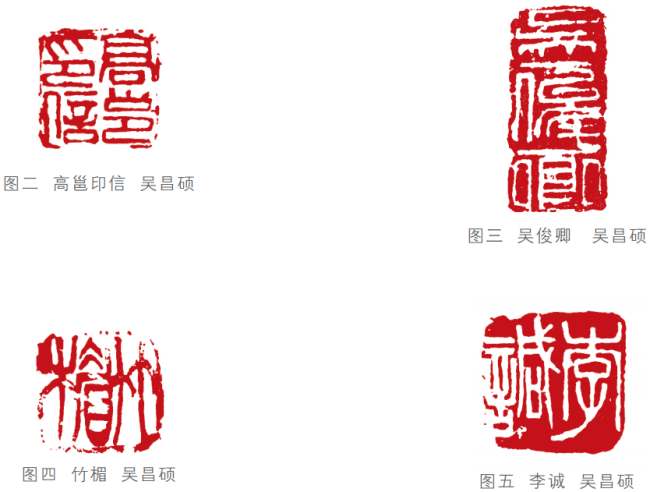

在篆刻史上一些印人之所以难以成为大家,往往犯了一个最大的忌讳:创作程式化。他找到了一种刻印的模式,觉得非常熟练了,味道很好,不管印文是三个字、四个字还是五个字,也不管是唐诗、宋词或其他什么文字,反正就用这个程式来套。我以为,作为一件真正的艺术品,要一印一面,要百印百态,要有滋味、有意趣,给人家有想头;应该从印文中生发章法,而不是用一个现成的章法来套用印文。有些印家的作品,看他一方和看他一百方,感受是重复的。相反,真正有大成就的篆刻家,每一方印作给你的感受都是不一样的,这就是推敲提炼的结果。章法变成一种公式,印作好像都是一个模子压出来的,这是很犯忌的。不管你喜欢或不喜欢吴昌硕的印作,吴昌硕从40岁到55岁之间创作的这一批印章(图二——图五),我觉得非常有想头,里面有很多艺术内涵的东西,我们现在还没有深入研究和阐发。粗看他的印作粗头乱服,实际上每一方印内在的精气神和他要表达的东西都是有差异的,他的想法就是为这方印定制的,而不是用一种笼统的想法来表现那么多印作。再来看齐白石的印,与吴昌硕相比较就有很多欠缺的地方。当然,我现在不是阐述风格的高下,只是谈章法的推敲。

我个人的经验就是强调古人讲的“计白当黑”,实际上就是虚实关系。我教过很多学生,当初普遍的状况是:学刻印的前十年,基本上脑筋都动在印文怎么写上,比较注意“实”的地方,即字的笔画线条上。可是,汉字转化为篆刻艺术中的造型对象,就要研究实和虚的相辅相成。一方印章,在印面上划一根线条,我要表现的就是这根线条,但从章法来讲,它就产生了两块空间。如果写一个“十”字,从表面看,关注点落实在这两根线条的姿态上,但它分割出四个空间,不单单文字本身的经营,还必须处理好文字线条与空间的关系,才能获得既对立又协调的完美、和谐。所以心思都用在“实”的上面是不够的,对“虚”处即空间的把握上有时比“实”处更重要。什么是最好的章法?明代人就讲“疏处可走马,密处难插针”,邓石如讲得更完善一点:“疏处可使走马,密处不容插针。”它强调的是书法、刻印中的虚实关系,是非常深刻、重要的美学原理。但如果我们简单地理解它,将“实”的元素都放到一个角落里,百分之九十的地方都空出来,称之为“计白当黑”,称之为“密处不容插针”“疏处可以走马”,这就是机械唯物论了。真正有深度的“计白当黑”,不是一个层面的关系,是多次反复深入的辩证关系。第一个层面强调了虚实关系,但是再往深处考虑,“虚”处须要有“实”的成分,“实”处又须要有“虚”的成分,这样往深度去开挖章法构成的虚实关系,才是我们说的属于辩证法的“计白当黑”。所以我们在思考章法的时候,要记住留白的重要性、虚处的重要性。

我记得在20世纪80年代看中国女排的比赛,对垒古巴队,都是高手。那边一个球扣过去,这里救起来,掂三下又扣过去,又被救起来打到对面。我看出其中的虚实关系。一个球扣过来,另一方总有三个人有参差地站在网前,还有三个人的位置是疏离的,这个布局不是教练指挥的,她们是跟着球路,随时相应地形成的默契,始终有的放矢地运动着。这使我联想到篆刻的章法。如果我们打排球每边六个人,画六个方框,每个人只能定在方框位置内活动的话,这排球还打得好吗?刻印也是一样的,刻六字先划六个框框,不能越雷池半步,这就不是一种灵活高明的章法。现在很多地方高楼林立,给人有一种窒息的感觉,相反来到清澈的月湖,旁边有茂密的树木,再加上有些合适的房子相匹配,这也与印章的章法相似。我举这些例子无非要说明,章法的推敲,特别是对虚处的推敲很重要。虚实、黑白关系的原理都是相通的。

我年轻的时候想法很幼稚,刻印常不写稿,涂上墨,拿起刀来就刻,表现自己的本事。三十几岁时在李可染先生家里,李老和我交情很深,谈得也很投缘。他让我刻印,我想就当场完成吧。十分钟刻了三方(图六),李可染先生还表扬我。出门的时候他对我说:“天衡,我送你一句话,叫作‘天才不可仗恃’”。这句话对我后半生的影响很大。我40岁以后刻印反而都是认真写稿子,直到现在,刻一方印至少要写五稿以上,我的儿子数过,多的时候前后写了四十二稿。因为明白了搞艺术不能凭才气,更不能凭傲气。在众多的艺术门类里面,篆刻是天地不大的一门艺术,所以古人讲差之毫厘,谬以千里。凭自己的一点才气想怎么搞就怎么搞的话,也许自己一时很得意,但是,三年、五年或者更长时间后再来看这些作品,可能感觉大不同了。古人讲“悔其少作”,我现在看到自己早年的作品,真的会出汗,感到很难为情。所以我搬过三次家,每次都撕掉不少出版过的书画,就是因为自己看看不满意了。搞艺术也是一种事业,要全身心地放进去,要呕心沥血地探索,甚至于有时思之不得,让人感到一种死去活来的状态。所以,搞篆刻艺术的人,一定要忌草率。

图六可染韩天衡

第三,是刀法的推敲。

古人有两种比较极端的讲法:一种是篆刻没什么刀法讲究,字写好了刻出来了就叫刀法,章法决定一切;也有一种是把刀法讲得神乎其神,用刀十三法、用刀十四法之类,很玄乎。就我的体会来讲,用刀不是简单的事,否则好多优秀的书法家为什么不能自然地成为篆刻家呢?考察明清篆刻史,我认为用刀水平最高的是两个人:吴让之和钱松。两位都是刀法精湛的大师,过去没有人去研究这个问题。吴让之用浅刀披刻(图七),前人评价他具有“神游太虚,若无其事”的韵味,流动、醇厚、精彩、潇洒。吴涵在一方印章边款上记录了吴昌硕向他揭示吴让之如何用刀的事情,说明吴昌硕对吴让之用刀是有深刻研究的。那为什么说明清两代最高明的是吴让之和钱松呢?因为,吴昌硕的高明在于借鉴了吴让之。吴昌硕创造了一套“做印”的技巧。“做印”是制作,也是技巧,但它不属于直接刻凿的范畴,所以是有差别的。还有就是浙江的钱松,钱松用刀也很浅(图八)。有些刻元朱文的印人,线条刻得很深,线条不断修饰,非常滋润、挺拔、秀艳,但实际上是修饰的功夫用得多,如果真正要讲用刀,除了吴让之就是钱松。他所刻的一根线条,如果拿放大镜去观察,就像春蚕吃桑叶一样,是一点一点地往里“啃”,一根线条甚至要用二十个很小的浅切刀来完成,那真是绣花功!不是我们想象中的大刀阔斧。所以他的线条在“西泠八家”里面是区别与其他七家的。按我个人的认识,以风格来划分的话,钱松是独立门户的大家,他吸收了浙派的很多东西,却是一位独辟蹊径的大家。

这两位篆刻大家的实践都告诉了我们,就是用刀要浅。为什么浅比深更具有艺术韵味呢?我个人体会,线条刻得深,运刀变化就少了。另外,印泥是有一定厚度的,浅刻的线条,沿口蘸上印泥后钤出来的印文往往有一种模糊感,线条的变化相对丰富,产生一种朦胧、醇厚的效果。所以,用刀时要将印泥的附加因素考虑进去。吴昌硕的印,当时就是要用吴石潜做的印泥来钤盖,钤出来的线条就显得特别朴茂厚实。艺术是很多因素相辅相成、相得益彰的。

用刀有大学问,作为一个印人,不能轻视用刀,当然也不要讲得不可琢磨。就我几十年的体会,用刀和用笔是一个道理。我们写字,线条要醇厚,有张力,那是掌握了八面运锋技法的效果。刻印要成为一个高手,应当刀用三面。我发现许多青年朋友刻印就是用一个刀角往前冲,对吗?对的,但是太单一了。就我个人体会来讲,刀角、刀刃都要会用。什么叫披刀?披刀就是刀角下去的时候,要拿刀刃也用上去。其次是刀背,就是刀边有那么一个角度,我姑且称之为刀背。如果你能三者结合起来用,用得得当,那么你绝对是用刀的高手,刻出来的东西必然是变化多端、气象万千的,不然它就是很单一的。当然不能在不该用刀刃的时候用刀刃,不该用刀背的时候用刀背,要因时而宜。

吴昌硕中年刻印都很深,为什么要往深处刻呢?因为他要“做”这根线条,这样修饰这根线条就有了余地。他不是一次完成,是刻了线条之后还要在印面上做修饰(图九——图十一)。我请教过吴昌硕的弟子王个簃先生,个老对我讲,吴昌硕先生刻印很快,一挥而就,但之后就将印放在画桌上,今天修两刀,动一动,明天放在鞋底擦一擦,日后拿刀柄再去敲敲它,哪里感觉缺少一种苍古之气,他就拿刀刃去刮一刮、修一修。这一点,对我们那些仓促刻印、立马交差的印人,可能多少有所启示。如果多看一些大家的原印,琢磨、体会一下,或许不会认为我的讲话是玄虚的。

图九老苍吴昌硕

图十且饮墨渖一升吴昌硕

图十一画奴吴昌硕

推敲切磋的功夫一定要做在动刀之前,印稿上石之前,将推敲功夫做细做深。不能认为灵感来了,就拿起刀来,扎扎地把五六个字刻出来完事。钤出印来发现这里不满意,那里不满意,结果刻了十分钟,修改就花了三天。这样修出来的印章大概不会是好作品,它是仓促而成再加“急救”,精力都放在“起死回生”上了。

二 忌偏食

我们搞篆刻艺术,眼界要宽,汲取要广,不能偏食。吴昌硕的印再好,你也不能从年轻到老死就只盯着吴昌硕学,否则就叫偏食。同样,也不能一辈子就守着吴让之,这样会淹没了我们自己的艺术创造力。一个时期集中攻一家,作为学习的一个过程,这符合成长的规律。我还进一步认为,即使相对集中研究一家的时候,也不要太单一,比如很认真地在学习赵之谦,不等于你就不能参考邓石如、吴让之,甚至于其他流派,都可以参学,打开眼界,扩大胸襟。我4岁开始学写字,我父亲的账房先生字写得非常端正,我对妈妈讲,如果哪天我的字能写得像欧叔叔这样好,就很开心了。若干年过去,觉得欧叔叔的字怎么越看越难看,相反倒是我原先认为很差的,发现里面的艺术含量很高。所以一个人的审美不是设定、固定的,随着自己眼界提高是会改变的。当然,其中有些东西真是一辈子都认为是好的。被你认识的对象它没有变,变的是自己的眼光。我们平常批评人家有一句话叫作“眼高手低”,其实世界上哪有眼低手高的人。重要的是要用眼高来促使手高。

我刻印刻到二十来岁,有好几次想不干了,觉得怎么老是没有前人刻得好,怀疑自己不是这个料。后来经常读点书,懂了一点辩证法,认识到可能是我眼高手不高产生的差距,需要提升自己的技巧来适应眼光。这时候读点书,研究一些古人的东西,心情放松,三五个星期后情绪低潮就过去了。我年轻时候经常会有这样的爬坡状态,上坡下坡,到现在也偶尔会有这样的情况。

三 忌去古

去古,就是否定传统、蔑视传统、抛弃传统,这也是学习书法篆刻的大忌。

艺术和科学发展的规律是不同的。电灯发明出来,油灯就慢慢淘汰了。从手工劳作到蒸汽机,从蒸汽机到电气化,从电气化到现在的信息化,旧的东西被无情淘汰。这是真正的革新、革命。艺术恰恰相反,是讲基因的。文学艺术里面,没有一个大家是没有传统基因的。也有一些人宣称,我就是什么传统都不学,靠自己独创。但他的东西能不能经得起历史的检验、时间的考验,就是另外一码事了。我们讲的大家是被公认的,自己讲“老子天下第一”是不算数的。文学艺术发展是一条历史的长河,我比喻为一根长的链条。周、秦、两汉一代代下来,直到今天,这根链条最大的特点是什么呢?是其中的基因,它是发展的,又是紧紧相扣的,甩不掉的。所以艺术的发展,新的出来不是彻底打倒旧的。对艺术传统我们从来不讲摧枯拉朽,无情打倒。我们今天崇拜沙老,同时我们也崇拜沙老的老师吴昌硕,吴昌硕之前的浙派、皖派,那么多大家,依然是神采奕奕的,依然是光芒万丈,不因为多少年过去了而黯然失色。懂得了这个道理,我们就知道怎么去敬畏传统,重视传统,学习借鉴传统。

一些年轻人讲,你们老是叫我去认真学习传统,我进去了出不来怎么办?那我就问他,你一辈子没有进去怎么办?一辈子没有进去就在那里宣称“老子天下第一”,这起码是一种无知,既走不远,也留不久。我认为我们必须向所有优秀传统致敬、学习。否定了传统就是抹杀了艺术的本性,你什么传统都不去学,不好好吸收,还讲我是搞篆刻创新,就是吓唬那些不懂的人。现在自称“老子天下第一”的不少,我们要学好艺术就得走正道,千万别受迷惑。我在20世纪80年代就讲“传统万岁,创新是万岁加一岁”。印章三千年深厚的传统,哪一个人出来就能将三千年否定掉了?谁相信?所以,传统万岁,创新是万岁加一岁。没有这一岁,艺术就停止了,有了这一岁,艺术就与时俱进。不要夸大自己的成绩,更不应该贬低古人的成就。这个关系一定要摆正。

最近几年我写过文章讲推陈出新,现在一谈到推陈出新,有人就讲你这家伙思想陈旧,不敢越雷池半步。实际上,这些朋友不懂辩证法,他不知道推陈出新的本质是什么,推陈出新的本质是推新出新。我们学习吴昌硕、赵之谦,学习邓石如、丁敬身,我们是在学旧东西吗?既是又不是,其实这些都是历史上的创新者。我们学习他们其实也在学习新东西,因为是时光的推进让它成为了历史,但他们所具有创新的精神、创新的面貌,永远是新的。我们向这些伟大的印人学习,我们是在学旧还是在学新呢?所以,从这个意义上面来讲,我认为正确的是推陈出新它的本质是推新出新,不矛盾。现在有些年轻人让他学习传统,他就说太老了,我要与传统割裂,走自己的路。他不知道艺术上没有好好学习优秀传统,自以为是,是行不通的。相反,外国那些莫名其妙的东西,搬过来他就认为是新的,而中国老古董中创新的东西是旧的。西方的那种快餐文化,你搬过来倒反而是新的啦?这看起来是理论命题,其实关乎的艺术方向、成败,我们搞篆刻的朋友,一定要对现实中的一些似是而非的“假、大、空”倾向有充分清醒的认识。

四 忌匠气

篆刻艺术不能出现匠气,还有俗气。搞任何一门艺术,都要讲文气、清气、书卷气,这就是武林高手与江湖耍拳的差别。真正懂的人一看就明白。怎么避免匠气?可能不仅是从技巧上去解决,而且要读书,就是中国传统的大文化要多深入,增加自己的思想修养和文化知识。现在大家玩技巧。艺术当然不能没有技巧,没有开车的技巧你能开车吗?作为篆刻艺术,比技巧更重要的是修养、学问、观念,这是最根本的。一个有灵魂的艺术家,他又有了好的技巧,两者合一,他就成为大家。如果他只有技巧而忽视了学问、修养、观念,他绝对成不了大家,他的作品难免有俗气和匠气。

我是站在篆刻家的立场上讲文化修养的重要性。没有深厚的技巧功夫也不行。民国时期有位大学问家闻一多,我年轻的时候经常看他的诗集,写得非常好,有激情,我很钦佩。另一位是瞿秋白,也是非常有学问的学者。两位刻的印我也认真拜读过。为什么那么有学问的人刻的印也会有匠气呢?这是否和我刚才讲的有矛盾呢?不矛盾。闻一多、瞿秋白两位先生刻印毕竟是偶然为之,术业不在篆刻上,没有真正进入印人的心理世界,所以出现这样、那样的一些问题。如果两位也用二三十年的时间去研究篆刻的话,他们的印作就会完全不同,这是功力问题。

有很多朋友,对写字刻印的正确方法、要领,似乎都懂了,但这还只是在思想认识层面。至于要把握这支笔、这把刀,拿在手里要得心应手,还没有那么简单。懂了的东西到真正能够把握它,还需要一个漫长的实践过程,有人一辈子没有解决。

去匠气关键是要多读书,增加学养,形成正确的艺术理念。这里有三个例子。一是开创浙派的丁敬,他的贡献在哪里?之前的篆刻家讲刻印一定要学秦汉,丁敬是一个打开天眼的人,他就认为从周、秦、两汉一直到宋、元,里面都有好东西可以借鉴的,这就是他的理念,是他高人一筹的地方!丁敬的杰出之处在于把印内求印的路都走了,成为了印内求印的集大成者。后人再学他,就是第二。那么,印内求印路都给走完了(图十二),后人还能发展吗?能,不久就出了个邓石如,他新辟蹊径,以书入印,将书法的妙处用在篆刻里面(图十三),这样一来,新的天地就打开了。过了半个世纪,又出了个赵之谦,历史上曾经有过的好东西,现在新出土、新发现的,都用到他的篆刻里面来,经过艺术的重新组合、提炼,出现了自己的新面目(图十四)。他们之所以被称为大师,透过他们表面的风格,都可以看到背后有一个区别于前人的全新理念。至于吴昌硕先生,也都是这样。

所以,要解决匠气的问题要从大文化入手,大文化给你大视野、大智慧、新观念,不要把自己局限在一个印人的框架内,只管一把刀、一块石头,这是匠人眼界,不行的。一定要有大文化来统领你这小文化,你才可能有大的成就。当然讲讲容易,你叫我做,我也没做好,只是这个道理我有点懂。

五 忌单一

任何一门艺术的成功,它都包含着一种复合效应,一种叠加效应,一种化学效应,是很复杂的。搞篆刻艺术的人怎么样避免单一呢?我想到一个说法,叫作“马蜂窝理论”。一个蜂窝有很多蜂穴,马蜂回来了,各自回到自己的蜂穴。书法里面的正、草、隶、篆,绘画里的山水、人物、花鸟、走兽,以及诗歌、古文、戏曲,这些东西整合起来就成为一个很大的文化艺术系统,好比一个蜂窝。书、画、印中,印章又有秦玺汉印,一路走来有不同风格的形成,看起来是相对独立的蜂穴,但是它们又不是完全隔离的。你如果懂得打通这个蜂穴,让正、草、隶、篆通起来,让书法跟绘画通起来,让书法、绘画跟篆刻通起来,等于把蜂窝的各个蜂穴全部打通了(图十五——十七),就可以左右逢源,相得益彰,拿今天时髦话讲叫作越位、跨界,就很有优势。你印刻得好,懂得章法,懂得计白当黑,你刻过一万方印章,让你去画画,你随便纸上画几笔,章法就不会有大问题。我写字有功力,线条是有质感的,有生命活力的,拿这根线条去表现绘画,入画的线条就经得起推敲。同样你画画得好,你懂得什么叫作气韵生动,你再拿这个气韵生动的理解去刻印或写字,你刻出来的印会刻板吗?当然,这个跨界仍然需要下功夫掌握各类艺术的基本技巧。这里说的是他们之间有很多相得益彰的优势。所以我建议大家除了写字、刻印、读书,最好还要能够学点画画。东亚有些地方的篆刻艺术为什么路越走越窄?就是分得太细,写字的不刻印,刻印的不写字,写字、刻印的不画画,画画的不写字、刻印,大家都走专攻之路。

图十五文心在兹韩天衡

书法、篆刻要表现中国传统大文化里面的精华;这里面还有很重要的一块是文学。你如果真的知道了什么叫诗心,什么叫文胆,一定对篆刻艺术是有好处的,这是我对自己的要求。

艺术是讲触类旁通的。吸收的养分少、单一,表现力就相对来讲不丰富,所以我们强调要忌单一。但是又要注意,不是今天这样讲了,从明天开始就四箭齐发,写字、画画、刻印、读书,一起上阵,不是的。艺术发展的过程,它是由一到二,有二到三。有位老师曾对我:“天衡,你既刻章,写文章,又画画,随便都能弄弄了嘛。”他认为我都是一天之中成功的。不是的,我4岁学写字,过了几年学刻印,十几岁开始写文章,画画是三十五六岁刚开始学的。我可能运气好,我碰到了那么多有名的大师,他们对我都不保守,给我传授很多知识,这一点很重要。还有这些学习过程有先后,不是同时的,有一个渐进的分阶段的过程,学习是要讲循序渐进的,不能过急,但是脑子里要想到。还是要做到一专多能,能够做到多专多能的话,当然更好。

六 忌自满

我个人有这样的认识,搞篆刻与其他艺术一样,它处处是起点时时是起点,永远没有终点。自称成功的,绝对不是成功的,因为艺术没有真正意义上的成功。孔子称“登泰山而小天下”,杜甫诗中也称:“会当凌绝顶,一览众山小。”还有的艺术家写过一句诗,叫作:“山登极顶我为峰。”这些话当然都很有豪气,浪漫主义,但如果用在艺术世界里的话,会让人感到有些小成而大快的味道。为什么呢?你说天下没有比你更高的山了么?登泰山而小天下,就感到自己大了?其实你也小了(图十八)。所以辩证的自我认识非常重要。登上山顶,从某种意义上讲你是要滑坡下去了,也可能无路可走了。我们搞艺术的人,追求更高的境界就是山外有山。我始终认为登上山顶的是大家而不是大师,登山容易登天难。我自己从6岁拿刀到现在也快七十年了,总感觉自己距离成功还是那么遥远,这里面没有谦虚的成分。做学问就是要诚实,我讲的绝不是谦虚。我这个人又没什么其他爱好,唯一的爱好就是玩古董,因为我觉得它与我的艺术还是有关系的。这样玩了快七十年了,感到目标还是那么的遥远,所以有什么可以自满的呢?还得要像苦行僧一样往前走。留点时间再让我往前走上一两步。至于年轻时候到现在,自满的情绪有没有?有的,一张画画出来,自己站在画前面看上几分钟,这种成就感也只有几分钟!一方印刻出来自己认为蛮得意,也有几分钟的自豪。一个清醒的艺术工作者,对自己创作出来的作品,刚出炉,可以有一瞬间的满足和自豪,但是不能延续。如果沉浸在自我欣赏中,就说明你这个人这辈子不会进步。所以一个艺术工作者要逼着自己,将自满、自快的成就感都压缩到最小的限度,接下来就是找不足。刚才讲我几次搬家,撕掉的字画很多,包括很多出版过的我都撕掉了。我既然已经看出了有问题,差的东西,如果不撕掉的话,我这杯牛奶等于加了十瓶水,被稀释了。这都是真话。所以我认为搞艺术的人是绝对不能自满,如果由短暂的自赏、自慰延伸为是自傲、自恋的话,艺术是很难进步的。我总结了一句话就是:我们要忌自满,等别人指出来,已经来不及了。先贤讲“吾日三省吾身”,要经常检讨自己的自满情绪。古人还有一句话,我从年轻到现在一直记得提醒自己:“行百里者半九十。”走了九十里了才能算一半。只有十里路,不要看它很近,要看成是一半。人总有阶段性的成果,真的走到一百里了,你成功了吗?还没有,后面这句话是我加的,“行千里者半九百”,经过几十年努力算你走到一万米了,你成功了吗?没有。我们搞艺术的人,一辈子始终在路上,是有起点而没有终点的。我用这个话来送给大家,同时也是激励我自己,讲得不当之处请大家批评指教。

图十八登山小己韩天衡

(文/韩天衡,来源:海派书画故事)

艺术家简介

韩天衡,1940年生于上海,祖籍江苏苏州。号豆庐、近墨者、味闲,别署百乐斋、味闲草堂、三百芙蓉斋。擅书法、国画、篆刻、美术理论及书画印鉴赏。

现任西泠印社名誉社长、中国艺术研究院中国篆刻艺术院名誉院长、上海中国画院艺术顾问(原副院长)、一级美术师、享受国务院政府特殊津贴专家、上海市文联荣誉委员、上海市书法家协会首席顾问、上海韩天衡文化艺术基金会理事长、韩天衡艺术教育基地校长、上海吴昌硕艺术研究会会长、吴昌硕纪念馆馆长、中国石雕博物馆馆长、中国社会科学院研究生院教授、上海交通大学教授、华东政法大学教授、温州大学教授、华东师范大学艺术研究所特聘教授、复旦大学哲学学院特聘教授。

作品曾获上海文学艺术奖、上海文艺家荣誉奖等。2010年被专业媒体评为“2009年度中国书法十大人物”,并由《书谱》社三十五周年海内外五百七十一家专业机构署名问卷公布为“最受尊敬的篆刻家”及“三十五年来最杰出的篆刻家”(书法为启功先生)。2012年首届《书法》杂志论坛被评选为当代三十家优秀范本书法家之一。2015年荣获中国书法最高奖“兰亭奖艺术奖”榜首。2016年被命名为上海市非物质文化遗产项目“海上书法”代表性传承人。担任第一至七届海峡两岸中青年篆刻大赛总顾问。2019年担任“全国大学生篆刻大展”评委会主任。荣获上海文学艺术杰出贡献奖、中国书法风云榜——杰出老书法家称号。2023年荣获西泠印社终身成就奖。2024年荣获首届上海杰出人才称号。先后在日本、新加坡、马来西亚、德国等国家及中国香港、台湾、澳门等地区举办个人书画印系列展览。作品被中国国家博物馆、中国美术馆、大英博物馆等国内外博物馆、艺术馆收藏,曾获日本国文部大臣奖。

出版有《历代印学论文选》《中国印学年表》《中国篆刻大辞典》(主编)、《韩天衡画集》《韩天衡书画印选》《韩天衡篆刻精选》《天衡印话》《天衡艺谭》《中国现代绘画大师·韩天衡》(英文版·美国普林斯顿大学出版社出版)、《荣宝斋画谱·韩天衡绘花鸟部分》《画舫——当代美术经典入史艺术大家·韩天衡卷》等专著一百五十余种。