我日前回到悉尼,有一场远离喧哗的展览,静悄悄地开启了。

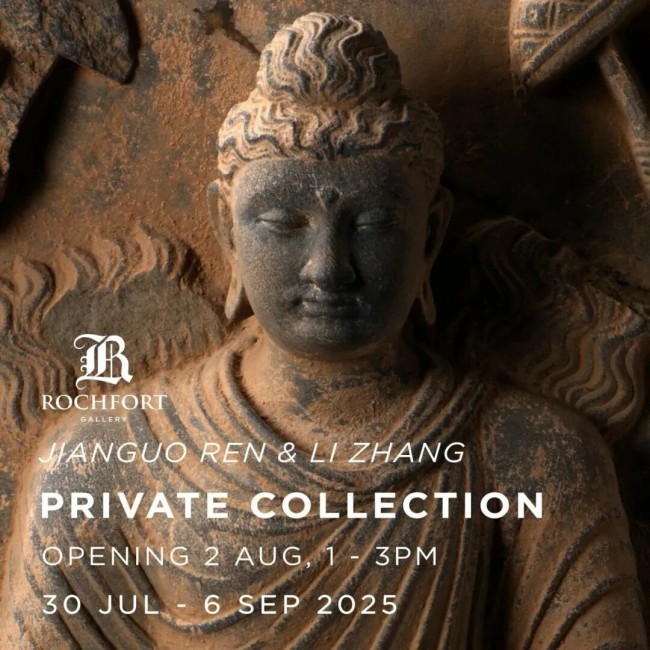

没有开幕酒会,也没有营销话术。展厅里没有背景音乐,只有石像的眼神、光影的游走、和步履间的低声回响。这些来自两千年前犍陀罗的佛像与残片,被安放在澳洲东岸的一方空间中,等一个懂它的人来对视。

它们的主人,我的好朋友任建国先生。

他不是宗教学者,也不是职业考古人,而是一位用一生收藏犍陀罗石像、聆听历史的艺术家。他没有大声讲述,只是将这些佛像安静地摆在展厅中。没有解说器,没有过度修复,每一块风蚀的边缘、断裂的结构、失落的指节,通通保留。这些“残缺”,正是时间的证词,是犍陀罗艺术走过风沙与战火后留下的痕迹。

任建国、张莉在犍陀罗雕像前

这不是展览,是任建国与石头的关系现场。

在一尊尊犍陀罗雕像前,任建国站着看了很久。菩萨双目低垂,一手托腮,思惟静默,像是在等待,也像是在渡人。那一刻我忽然意识到:这场展览不是展示,而是一次自我安置。佛像不只是文物,更像是他精神生活的某种原型——沉默、稳重、拒绝浮躁,仿佛说出的话都不如不说来得诚实。

任建国先生与著名导演朱翊先生在犍陀罗收藏展洽谈交流

走进这片展厅,仿佛进入了一种“反算法逻辑”的空间。没有滚动弹窗,没有“必打卡”标签,观众站在佛像前,反而变得安静、小心、专注。他们不再问“这东西值多少钱”,而开始思考:“这是一种什么样的凝视?”

而这正是任建国真正想留下的——不是热闹,不是“被看见”,而是让这批来自犍陀罗的石像,继续拥有它们的尊严与沉默。

他没有刻意去修复,只是在对抗时间的撤退。

佛教造像走过印度、犍陀罗、中亚、敦煌、龙门、云冈、天龙山……今天仍在继续被复制、被消费。而任建国的做法近乎执拗,他不是在展示“文物”,而是在还原“人与物的精神关系”。他没有为这些佛像编出传奇,只是还原它们本来的样子:残缺、沉静、但有信仰之光。

这世上大多数展览是在放大作者的“能量场”,而任建国把自己藏在展览之后,把位置让给了石头本身。这份克制,恰恰是如今最稀缺的品质。

(文/张燕波)

张燕波先生是澳大利亚悉尼九十年代中国留学生创办的华文报纸《华联时报》股东及社长,《华联时报》风行一时;张燕波先生也是九十年代即在悉尼中国留学生集居地区成功创办日用百货店《第一间》的老板,《第一间》遐迩闻名;张燕波先生现为中国广州药妆日用化工有限公司董事长,依然经商有道,事业有成。

张燕波先生商界精英,同时还延续着文化传媒人的本色,建有自己微信号,也有与时俱进的流媒体视频号,是公司的团建平台,记录着持续发展的历程;也是亲人朋友同事联系互动的温馨空间;张董事长带领公司前进的同时,笔耕不辍,时有佳作/精彩随笔呈现,乃至不时会给文化传媒圈新老朋友带来欣喜及震惊。

此文引起了不少文化艺术传媒人士的思索,关注及赞赏,诸多老朋友新朋友,纷纷感怀留言,直抒己见,为未来可期的犍陀罗国际文化交流活动,提出方案建议。

知名视频号“叶子在澳洲”提到:任建国张莉夫妇曾收到巴基斯坦国家博物馆馆长的亲笔信,感谢他们在全球化的时代中,对犍陀罗佛像的完整保存与庄严守护。

收藏展开幕式上,文化艺术界嘉宾及社会观众云集,可见犍陀罗文化已引起了广泛关注;“任建国&张莉犍陀罗私人收藏展”于9月6日结束,但或许也是一个更大更持久的,崭新的世界文化遗产演绎的新关注点和新起点。

(文/Ramon、阿亨)

本文作者在展厅前合影

任建国三兄妹

观展嘉宾

(来源:澳中见闻)

艺术家简介

任建国,1957年2月生于北京,著名画家和收藏家,中国美术家协会会员、北京美术家协会会员、北京工笔重彩画会会员。

1977毕业于北京艺术学校

1978考入中央美术学院中国画系

1982以优异成绩毕业并获得文学学士学位,毕业创作《巴蜀纪行》获中央美院叶浅予奖二等奖。

《美术》杂志1985年第五期对他的创作和艺术思想进行专栏介绍。

1985年获北京市文学艺术工作者表彰,曾任光明日报社美术记者、编辑;从1982年至2023年作为国家馆的中国美术馆共收藏任建国中国画作品8件。

1987年至今创作、生活于悉尼和北京。

近年个展:

“再寻桃花源——任建国中国画作品展”中国美术馆2023年北京

“再寻桃花源——任建国中国画作品展”乡情篇宁波美术馆2024年宁波

“再寻桃花源——任建国中国画作品展”上海站中华艺术宫(上海美术馆)2025年上海

“再寻桃花源——任建国中国画作品展”杭州站浙江省博物馆2025年杭州