“中国如果想在世界上有自己的位置,就必须有语言的突破。”

朱尚熹的一段语音传来。那熟悉的声音,依然如故。时间轻轻一折,我又回到了1998年的桂林愚自乐园。

那时,他正在创作一件花岗岩雕塑作品。我们的对话发生在创作间隙。空气湿冷,石粉在松林间轻轻漂浮。那是一片体制外的大型公共艺术现场,艺术家们聚在一起,为的不是展览,而是材料、身体与语言之间的真实问题。

《金九像》/朱尚熹

后来,我参与了北京奥运雕塑项目,负责国际部分的组织协调。当年的愚自乐园常被记成一个“开放、粗粝”的现场,但其实它的运作体系非常有序。奥运项目则属于另一种逻辑:庞大的组织规模、多部门协同,使得推进本身就是一项艰巨的任务。两者并不能简单对比,却构成了我理解中国当代艺术制度现场的一种参照系。这种差异在当时或许并不显眼,但它实际上已经预示了一个更深的历史方向——它是后来“语言突破”与“结构性判断”问题的起点之一。它们像时间轴上的两端,也构成了我个人艺术经验的前后坐标。

近三十年过去,朱尚熹说“语言必须突破”时,语气依旧平静。但我听得很清楚:这句话来自那片土地,也来自一代雕塑家的思想起点。

《南丁格尔》/朱尚熹

一、语言与位置:结构问题

朱尚熹谈“语言突破”时,并没有讨论形式。他把“语言”与“世界上的位置”紧紧相连:没有语言的突破,就没有中国艺术真正的发言权。

这句话的分量在于,它并非来自理论书桌,而是从创作现场生长出来。1990年代的愚自乐园,正是这种语言萌芽的地方:体制之外,远离中心,却真实而有力。

《啊——太阳!》/朱尚熹

二、翻篇:旧叙述的终点与代际的起点

在他的话语中,过去的某些叙述早已失效。旧的政治与图像逻辑,无法再代表当代中国艺术。他更关注的是新的实验性、新的语言和新一代艺术家身上正在发生的变化。

他并没有以否定性的口吻谈过去,而是非常直接地指出:时代已经转向。语言的重心,正在从老一代的叙事,转向更广阔的当下。

《黄河》/朱尚熹

三、纯粹的艺术:存在的根基

“艺术一旦被政治化,就不再纯粹,就成了工具。”

他反复强调“纯粹”的重要。这并不是拒绝现实,而是坚守艺术本体的价值。在他看来,艺术可以在权力与结构之外存在,这种存在未必显眼,但必须保留。

愚自乐园就是这种状态的见证:没有宏大的政治话语,也没有展览格式的规训,只有创作本身。也正是这种“体制外”的空间,为许多艺术家的语言发芽提供了土壤。

《回家》/朱尚熹

四、语言的突破是群体行动

“要语言的突破,需要时间,需要群体,需要作品。”

他不相信单一的“个人神话”。相反,他强调群体性的现场力量——艺术家、评论者、策展人之间的持续共振。这种群体感,是愚自乐园留给这一代雕塑家最深的印记。

语言的突破从来不是一个人喊出来的,而是在一个个真实现场中,一点点打磨、扩散的结果。

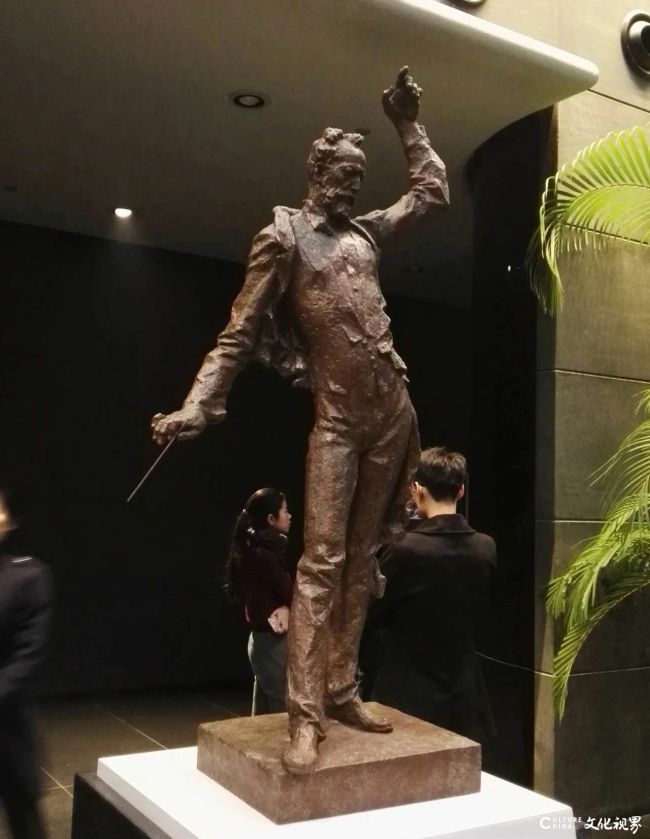

《柴可夫斯基》/朱尚熹

五、土地与国际性的张力

他多次提到国际与本土之间的差距问题。

在他的理解中,语言的根基只能来自土地,而不是靠“国际”来替代或解决。这并非一种排外立场,而是一种深刻的经验判断。

愚自乐园的意义,也正在于此。它远离中心,却不是局限本土,而是以土地为出发点,面向更广阔的世界。

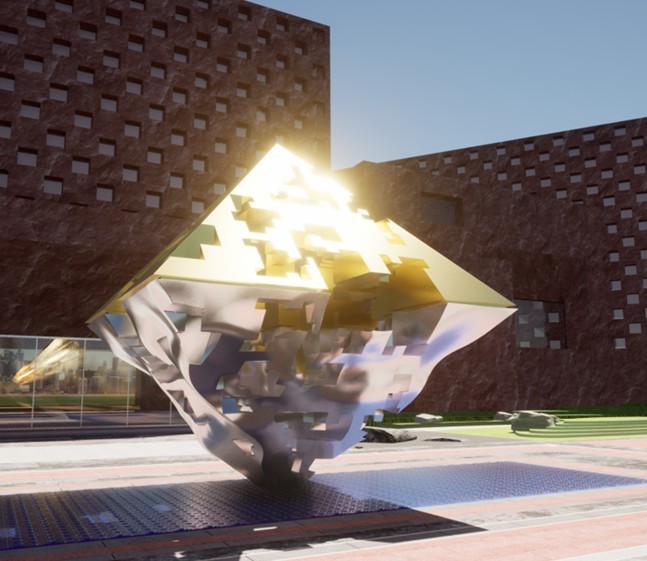

《创世纪》/朱尚熹

六、留痕:刻痕的意义

“有些使命感的人,哪怕没准儿,也会留下痕迹。”

这句话极轻,却很有分量。

他并不期望谁一举改写历史,而是相信有人必须留下真实的痕迹。

这代雕塑家的价值体系与今天的艺术环境不同。对他们而言,“留痕”比“热闹”更重要。他们相信,语言不会被口号定义,而是被时间留下。

七、四十年之后

在最近的一次交流中,朱尚熹又谈到了“语言创新”。在他看来,新的艺术语言从来不是凭空生长的,它必须和作品本身的“窗体”——艺术与世界之间的界面——紧密铆接,同时还要与艺术家自身的生命经验交织在一起。只有这样,语言的生成才可能鲜活而有血肉。

他说,中国的现当代艺术已经走过四十多年,这段时间并不算短。若换作巴黎,这样的时间足够流派翻新好几轮。我理解他这句话并不是严格的历史断言,而是一种制造张力的比喻。事实上,1980年代之后的巴黎艺术,并没有再经历多轮清晰的“流派”更替。那时的巴黎,早已进入多元、跨媒介与全球化的格局,艺术的演进不再以“流派”来划分。而与此同时,中国这四十年的艺术结构变化却异常剧烈:从80年代新潮,到政治波普、玩世现实主义,再到实验艺术、观念艺术与全球展览系统的融入,艺术语言、媒介与制度的更新都发生在高度压缩的时间里。

《一方水土》花岗岩高5米2011年

因此,这句话的意义不在于“巴黎流派史”的精确对应,而在于它所折射出的历史张力:在一个更短的时间尺度上,中国艺术完成了更密集的结构转换。这也正是今天关于“语言确立”与“判断生成”的问题之所以如此迫切的原因。

他也特别提到,新生代艺术家已经在现场行动,他们的探索和实验充满了生命力,正在迭代前辈的语言结构,走上前台。这个过程,需要被观察、被记录,也需要被推动走向更广阔的世界。

《知识之岛》不锈钢高6米2012年

八、回到那片土地

回看这一切,我愈发清楚:朱尚熹所谓的“语言的突破”,并不在高处。它来自桂林春天湿冷的空气,来自松树林间的石粉,来自那段没有被展览规训过的时间。

它也来自一种清醒的判断:

旧的叙述已不再有力,艺术语言必须重新发芽;

年轻一代必须站在土地上;“纯粹”的现场必须继续存在;群体的共振才是语言真正的生成方式。

这篇文字,留给这一代语言的,是一个判断:

有些话,是在现场被轻轻说出,然后被土地记住的。

《生命的形式》混凝土仿石平均高1.4米共6件

九、策展人说明

这篇文章整理自我与朱尚熹老师近期的几次语音对话。对话发生在极为自然的交流过程中,没有正式的访谈提纲,也没有事先设定主题。正因如此,他的话语保留了最直接、最本真的思想姿态。

朱尚熹是我真正意义上的学术指路人。约三十年前,在桂林愚自乐园,他给我开过一份书单,那是我走上学术探索与策展写作道路的起点。后来,在他的引荐下,我参与了北京奥运雕塑项目,也因此见证了从“体制外的公共艺术现场”到“国家级项目语境”的历史转换。

《生命的形式》局部

愚自乐园与奥运项目之间的制度差异,其实远不止是个人记忆中的两个节点。它们的并置,揭示了一种延续至今的结构性张力——一种介于自组织行动与制度化系统之间、同时蕴含矛盾与生成力的动力场。这种张力不仅塑造了中国当代艺术语言的演变方式,也持续推动判断结构的重组,并为新的策展与语言实践孕育出可能的土壤。

在这几次语音交流中,朱尚熹关于“语言突破”的判断,清晰而锋利。这句话所指,并不仅仅是雕塑语言本身的演进,更是中国当代艺术如何面对世界、形成自身话语能力的问题。

朱尚熹提到的“语言创新”,指向的并非单纯的形式革新,而是在历史的中段重新确立判断力与结构性的迫切课题。过去四十年,中国当代艺术已经经历了极为剧烈的语言与结构变动。今天重新提出“新的语言”,更像是一种“历史节点的再定义”:我们不再只是回应西方体系,而是在世界艺术史的坐标系中,确立自己的判断位置。

这种“语言创新”,不再只是创造新的形式或风格,而是一次关于自我艺术史的再书写与再确立。它意味着,我们必须形成一种能够被理解、被引用、被对话的结构性语言。

我选择将这几段话以“口述”的形式留下,不是为了阐释,也不是为了评论,而是将其作为一个被封存的思想节点——这是《封坛记》写作体系中的一个重要维度。未来,当我们回望这个时代时,它将是一处清晰的坐标,也是一条创作与策展思考得以持续生长的起点。

(文/粟多壮,策展人、写作者,来源:vibrARTion共振计划)

艺术家简介

朱尚熹,1954出生,四川达州人。中国《雕塑》杂志主编、中国雕塑学会常务理事、四川美术学院教授。主要成就领域:雕塑创作、雕塑教育、雕塑理论以及公共艺术等。

主要经历

1982年中央工艺美术学院装饰雕塑专业毕业;

1982年至1987年在四川省工艺美术研究所工作;

1988年至1991年在中央美术学院雕塑系攻读硕士学位;

1991年7月获硕士学位,硕士研究生毕业后在北京建筑艺术雕塑工厂研究室工作至2003年,时任雕塑研究室主任;

2003年至2007年任北京市人文空间雕塑研究所所长,国家一级美术师;

2007年至今为四川美术学院教授,全国优秀教师荣誉称号,河北美术学院造型学院教授,雕塑系学术带头人;

历任:中国工艺美术学会雕塑专业委员会会长、中国雕塑学会网主编、中国城市雕塑家协会常务理事、全国城市雕塑艺术委员会委员等职务,长春市城市雕塑学会顾问。

近五年参展与学术活动记录

2019年1月-5月,策划“雕意塑念——滕文金作品回顾展”(地点:深圳国风美术馆);

2019年9月,作品《回家》参加“时代经典——2019中国雕塑学术邀请展”,江苏海澜美术馆;

2019年12月,作品《75°风景》参加“2019中国雕塑年鉴展(威海)”;

2020年7月,策划“无中生有——雕塑家四人VR创作营·2020”;

2020年8月,作品《故国余音》参加万荣首届黄河文化国际雕塑大展;

2020年10月,庆祝四川美术学院建校80周年,捐赠川美图书馆临摹罗丹雕塑作品30件

2020年11月,为衡水党校创作《马克思像》,像高4.5米,青铜铸造;

2021年6月,参加“百分百”@武汉2020东湖国际生态雕塑双年展创作数字雕塑系列作品“生命的形式”,创建“碎片·朱尚熹VR美术馆”;

2021年12月,作品《柴可夫斯基》参加由国家大剧院主办的“凝固的旋律:国家大剧院第二届雕塑作品邀请展”;

2022年1月,数字雕塑作品《数字之岛》Digital island参加美国国际艺术展美术馆主办的“第四届抽象艺术大赛”,并获得“天赋奖”;

2022年2月,获2022年瑞士赫尔维特艺术大赛获奖&入选艺术家证书,参展作品《人工智能岛》;

2022年7月,参加由四川美术学院雕塑系承担的国际艺术基金人才培养项目《大足石雕技艺传承与创新艺术人才培养》的教学工作,承担数字雕塑方面的课程与浮雕;

2022年8月,策划并组织南京工艺美术博览会泛雕塑艺术展“元宇宙大讲堂”;

2022年8月,作品《进程与并存博物馆》参加“和合之道:国际公共艺术创作营”;

2023年2月,国家艺术基金2020年度资助项目《智慧之岛》获得验收通过,并领到了验收通过证书;

2024年3月,雕塑《最可爱的人》被国家博物馆收藏。