山东

如果说宁波是他记录和思考的家园,而平遥这座以古城肌理承载摄影艺术的特殊场域,则为《一块砖》提供了厚重的历史注脚。

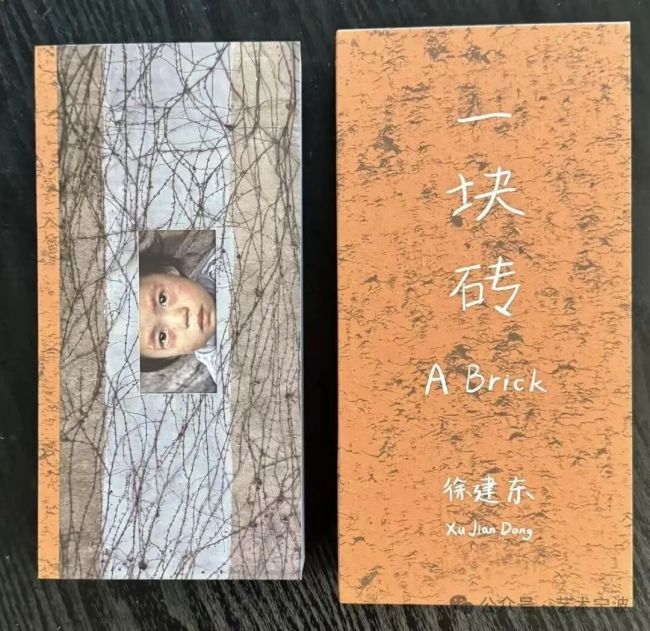

摄影手工书《一块砖》

01物的转向——客体到主体的觉醒

在《一块砖》中,砖的意象经历了深刻的三重蜕变:从建筑材料的物质性,到历史见证的叙事性,再到生命隐喻的主体性。徐建东还将摄影作品直接印制于真实红砖砌成《人墙》,这一创作实践具有当代性意义。

当影像回归物质本源,摄影不再只是对现实的记录,而成为现实本身的延伸。那些印着农民工身影的砖块,既是对劳动者肉身在场的忠实记录,又是对影像虚拟性的物质性反驳——正如本雅明所言“机械复制时代”的逆流,徐建东让复制的影像重新获得了“灵晕”,获得了“此时此地”独有的生命力。

艺术家徐建东与《人墙》装置

艺术家徐建东的深刻之处在于,他从未直接拍摄宏大的建设场景,而是通过砖的物性揭示身体的处境。《新家园》中孩子们悬浮的眼神,《小姑娘》妆容下的惶惑,都是被折叠在城市化砖缝隙中的生命状态。

这种以“物”的叙事替代“人”的叙事,反而更有力地揭示了建设者的命运——他们如砖块般被砌入城市肌体,却成为看不见的承重墙。这种“缺席的在场”,恰如齐泽克所说的“意识形态的崇高客体”,揭示了现代化进程中主体性的异化。

作为从农村走向城市的亲历者,作为城市化的一线建设者,徐建东的创作打破了纪实摄影常见的猎奇视角。他的镜头不带悲悯,只有共情;没有批判,只有凝视。这种“内部人”的视角,使《一块砖》区别于多数关注底层的项目,避免了将苦难景观化的伦理困境。