山东

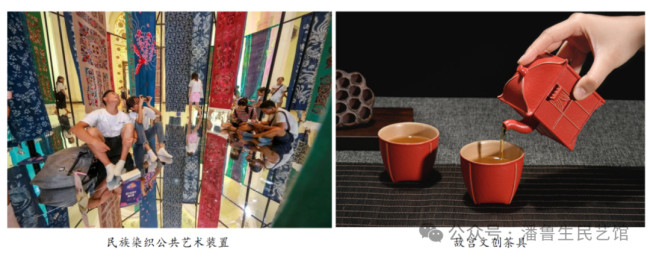

他强调,中国非物质文化遗产保护的第四个原则是创新性发展,要从融入当代生活向开启未来智慧拓展,打破“保护”与“发展”对立的思维定势,借助科技赋能探索“非物质文化遗产+”的多种可能,实现非物质文化遗产的时代性发展。

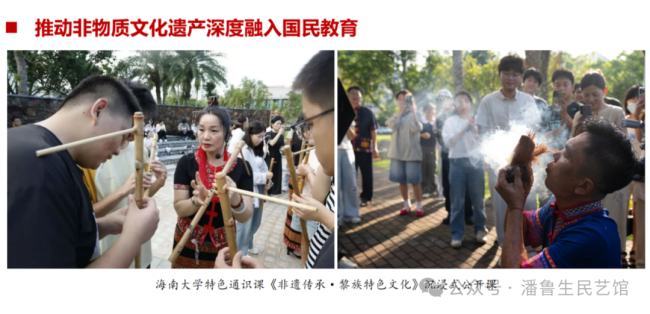

潘鲁生基于上述原则提出四点建议,包括构建非物质文化遗产的中国话语体系,依托高校和科研机构加强学理化研究,为世界非物质文化遗产保护提供“中国方案”;建设中国非物质文化遗产语料库,守护民族语言文化基础信息,避免文化“同质化”或“被西方化”;启动“非物质文化遗产设计转化人才成长计划”,为青年传承人、设计师等提供系统性支持,培育示范效应的设计品牌;推动非物质文化遗产深度融入国民教育,构建完善的学科和教学体系,发挥文化认同、审美教育和创新启蒙的载体作用。

潘鲁生最后强调,非物质文化遗产是活态的文化遗产,保护、传承、利用、发展好非物质文化遗产功在当代、利在千秋。在中华优秀传统文化“创造性转化、创新性发展”理念指导下,坚持系统保护、活态传承、生活利用、创新发展的基本原则,古老传统智慧必将在新时代焕发新的生机与活力。

(来源:潘鲁生民艺馆)