10月17日,由中国人民大学主办的第二届“人民艺术论坛”在中国人民大学中关村校区举办。论坛以“非遗融入生活”为主题,围绕非遗的传承、保护、创新、赋能,汇聚政府决策专家、高校学者、非遗传承人、文创从业者等,共同探讨非遗的当代价值与发展路径。中国人民大学党委副书记郑水泉主持开幕式,国务院学位委员会艺术学学科评审组成员、文化和旅游部原副部长、国家文物局原局长李群,文化和旅游部非物质文化遗产司司长单钢新,中国人民大学党委书记张东刚出席开幕式并致辞。中国人民大学艺术学院院长张淳发布非物质文化遗产全模态数字资产建设工程成果,中国文学艺术基金会理事长左中一宣布“人民艺术·匠心传承”非物质文化遗产主题展开幕。

北京印刷学院院长田忠利,北京舞蹈学院院长许锐,清华大学人文讲席教授杭间,依文集团董事长夏华,中国工艺美术大师、第四批国家级非物质文化遗产项目景泰蓝制作技艺代表性传承人钟连盛出席会议并作主旨演讲。中国人民大学艺术学院院长张淳主持主旨演讲。清华大学美术学院教授苏丹,中国人民大学艺术学院副院长、教授顾亚奇,北京画院院长吴洪亮,四川大学艺术学院学术院长、教授黄宗贤,中央美术学院科研处处长、教授于洋,北京理工大学设计与艺术学院副院长、教授张帆,中央戏剧学院教授、《戏剧》主编夏波,中央美术学院教授、《美术研究》主编张鹏等代表参加会议,清华大学美术学院艺术史论系主任、教授陈岸瑛主持会议。

中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席潘鲁生出席研讨会并作题为“中国非物质文化遗产保护的基本原则”的发言。

潘鲁生以《中国非物质文化遗产保护的基本原则》为题,从四个方面展开发言。他认为,中国非物质文化遗产的保护,不仅完成了一系列抢救性工作,更形成了立足中国国情、富有中国特色、体现中国文化主体性的保护原则和实践路径,透过这些保护原则与实践,能看到中华优秀传统文化在当代的传承发展与活力焕发。

潘鲁生提出,中国非物质文化遗产保护的首要原则是系统性保护,核心是将非物质文化遗产作为有机整体,从样本抢救转向生态维护,既要保护非物质文化遗产项目各项要素,也要重视其赖以生存的自然与文化生态,通过统筹规划实现整体保护。

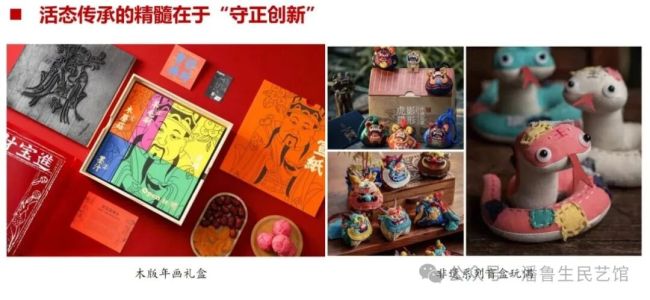

中国非物质文化遗产保护的第二个原则是活态传承,核心在于“人”,要从侧重保护结果转向关注传承过程,既要保护传承人、培养传承群体,也要推动传统师徒传承与现代教育融合,鼓励社区参与,允许传承主体在恪守本真性基础上再创造。

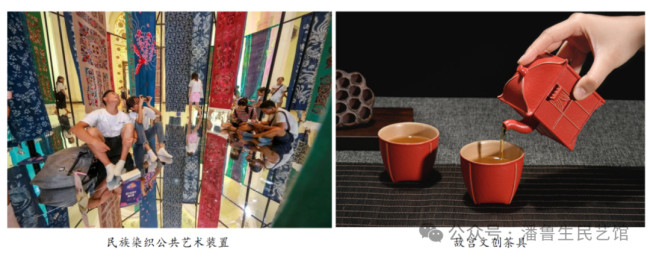

中国非物质文化遗产保护的第三个原则是生活化利用,要推动非物质文化遗产从文化空间转向生活场景,找准与当代生活的连接点,通过审美转化、适度产业转化、公共文化教育转化等方式,让非遗融入日常衣食住行,成为现代人的生活选择。

他强调,中国非物质文化遗产保护的第四个原则是创新性发展,要从融入当代生活向开启未来智慧拓展,打破“保护”与“发展”对立的思维定势,借助科技赋能探索“非物质文化遗产+”的多种可能,实现非物质文化遗产的时代性发展。

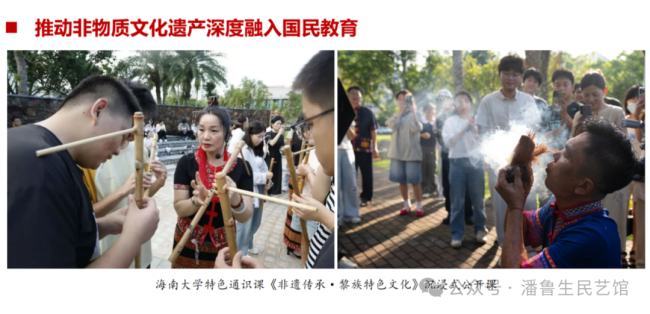

潘鲁生基于上述原则提出四点建议,包括构建非物质文化遗产的中国话语体系,依托高校和科研机构加强学理化研究,为世界非物质文化遗产保护提供“中国方案”;建设中国非物质文化遗产语料库,守护民族语言文化基础信息,避免文化“同质化”或“被西方化”;启动“非物质文化遗产设计转化人才成长计划”,为青年传承人、设计师等提供系统性支持,培育示范效应的设计品牌;推动非物质文化遗产深度融入国民教育,构建完善的学科和教学体系,发挥文化认同、审美教育和创新启蒙的载体作用。

潘鲁生最后强调,非物质文化遗产是活态的文化遗产,保护、传承、利用、发展好非物质文化遗产功在当代、利在千秋。在中华优秀传统文化“创造性转化、创新性发展”理念指导下,坚持系统保护、活态传承、生活利用、创新发展的基本原则,古老传统智慧必将在新时代焕发新的生机与活力。

(来源:潘鲁生民艺馆)