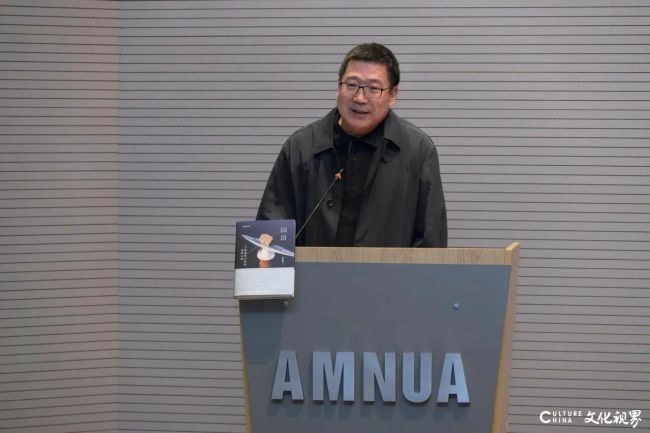

刘伟冬教授指出,管怀宾是从“中国美术南通现象”中走出、并成功走向国际的杰出代表。他的创作既植根于中国传统造园美学,又具备与国际当代艺术平等对话的语言能力。刘伟冬回顾了南通籍艺术家赵无极等人的成就,认为管怀宾延续了这一地域的艺术血脉,其作品即便置于国际顶级雕塑大展中也毫不逊色,不是作为文化补充,而是作为具有独立价值的艺术存在。他通过装置、影像等媒介,将苏州园林所蕴含的传统美学精髓——空间的转换与自然元素成功转化为当代艺术语言,创造出个人的“当代园林”。

刘伟冬特别强调,管怀宾是一位注重手工实践的“艺术劳模”,其200余件展品凝聚着持续的手工打磨与思想锤炼。这种对手艺的执着、对时间的投入,以及将传统核心元素进行当代转化的探索路径,为青年艺术家树立了重要典范。此次展览不仅展示了一位成熟艺术家的成就,更为艺术教育提供了关于创作态度与方法论的深刻启示。

展览学术主持,中国美术学院原副院长杭间教授致辞

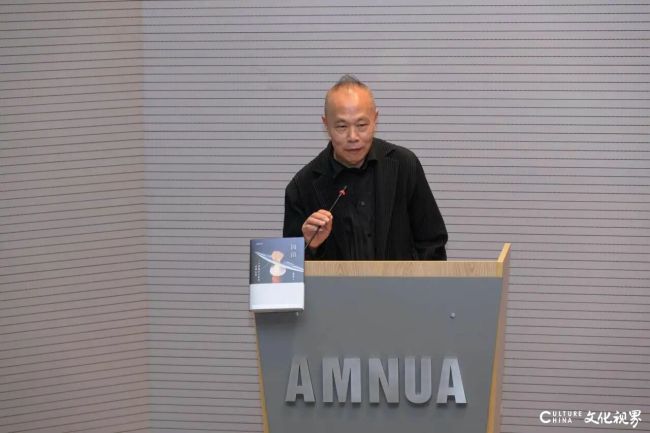

杭间教授从三个方面深度解读了管怀宾教授的艺术价值。他指出,在全球当代艺术面临重新评价的当下,管怀宾三十年来不随波逐流、坚持独立思考的品格尤为珍贵,这种一以贯之的追求使其作品具备在艺术史中沉淀下来的持久力量。杭间认为,管怀宾尽管使用装置、影像等当代艺术语言,管怀宾本质上是一位“现代主义者”。其作品建构的并非异托邦,而是充满理想主义色彩的乌托邦——通过“喇叭”等符号语言,继承俄罗斯先锋派传统,以材料与结构展开对社会温和而深刻的反思,展现出崇高与神圣的精神追求。

最后,杭间教授分析了管怀宾艺术语言的源流:其国画专业的留白训练、苏州园林的滋养与日本物派的影响,共同塑造了他独特的创作路径。但他最终以多元的结构性思考和勤奋的创作状态,超越了单一流派影响,形成了包罗万象的个人艺术体系。在“云涯际”这一主题下,其作品为观众提供了可不断延伸的解读空间,展现了中国当代艺术家对全球性问题的深刻思考。

中国美术学院教授、艺术家管怀宾致辞

艺术家管怀宾感谢了为展览题写展名的王冬龄老师,认为其书法为展览主题注入了新的想象空间。他深情回顾了与南京艺术学院的深厚渊源,从青少年时期视南艺为“艺术坐标”,到后来与中国美术学院的学术交流,这些经历都成为他此次“回到心中省城”做汇报展的情感基础。关于展览主题“云涯际”,管怀宾阐释这是继十年前“无人界”与两年前“天际线”展览后的延续探索,关注的是现实与虚无、眼前与遥远之间的特殊区域。他特别介绍了四展厅展出的近200件小型装置作品,这些创作替代了早期手稿,成为其近三四年创作脉络的集中体现。

最后,管怀宾分享了他的装置艺术观:强调物与物、物与空间、物与人之间关系的建立,并通过这种关系逻辑承载思想观念。他坦言艺术家的工作如同“唤醒物体”,也让物体唤醒自己,最终在空间中形成具有磁场性的信息传达。最后,他衷心感谢了布展团队与各界朋友的支持,表示正是这些温情赋予了他的作品温度与力量。

在开幕式上,管怀宾教授将其代表作品正式捐赠予南京艺术学院美术馆,南京艺术学院美术馆副馆长林书传代表南艺美术馆接受捐赠。