三、生命的语言

如果用一个词来描绘20世纪中国画之性格的话,那一定是“创新”,或者是“实验”——20世纪中国画语言、体格、样式变革之巨,是其他画种所无法比拟的,由此所导致的多元化版图几可用“精神分裂症式的图景”来加以形容。其原因正如人们所了解的那样,近代以来,中国社会以步入现代为鹄的历史性力量,在中国画体格内植入了不可逆的变革逻辑,以至于“创新”“实验”逐渐内化为其性格。这一情形,迫使不同主张的艺术家们达成了这样的共识:语言的“创新”与“实验”,是他们通向现代社会的唯一方式,也是他们从中国画沉沦中自我拯救的唯一方式。因此,我们有理由说,“语言的焦虑”是20世纪中国画最大的焦虑。那些彪炳着20世纪中国画进程的大家们,无一例外地都是语言焦虑症患者——只要看看他们持续一生、到死方休的语言探索就够了。以此而论,孙博文与他所景仰的前辈并无二致,区别在于,语言的创新对孙博文而言,早已超越艺术变革的范畴而成为心灵归宿的宗教——语言是灵魂之翼,只有乘着语言的翅膀,灵魂才能翱翔至超验的廖廓世界。

因而,从作品语言的性质上讲,孙博文与前辈们相比,有着根本的不同。在前辈们那里,无论是从传统中化出,还是在跨文化基础上的重构,语言的探索与创新都是在视觉层面上展开的,而孙博文晚期的大泼彩,则是艺术家在半清醒半癫狂、半人半魔状态下的精神化书写,是从生命中喷薄而出的语言,每一幅图像,每一块色彩,每一束光以及每一根线条,都是其清魂幽魄所在。在这个语言体系里,生命与形式美学是无间性的。从历史上看,语言能与生命同质的艺术家只有寥寥数人,比如梵高、高更,晚年的林风眠、石鲁等。石鲁晚年创作的华山图像,其钉头鼠尾描所勾勒出的造型,颤抖着生命的痉挛,读起来动人心魄。在这一点上,孙博文与石鲁是如此地接近。孙博文晚期作品的图像、结构、线条、光与色,与石鲁一样,完全由生命的超感知所提供,因而,它是一种具有生命质感的语言。

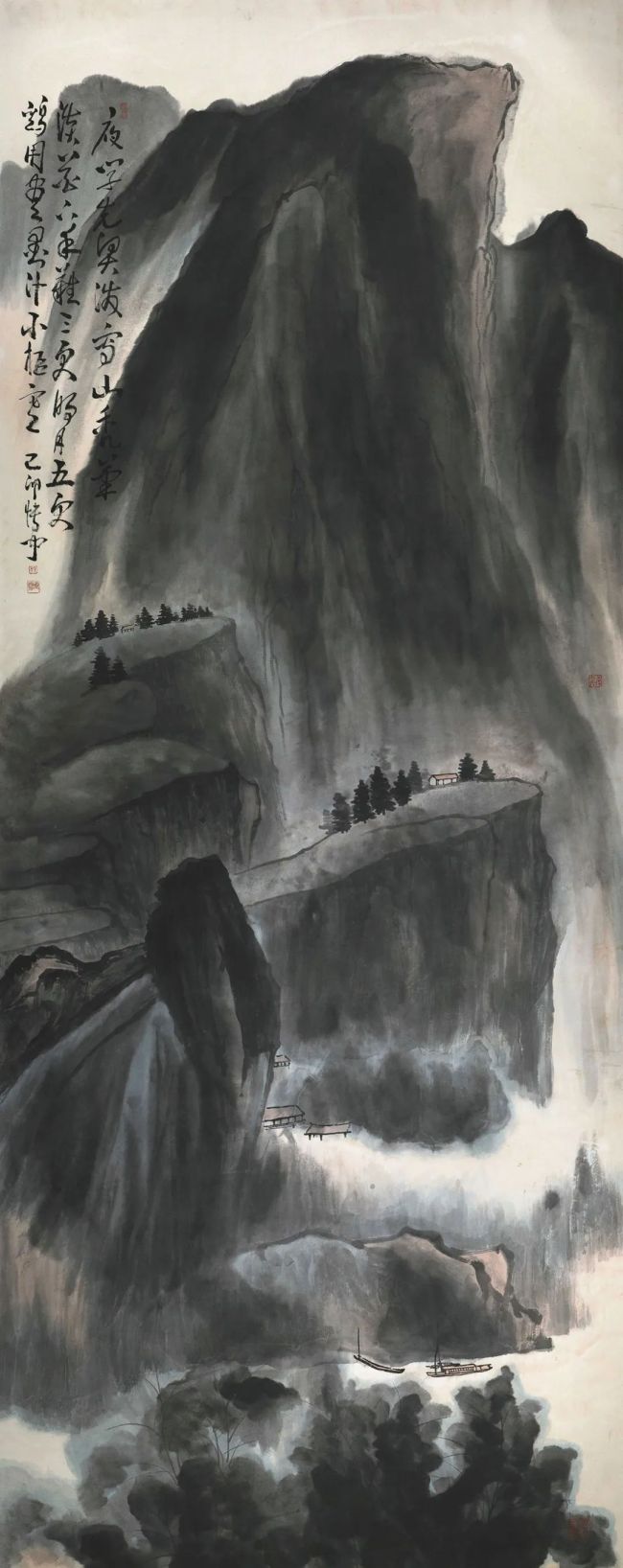

孙博文 《墨山千嶂秋》360×144cm 1999年

令人略感诧异的是,这种语言始于与早期作品的断裂。如第一节所述,孙博文的早期作品与晚期作品之间的确存在着某种断裂的情况,两者之间似乎没有学理上、形式上的逻辑关系。从源头上讲,这种现象倒不难解释,其原因在于,早期作品语言更挚爱于前辈们所留下的遗产和由此而来的各种范式与规则,而后期的大泼彩则完全将语言美学立基于生命的超感知之上。由追索生命价值而开始的语言美学,无疑让孙博文晚期作品拥有了原创性艺术所具有的那种神秘而迷人的品质。正如我们在作品中所体验到的,从一开始,语言的建构就拥有了最高程度的自觉性,所有的语言元素不是听命于既有的艺术观,而是在某种神秘力量的驱动下,精灵般地划出了自己的轨迹。无法控驭的色墨流淌,不可捉摸的笔痕与线的运转,光斑的自由跳跃,以及那些莫可名状的造型,仿佛是在半醉半醒状态中汇聚为一个整体的。可以说,孙博文的大泼彩语言体系从创建之初,就是一个包括结构、构图、造型、色彩、光感、线条以及空间感在内的整体性建构。以生命感知为内在逻辑,图像各部分之间几乎密不可分,相互依赖,抽掉任何一个微小部分,即会破坏掉整个构造——这就是孙博文以“生命的超象”为表征的语言乌托邦。

泼墨、泼彩是两项古老的中国画技艺。或许感召于道家“解衣盘礴”的自由精神,唐代王洽创制了“泼墨”:“凡欲画图幛,先饮,醺酣之后,即以墨泼,或笑或吟,脚蹙手抹,或挥或扫,或浓或淡,随其形状,为山为石,为云为水,应手随意,倏若造化。”《唐朝名画录》中的这段文字,可被视为人类最早的行为艺术宣言,它意味着“泼墨”的创作方式,从一开始就内蕴着主体的自由创造精神。由唐至近代,关于泼墨的理念与技术实践,多有论述,其成果为孙博文的大泼彩作了一个理论铺垫。1990年代早期,孙博文即尝试用泼墨法作画,颇有心得,直到1990年代末期,孙博文才体系化地展开其泼彩艺术实验。与张大千等人的“依形而泼”不同的是,孙博文的泼彩是“由泼而形”,随泼彩的有机变化而赋形,更接近于王洽的泼墨精神;从泼彩的性质上讲,张大千的泼彩依托于构图的谋略与画面的设计,若隐若现地保持着文人艺术的教养与矜持,而孙博文的泼彩则来自于生命的率真与激情,处处绽放出“真人”精神遨游的辽远气象,有荒率旷达之风,所以被称之为“大泼彩”。从视觉美学与技术层面上看,孙博文的大泼彩以破为主,第一遍色墨尚处于湿润状态时,即以覆色破之,在冷暖色、互补色以及浓淡、枯润、色墨的互破中,达到色色渗化、色墨渗化之效果。尔后,泼绘结合,随形赋形,在激情与自由铺就的色底上塑形,以时如怒猊抉石,时如横风疾雨的多元表现形态,将作品推向笔与色会,氤氲不分,笔活色灵的语言美学高度。只有在大泼彩那里,孙博文才真正找到了通向“生命的超象”的方法、路径与图式:

悬顶空中大泼彩,拖泥带水开情怀。

烟云万象白练出,引逗诗翁持杖来。

孙博文 《涅槃》 359×144cm 2001年

立足于泼彩,以虚境专一之心,在感知宇宙、山川微茫惨淡之旨中,依生命的运动节律而赋予画面以弥散式结构,是孙博文建构宇宙图式的基本方法。所谓弥散式结构,指的是主体对空间的任意分割与配置,以至于画面失去了固有的主次地位,也超越了传统的“三远”法则,画面浑化一片,色光闪烁间,皆主体生命的呈现;线形周流处,皆主体精神的徘徊。在《烟云生万象》(2001)的猎猎长风中,荒荒油云,或低吟游动于山峦林川之上,或升腾虚化于太空的穹谷,云气升降飞扬,无始无终,无止无息。在孙博文的后期创作中,弥散式结构赋予主体的创作以无可比拟的自由性,使他能像“第二个上帝”那样,可以自由地支配宇宙、山川、日、月、云气以及那些飞旋于画面的“法轮”。这种胜景可见于《境随心转有乾坤》(2002)中的万象的高蹈独步,以及法轮飞旋所留下的鸣镝般的乐章;亦可见于《水底日升波自沸》(2000)中的物象纷呈中的灵气往来,形质动荡中的天籁自鸣。

孙博文之造型,乃虚廓心灵,空诸一切,“一悟之后,万象冥会”之产物,其目的在于以“象”体证形而上之“道”,以形冥合宇宙之永恒秩序,因而它是超然于物质实象之上的“虚象”,即虚含万象之“象”,是幻化无端之象,是变动不居之象。以《凤舞九天》(1998)为例。在这件作品上,赤褐色、桔红色、钴蓝与翠绿等各种色线交织纠缠为“凤舞九天”的意象,其飞动回旋,时如孤凤轻飞,冥然于物;时如风行水上,自然成文。抬眼望,一派天机昭昭。另一件作品《山水四屏》(2000)的图像,则为华光四溢的宇宙景观:来自于大地的喷薄之“气”,似光的飞驰,似云的游移,似扶摇直上的“光柱”,又似湧动不已的岩浆。它们在天地间回旋、升腾、衍化,与万物混融相生,吞吐之间,囊括了廓远而圆融的宇宙精神。

在孙博文晚期创作的语言逻辑中,光色体系占据着举足轻重的位置。在这一领域,即便从直觉出发,也能感受到孙博文与梵高之间一脉相承的关系。梵高擅用的三对互补色蓝与橙、红与绿、黄与紫,均被孙博文转换为大泼彩的主色调。如果说梵高从作画之始就赋予色彩以精神象征意味,从而控制了色彩的属性的话,那么,孙博文则是在泼彩的自由流动与物性变异中确立了色彩的精神指向。换言之,色彩是在孙博文的泼彩行为与点染、敷绘、书写的笔法实践中,被充分释放而达到精神高度的。“平生野然无拘束,万里长空自在天,彩墨倒于宣纸上,任其纵横任其染。”孙博文的这首诗,准确地诠释了贯穿于泼彩全过程的自由精神。

光的奕奕照耀,不仅让色调和每块色彩自燃起生命的力量,也让它们超拔为宇宙、山川的固有色。一如《奥义书》所描绘的:“火燃炽,日赫照,明月流辉,闪电煌掣,悠悠大梵光明,笼盖宇宙万有。”有论者以为,《但愿人间意珠圆》(2001)、《天地增气象》(2000)、《练水出山》(2002)、《霞照波心锦裹山》(2002)、《秋水长天》(2002)《刹那芳华》(2002)等作品像“上帝”的调色板,此论甚妙,的确,在这些作品中,黄橙色、朱紫色、墨色、深蓝、青绿、鹅黄、墨绿等,诸色相互叠加、在冲撞中互融,于氤氲流荡中熠熠生辉。尤其是青绿在橙红色与墨韵的簇拥下,晶莹剔透,发散出宝石般细腻而深邃的光芒。最终,光在画面上发挥了神灵般的作用,它让图像重要的部分从色调的黝暗处凸显出来,于夭矫飞动中,卷起桔红色、橙黄色的火舌;或于朱紫色、墨色退隐的晦冥中,脱落出一个宝石蓝或乳白色的幻相——这便是孙博文的光色艺术。

孙博文 《禅意自在云深处》248×124cm 2001年