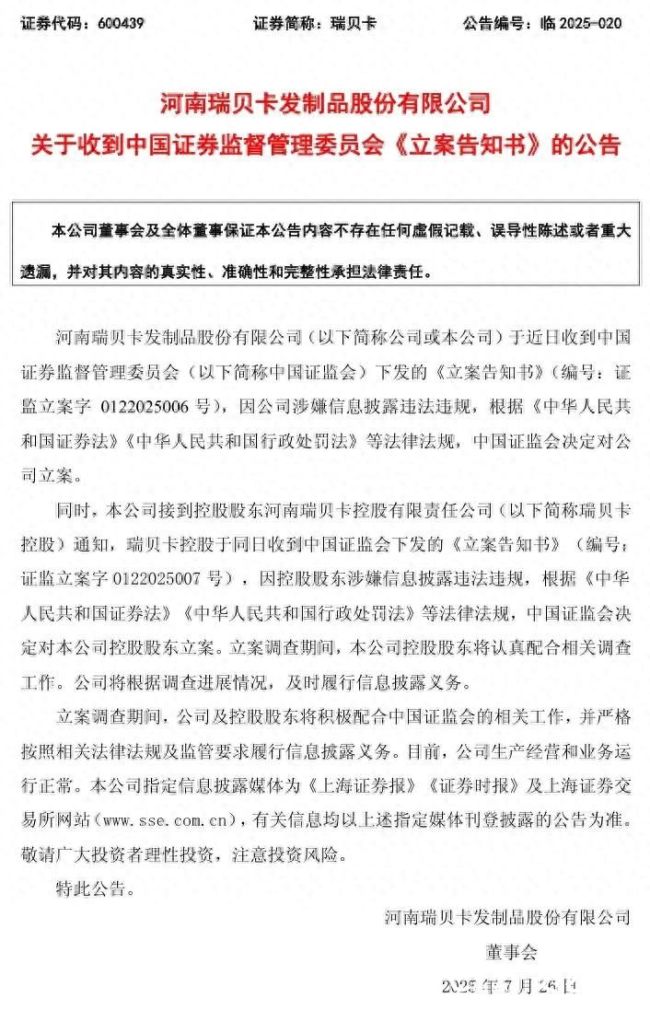

近日,“假发大王”瑞贝卡因涉嫌信披违规被证监会立案调查,这家老牌上市公司正面临前所未有的合规危机。作为资本市场的“生命线”,信息披露制度在瑞贝卡这里却屡屡失守。从业绩预告延迟披露到5.38亿元资金异常调整,再到控股股东高质押减持套现,一系列问题接连爆发。尤其引人关注的是,公司2024年创下上市25年来首次年度亏损,净利润暴跌超10倍,而2025年一季度的短暂回暖难掩经营隐忧。在监管趋严的背景下,瑞贝卡能否渡过这场信任危机,已成为市场关注的焦点。

年内被监管两次点名后再被立案,

长期隐瞒巨额非经营性资金往来

面对此次立案,瑞贝卡在公告中回应称,在证监会立案调查期间,公司及实际控制人将全力配合监管机构的调查工作,并承诺依法依规做好信息披露工作。值得注意的是,虽然公司未在公告中明确说明被立案调查的具体事由,但根据监管部门“涉嫌信息披露违法违规”的定性表述,市场分析人士普遍推测,这可能与公司此前未及时披露2024年度业绩预告的违规行为存在关联。这一推测也与公司近期连续收到监管警示函的情况相吻合。

监管档案显示,这家发制品龙头企业自2025年初便陷入持续性信披违规漩涡。4月28日,河南证监局专项检查揭露出系统性违规问题。2019-2023年期间不仅长期隐匿关联方非经营性资金往来,累计涉及金额超5亿元,还存在存货减值计提不足、内幕信息管理失控等多项违规事实。

值得关注的是,在5月24日宣称完成整改后仅10天,公司又因2024年业绩预告披露滞后再收罚单,这种“整改期间新增违规”的罕见情形,将公司治理失效问题暴露无遗。中喜会计师事务所的专项核查更揭示惊人细节,2022-2023年财报存在5.38亿元货币资金“蒸发”变更为其他应收款的异常调整,该笔巨额资金流向与关联方占用的高度疑似性,已然触及上市公司资金安全的底线。而货币资金“消失”转为应收款,可能通过虚构交易、资金拆借等方式掩盖真实流向,存在财务造假风险。

面对董事长郑文青等核心管理层接连被采取监管措施的情况,市场不禁质疑:究竟是内控机制全面瘫痪,还是存在更深层次的治理顽疾?而这笔资金是否通过隐蔽渠道流向关联方?是否用于利益输送?还需待证监会调查最终结论。

存货高企“埋雷”,短期回暖难掩颓势

瑞贝卡作为中国发制品行业的龙头企业,近年来业绩表现呈现明显的波动与下滑趋势。

2019-2021年期间,瑞贝卡尚能维持相对稳定的营收规模,年均收入保持在15亿元左右。然而2024年瑞贝卡业绩呈现“增收不增利”的异常现象。财报显示,公司全年营收同比增长1.1%至12.39亿元,但归母净利润却出现近11倍的巨额亏损,达1.18亿元,这是公司上市25年来首度年度亏损。值得注意的是,第四季度单季亏损1.28亿元,几乎抵消了前三季度的全部盈利。

通过财务数据深度剖析,瑞贝卡的盈利能力更是不容乐观。截至2023年末,公司存货规模高达32.34亿元,占总资产的65%,但存货跌价准备计提比例仅为3.65%,显著低于行业平均水平。这种激进的会计处理人为抬高了当期利润,而2024年集中计提导致业绩爆雷。除此之外,公司应收账款持续恶化。公司应收账款周转效率持续下降,周转天数从2021年的19.28天延长至2024年的31.07天,明显高于同业水平,反映出资金回笼能力正在弱化。最被人诟病的是公司激增的营销费用,在2024年“一飞冲天”62%,但销售转化率未能同步提升,致使销售净利率由2021年的3.8%断崖式下跌至-9.5%。