中观层面,“国民携手发展观”的提出,对产业与市场的影响在于:

1.优化资源配置,杜绝“内卷”的竞争。过去,国企和民企在某些领域存在壁垒,导致资源流动不畅,甚至出现国企“大而不强”、民企“小而不精”的问题。携手的作用,通过两者合作,国企可以将其拥有的牌照、数据、基础设施等资源向优质民企开放;而民企则可以将其技术、人才、管理模式引入国企,实现资源跨所有制的高效配置,共同催生新业态、新模式。

2.加速技术突破与产业升级。国企在基础科学和重大技术装备上有积累。民企在互联网、人工智能、生物科技等前沿领域创新活跃。携手的作用,通过两者合作,一个国企可以投资或采购一家民营科技公司的创新产品,为其提供宝贵的应用场景和市场,帮助其技术快速迭代和商业化。这种“需求牵引”能极大地激励民企创新,同时也能倒逼国企自身进行技术改造和升级。

四、“国民携手发展观”的微观意义

微观层面,“国民携手发展观”的提出,对企业自身的价值。

1.国企需要民企的“鲶鱼效应”。引入民企的资本、技术和管理,可以推动国企深化改革,完善公司治理,强化市场竞争意识,提升效率和活力。这就是“混合所有制改革”的核心逻辑之一。

2.民企需要国企的“平台赋能”。民企在发展过程中,常常会遇到“市场的冰山、融资的高山、转型的火山”。与国企合作,可以帮助民企获得信用背书,更容易获得银行贷款和客户信任。进入特定领域,进入一些过去由国企垄断或主导的行业。获得稳定资源,获得更稳定的能源、原材料供应和基础设施服务。应对宏观风险,借助国企对政策和宏观形势的把握,更好地规避风险。

五、国民携手发展的路径与形式

国民共同发展是协作共进的前提。国企和民企在国民经济中扮演着不同的角色,拥有截然不同的核心优势,这构成了协作的天然基础。从维度上看,国有企业与民营企业具不同地位与作用合作的模式是多样的。

1.产业链供应链协同模式。从逻辑上看,构建安全、稳定、有韧性的现代产业链。国企(尤其是链主企业)位于产业链中上游,提供关键原材料、基础零部件和核心装备;民企位于中下游,负责精深加工、产品开发、市场销售和售后服务。例如,中国商飞制造C919大飞机,其数以万计的零部件由众多国企和民企协同供应。

2.创新联合体模式。从逻辑上看,打通从“0到1”的原始创新到“1到N”的市场化应用的闭环。国企(特别是央企)主导国家重大科技项目,聚焦基础研究和前沿技术攻关;民企则擅长应用技术开发和场景落地。双方共建实验室、研发中心,共同攻克“卡脖子”技术。例如,在数字经济领域,国企提供算力基础和数据资源,民企提供算法模型和应用平台。

3.资本融合模式。从逻辑上看,通过产权纽带,实现利益深度绑定。国企投资民企,国企旗下的产业投资基金、风险投资部门投资具有潜力的创新型民企,既获得财务回报,也布局未来产业。民企参与国企混改,民企通过入股国企,引入市场机制和先进管理经验,助力国企提升活力。例如,中国联通引入腾讯、阿里巴巴等战略投资者。

4.共建“一带一路”与开拓海外市场模式。从逻辑上看,形成“组合拳”,提升中国企业的整体国际竞争力。国企负责海外的大型基础设施项目(如港口、铁路、电站),民企随后跟进,带去产品、服务和文化,形成“国家队”开路、“地方军”跟进的协同出海格局。

当然,协作共进的逻辑并非完美无瑕,也存在内在的张力需要克服。文化融合难题,“体制内”的稳健文化与“市场派”的狼性文化如何共存共荣?利益分配机制上,如何设计公平、透明、可持续的利益分配和风险分担机制?公平竞争环境上,如何在协作中确保“竞争中性”,防止国企对民企形成不公平挤压,或民企的短期行为损害国企的长期利益?

张玉卓的“国民携手发展观”的提出,是国资委的一种高姿态,要求国有企业这么做,不仅指明方向,而且提出具体内容。

国企与民企的协作共进,其核心逻辑思维是在国家战略与市场效率的双重驱动下,通过优势互补、风险共担和价值共创,构建一个更具韧性、创新力和国际竞争力的现代产业生态体系,最终实现国民共进、国家强盛。

(文/李锦)

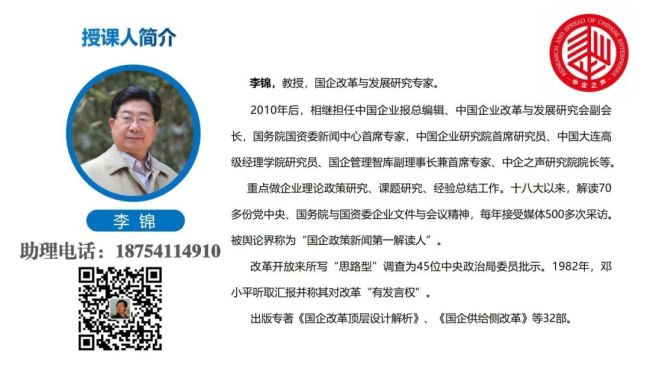

作者简介

李锦,教授,中国人民大学国企改革与发展研究中心首席政策专家。

新华社高级记者。2010年后,相继担任中国企业报总编辑、中国企业改革与发展研究会副会长,国务院国资委新闻中心首席专家、国企管理智库副理事长兼首席专家、中企之声研究院院长等。

重点做企业理论政策研究、课题研究、经验总结工作。十八大以来,解读70多份党中央、国务院与国资委企业文件与会议精神,去年接受媒体500多次采访。被舆论界称为“中国国企改革舆论旗手”“国企政策新闻第一解读人”。

改革开放来所写“思路型”调查为45位中央政治局委员批示。1982年,邓小平听取汇报并称其对改革“有发言权”。

出版专著《资本经营理论的提出》《深度》等32部。