雅昌艺术网:人工智能艺术学院成立的背景和发展目标定位是什么?

邱志杰:近两年来,人工智能技术迅速发展,学生们也开始广泛使用人工智能,这对整个艺术生态产生了显著影响。从2014年对抗性生成网络出现,尽管在此之前也有人在探索这一领域。我在中央美术学院期间,2018年成立了数据艺术与人工智能实验室,那时就开始利用对抗性生成网络与微软小冰和京东研究院合作,探索人工智能在地图制作和书法方面的应用。到了2022年11月底,随着OpenAI的GPT模型的发布,人工智能技术真正走进了大众的视野。如果说上一波深度学习的热潮是由阿尔法狗引发的,那么这一波则是由OpenAI推动的,人工智能开始真正地走进普通人的生活。紧接着,扩散性模型在生成任务中的应用也取得了显著效果。随着这些技术的发展,国内外的模型也在不断跟进,迅速实现了许多让普通人和外行人感到惊奇的应用场景。

在这样的语境下,对整个艺术生态影响也很大。美术学院作为艺术教育的重要阵地,有必要积极应对这一趋势。即便我们不主动采取措施,技术的发展也会自然推动学生开始使用人工智能。因此,自我来到天津美术学院后,便着手研究如何建立一个人工智能艺术学院。

与此同时,教育部也在大力推动人工智能与教育的融合。强调人工智能在教育领域的应用不仅限于高等教育,还应涵盖中小学教育。具体而言,人工智能可以“以智助学、以智助教、以智助研、以智助管、以智助服”。

天津美术学院建立人工智能艺术学院有四个使命:

第一个使命,搭建一个跨界平台,连接艺术家、创新公司和科研企业,共同探索人工智能艺术的前沿问题和空白领域。如在脑科学与艺术的交叉领域,脑机接口技术的快速发展使得人脑与计算机之间的交互成为可能,这不仅涉及复杂的认知判断问题,还必然触及审美层面,艺术场景对于科学本身的发展是重要的。此外,人形机器人的研发和设计也需要艺术的参与,从人体解剖学到雕塑、服装设计等多学科知识的融合,才能打造出更加真实、灵活的机器人形象。

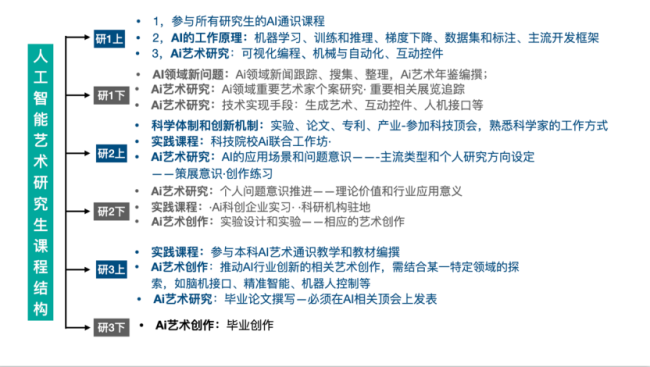

第二个使命,持续在天津美院全校师生开展人工智能通识教育。我们希望学生不仅会用人工智能生成图片,更能将人工智能作为研究工具和学习工具。

第三个使命,推动天津美术学院的教学、科研、管理、服务等各项工作全面智能化转型。我们正在开发一款名为“玩转天美”的学习游戏,通过游戏化的方式激励学生积极参与学术活动。这种虚实融合的方式,打造“天美元宇宙”虚拟社区。

第四个使命,服务社会。以人工智能艺术服务天津市城市更新和京津冀一体化经济社会发展。在智能制造、智能交通、人形机器人设计、脑科学研究、科学传播和科普、新形态公共艺术、社会美育等领域勇担当、善作为。

雅昌艺术网:人工智能艺术学院将如何推动艺术与科技的交叉融合,特别是在学科建设方面有哪些规划?包括短中长期的目标。

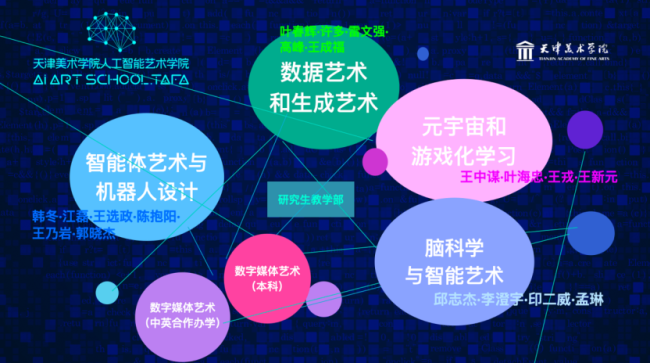

邱志杰:目前,国内人工智能艺术及科技艺术领域的学科建设还不完善,很多院校还是集中在媒体艺术、VR/AR影像制作等方向,虽然部分学校开始尝试引入AIGC,但对生物艺术、生态艺术、新材料艺术等领域,以及艺术与农业、医学、太空技术、海洋等跨领域融合的探索相对较少。因此,人工智能艺术学院的短期目标是尽快补全学科架构。

我的最短期目标是尽快编写出一套科技艺术教材,因为全国各地的高校已经等这套教材很长时间了。接下来,我还要着手推动科技艺术领域的新材料和生态艺术的发展,这也是短期内需要实现的目标。通过这些努力,我们将形成一个完整的学科框架,并推出相应的教材和网络课程。

中期目标是在高端教育、研究生教育层面与科学家深度合作。如“科研机构艺术家驻地”与“艺术院校科学家驻校”等模式,形成类似麻省理工学院媒体实验室的跨界实验室,提出在科技与艺术领域都具有重要意义的问题。

我们追求的是硬核科技艺术,出一件作品的同时要在科学顶级会议上发表一篇论文,对科学发展产生实质性反馈。这要求艺术家在运用最新科技成果进行艺术创作的同时,也能为科学家的探索研究提供新的视角与灵感,实现艺术与科技的双向赋能。

长期目标我有两个想法:第一,我们的科技艺术教育不仅能推动美术学院及艺术学院的创新发展,还能真正回馈科学研究,推动我们国家的科技的进步。第二,希望能够出现一种新的大学教育模式,打破文理分科、年龄界限,甚至实现校园教育与社会教育的融合。学习注定是终身的过程,需要不断回炉重造。斯坦福大学已迈出这一步,允许学生在17至70岁之间灵活安排学习与工作,这种模式契合未来教育趋势。随着人口出生率下降,教育资源将面临重新分配,大学需适应变化,将教育对象扩展至成年人、老年人及各年龄段青少年。理想状态下,未来会出现完全跨学科、跨年龄的班级。这种以创造力为核心目标的教育供给,离不开科技艺术、人工智能艺术等新兴学科的引领与驱动。

雅昌艺术网:人工智能艺术学院发展与单纯的人工智能研究机构相比有哪些不同的地方或优势?

邱志杰:科研机构有自己的研究方向,现在大家都很关注像OpenAI这样的大算力、大参数模型,用大数据来构建大模型解决问题。但这种模式是否走的通还是未知数,而且现在很多人都在走这条路。相比之下,人类的学习方式是小样本学习,我们的大脑很坚韧,每天处理大量信息,但能耗却很低。而让现有的大模型生成几张图像,耗能却远远超过人脑,是不环保的。

艺术家的优势在于创新和另辟蹊径,艺术的评判标准本身就包含了特立独行和创新。我相信人工智能艺术能够为我们发现独特的创作场景和思路。艺术家与科学家是互补与合作的关系,我们可以为他们提供一些意想不到的视角,但同时我们也要学会与科学界合作和协作。因此,我们人工智能艺术学院要培养的人才,既要能够将批判性思维和创造性思维结合起来,又要具备协作能力,能够在实用性和理想主义之间找到平衡,还有诗意和理想主义的部分,要有自主设置议程的能力,去创造那些尚未出现但应该存在的东西。能够想到别人想不到的,那就更好了。我们要去探索那些可能不那么时髦,但一旦实现就能带来重大变革的领域。将人工智能的科技与艺术结合起来,正是目前纯工程研究中暂时所缺乏的。

雅昌艺术网:在推动人工智能艺术教育的过程中,会面临着哪些来自内部(如师资队伍组建、教学资源分配等)和外部(如社会认可度、行业竞争等)的机遇和挑战?

邱志杰:目前师资问题比较好解决,我们请来的导师团队阵容豪华。真正的困难反倒是很学术的,不是物理上的困难。真正的挑战是这个学科发展得太快了,每天都在发生新事情,时间都跟不上,学习时间都跟不上,老师也来不及学,学生也来不及学。这就像是有一股大潮、一股乱流涌来,没有人能够冷静地坐在那里看清楚全局,掌控全局。没办法,太凶猛了,我觉得这才是真正的困难。这个事情本身太浩大了。

在2025年元旦,我给人工智能艺术学院的师生写了一封信,就提到我们作为人工智能艺术学院,就要区别于其他的艺术与科学的专业。从今天开始我们要共同创建一个电子报或公众号,每天分享我们读到的有趣内容,逐步建立起一个真正专业的知识库。同时,我希望师生们能够重视工业人工智能,关注那些真正推动产业发展的人工智能。如AI在医学、农业以及城市管理中的应用等。像巴塞罗那利用AI预测垃圾产生地点,这对城市管理者来说意味着垃圾车可以及时前往清理,而对我们艺术家来说,这可以成为拾荒者地图的灵感来源。这些有趣的艺术项目都可以从相关研究中诞生。这是我们下一步要着手进行的工作。

雅昌艺术网:学院在国际化发展方面有何布局?如国际合作项目、教师与学生的国际交流计划等。