亲爱的2025级同学们、尊敬的各位老师、家长朋友们:

大家好!

此刻,我们相聚象山这座人文山水精神家园,举行开学典礼。首先,我代表中国美术学院全体师生,向来自全国各地和世界各国的1788名本科生、1234名研究生,表示热烈的欢迎!

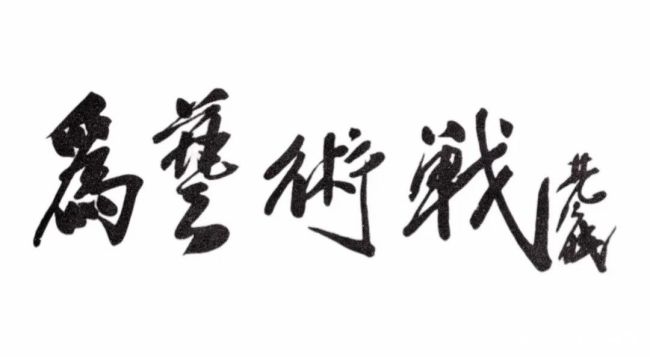

你们正在经历的军训,是一场意志与心性的淬炼,高温铸炼着坚韧,汗水映照着坚持。这一切,并非只为磨炼体魄,更为铸就一种“为艺术战”的意志!

一

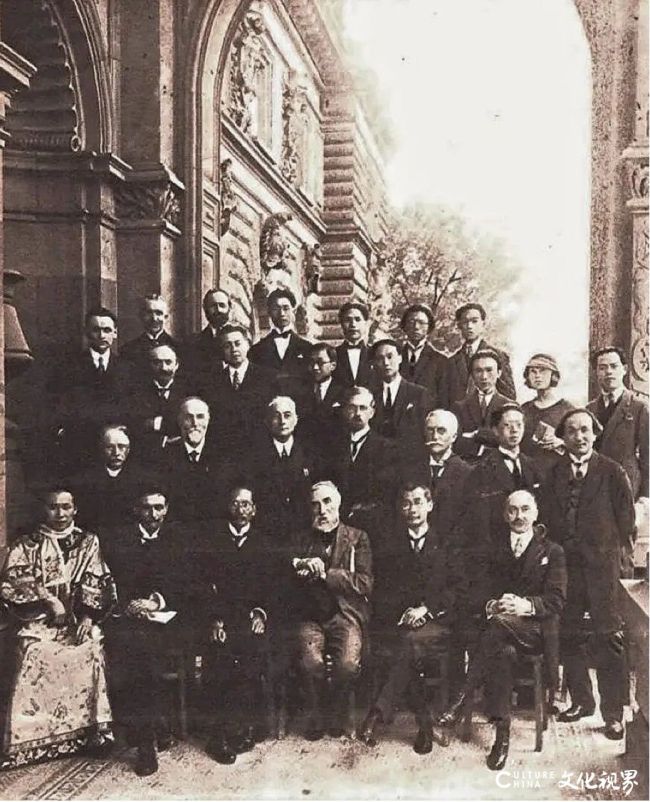

100多年前的1924年1月27日,平均年龄只有23、24岁的留法学生林风眠、刘既漂、林文铮、吴大羽、王代之等,在巴黎组织“霍普斯会”,筹备在法国斯特拉斯堡举办的中国有史以来规模最大的海外展览,“中国古代与现代美术展览会”,并邀请蔡元培先生为展览筹委会名誉会长。展览征稿函提到,“中国古代美术亟待整理,东西两洋之美术思想,亟待调和及研究,中国未来之新艺术,尤待创造。”

1924年5月,“中国古代与现代美术展览会”开幕日合影

1928年国立艺术院建校伊始,就把“介绍西洋艺术、整理中国艺术、调和东西艺术、创造时代艺术”作为学术主张,把“培养专门艺术人才,倡导艺术运动,促进社会美育”作为办学宗旨。

1928年,国立艺术院全体师生合影

97年前的1928年3月16日,国立艺术院开学授课,首批新生70余人。4月5日,蔡元培先生给校长林风眠写了一封信。信中写道,为了补办开学典礼,他可来校参加,他的女儿住在女生宿舍,自己和夫人、儿子住在林风眠租住的房子。他的女儿后来又成为我们学校的教授,叫蔡威廉。4月9日,国立艺术院开学典礼上,时任大学院院长蔡元培先生发表《学校是为研究学术而设》的演说,有一个重要的追问:“为什么在北伐途中要创办国立艺术院?”“我们就是要培养有创造力的人,有天才能创作的学生,一万不为多,一个不为少。”

《国立艺术院组织大纲》,大学院公布,1928年6月19日,载《大学院公报》1928年8月第1年第8期

近百年过去,中国美术学院在蔡先生精神的引领下,“以爱美之心完成人们的生活”,时至今日,国美已培养了将近6万8千名创造者。

二

今年暑期,中国画学院师生到云南晋宁安江村采风创作。8月15日,也是80年前日本宣布无条件投降的日子,我到云南昆明西南联大和安江村国立艺专旧址怀古参观,感慨颇多。我校曾在抗战时期辗转西迁到云南,尽管师生在西迁征程中颠沛流离,但仍坚守初心,守护艺术火种,赓续文化血脉。

1937年,抗日战争全面爆发,时事维艰,学校被迫西迁。赵无极给学校同班同学许铁生毕业赠言:“困难是等着你克服而设立的。”可见17岁的赵无极的气魄。

1938年,学校到达湖南沅陵。林风眠为勉励艺专师生,树起“为艺术战”的旗帜。同年,第二任校长滕固为艺专确立了“博约弘毅”的校训,由他作词的校歌,唱出了艺专师生将个体命运与家国相连的心愿——“制作宏伟,河山信美,充实光辉在我辈。”而后,学校迁至昆明,租在昆华小学。

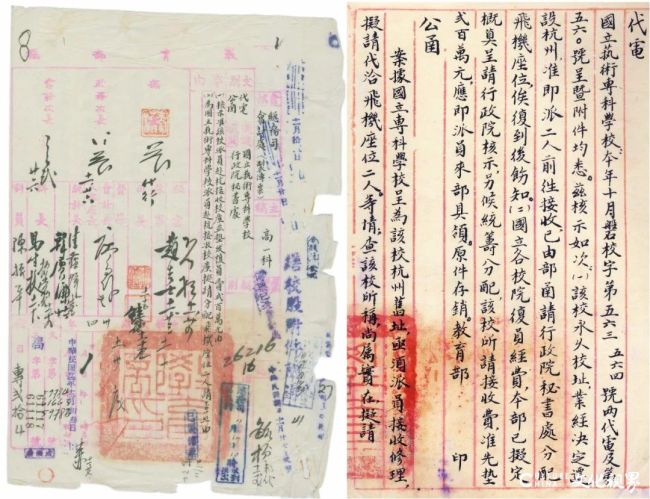

1940年6月25日,滕固校长致国立艺专毕业同学(浙江省档案馆藏)

滕固校长还寄语学校1940届毕业生:“有第一等人物,才产生得出第一等的作品,我从来不希望你们落入第二等。中外历史上第一等的艺术家不少,古人之所能者,今人应该也能,西洋人之所能者,我们又何尝不能,所谓‘有为者亦若是’,这是我们时时刻刻应当共勉的。”

1940年6月,国立艺专学生于昆明呈贡安江村宿舍前留影

1940年1月,学校又迁至呈贡县安江村。学校借村中五座祠堂庙宇为校舍,“一个庙为一个系”。当时,国画系在观音寺,西画系在大佛寺,雕塑系在土主庙,图案系在龙王庙,音乐系在后稷宫,玉皇阁作为办公地点,关圣宫是女生宿舍,而地藏寺是男生宿舍,现在是距今3200-2300年前的古滇国考古现场。

云南晋宁古城村遗址,图中建筑为地藏寺

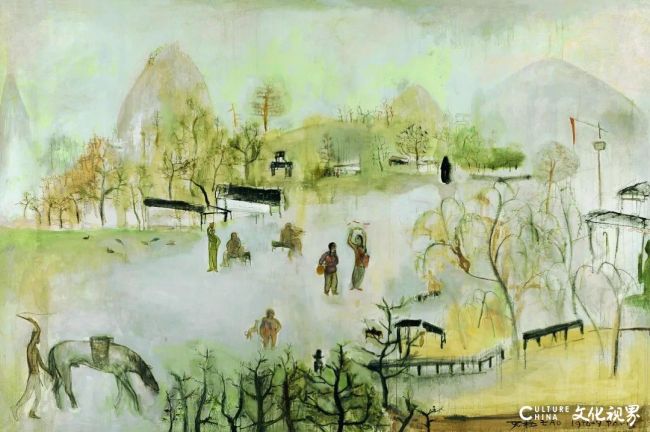

赵无极的西迁岁月充满波折,白天东躲西藏,躲避战火,晚上连夜赶路。他创作的《无题(葬礼)》表现了对第一个儿子1941年前后在西迁途中不幸夭折的悲怆记忆。

《无题(葬礼)》赵无极

布面油画

87.5×131cm

1949年

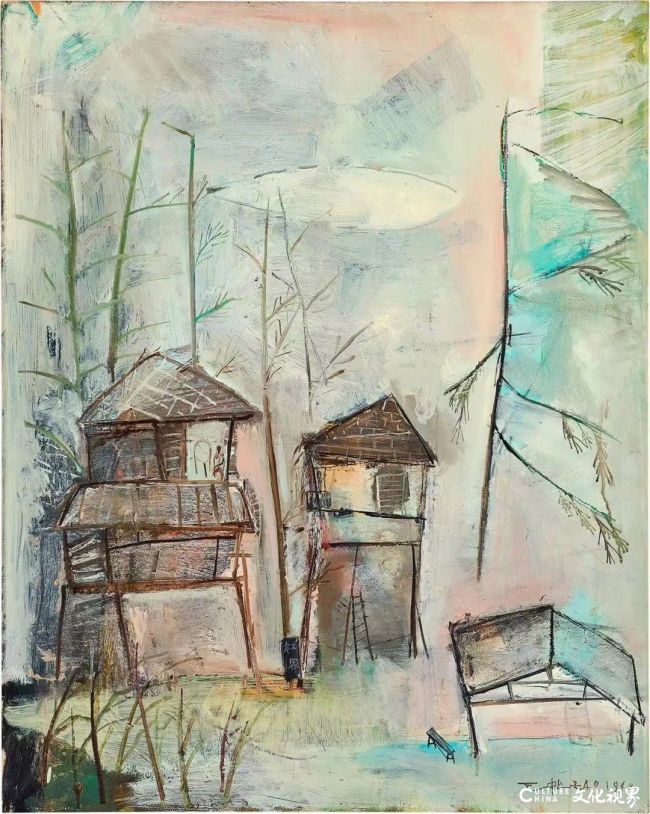

《无题(高脚屋)》,则是在重庆工作生活时,刻骨铭心的记忆。为什么画中的树干上有“林界”二字?当时赵无极作为林风眠先生助教,住在林先生隔壁,上课就在大棚中,由于缺少桌椅,大家是蹲着听课。在竹林中砍掉竹子自建竹屋,但第二年,从房子中长出了毛竹。

《无题(高脚屋)》赵无极

布面油画

81.2×65.2cm

1948年

吴大羽先生是我校第一任西画系主任,在上海给西迁途中的学生赵无极和谢景兰的信中谈道:

“不须责怪历史或环境不为天才以方便,宜各自珍其明眸的健存的。”勉励赵无极,“昏黑之际,谁能直看自然,直会人生,直视透入其自心,给以活现的挥发呢?”这对赵无极产生了一生的影响:“绘画是源自内心需要”。

在给学生吴冠中、朱德群的信中,吴大羽先生则写道:“作画作者品质第一,情绪既萌,画意随至,法逐意生,意须经磨砺中发旺,故作格之完成亦即手法之圆熟。”让青年学子可以在“浑沌里顿出光明”。

《浅绛山水图》潘天寿

纸本设色

107.9×109cm

1945年

潘天寿纪念馆藏

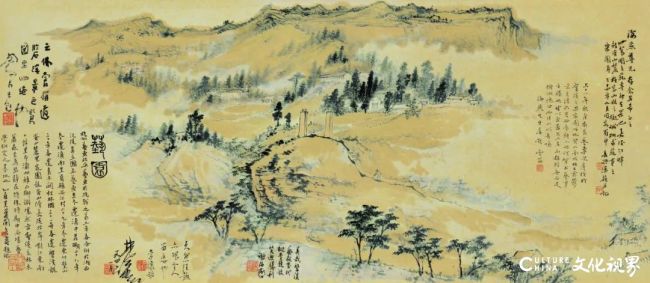

《磐溪艺苑图》潘韵

纸本设色

40x92cm

1945年

中国美术学院美术馆藏

1940年8月,国立艺专迁往重庆,在黑院墙中继续开展教学。潘天寿先生有感而发,创作“感时哀事”的作品。国画教师潘韵创作的《磐溪艺苑图》有林风眠、吕凤子、陈之佛、潘天寿四任校长的题跋,是对这段特殊时期的绘画铭记。

1940年,教育部西北艺术文物考察团团员合影,王子云(左二)为团长

1943年,常书鸿(中)、卢是(左)等人在敦煌莫高窟合影

在民族危亡之际,师生愈发加强了对民族文化遗产的深刻认识。王子云教授担任西北艺术文物考察团团长,带领艺术家抢救性地收集散布大西北的古代艺术文物资料。常书鸿与段文杰先后担任敦煌研究院院长,对于敦煌艺术的研究与保护做出了卓越贡献。

从1938年起,随校西迁的一批艺专学子陆续毅然奔赴延安。1942年,艺专校友胡一川、艾青、力群、王朝闻、罗工柳等参加延安文艺座谈会,现场聆听了毛泽东同志的讲话,创作出了一大批经典作品。

1942年5月,毛泽东同志、朱德同志和延安文艺座谈会代表合影,前排右一为力群,三排左二为罗工柳,后排右二为王朝闻

1945年,教育部下达国立艺专复员杭州的文件,并设杭州为该校永久校址

1946年暑假,国立艺专复员杭州,10月10日在西子湖畔正式复学上课,结束了九年离乱的生活。赵无极作品《舞》,便描绘了复员杭州后的欣喜与欢庆。

《舞》赵无极

布面油画

130×195cm

1948-1949年

抗战西迁的艰苦岁月对学院师生们而言,是“一次艺术人生的拉练”。国立艺专师生在生活的历练中,在痛苦的煎熬中,在苦难的征途中,始终不渝将艺术作为人生的志业。他们照亮了中国现代艺术史的天空,书写了中国美术教育史的辉煌篇章。

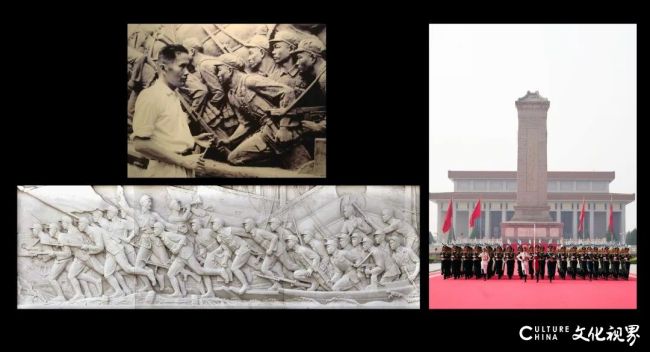

2018年,90周年校庆之际,雕塑与公共艺术学院在杨奇瑞教授的带领下,集体创作了《烽火艺程》群雕,向先师致敬!“烽火艺程”是一个世界艺术史上的卓绝篇章,一部中国艺术教育的播种机,一份中国艺术教育的宣言书。

《烽火艺程》群雕雕塑与公共艺术学院

三

9月3日,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京天安门广场隆重举行,当三军仪仗队从刘开渠先生领衔主创的人民英雄纪念碑浮雕前庄严出发,迈着铿锵步伐走过天安门,仿佛进行着一场跨越时空的对话。人民英雄纪念碑是由时任我院院长刘开渠作为雕塑组组长,与雕塑系师生投入长达数年创作的大型浮雕。

学校师生陆续创作出一批精品力作,成为重大创作的国家队,莫朴《入党宣誓》、黎冰鸿《南昌起义》、潘天寿《小龙湫下一角》,《江山万里图》《启航》《残日——1937.12·南京》《攻坚》等成为经典。

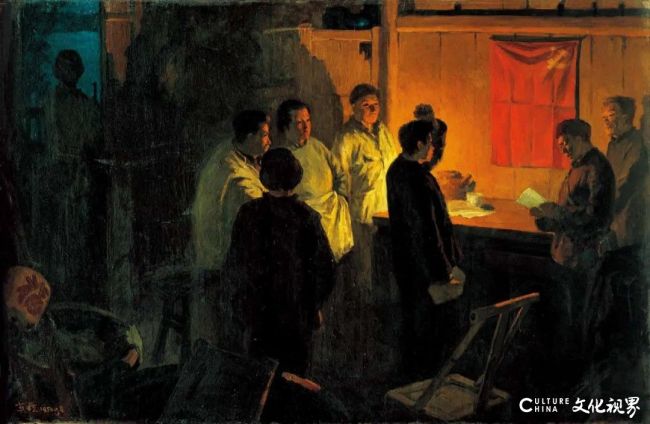

《入党宣誓》莫朴

布面油画

118x170cm

1950年

中国美术学院美术馆藏

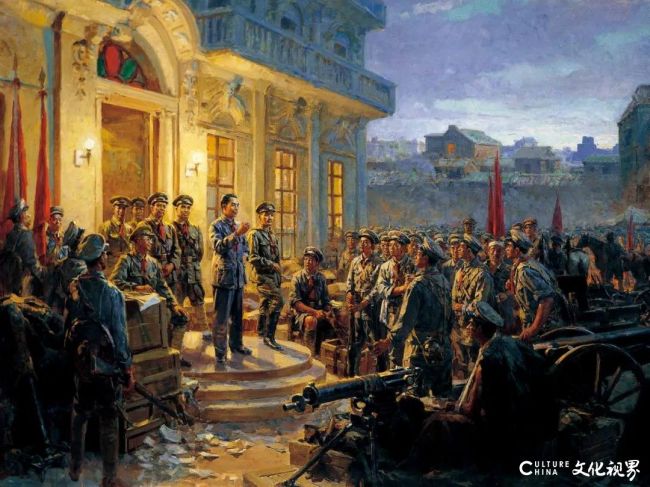

《南昌起义》黎冰鸿

布面油画

200×260cm

1959年

中国国家博物馆藏

《小龙湫下一角》潘天寿

纸本设色

107×108cm

1963年

潘天寿纪念馆藏

《白求恩》肖峰、宋韧

布面油画

134x156cm

1974年

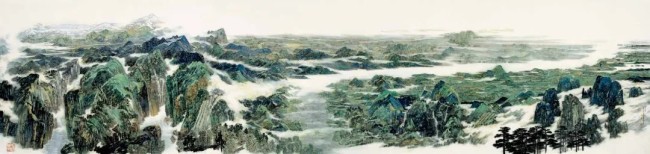

《江山万里图》(小稿)童中焘、卓鹤君、陈向迅

纸本设色

270×1150cm

1999年

中国美术学院美术馆藏

《启航》何红舟、黄发祥

布面油画

270×550cm

2009年

中国美术馆藏

《残日——一九三七年十二月·南京》许江、孙景刚、崔小冬、邬大勇

布面油画

360x900cm

2009年

中国美术馆藏

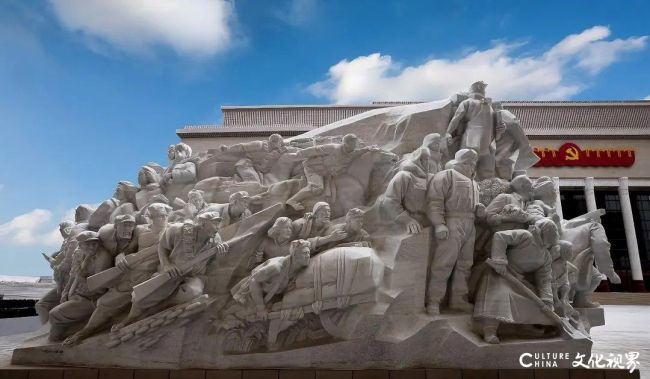

《攻坚》

1500×450×800cm

2021年

中国共产党历史展览馆户外大型主题雕塑

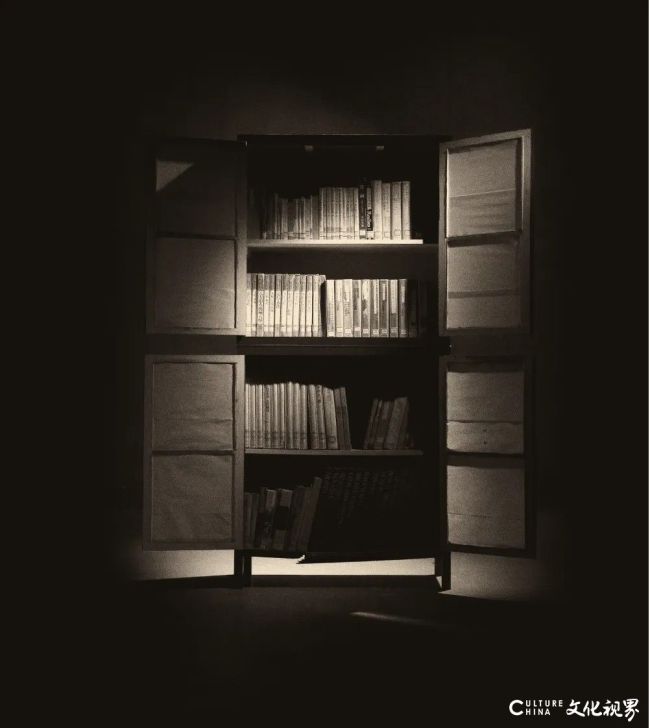

改革开放初的1979年,学校用原计划购车的9万元,购买了国外美术图书资料,并以展览的形式,一日一页,历时月余,为全校乃至全国的艺术青年们打开了全新的国际视野。

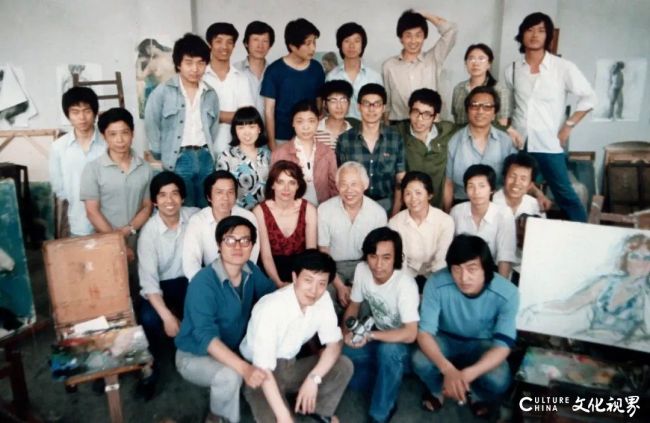

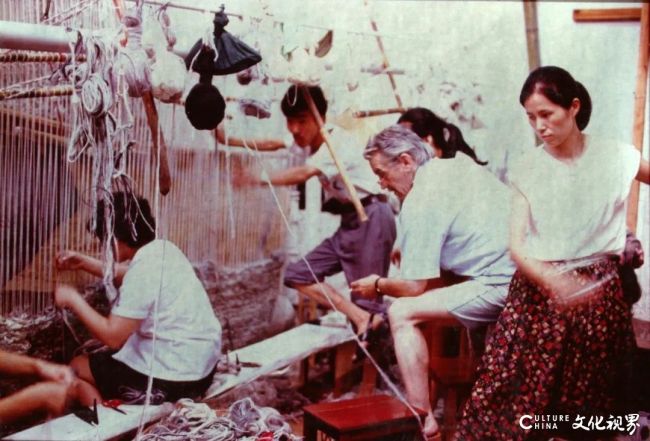

肖峰院长带领学校“改革创新”。1980年代,在肖院长的推动下,学校开展多元实验,涌现出赵无极绘画讲习班、万曼壁挂研究所、八五新潮美术运动等。之后又推动具象表现绘画、综合绘画的研究与教学。

1985年,赵无极绘画讲习班

“85新空间”画展

1986年,万曼壁挂研究所

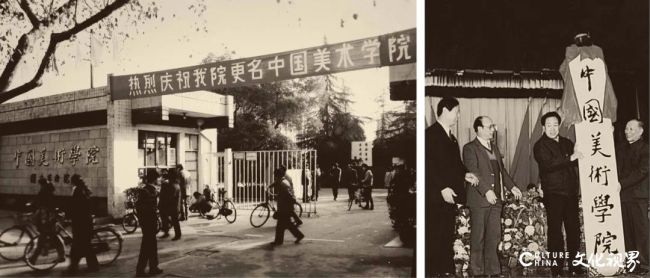

1993年,肖院长前瞻性地推动浙江美术学院正式更名为“中国美术学院”,在中国艺术教育格局中确立学校新方位。

1993年11月26日,“浙江美术学院”正式更名为“中国美术学院”

这段跨越近百年的精神接力,不仅勾勒出国美学脉的传承图谱,更彰显了一代代国美人“为艺术战”的使命担当。

四

20年前的2005年4月8日,习近平总书记在浙江工作时,到我校视察,并在象山校区8号楼的水岸边,亲手种下一棵象征坚韧不拔、艺术长青的杜英树。

2005年4月8日,习近平总书记在浙江工作时视察象山校区

在动画系教室中,习总书记明确指出:“作为国家动画教学研究基地,要进一步在人才培养上下功夫,并结合文化产业发展,整合研发力量,为浙江文化建设出力。”20年后,《黑神话:悟空》火爆全球,当年总书记播下的艺术种子已结出硕果。由学校主办的“黑神铸炼”——《黑神话:悟空》艺术展,追问的就是《黑神话:悟空》是如何被炼成的。在三个半月的展期内,展览吸引45万观众,全网阅读量6.5亿。游戏美术总监杨奇正是学校油画系学生,学校国画、雕塑、跨媒体、动画、游戏、电影等各专业师生也参与游戏创作。

2006年2月23日,习近平总书记在浙江工作时,主持省委常委会,专题研究支持中国美院建设世界一流大学

2006年2月23日,习近平总书记在浙江工作时主持召开省委常委会,专题研究学校发展,并提出“加快建设成为体现中国文化艺术研究和教学最高水平的世界一流美术学院”的殷切嘱托。

中国美术学院巨匠广场

现在,这座“中国最美大学校园”是普利兹克建筑奖得主王澍教授的代表作,是《纽约时报》评选的“二战以来全球最重要的25座建筑”,中国唯一。

新世纪以来,学校先后在许江院长、高世名院长的带领下,一方面倡导“全球本土双轮驱动,人文科技双向会通”,致力于培养“品学通、艺理通、古今通、中外通”的“四通”人才,另一方面倡导“到源头饮水,与伟大同行”。今日国美,已成为全世界规模最大、学科最齐整的美术学院,成为世界艺术版图中一支令人瞩目的力量。

江山留胜迹,我辈复登临。

在进入校门的迎新海报上,大家都看到了:“中国美术的先锋之旅,美术教育的核心现场,学院精神的时代宣言。”这是我们学校的三面旗帜,每句话头两个字组合起来,就是“中国-美术-学院”。

回望国美百年,是一条充满使命精神、创新精神、诗性精神的艺术之路。

艺术的“艺”在中国的甲骨文中,是一个半跪的人在种植禾苗,充满对本土的尊重和对艺术的敬畏与虔诚。在古希腊,艺术女神雅典娜,具有一双猫头鹰眼睛一样的明眸之眼——能穿透黑暗、看见光明。

我希望,藉由艺术,一种虔诚与智慧、创造与行动的人生,由此刻打开。

来到国美,你们将漫步在学科最完备、专业最丰富的艺术校园中,感受一院一品一世界,与经典会面、到源头饮水;

在“我—家—乡—他人—艺术家—艺术”的递进中,完成“国美作业”与艺术生活的转变,在毕业大展中呈现所学所得、所感所创。

耕耘在工作室与对帕加玛雕塑的写生研习中,打磨技艺,在实验室中劳作上手,探索未知;

陶醉在贡布里希、高居翰等捐赠的图书馆万卷古籍之间,读书养心,品读文明对话与智慧交融;

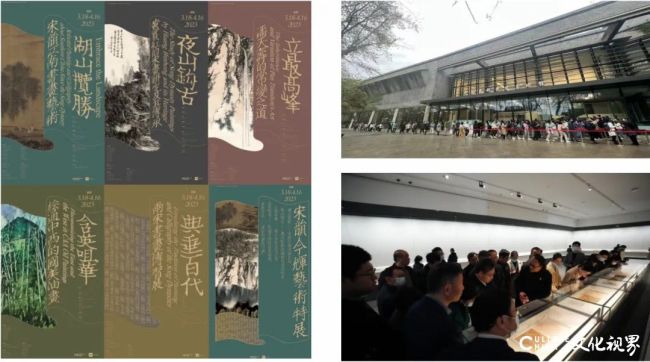

驻足在林风眠亲自创建的全国重点美术馆——中国美术学院美术馆群的学术展览中,感受历史与当代的共振;

行走在“以乡土为学院”的实践路上,深入社区、田野与城乡现场,触摸时代的真实脉搏;

拼搏在全国唯一的文化创意类大学科技园——中国美术学院国家大学科技园等创业孵化园中,充分利用中国设计智造大奖、AI中心、创新孵化行动等艺科融合平台,将创意转化为现实,勇敢开拓未来的可能。

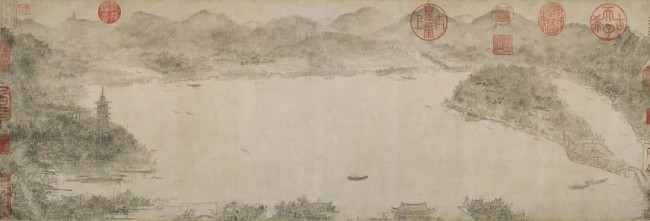

《西湖图》(南宋)李嵩

纸本设色手卷

27×80.7cm

上海博物馆藏

走出国美,你们将走进杭州这座历史文化名城与创新活力之城,行走在宋画实景之中,沉浸于四景山水中。在烟雨空濛间感悟自然与艺术的共生,在杭州的湖山胜境与人间烟火中,寻找艺术的灵感之源。

2023年,向达芬奇提案——上海科技艺术大展暨第七届国际跨媒体艺术节

四个多月前,云计算技术专家、之江实验室主任、阿里云创始人王坚院士陪着瑞士天文学家参观“黑神铸炼”——「黑神话:悟空」艺术展。当时我曾好奇,为何王坚院士会与天文学家同行?半个月后,之江实验室成功发射世界上第一颗太空计算卫星,我意识到:在艺术家和科学家身上,都带着那种贯通天地人我、心灵宇宙的大浪漫。6月24日,王坚在我校2025届毕业典礼中说,艺术的想象和科技的创新都是人类不可或缺之物,而“人工智能带来的深刻的变化,不仅是科学与艺术的结合,更可能出现‘艺术的科学家’和‘科学的艺术家’”。我也深有同感,艺术家与科学家,都代表着人类最宝贵的创造力,都通向人类最超越的精神、最高远的未来。

2024中国设计智造大奖颁奖盛典现场

我们倡导“艺科融合赋能新质生产力,汇通中西书写世界艺术史”。

目前,学校美术馆正在同时展出“山水行动”“大地之歌”“壁路薪传”三个展览;不久后,学校将持续举办“良渚论坛”项目——首届杭州艺术科技双年展、国际版画三年展、杭州纤维艺术三年展,浙江大学生电影季、两个AI、跨媒体艺术节、蒙太奇大展、中国油画学会30年、综合绘画30年等重要活动,还将邀请全球研究拉斐尔的权威、英国国家美术馆原馆长尼古拉斯•彭尼爵士,研究米开朗基罗的专家、大英博物馆版画与素描部主任雨果•查普曼,联合举办文艺复兴素描工作坊和研讨会。希望同学们不止是旁观者,而是亲历者、参与者。

你们自踏入这座校园开始,便拥有了国美基因,与学校共荣辱、同命运。更为特别的是,你们将在国美求学时光里,亲历国美百年华诞这一历史时刻。意味着你们的青春足迹将与学校的发展年轮相叠,你们的艺术追求将与国美的历史文脉交相辉映。

你们既是历史的继承者,也是未来的开创者。

你们要追问的是:

如何穿越艺术林中路,找到自己的“林中空地”?

如何超越日常经验,找到真正的“艺术问题”?

如何撰写一份献给自己人生志业的开题报告?

希望你们,在这片“人文山水、精神家园”中汲取养分,在“行健、居敬、会通、履远”的校训中磨炼品格。

希望你们,有发现问题的眼光,有付诸行动的方法,有突破困难的勇气。始终怀着敬畏之心耕耘生活,带着感恩之情回应时代。

希望你们,“海阔天空地想、脚踏实地地干”,打破自我设限,在不断实验、试错、重启中成长,在继承、融合、创新中超越,成为真正的“有创造力的人”,以艺术作为人生志业的确定性,来面对不确定性的世界。

谢谢大家!

余旭红

9月12日

(来源:中国美术学院)