山西昭馀古城历史悠久,始建于北魏太和年间,至明清时期达到鼎盛。

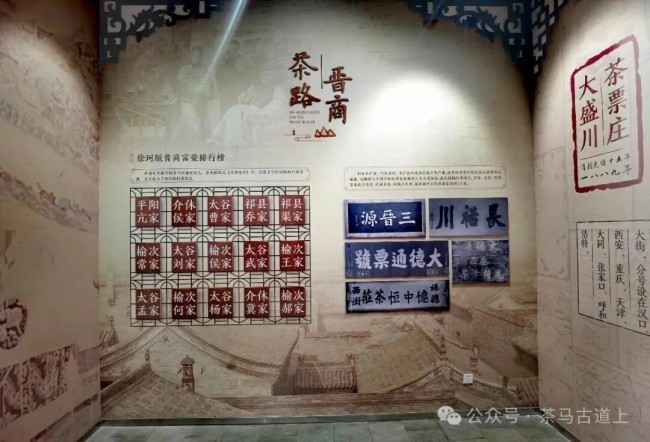

经地方政府多年保护性开发,昭馀古城已成为山西茶商文化旅游区,有“晋商文化博物馆”、“渠本翘故居”、“万里茶道博物馆”以及“山西茶文化体验馆”山西茶文化展示馆。其中,渠家大院和长裕川茶庄是国家级重点文物保护单位。

漫步在昭馀古城的石板路上,秋日的阳光斜斜地洒在渠家大院斑驳的砖墙上。来这里打卡的游客并不多,一座始建于清乾隆年间的老茶庄,门楣上“长裕川”三字已显斑驳,却仍透着一股倔强的气韵。推开厚重的木门,仿佛打开了一部晋商茶路的史诗。

长裕川茶庄的门楣依旧高悬,但细看之下,某些砖石上仍残留着刀劈斧凿的痕迹。

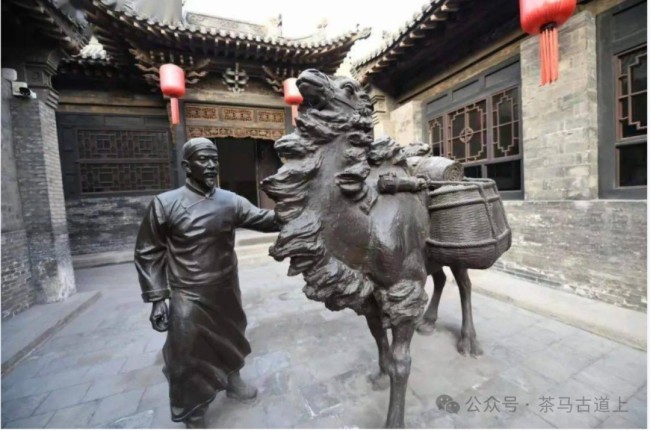

通过导游柔声细语的讲解,我们了解到:“乾隆年间,渠家先祖渠同海牵着骆驼,从祁县出发,踏上了漫漫茶路。那时的长裕川,不过是几间简陋的铺面。

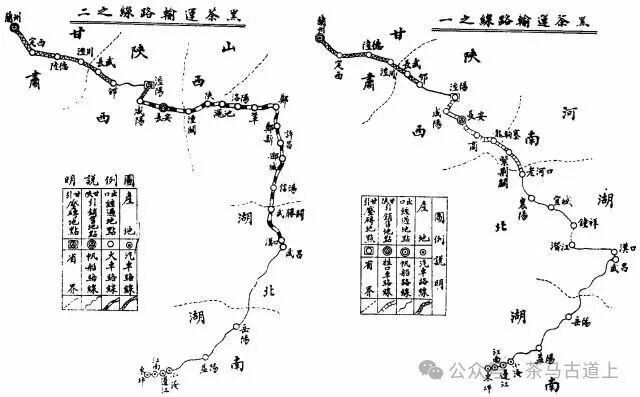

驼铃声声,载着福建武夷的茶叶,过黄河,穿太行,经杀虎口进入蒙古草原。”我在茶庄陈列的驼队模型前驻足,那些不到巴掌大的铜驼,曾经驮起了一个商业帝国的梦想。

导游告诉我们:“最盛时渠家养驼千余峰,每峰驮茶三百斤,一年运茶量逾百万斤。数字背后,是晋商‘以义制利’的商道精神。”

光绪末年,渠家第七代渠本翘执掌家业。在他故居的书房里,笔墨纸砚仍保持原样。这位进士出身的商人,在茶庄旁创办了祁县第一所新式学堂。

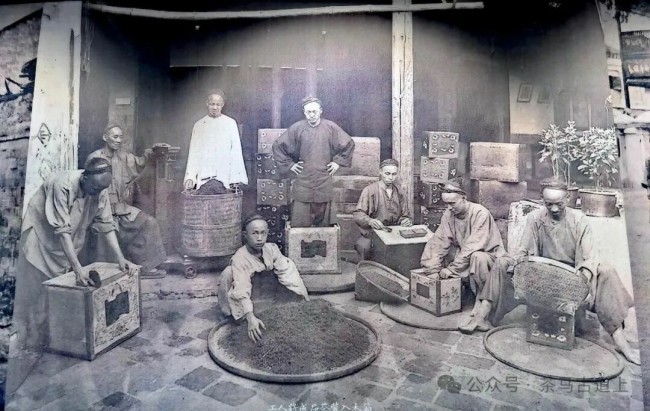

茶文化展厅里,我们见到他亲笔题写的‘茶通天下’匾额,笔力雄健。当时俄国商人大量采购茶叶,长裕川在恰克图设立分号,茶叶经张家口转运俄国。一张泛黄的老照片上,中俄商人站在砖茶堆前合影,砖茶上‘长裕川’三字清晰可见。

民国初年,铁路兴起,驼队渐废。在茶庄后院的驼棚遗址,石槽犹在,却再无骆驼饮水。渠家转而投资近代工业,但仍在归化城维持茶业。

万里茶道展厅里,播放着驼队老人的口述历史:“那时一走就是半年,夜里围着篝火喝茶取暖……”声音沙哑,带着岁月的回响。

据《祁县县志》记载,日军将茶庄后院改造成临时驻所,前院的茶仓则成了军需物资堆放点。渠家后人回忆,当时茶庄里的茶叶、账册、茶具被洗劫一空,许多珍贵的茶票、契约被焚毁。

在万里茶道博物馆里,陈列着一块被烧焦的茶砖,边缘仍能辨认出“长裕川”的印记。导游员说:“这是当年日军搜查时,渠家人偷偷藏在地窖里的,整理时才被发现。”

在渠本翘故居的展板上,记录着一段鲜为人知的历史:“渠家暗中与抗日游击队合作,利用残存的商队网络,为太行山区的八路军运送药品、盐和情报。茶叶,成了最好的掩护——日军不会想到,一包包普通的砖茶里,藏着救命的物资。”

抗战胜利,日军撤出祁县。长裕川茶庄虽幸存下来,但已元气大伤。茶路荒废,驼队散尽,曾经繁华的万里茶道,只剩下断壁残垣。

然而,晋商的坚韧并未被战火磨灭。新中国成立后,渠家后人重新整理茶庄,修复茶仓,并逐步恢复了部分茶叶贸易。

如今,在长裕川的展览室里,还能看到一张泛黄的老照片——1949年,渠家掌柜站在茶庄门口,身后是刚刚修葺好的门楼,他的眼神里,既有沧桑,也有希望。

参观结束后我们坐在茶庄天井的石凳上,阳光透过老槐树的枝叶斑驳洒落。茶庄服务员端来一盏祁县花茶,茶汤澄黄,香气氤氲。细看茶具,竟是仿当年驼队使用的便携式茶具。轻啜一口,仿佛尝到了时光的滋味。

这里的工作人员告诉我们:“1994年,‘祁县昭馀古城’被国务院批准为第三批国家历史文化名城。从那时起我们便倾尽全力打造这座文化底蕴深厚的古城,为腾空这个大院我们做了太多的工作实属不易,你可知道历史上许多大文豪王维、温庭钧、罗贯中都是我们昭馀人,这方面的发掘我们正在进行中。”

飞檐斗拱在夕阳中勾勒出沧桑的轮廓。这座茶庄见证了晋商“纵横欧亚九千里,称雄商界五百年的传奇”,记录了中国茶文化远播世界的历程。

茶马古道上的驼铃虽逝,但茶香永驻,那条用茶叶铺就的万里商道,永远铭刻在历史的味蕾上。

(文/马悦英,部分照片来自网络,文章为2024年秋季河北、山西自驾游纪实,来源:茶马古道上)