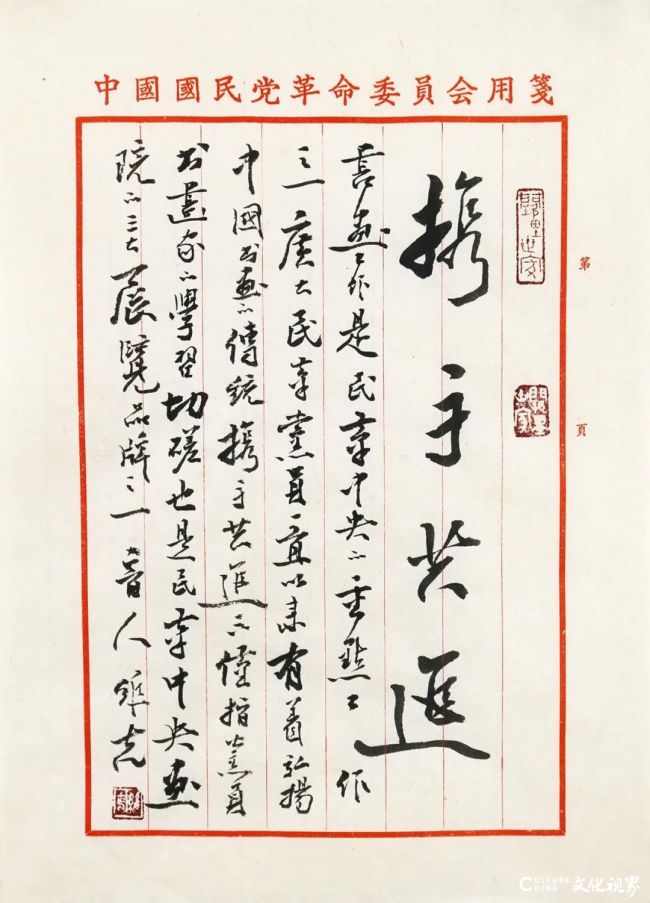

《携手共进》(手札)

再回头看看今人的“书家字”和“画家字”。

进入现代后,在便捷实用这个社会的优选前提下,钢笔铅笔圆珠笔等象征新文化的硬笔工具传入我国已近一个世纪。在今天,会写毛笔字的人越来越少了。可以说晚清以前的一些乡间无名秀才的信札、誊书稿,比当代所谓名书家的“墨宝”丝毫也不差。我在老家农村就见过一本残页的誊抄本,隽秀的小楷结体舒朗、用笔工整、行气流畅、无一错漏字,拥有者是一个不识字的庄稼人,他说是他祖爷爷的笔迹。就像西洋画的传入而产生了“中国画”的名词一样,硬笔字的普及使毛笔字在实用上消亡的同时也制造了“书法家”一词。但今天的书法家与以前的书家及不是书家的书家,从书写状态到书写效果等诸方面都已经不能同日而语了。

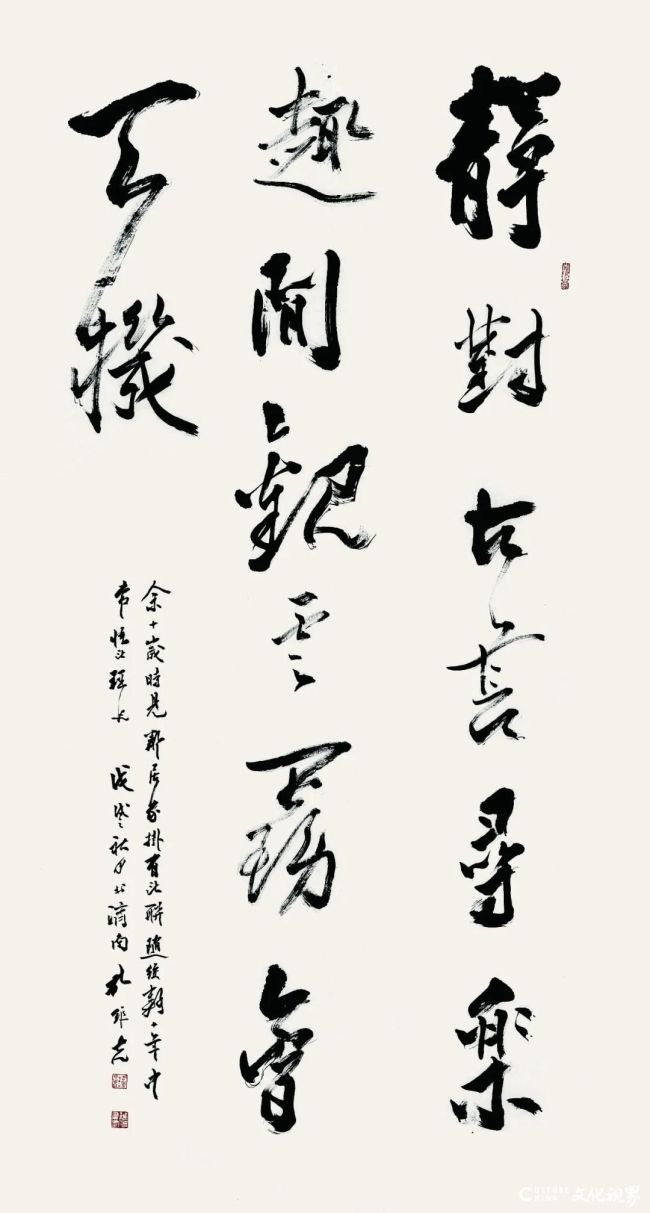

《古联摘录》(行书)

而画家字呢,其字也与上述“画家字”风马牛不相及了。尽管在社会上还常常听到有人在说“书画同源不分家”、“画家肯定是书家”、“画能画得好,字肯定写得也不赖”等等,但那仅是人们意识的惯性使然,或是在特定场合下故意以溢美之辞捧个人场罢了。事实是,在当今画坛,五四前受过私塾教育的老先生故去后,剩下的画家几乎很少有写好字的了。从画家作品上的题款来看,相对能做得较好的人情况往往是这样:因绘画的实践为其提供了形式美的眼光,他能将字在画面上的位置、大小、行气布置得较好,并且在笔法上能与本人的画面相协调,最起码不为作品失色。但多数人连这点也做不到,很不重视书法的修炼,往往画画得很不错,上面的题字却为其减了成色。从绘画本身来看,由于当代绘画特别注重大的形式感觉、强烈的色彩和整体的气氛效果,从而较少去关注笔情墨趣及线条的局部质量;另外,也因绘画逐渐疏离了文人气和文化性,常常很少在画上题诗写字,所以画家们往往不重视书法的训练。对于多数当代画家来说,不可能奢谈像古人那样去影响书坛,能为自己的作品落好下款就很不错了。当然凡事都有例外,譬如王镛,即是当今“画家字”影响书坛的一个特例。

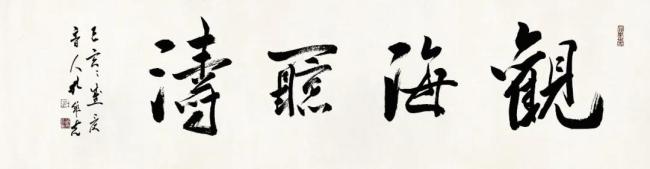

《观海听涛》(行书)