人可能真是由猿进化而来。想到这点,多少有些扫兴和沮丧。但和神话、宗教或文化上其他令人兴奋的说法相比,达尔文可能更靠谱一些。时至今日,人类起源或地外文明仍然是最能激发想象或科学探索的主题,有大量文学、影视作品、科学装置不断问世。人类的文明文化,是个不断自我封圣又打回原形的过程。有两派人——“淘气鬼”和“裱糊匠”,缠斗不已,不亦乐乎。

人是万物灵长、自然之子,是有限、卑微的动物,又是地球上唯一从无机界、有机界挣脱出来,建立自我意识、生发文明系统,极大地改变地球,又始终追问自我来处的物种。人在极度的自尊自卑间荡秋千,悲喜同奏,朝夕往复,情绪很不稳定。人类永远无法看清自己,已有的只是碎片,无法建构完整、细致、能充分解释和深度证实的经验图景,有多许广阔的不明区域难以窥测、涉足和理解,不安、好奇、冒险、艰辛劳作、醉生梦死、创造守护毁灭,难以自已。

据说从猿到人的过程,因为灾变,反复走出非洲,经历多次灭绝和复苏。最近一次,现代人类的直系祖先,漫过尼安德特人生活的区域,点亮古埃及、两河流域和地中海沿岸、南亚次大陆,沿欧亚草原带、东南亚海岸线,南下、北上,掀开红山文化和良渚文化面纱,最终在黄河中下游汇聚激荡、升级迭代,迸发华夏文明的巨澜,生成中心化的力量,涟漪般扩散回荡。

为什么是黄河中下游,后来居上、珠胎暗结,最早冲破蒙昧?是因为这个区域发生农业革命的温床足够大,地处东西南北力量的锋面,辽阔宽广,丰腴而多情,居中而受多,积健为雄,最早怀育出健硕早慧的宁馨儿,出现文字系统。人类今天的活动,从跨国公司、金融寡头,过渡到科技霸权,特别是数字霸权的时代,进入信息为王、数据为王的时代。这些信息、数据、算法、人工智能……是人类语言文字出现后的又一套语言系统,使机器有了“发言”的能力。这些芯片和程序,要说些什么呢?人类今天的力量,已然又到生存或毁灭的十字路口,这次不是自然灾变,是由人类活动的深化引起的。这些令人鼓舞或忧惧的技术和思想,加速抵进到临界点,基因技术、人工智能、新材料和新能源,量子科技、脑科学,信息、人文、社会制度和国际政治——人类在四面八方实现“凿空”的同时,又发现前路陷阱密布。

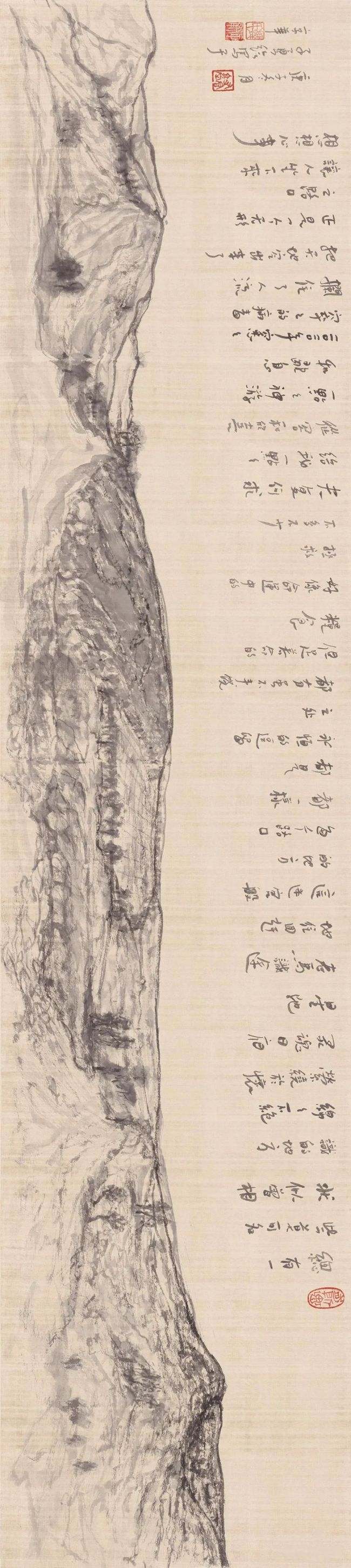

韩子勇 庚子 纸本水墨 33×133cm 2020年

“在山泉水清,出山泉水浊”。

猿和其他动物比,性情、样貌都显得稍微混浊、复杂了点,身份、来历可疑。好像它的原始性,被另外的什么感染过,被污染了,有着某种久远不明的堕落痕迹,被降格和罢黜,又暗怀复辟野心。“潜龙勿用”,只好手脚不分,多疑、扎堆地躲在雨林里,潜伏在强烈含混的欲望里。这些经久不息的欲望,像猛烈的睡眠,不知不觉从浑身覆盖的浓密的黑糊糊的体毛里,缓慢渗出来,和虱子、臭汗、体液、脓血混在一起,结出星星点点的意识碎屑。“见龙在田,天下文明”。日积月累,它再也无法伪装,只好从树上下来了,直立行走在稀树草原。

按普遍标准,人不算美,和鸟、马、鹿、鲸鱼等没法比。动物中最美的是马。马是力与美的典范,自由而忠诚,合群而独立。马眼一汪清泓,幽澈含羞,但又有想象不到的决绝和勇敢。马的性格敏感多情,如二八少女,信任就永远依恋,不信谁也甭想驯服——它择人呢,如士、君子和侠,不含奴性,不取悦人,但愿为知己者死。马综合了仁、义、礼、智、信,忠、贞、烈、勇、洁。它的四肢、脖颈、耳朵、鬃毛、尾巴,它各方面的比例结构、起承转合,分配衔接组合得恰到好处,干干净净,宛若天成。它的体量、质感、姿态、速度、起伏的曲线,站立、奔跑、交颈亲昵、昂首嘶鸣——多么美、多么激动人心呀!马不吃其他动物,更不吃同类,只吃草,这算不算稀世之德呢?如果马不吃草,草会不会有失落感?马把嘴伸进青草里,它长长的脸,刚好适合伸进草里。马吃草,草尖、野花一遍遍颤动着,抚摸马的嘴唇。马长长的脸,谦卑地轻轻伸到草丛里,怕扎坏了草和野花——马把嘴唇变成柔软的半月形状。想想野猪的嘴,一直哼哼着在土里乱拱。想想鸟儿又尖又长的喙,光是刺、扎、啄还不够,有的还带着凶狠的倒勾呢。想想大象的鼻子、河马的嘴,天哪!多么粗鲁、滑稽、不成样子。

有些动物也很棒。比如狮子、虎、豹、狼,奔跑捕猎时矫健敏捷,但猎物到手就狼吞虎咽、满面血污、争抢嚎叫。猫、狐狸之类,也是不错的。但要么小了点,要么过于妖娆和神秘了。它们背后还藏着什么,随时准备翻脸不认人。还有一些,显得过于原始、难看、凶残、蠢蠢欲动,是一些设计简陋、加工粗糙、尚未完成、有缺陷的零件儿,处在反复试验阶段,弥漫着失败和沮丧,天厌之,被随意散落一地。保持了原始的洁净和美、兼具力量和灵性的动物,就是马了。关键是马还不知道自己的非凡优点,不像有些动物,虚荣过了头,那些个多余而突出的漂亮,显得刻意而功利。马要是知道自己这么美,会骄傲成啥样子?马成为人类的朋友,是人的福气。说明人性中有一部分还有救,灵性未泯。

相比起来,人不算造得有多好。特别是直立行走以后,和袋鼠一样,总显得有些不对劲,手足无措。奇怪、下垂、无所事事、莫名其妙的双臂,显得尴尬、多余,两手空空,无着无落。画室里赤身裸体的模特儿,没有了衣服掩护,又不能自由活动,最是手足无措了。手没处放,总要装模作样摆个姿势才好,特别是要安排好双臂的动作,才显得正常些。尤其是男模特,躺着不成样,站着也傻,实在没办法,让他拄个棍吧。但光天化日、赤身裸体拄个棍,显得更奇怪,可怜无助,像个乞丐。西方多有油画家和女模特,孤男寡女、旷日持久、耳鬓厮磨、生情有染的。他们裸女画得好,是因为情。画家和女模特,灵肉相融,画家、模特和创作的关系,发生内部结构性变化。自然而然,作品有了情、有了魂、有了美,有生命流过的痕迹。

对动物的审美和评价,有强烈的主观性和意识形态特点,暗含人与动物的性质,与生产生活方式有关,与信仰、观念和习俗有关。不同人群、不同时代差异很大。同一人群、同一时代在代际、区域和个体间,差异也很大。多样而自我,有泾渭分明、激烈冲突的情况,也有模糊、含混、变通、重叠的过渡地带。标准强制、标准不一、标准混乱、没有标准的情况同时存在。吃喝拉撒、饮食男女、衣食住行,是本能使然,但也最文化,是变迁最烈的领域之一。动物、植物若有知,是不是也这样?能看到、感受到多层错动的人类态度?

韩子勇 洪蒙 纸本水墨 50×50cm 2020年

猿在树上,看到鸟。

鸟在地上吃食、树上安家、天上飞翔。鸟是天空的主人,无远弗届,自由高远不可及,孰不心向往之?常见乡野土狗,无聊之极追鸟逐雀。几次三番,每扑不获,于是停住,呆望且羡慕之。鸟除了其他猛禽或蛇,没有天敌。人也是鸟人,鸟的传人,是玄鸟、金乌、青鸟、鹰鹫、凤凰的传人。天命玄鸟,降而生商。古蜀的王,均以鸟名。羽衣霓裳,羽冠纶巾,中原人、越人、百越人曾以羽冠为美。尖帽塞克的尖帽一侧,插着羽毛。今天哈萨克姑娘的帽子上,也插一簇羽毛。西王母头上装饰,是用玉作出戴胜的样子。戴胜像凤凰一样,头上也有一撮向上散开的毛,像个王冠。印第安人、非洲土酋,也有类似的羽冠。回纥上表唐皇请改族名为“回鹘”,取“回旋轻捷如鹘”之义,鹘即猎隼。鹤鸣鹤舞,鹤姿飘飘,出落凡尘、长寿吉祥,为道家推崇,老百姓也喜欢。农家柜门画鹤,现在殡仪馆大厅壁画画鹤。人生而伴鹤,死而驾鹤西归。舞阳贾湖出土的骨笛,用鹤的腿骨做成,距今八九千年之久,是世上最早的吹奏乐器。能做吹管的材料多亦,为何是鹤骨?是鹤鸣鹤姿启发了人的音乐天赋?帕米尔高原无鹤而多鹰,高原上的塔吉克人,有“汉日天种”的族源传说,至今跳鹰舞、吹鹰笛,鹰笛由鹰的翅骨做成。

以树为家的猿,嫌自己待的地方还不够高,心心念念想着飞呢。什么人玩什么鸟。中国人自喻朱雀、凤凰、玄鸟,多彩、性温、有礼仪,和顺、合群而善鸣,餐风饮露喜食蔬果和籽实,偶食小虫。中国人也是多吃菜、吃谷麦、吃熟食,以木为屋、以木为箸、以木为书,和为贵、群为上,多神、泛神、敬天法祖,死了以木为棺。西方人多以鹰为徽记,黑白两色,二元对立、否定之否定。西人的鸟,是悬崖上的鹰鹫,虽也有以大树枯梢为窝的,但更多是在岩缝安家,以山风硬石为伴,寡言、独处、单飞,盘旋不已、鹰眼瞵瞵、虎视眈眈,挥翅如挥棒,喙爪如钩刃,自由、神勇、嗜血,喜食鸟类鸡兔羊狼等,也食猴和猿。闪米特人、苏美尔人、雅利安人、哥特人……以石为家,留下金字塔、巨石阵、雅典卫城、庞培古城、罗马万神殿……以羊皮为书、喝冰水、用刀叉、食腥食生、争勇斗狠、一神论、个人英雄主义。卡梅隆电影《阿凡达》,大树、巨鸟、奇花、飞瀑,可通灵、皆为神,生生不息、长生不老。殖民者的星舰来了,火、机器、恶意汹汹,烧毁可栖一族的通天巨树,真是好电影。

猿、蛇、鸟、果、虫,共居一树,以树为家,结成一体,形成群落。一棵棵枝杈相握、如伞如盖的树,是家、路、屏障,是大地的高处、植物的王,指向天,接着地、通向天。猿攀到树梢,看到天、太阳、月亮和星星。那些常在树梢呆坐的,是最初的巫、王、首领,被风雨雷电裹挟,内心激荡,闷着心事。天人合一,人还是太阳、月亮、星星的传人。天、太阳、月亮、星星,是更高处的主宰。“大哉乾元,万物资始”,云行雨施,光阴如织,掌握生死宿命。上古之世,人民少而木兽众。许多族群都有以树为母的树生传说,经历森林时期,有树居的集体无意识。有巢氏感于鸟窝之妙,构木为巢、集叶为衣。这个巢,是最早的宫室形制。燧人氏钻木取火,驱散蒙昧。《山海经》的扶桑、建木,在三星堆出土的青铜大树上得到印证。释迦牟尼在菩提树下觉悟。中国人对树有古老的感情,以树为神。今天那些生生不息于人烟之中的百年千年古树,常被游客系满红布条。

年近50后,所有植物中,我最喜树。尤其看见老树、野树、孤树,心头一热,似见亲人,好像起源性的古老基因,开始复活、发挥作用。千万年的冷灰,被时光微风吹散,忽见里面竟还有几粒火星。我最早的记忆,是跟着邻居老头到林带里捡柴火。还记得他背一捆干树枝在前面走的样子。榆树叶子亮而黏,用舌头舔舔是甜的,后来知道是虫子屎。很多叶子都有洞,一种叫“吊死鬼”的小虫,吐出一道道丝,悬下来,挂满树荫斑驳的小路。丝和虫不断荡过来,粘在头上、脸上,有点痒痒。路过一个小水渠时,水渠边有只死喜鹊,没有伤、没有血。我蹲下摸摸,蓬松羽毛里还有一丝余温。四五岁的时候,随一群孩子,懵懵懂懂,兴奋地围着吊死在沙枣树上的马医助疯跳喊叫:抓一把稻草!抓一把稻草!马医助脸上什么样子不记得了,只记得离地的腿悬荡着,像要飞的样子。再一次是上初中了,不知道为什么一个人就躺在林带里,树间洒落的光斑在脸上游动,眼皮里的血红红一片,忽然就想到:有我之前是什么样子?无我之后又怎样?生和死是什么?越想越害怕,越想越激动,不敢想又偏偏入迷,无结论就想尝试,好像突然发现天大的秘密,进入陌生、神秘而危险的体验。西域水少,树也少,只在条田、路边、水渠边有些林带。如果荒野中忽见一棵野树,或者没有条田、水渠、土路的地方,冒出一行歪七扭八的林带,就比较奇怪,忍不住要多看一会儿。在“五七干校”的时候,离家不远,就有一行奇怪的树。“五七干校”沿着路,只有长长一绺的房子。那林带在远处斜斜的一行,与这一绺的房子远远断开,不平行、不垂直、不相交,也无小路相连。当初种树的人是怎么想的?这格局风水,显着奇怪。我常会多看它几眼,说不上为什么,只是觉得这是多么奇怪的一行树呀。《水浒传》常有“猛恶林子”的说法和描写,这荒天野地、稀稀一行、有头无尾、少有人去的林带,就是我心中的“猛恶林子”。忽然终于就有一日,我看到有棵树的树干稍微粗些,好像有个人,背靠树,一动不动。我继续玩,快天黑了,那人还不动。我指给大人们看,大人恍悟过来,急急䠀着衰草,跑去验证。果然有人吊死在那里了。人这辈子,生也好,死也罢,总得找棵树。树不跑,人也走不远,真走远了,不是已成精,就是失了魂。记得在边城策划以《虹》为名的当代艺术展时,有人推荐一作品,是个从新疆出去的“北漂”,拟背一棵小树回家乡参展。人说他一直背着这棵树,转了好几年了,除了睡觉,人不离树。我不解其意,但记住了这个奇怪想法。人不能在一棵树上吊死,也不必在一棵树上活着,但总要有棵树,自己的树,但要扎下根,长成大树,又太难了。各类光陆怪离的梦境,除了突然出现的蛇,就是飞、无尽跌落、浸透心底的荒凉、挥之不去的鬼、失忆般彻底的陌生感和漫漫迷途。这些景象、印记,都是我的老朋友,如此熟稔,不请自来或随时召唤它们,每次醒来都有重生的庆幸。童年、少年时,它们是这样频繁地出现,形成双重时空,混淆错乱,真幻难分,有庄生梦蝶之感。那段时间,我成了“夜游神”,常常悄然夜出或被魇住。我不知道别人如何,飞行是我梦的主题之一。好像一段零乱、凝滞、难以进行的梦里,突然涌出飞的热望,羽化浮升,飞不高,似暗暗觉出高的危险,于是就控制在树梢之上,静观地上的人、房子、家园。

韩子勇 艮 纸本水墨 29×45cm 2021年

从树居到穴居,是一大步。山、浅山、丘岭、台地、 沟峁梁塬,多有天然洞穴。这样的地方,食物资源也较多样,可猎可牧,可采可耕。安全性好,可藏可出,可出可避,曲折有据。这样一些进出、过渡、转折的场景和台口,也如子宫,如玄牝之门,构成胚芽、发育、诞出的血地。从密林、浅山,稀树丘岭,到沿河台地、三角洲、冲积扇平原,这个诞降、怀育和日益打开的臂弯,引发居落、复杂社会和大规模农业革命,是早期文明有迹可寻的路径模式。地平线上,山之物象和视知觉,引发连绵不断的暗示、想象和精神,在诸文明是如此普遍。仁者乐山,神山圣域,神的居所,也是人的祖地。在华夏,山是擎天之柱,天地之中,帝之下都,绝天地通。中国创世诸神出自昆仑,共工怒触不周山,天倾地斜。天如圆盖,地似棋盘。“天似穹庐,笼盖四野”。“昆仑”“穹隆”“苍穹”的原始形意,即是头顶那个周而不殆、旋转不已的神秘主宰力量——天。“昆仑”的地望,具体所指云笼雾罩,神龙见首不见尾。天地玄黄,宇宙洪荒,昆仑最初在黄河中下游,在黄河冲出第二级地阶、文明登场亮相的区域。随着文明壮大、辐射、扩展,特别是秦的大一统和汉武帝据有河西走廊、张骞凿空西域,“昆仑”名讳,也从中岳嵩山一路向西,变为祁连、天山、葱岭。“登昆仑兮食玉英”。天命所及,域内的尺度的想象撑到极致。中华文明一开始,即是一个大尺度、大结构、大场域,神完气足,体量恢弘。远在丝绸之路开通前,就有连接葱岭、于阗的玉石之路,妇好墓出土玉器的玉质,大量来自昆仑玉。神出昆冈、玉出昆冈、河出昆冈,昆仑绝域变成精神至高点。在昭苏草原,第一次看见汗腾格里峰,就永怀难忘。天山颤动不已的锯齿折线,犹如一部绵延跌宕的旋律,到此处,先抑后扬,突然一跃而起,形成陡峭锥体的高潮,晶莹锐利,直插云霄。多少无所畏惧、纵横亚欧的游牧部众,一见此山,匍匐在地,呢喃不已。在帕米尔,公路转过一个急弯,好像天宇转动,冰山之父慕士塔格,满面冰霜,喷出凛冽寒气,扑面而来,这是又一个众山之上、兀立世界屋脊的完美锥体。它比汗腾格里更缓一些,沿峰顶向下,有三条扩展的裂隙。冰雪山体的这三道纵向断岩,描出显著的阴影,好像悲戚威严的剺面,又如三条阳爻,卜天问地。冈仁波齐是四壁对称的锥体,坚固伟岸,和慕士塔格的三条纵向断裂不同,冈仁波齐是在基座上平垒三条横向岩层,又被一条纵向裂隙果断断开,构成三条阴爻。南迦巴瓦峰、梅里雪山也都是著名的锥体,博格达峰是梯形的碑体,石峁、陶寺、王屋山、嵩山、泰山、华山、武当山、衡山、恒山……这些高处,这些伟大的山岳、高台,这些观天象、立圭表、封禅诏告的地方,就是求中建极、太初有言,形成文明最初的地方。

华夏主要是亲陆的文明,与地中海沿岸、两河流域、埃及、南亚、北欧等,多多少少的亲海性稍有不同。中国较少海神、海里的神话、与海相关的英雄史诗和观念传统,只在蓬莱、东瀛散布些仙话。仙话与神话比,是闲话和絮语,亲切闲聊和八卦,差着一个量级。海上丝绸之路兴起,终于诞出妈祖崇拜。总体上,中国人是标准的“山人”,是有“靠山”的人。如果没有山,远离了山,那就造一个,在自家庭院里精心布构些假山石,作为山水的纪念。中国庭院的亭台楼阁、轩榭廊舫、山石林泉、花树盆景,把山水带回家里,是最早、最悠久的大型装置艺术。展望的不锈铜假山石作品,一经推出,大受欢迎,是借传统灵光而乍现,有了陌生又熟稔的质感和锐度。中国人基础性的文化心理结构,如磁石不移,野火又生,总会反复萌生出来,不断衍化流变。山水即天下,中国人发展出山水画、花鸟画,表现出深沉的文化眷恋和心理模式。中国的山水画,是文化观念的山水、心灵生活的山水,和西方建立在观察、透视、形态上,相对客观的自然概念、风景概念有所不同。中国的山水在心中,从心里长出来。山水是中国人的家,中国人的家在山水里,不是什么外在的、客观的、二元的对应物。自孔子始,中国人多向后看,是几千年的后喻文化,近代后方有改观。中国的山水画,是“失乐园”的表征,有盛大不息的往昔情结,是心灵的溯源、神游和怀念,是去一个生命流逝、无从涉渡的地方。因此,画面不是迎面的对视、冲过来、逼向你,不是强调、突出、夸张,它背对你,影影绰绰,反复地、幽微地、草蛇灰线地,在前面走走停停,叫魂般一路引导你、等着你,这一路千山万水、重峦叠嶂如此曲折漫长、悠远空寂。想想看,家不会动,不能动,到处乱搬还是家吗?它有根呢,它能自己跑过来、抱住你吗?家都是越来越远,远到你再也回不去了,只能魂伤神游,无限怅往。有些地方,你从没有去过,但一见之下就有家的感觉。山水画即是这样,让你想进去,成为它的一部分。有时那画面无比荒寒寂寥,了无生机的样子,带着荒凉苦涩的气息,但一见之下,竟有家的温热、祖先的气息,知道自己原是从这里走出来,再繁华的人世,都是暂住、借住的,都是过客、羁旅、漂泊者。“夫天地者万物之逆旅,光阴者百代之过客,浮生若梦,为欢几何”。人都是出门在外走一遭,少小离家,早晚还是要回到家里的。我做梦,梦境中最凄凉的景象,是忽然不知在什么地方,四下无人,光线昏昧,怎么也记不起家在哪里、找不到路,那种迷途感、陌生感,常使我梦中惊醒、泪流满面。能梦到生活过的地方,是多么幸福。我的经验是,到一个新地方生活,得十年的时间,这地方才可能出现在梦里。如果它出现在梦里了,即是魂念留歇处,即是扎下了根。

韩子勇 西域 纸本水墨 29×45cm 2021年

人是天然的地域主义者。生命经验堆放何处,在何处即是中心。家、出生、成长的地方,即是中心,最初的中心。一人、一家、一群、一族、一国,这经验合成一处、代代相承相增,堆垒出沸反盈海的巨大心念,这最为久早、最为稠密集中的核心区域,构成族群中心、社会中心、文明中心,成为边缘、外围的向往之地。一人、一族、一国家、一文明,有根也有翅,有真身亦有分身,有主念也有分念,就这样立足、成长和扩展。班超说:“臣不敢望酒泉郡,但愿生入玉门关”。十六七岁那年,我第一次回汝南老家。县城有个无影塔(悟颖塔),相传冬至正午塔无影,是个国保级文物。在一个天中园里还有个“天中山”,也就是个小土丘,立着颜真卿手书“天中山”石碑。“禹分九州,豫为九州之中,汝又为豫州之中,故曰天中”。这个天中山,只有十几米高,是世上最小的山,据传完全是在平地上堆出来的,是置圭测影之台,从春秋战国就有了,每年还会封些土,肯定还有个什么久远相传的仪式。泉未涸,弱流滴濡,残魂未销尽。我在山上,全没有小天下的豪气,只想躬身给它加捧土,抵消一点岁月风化。此类行为和物象,像个源远流长的行为艺术或艺术装置。中国关于“天下”的想象,即是“海内”,四海之内。“海内存知己,天涯若比邻。”四海之内皆兄弟。易经据说是先有“连山”,“连山”以艮卦始。应是茹毛饮血、砸制石器,狩猎、采集和使用火的“洞穴人”阶段的观念。后有“归藏”,以坤卦始,厚德载物,蓬勃而收敛,应该是新石器阶段,开始向台地、平原、定居发展,植物、动物得以驯化,农耕大周期的循环生产的观念确立,聚落扩大,人烟稠密,制陶冶铜,储存食物,生活稳定,社会组织复杂化阶段的观念。最后是周易,周易以乾卦始,地上江山一统,有了更多仰观天文、究天人之际的时间。于是,天人合一,天道落定,天命不凡。艺术家是经验主义者。那些宏大瑰丽的作品上,生满了经验的细芽。蔡国强的火药作品,只能是他那一代人的感受。现在的小孩子,生在禁燃鞭炮的城里,就是乡村,小孩也少有放炮的兴趣了。他们没有未等硝烟散尽、在一地碎红纸屑里找寻哑炮的经历。火药是中国人的发明。爆竹声声除旧岁,在循环和宿命的渊面,那一串清脆短促的冲击,荡漾着挣脱的激动。当代艺术总在阐释实际上脱胎于西方的国际化,表面好像很普世的样子,但真正成功的案例,多是和传统、地域、经验有深入的联系。

法国哲学家笛卡尔有句在中国流传很广的名言——“我思故我在”。最早的中国之思是什么?我以为是《易经》。“易”这个字,上“日”下“月”,是日月合体、阴阳合体,本身即是交往、交流、交融的意思。《易经》是阐述天地人世万象变化的经典,上古之人游目骋怀,仰观天文、俯察地理,细览品类之盛;近取诸身、远取诸物,究天人之际,通古今之变,以图像、文字总结、演绎的上古之思,是中国古代思想的第一缕曙光,也是中国观念的最早范式。它塑造了中国人的思维方式,体现中国人最初的价值选择。《易经》是一本讲交流、变化、发展的书,它把宇宙、天地人看成一个整体,“孤阴不长、独阳不生”,要生长发展,必须相亲相激。四十多年来中国的现代化举世瞩目,关键的一招是改革开放,与世界的交流、交往、交融。全球化是人类大势,但不会一帆风顺,目下逆风不止,但也从来没有像今天这样相依为命。也因此,习近平总书记提出“文明互鉴”和“人类命运共同体”的倡议。

中国还有一本比《易经》稍晚但影响更大的书,就是儒家学说的首创者孔子的《论语》,这本书的重点是关于仁、和合、中庸的思想观念。这和“孤阴不长、独阳不生”“相生相克”的整体观是一致的。可以看到,中国最早的思想,和今天中国的主张,是一以贯之、一脉相承的。《易经》讲交流变化,有一个重要的价值选择和自我设计,就是在双方、多方、全方位的交流关系中,作为己方“我”应该处在什么位置、遵守什么原则、采取什么行动?老子说:“上善若水”,就是以水为师,水是生命之源,最体现交流交往交融的自然物象。中国人从水的柔弱、活泼、包容、浩大,处其下、乘其势的物性中,看到弱德之美。老子说:“知其雄,守其雌,为天下溪。”这样的思想,滋养出中国人爱好和平、谦逊好学、平等待人的品格。新冠疫情席卷全球,人类活动按下暂停键,但忧思如无声惊雷,从没有像现在这样渴望交流、分享智慧、彼此抚慰与鼓励。霸权必败,弱会胜强,这需要时间,但阴阳交替不会停止,百年变局必将带来人类文明和思想的大冲决、大激荡,汇阴阳、促交流、启生机,形成新结构。

《易经》的思想、老庄思想,对中国传统艺术影响最深。音乐作为艺术中最直接又最抽象的艺术样式,在中国人对文学、音乐、绘画、戏曲、社会交往、人格理想的理解里,有许多有趣的地方。比如道家认为“大音希声”“无声胜有声”。在许多中国的古典名曲中,乐曲高潮点不在繁管急弦的强烈激昂的乐段里,而可能是在乐曲中瞬间的停顿、逗留的地方,所谓“引而不发,跃如也”。那些旷古之音,从琴、埙、钟、磬、笛、箫、鼓之类乐器中流出,天籁地籁人籁,相合相应,相困相激,我们听到,就觉得是祖先的声音,“有物混成,先天地生,寂兮寥兮”,天地、道、人,日月星辰、山山水水,融在一起了,悠远神秘,漫无际涯。中国画也如此,不是画家用肉眼看,不是从一个焦点扩展而出的视线,是以道的精神,用心看、用天眼看,四面八方、前后左右,是复数、是散射,有大量省略和留白,白也是画、是色、是有,也参与营造和组织,阴阳贯通,虚实相应,共同呈现心象变幻。

人文领域、人文科学,难有“唯一不二”、一律、绝对的。天鹅尚有黑天鹅,人类更是一人一样。文明、民族、社会,这些难以更改、无法置换、一次性通过的长期历史的复杂产物,更是形形色色。今天的中国,是五千年文明的发展延续的结果,历经劫难、千锤百炼,每次的升级升华,从另一面看,又都是历劫后的结果,是神魂欲裂、神躯破碎、神血淋漓的惨烈过程,如凤凰涅槃、集枝自焚、欲火重生,突破大限,推陈出新,其羽更丰,其音更清,其神更髓。没有春秋战国何来秦汉,没有魏晋南北朝何来隋唐,没有近代两千年未有之变局,何来新中国……这是大文明稀有之象,青春永驻的稀有之法。在大时光的内部,似乎深藏着一口文明的坩埚,那些真正的智慧原创,经历罡风嘶鸣、外力摧打,以为要碎为齑粉、风流云散了,但结果却另有清水焠锋,使那些伟大久远的心念更为精粹纯厚、浑然一体了。许多一时间轰然倒地,看上去万劫不复的典范,云烟消散后,重返神州。(韩子勇 2022年11月)

(来源:燃犀下照)

艺术家简介

韩子勇,作家、诗人、文学评论家,曾获第二届鲁迅文学奖,原中国艺术研究院院长、党委书记,中国工艺美术馆馆长。出版文学评论、文艺研究、散文随笔等20余种专著或文集,被译成英文、阿拉伯文、维吾尔文等文字。2019年出版诗集《博格达》,收录诗人从20世纪80年代到现在的部分诗作。