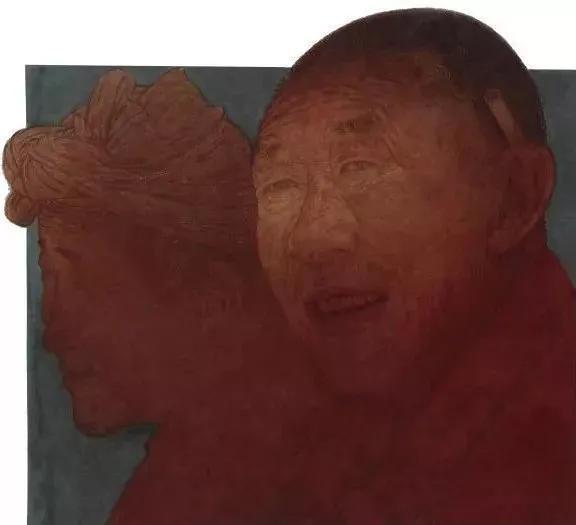

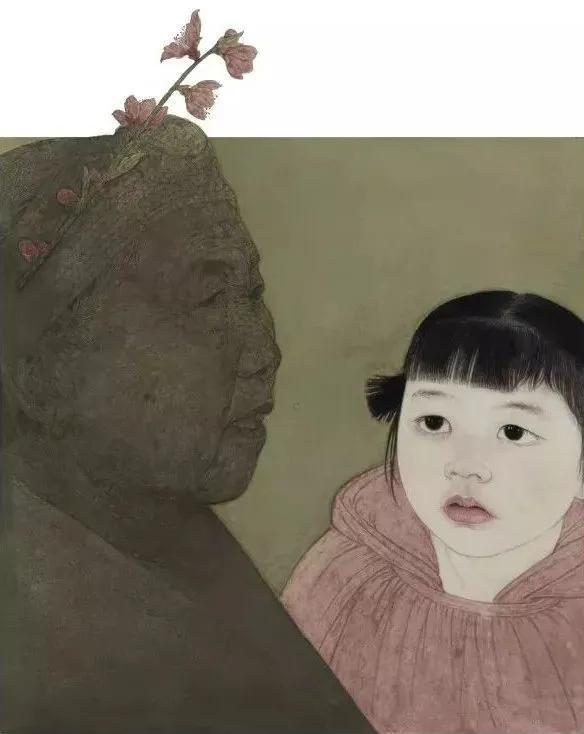

在绘画中,“构图”指的是画面的结构。唐秀玲在其《中国画创作与构图研究》一书中提到中国画构图的三要素,即边框、位置、骨架。三者相辅相成,相互制约,产生不同的美感。李传真作品构图最大的特点就在于边框形式的创新,边框的形式、大小、位置等都会使画面产生不同的视觉效果,可见边框的在构图中的重要性。和传统绘画图式中的边框不同,李传真采取了大胆的尝试,将画面的内容跳脱出边框的束縛,在冲破传统边框形式的同时努力寻找与之和谐的平衡点。作品《婆媳》、《暖阳》、《老伴》、《放学路上》、《沐浴春光里》、《桃花依旧开》中李传真将画面人物或者物体有意识地脱离边框的限制,画面更加生动活泼,有令人耳目一新的视觉感受。边框形式的探索和突破,不仅是对中国传统绘画图式的发展和再创造,也是对中国工笔人物画新语言新形式的挖掘和探索。

三、造型特点

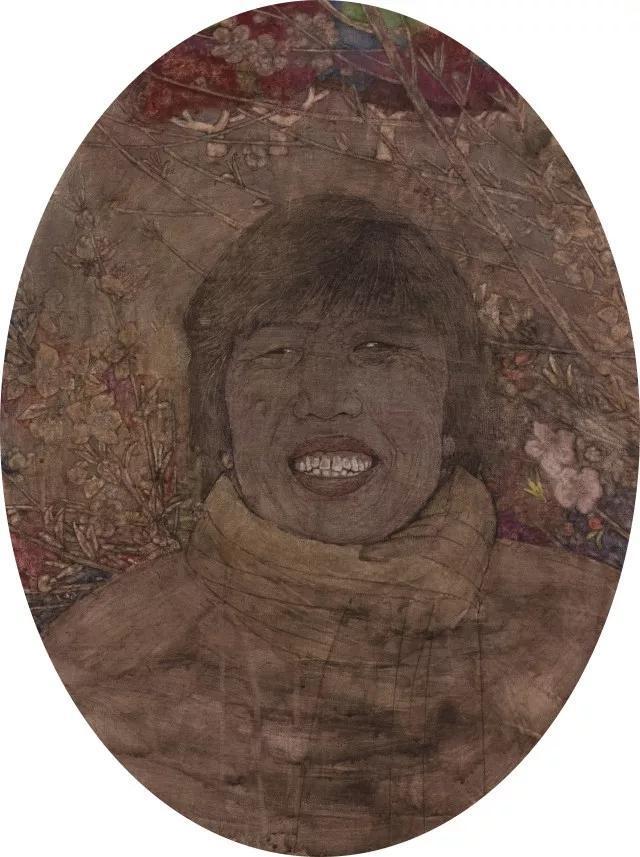

纵观中国古代绘画史,从唐五代至宋元明清之后的工笔人物画,风格形式上变化极小,一直停滞不前。其最大的原因就是缺乏主体意识,一味效仿前人,导致了形的固有化和概念化。工笔人物画未能得到发展,最终走向衰退。对中国传统人物画,徐悲鸿先生就曾提出:"自明清以来,几无进取,且缺点甚多。""如画衣服难分春夏,开脸一边一样,鼻旁只加一笔,童子一笑就老,少艾攒眉即丑等,岂能为后世法度。"李传真在西方绘画思想的影响下,吸收了西方绘画中的解剖学、透视学、光学等学科,再加以现实主义的表现手法,让写实人物画更加真实直观地呈现。李传真认为,塑造形象的能力是画家的职业基础,首先应该是形,而画家所想表达的情感和运用的绘画语言等都应该是依附在造型这一基础上的,形是神的基础。现实主义题材的绘画对细节的描绘追求极高,要求画家具有造型的准确性,只有把握好了形,方可达到"以形写神""形神兼备"的完美高度。李传真的工笔人物画,人物造型厚重敦实,细节刻画深入,严谨又不失松动。当代画家应发挥自身的的主观能动性,发散个性和自由的思想,创造出能够体现个人风格特征的造型表达手法,切勿陷入现实主义的如实描绘。

四、表现手法

为了更好地获得艺术作品的震撼力,寻找与创作题材相适应的表现手法是至关重要的。李传真现实主义题材创作里的人物形象严谨敦实,决定了她采用质朴淳厚的表现手法。如果说造型是创造,那么线就是语言。与中国传统绘画的线不一样,李传真作品中那些看似与造型结构上浑然天成的线条并不是直接勾勒出的,而是由色和墨相融地挤压而成。用含色或含墨之笔,色墨相结合,反复积色积墨,层层渲染,所得线条和色彩浑然一体,密不可分。她的线条冲破了传统线条的单薄感,丰富且有厚度,并把这一艺术表现方法运用于她的作品中,达到了很好的视觉效果,开创了新的线形样式,也是近现代工笔人物画中又一个巨大的革新与突破。传统的工笔人物画都是色笔赋彩,水笔晕染,画面柔和细腻,完全不见笔触。为了更真实的描绘人物形象,使画面更加丰富厚重,李传真进行了反向思考,在保留笔触的同时注重了笔触与笔触之间的间隙,颜色和墨色的互相交错,看上去表面自由随意实则充满着作者精心的布局。李传真工笔人物画的"写意性",使得她的画面更加灵动活泼,既有工笔画严谨精致的造型,又有写意画直抒胸臆的表达,对当下工笔人物画的创新和发展有积极的借鉴意义和巨大的启示作用。

“笔墨当随时代”,近现代工笔人物画家在吸收西方绘画的同时,不断尝试探索新的绘画语言,呈现出百花齐放的景观。李传真在保留中国传统绘画语言的同时,融入了自身的见解,“以古人之规矩,开自己之生面”,大胆进行创新,尝试各种与自身画面题材所适应的表现手法,打破工笔画与写意画的界限,很好地发展了工笔画的“写意性”表达。“为朴素传真”,她的作品不仅有生命的质感,更有时间的分量,带给我们温暖和感动,为我们这个时代传递了最真诚朴素的声音。(姚芳兰)