青春期简单而美好的岁月,陈坚依然记忆尤新,“我清晰地记得,我当时在北海船厂,十六七岁的时候,每礼拜天就带一个饼子、一份疙瘩头咸菜、一个军壶,带着水彩颜料和画板骑自行车就到三棵树去。那个地方是画家聚会的地方,也是练训练色彩的地方,训练构图、表达美丽的地方。那个氛围极美,环境也极美,所以大家在一起那个劲也很足。我们七八个人经常聚在一起,大家就聊说咱们成立个太阳社吧。就在台东文化馆,每个礼拜六把自己创作的草图拿出来,然后大家一起提意见,那会的那个态度,特别有神圣感、仪式感。每次说8点就是8点,我当时住在辛家庄,到这个地方骑自行车接近一个小时,一说说到12点,半夜再骑自行车回去。那个劲也是青春萌动的一个劲头。”

也就是因为有股劲,陈坚后来前往北京深造,走过千山万水,走过大半个地球,功成名就之后的陈坚却仿佛依然是那个从这里出发的少年。每次回到青岛,他心中所念所想,所作所为全部都是艺术。

对于自己热爱的这片故土,陈坚始终有着剪不断的情愫,“艺术就是眼睛,是这座城市的河流,一个城市要没有河流的话,它不清澈,它没有趣味,它也没有生命的那种力量。水是生命之源,这个城市里边流淌的东西,能够来记录留下的东西永远是艺术。”

对于自己热爱的这片故土,陈坚始终有着剪不断的情愫,“艺术就是眼睛,是这座城市的河流,一个城市要没有河流的话,它不清澈,它没有趣味,它也没有生命的那种力量。水是生命之源,这个城市里边流淌的东西,能够来记录留下的东西永远是艺术。”

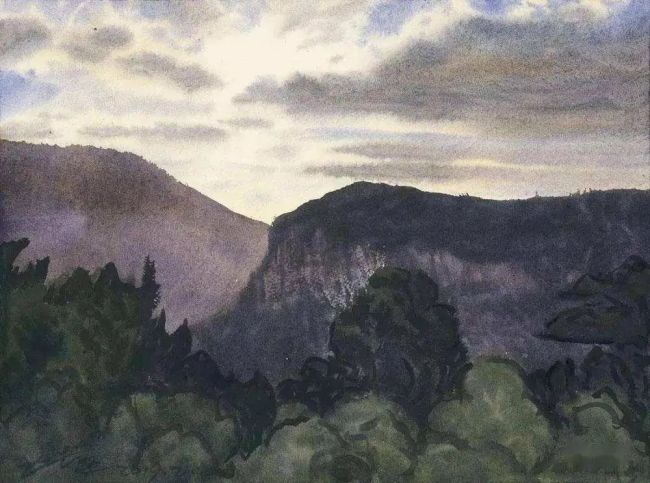

“我经常在崂山里面画画,对崂山很有情感,疫情那年我就萌生了一个创作崂山百部图的构想。开始觉得很棒,也很漂亮,后来越深入越发现崂山里面也有苦涩的东西,也有它喜怒哀乐的东西,它不仅有秀美还有险峻,甚至还有让你恐惧的东西,突然我就静下来了。我仔细去琢磨、去研究,发现崂山有我们我们平常不太看到的这个面、那个面、好多面……你不了解它的时候你感受不到,等到你真正了解崂山,就会发现真是大美。我现在一拿笔就想画崂山,我想我可能要用五六年的时间才能完成崂山。我肯定要找一个国家级的大馆把这个展出,这是我的使命。”