与画家李兵相识30多年了,一路见证了他在中国水墨高原雪山画方面的探索和成长,深为他取得的开创性成就而高兴。他长期在我的故乡雪域康巴工作和生活,对那片土地充满感情,乐于孜孜不倦地行走在雪山草地,以神山圣水为师,将传统笔墨精髓熔铸于高原雪峰冰川,不仅成就了独特的艺术形象,生动展现了雪域神韵,而且丰富和创新了中国画的笔墨语言,以宏阔正大的崭新图谱赞美了当代中国的四种伟大精神:

一是自强不息、刚健有为的进取精神。

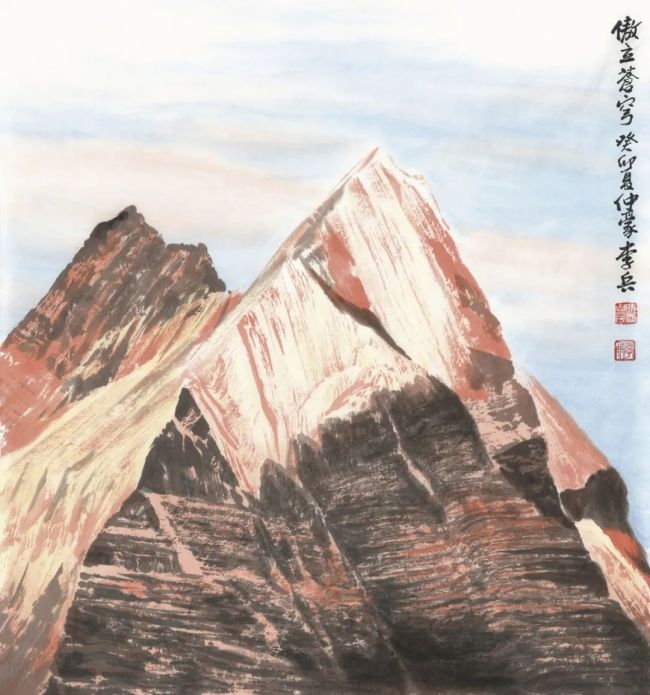

李兵笔下的雪山总是挺拔的、高大的。他所营造的画面给观者的第一印象就是雄峰伟岸、气势恢宏,看似地理结构意义上的雪山,实则通过刀劈斧削般的用笔挥洒出壮美磅礴的气象,让人觉得真真切切就是自然界中枕着坚硬岩石的雪巅,细细观察才会发现李兵笔下的雪山其实是很写意的雪山,是将“留白”技巧发挥到极致让人感觉到的雪山。画中见雪的地方根本未着点墨,是刻意留出的纸张本来的白;而用以衬托雪的着墨处却是横涂竖抹、浑然天成,丝毫没有刻意造物、拘于形似的痕迹。品读李兵的画,自然而然就会被画中雪峰那豪迈坚韧、昂扬向上的气息所打动。

傲立苍穹

就像范宽的《溪山行旅图》、黄公望的《富春山居图》等前人山水画作品一样,只要蕴含着画家浓厚的思想情感,作品自然就有了强大的感染力,让人过目不忘。记得20多年前,我在北京一家宾馆里看到了一幅李兵的雪山画,画虽不大,但感觉很震撼,于是在回成都见到李兵时就鼓励他坚持沿着探索雪山画法的路子走。这一路走来,李兵的笔墨不断精进,融汇于作品中的艺术思想也日益精深,不仅承载着高原雪山所展现的地域特色,而且赋予了高原雪山坚韧不拔、自强不息的脊梁风貌和民族精神,让观者透过作品感受到了中国人民的雄强无畏和勇敢担当,感受到了新时代中华民族的积极向上和奋发图强。

光影展吉祥

二是贵和尚中、和而不同的和谐精神。

李兵长达10年的民族地区生活,不仅锻炼了他的意志和毅力,培养了他对雪山胜景的细微观察习惯,也养成了他善于融入自然、融入社会的人生品格。加之他长期在党政部门、政法系统和文艺战线工作,对“中庸之道”与“和谐社会”有着深刻的认知,因而他能潇洒自如地将高原雪山的圣洁与雄浑、清丽与巍峨、寒凝与奔放、雪色与霞辉等气象对立统一于画面,艺术地呈现圣境峰光所蕴含的大国气派。

很多画家之所以解决不好色墨协调、刚柔并济的问题,使画面出现跳、散、平、冲等现象,就是缺乏对“中庸”的正确理解,没有把握好和谐之道。加之他们没有站在现实社会主流意识的高度看待问题、思考创作,因而其思想不足便反映到了作品之中。“中庸”其实也是讲辩证思维的,它要求人们看待事物要立体来看、动态来看,而不是静止地、机械地看待不同点。因此,“中庸”要求艺术家根据自然环境和物象变化在创作中对事物的表现作出适当调整。但前提是,艺术家要对自然环境和物象变化有深入体察和主观认知,并且将其感悟协调统一于画面,让观者对作品的会意符合其对客观实际的理解。例如对于冷色和暖色的协调、对坚硬与柔和的统一,等等,如果处理不好,观者就无法从立意中品出韵味、从色墨中品出美感、从构成中品出祥和、从物象中品出内涵。特别是在处理冷暖色调关系上,把握“度”很重要。高原雪山是寒冷的,阳光是温暖的。当霞光映照时,雪山由冷色变成暖色;当秋天到来之际,雪峰的冷色与满山的秋色形成了鲜明对比。如果冷暖色调处理不好,画面就不和谐。冷暖色调处理好了,画面就会既整体又美观。李兵在这方面无疑是做得很成功的。在他的作品中,虽然题材是寒冷的雪山和人迹罕至的野岭,但观者却感觉不出朔风怒号和贫瘠荒凉,只看到满纸云淡风轻、处处温暖祥和,不仅视觉新、气势好,而且色调和谐、画面整体,让人观后心旷神怡、心向往之。

凝寒耸云乡