何家英:新技术、互联网的发展,应该是给我们更广阔的视野,而不是局限住我们。所以虽然我强调艺术来源于生活,但更重要的前提是你自身认知能力的构建,以及你艺术修养的提升。如果没有认识,那么也看不到生活中的事物。因为我们的修养、眼界、认知和心灵导致了我们的眼睛能看到什么,也反映出我们大脑汲取了什么,从而筛选哪些有价值的东西,最后联想出来成为艺术的元素,我们不能只知道画画,但不知道画画的道理。

杨惠娟:很多人都会把东西方文明做一个二元对立,然后去思考问题,从您的个人创作到建院的思想,您觉得如何处理东西方文化的关系?

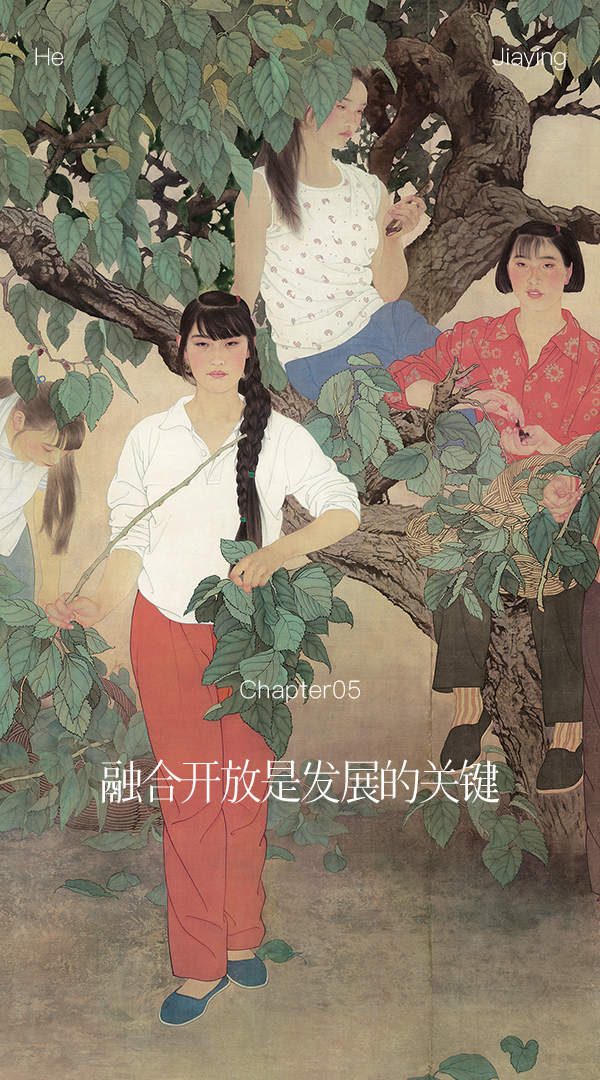

何家英:中西相融是我绘画道路上的核心思想,我们面对的传统,不光是中国传统,也包括西方传统,都需要学习。所以在传承学科里,不会仅仅停留在中国绘画的传承上。对中西方语言、文化、历史都要有深入的研究。不打开自己,怎么会有创造?如果你只停留在自己的孤岛上去谈世界,那就是井底之蛙。但是当你带着对世界的认识,再看自己的传统,那就不一样了,这时你才能看出它的价值,因此我们的眼界一定要开阔。

其实中国画在古代并不是封闭的状态,会和外界自然地相互交流。他山之石,可以攻玉,我们就是要学习别人优秀的一面。像我也看过很多西画,接触过很多优秀的西方艺术家,他们给我启发太多了。这就形成了我的思维,不会是一种狭隘的思维。如果你的思维是鲜活的,那么你的联想也会是丰富的。当一个人的视野开阔之后,就能容纳得下很多东西,而且能容纳别人的尝试和创新。所以融合是我们工笔画院的精神内核,但这不等同于我们会跟着西方的鼻子走。

我们画院守正创新的根本,这个“正”,就是中华民族的伟大传统。要从我们自身传统里去挖掘,特别是挖掘能够转入现代的审美因素,这至关重要。它绝不是凭借某一个样式就能够解决问题,而且工笔画的包容性很强,可以容纳很多的艺术。你要知道,美,不是一种样式,它是鲜活的,可以被感知的,所以工笔画的创新与发展可以无穷无尽,我们来源于传统文化,来源于生活感受,也来源于艺术修养。

(来源:相惠)

艺术家简介

何家英,1957年出生于天津。1977年考入天津美术学院绘画系中国画专业,1980年毕业后留校任教。曾任第九、第十、第十一届全国政协委员,中国艺术研究院博士生导师、天津美术学院何家英工笔画研究所所长、天津画院名誉院长、天津美术馆名誉馆长。中国美术家协会原副主席,中国艺术研究院工笔画研究院名誉院长,中国工笔画学会名誉会长,中央文史馆馆员。曾获国家“有突出贡献的中青年专家”、中国文联“德艺双馨文艺工作者”、中宣部“四个一批”文艺人才等荣誉。

代表作品有《山地》《十九秋》《米脂的婆姨》《酸葡萄》《魂系马嵬》《秋冥》《朝·露·桑》《舞之憩》《杨开慧》等。