日前,围绕“缘于图像背景的社会和艺术·金石书法研究与创作系列展”的策划、碑帖热的深层原因、如何看待碑帖文物的传承和保护以及碑帖多重价值的挖掘、碑帖资源如何实现数字化的储存开发和利用、如何让金石学薪火相传及焕发活力等问题,续鸿明与艺术家魏广君展开了一场对话。

续鸿明:“缘于图像背景的社会和艺术·金石书法研究与创作系列展”在书法界、文博界反响很大,您作为主持者,当初策划这一系列展览有何考虑?并请介绍一下系列展已举办的展览和接下来的展出计划。

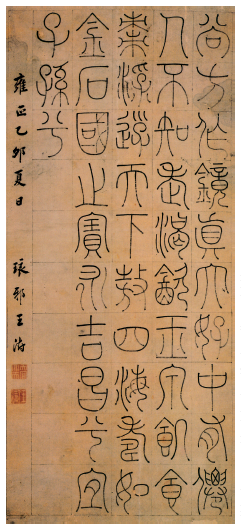

魏广君:首先,中国书法发展的历史从碑学、帖学两大体系着眼。在中古时期,书法学习向上的追求一般还是以碑为主。非常简单的我们可以感觉的一个称谓就是“碑帖”,而不是“帖碑”,前后的称谓顺序没有什么可争议的一种说法。另外,对古代书法的学习方面,唐代及其唐代以前的人们在书法方面是向什么人学习?向什么样的书法样板致敬呢?我们看到了战国至于两汉的帛书简牍、魏晋南北朝的写经、民间书写以及没来得及刊刻的墓志等墨迹。在文献资料中,我们很少看到隋唐之际人们对前人及古代具体墨迹本的学习记载。但是,可以看到大量两汉隶书,东汉灵帝熹平四年所刻“熹平石经”,三国曹魏正始年间所刊刻的“三体石经”,各种碑刻版本为人们从识文断字,到规范性的书法学习提供了实在的标准范本。对于名师圣手的行藏,比如我们所知道“唐欧阳询尝行,见古碑,晋索靖所书。驻马观之,良久而去。数百步复反,下马伫立,及疲,乃布裘坐观,因宿其旁,三日方去。”当然也有对王羲之父子书法的追摹,尤其是“兰亭序”生成与收藏变迁的演绎,几乎达到妇孺皆知的地步。还有石鼓在唐代岐山出土的时候,引起了诸多高级文臣的诗词赋赞和摹学。

其次,改革开放之初的书法学习与创作,主要继承了清代至民国的大家名家像何绍基、赵之谦、吴昌硕、阮元、包世臣、康有为、于右任等人的书法观念与创作,后来转向了对先秦两汉乃至魏晋书法的学习。在书法职业化的今天,先秦而来的铭刻文字,如金文、甲骨、石鼓文和汉篆、三国两晋南北朝的石刻书法,在展览中不如轻便秀美一路的书法受人待见。大家的关注点主要集中在对“二王”及唐宋书法流美一路的追求。然从审美的“古意”角度来审读这几十年的创作,发现其主要倾向是明末清初,乃至民国有些抒情味道的琢磨。同时我们也可以看到最容易上手的学习,是对身边人写字的状态和样式的观摩、学习和照搬套用。至于我们担忧的单细胞和近亲繁衍的结果,会不会沦入一种写字匠的状态,其实已经是次要的问题了。就普遍性而言,许多作者在文化知识、艺术知识、审美判断力等方面存在着许多的不足。目前,那些看似好看而秀美的东西,以我看来,呈现出的多是一种无视艺术规律的,对时下流行要求的无底线谄媚。在图像方面没有形成饱含我们宏大艺术精神、时代新气象的局面。如果这种情况再持续地发展下去,会沦为一种精神之“丑”,被后人所耻笑。在审美上,美与丑是相互叠加的,密不可分的,缺了彼或此,审视的基础将不复存在。我们教书法、搞创作乃至做展览,对待书法美与丑的评价要审慎,对各种书体的演变乃至篇章布白的更迭过程要有所了解。在传播的时候,要向群众所做深入浅出的学理说明,使他们对书法的美与丑有技术和精神上的认识和理解。

过去的千年,帖学一直是书法主流,其实大家在明末清初对帖学书风的靡弱已有所警惕。以清乾嘉学派为正宗,在庞大的文字学和金石考据队伍里,就书法而言,大家着迷于对篆书和隶书的学习和表现,金石学在这方面的追求形成了这个时代的标志,也为碑学的大兴奠定了基础,并极大地促使很多帖学家审美眼光的改变,这种改变实际上就是品鉴观的变化。“品”的视域范围很宽广,品人、品物、品书、品画等,在各个方面都可以作理论的实操,作为深植于中国传统文化思想观的“心下嗜好”,在日常情况下,随时可以对身边事物的发生发展作出及时的品评。我们可以想到魏晋时期对人的一种品鉴,往往让人对之有先入为主的认识。又如“龙门四品”这个概念在乾隆时期提出,历经嘉庆、道光、咸丰到同治年间得以成立。而后的“龙门二十品”而后的“龙门二十品”直到民国方为知识阶层所认可,作为经典引发书法界、知识界对其深入的研究。我们对事物的理解和学习在许多方面是从概念出发来认识和发生的。比如于右任的学习心得有诗为证:“朝临石门铭,暮写二十品。辛苦集为联,夜夜泪湿枕。”正是对经典化之后的石刻书法的一种尊重和认可。

今天的考古发掘空前绝后地发达,出土了更多的碑刻和墨迹资料,需要我们做出新的审美判断,提出自己的见解和主张,同时我们还要对经典的碑刻书法进行新观察,分析和阐释可能出现的创新点。在“缘于图像背景的社会和艺术·金石碑刻书法研究与创作系列展”策划之初,考虑到古代帖学审美体系的相对完备,我们有必要在新的时期,以一种新的方式梳理古代浩瀚的碑学遗产,用传统文艺理论中的“品”的范式,落实到具体的金石碑刻名目,对其作品进行类别和风格上的区分。凡此种种以“品”的方式介入艺术,不但形成了古人评论艺术的话语体系,薪火相传,正是依赖这一品评体系的推动,中国书法艺术才能历久弥新地在当代进行新的发展。杨延芝为唐司空图《二十四诗品》所作小序中有言:“诗不可以无品,无品不可以为诗,此诗品所以作也;二十四品备而后可与天地无终极。”此论之于品评中国书法、绘画和篆刻艺术,无品,就没有了标准,没有了标准,无论是古代和当代的书法、绘画和篆刻作品,我们对其的审美发生和价值判断将无从说起。所以说,建构碑学书法的审美体系,是为碑学“立心”,为金石学“续命”,进而找到当代书法与之的切入点,为中国书法职业化的发展,在审美的层面上,规划一个新的范式,提出一些相应的标准,人们可以利用这些标准条件,对其艺术价值作出较为准确的判断。

比如“三国两晋南北朝刻石三十品新探”,就力求把这一时期刻石书法的字形和用笔的形态;官方和民间刻石的类型分别;重点选用“整拓”让人们认识到各刻石之间篇章布白不同,用类编式的展示供大家比对和研究。几个大展下来,由此观照到各个历史时期书法的异彩纷呈,让人们看到中国书法艺术的主导精神是雄浑、高朗、开阔、挺拔的文化气象,并在不同的时代有着不可比拟的精神飞扬。我们的时代需要这样的气质,当代书法艺术的精神面貌一定是在继承中国经典书法的基础上变化生发的,不是简单的技术性移植乃至于主观臆造所能得到的。所以说,这个系列展的推出,不仅意味着对作为经典的金石书法做体系性的审美构建,更是开启了我们对新出土的、未被经典化的金石书法进行品评,提出一种技术和精神上的观照,使其走在当代书法“经典化”发展之路上。我们通过传统的品评形式梳理经典,从当代书法理论观念上对之作出分类评判的目的,试图确立当代书法创作的一种新范式和理想,至于哪个碑版被提及,是否纳入了系列展,并不是关键所在。因为这毕竟是我们的主观判断,一种新尝试,需要更多的有识之士对我们的新探发出质问和要求,新传统的建立需要大家共同来努力完成。

“汉隶十二品新探”(2020年),“三国两晋南北朝刻石三十品新探”(2021年),“篆书廿九品新探”(2022年),“隋唐刻石三十品新探”(2023年)的陆续举办,主要还是为日常的学术研究与创作服务,也促使了专业领域更广泛地对金石碑刻书法展开重点的观察,会在不自觉之中与日常所见的书法进行新的比照审视。这种以研究带动展览的模式引起了巨大的社会反响,在很大程度上带动了大江南北风起云涌的各类金石碑帖展览。尤其以金石碑刻典籍收藏比较发达的北京、上海为主导,兴起了一种蓬勃向上的关注“黑老虎”的文化现象。正如中国文联副主席、中国书法家协会顾问陈振濂在“隋唐刻石三十品新探”展览开幕式上所说:“从展出作品中,我们感受到的不仅是书写本身,而是中华文明的生成和成长过程,“缘于图像背景的社会和艺术·金石碑刻书法研究与创作系列展”已经成为书法界的典范性事件,可以当作站在科研创新前端的写入当代中国书法史的一个非常重要的案例和样本。”

中国国家画院书法篆刻所注重碑学在新时代的创新与发展,也极为关注帖学作为优秀书学传统,深植于创作中的观念、形式与方法,力争齐头并进地搞好自己的学术建设。同时,我们还肩负着向大众传播识别优秀的书法作品的责任与使命。2024年我们举办的“中国刻帖书法新探”展,是在前四次碑刻展的基础上,去回溯刻帖的艺术史。在我们与刻帖研究专家的交流中了解到,较为全面的刻帖研究与创作结合的大展,在历史上尚属首次,所以说从甄选帖目开始,尽可能地争取高等级的刻帖精品出展,使碑帖合和呈现在我们的视野中,完成一次对书法资源的全面梳理。

续鸿明:在数字时代,人们获取碑帖图像资料十分便捷,但金石碑刻拓片的实体展览仍然备受关注,无论是专业人士还是普通观众都趋之若鹜,在你看来碑帖热的深层原因是什么?

魏广君:谈到碑帖展览热,首先涉及书法与中国人是怎样一种关系的问题。从传统文化角度,文字的产生、诗词歌赋文章的发生等所有的典籍都是依之发生的;从视觉艺术发展角度,从一般书写到艺术书写向人们作一种解读很费劲,也未必能很明白地说出中国人与书法的亲密关系究竟是什么。我觉得就像我们日常生活中与柴米油盐酱醋茶、与锅碗瓢勺相互依存、相互磕碰的关系一样,你生活中离不开这些物事,就离不开书法,它时刻伴随着我们的生活而发生一日三餐式结构性的变化,这种变化使之文化命脉传承至今。

其次,碑刻的原拓与图像资料给人的感觉差别很大。拓片在气息、脉象上与我们活跃的生命有“气”的感知,在灵性上有贴近感,一旦与它接触,两厢会被相互的生命之“质”所感染,就会受到一种“感动存在”,无论是拓片的精美与否,还是墨迹斑斓的可识与否,在它凹凸不平的褶皱中,总是带有一种有生命的温度,一种古义或古意上往往从不可知处焕发出精神的力量,促使你的艺术生命发生一次次的精神涅槃和重生。而数据和印刷品拓片,在放大或缩小以及在版本的图像修饰的过程中,会失去很多“真”的东西,对它的观察、临摹和学习会产生很大的差距。原拓和数据、印刷品的关系,如同我们站在土地与站在水泥地上的感觉,对生命物来讲,一种是亲近,一种是隔绝,是有很大差别的,只是很多人不了解或者不愿意正视这个问题。比如,“隋唐刻石三十品新探”展出唐玄宗李隆基《纪泰山铭》的拓片,很多人之前按照印刷品的字体临写,但站在原拓前是截然不同的感觉,瞬间就明白完全临错了。《纪泰山铭》原拓有一种富贵堂皇,雍容高朗的气象,很多手段高明的艺术家感叹与字帖的差别太大了。

最后,人们对碑帖经典拓本有一种渴望认知的需求,如宋拓、明拓或清拓,能够集中见到的机会很少,尤其是作为一种大型的、研究与创作并重的综合展览,人们可以从中感觉到碑刻艺术生命在这里展开一种古今图像演变的过程。这也反映了人们在审美认识上对中国文化典籍版本鉴赏力的提高,同时是当代书法创作者、爱好者自觉重视经典、提升修养的体现。

续鸿明:“缘于图像背景的社会和艺术·金石书法研究与创作系列展”突出了“探”和“品”。你曾谈到希望通过“品”确立当代书法创作的理想范式和代表人物,在接续传统的审美价值评判体系的同时,试图构建出当代书法审美价值评判体系。请谈谈“探”和“品”的关系,以及“新探”的着力点。

魏广君:我们想通过这个系列展,对古代具有典型美学价值的碑刻进行一番梳理和评定,对当代书法创作和研究的代表人物,做一种初步的分析和认可。如果所有的研究都对当代的作者没有提及,也就意味着经典和当代之间缺少一种关联,不做比照和品评,展览的意义就会损失一半。这四届展览,我们提倡的是一种研究的态度,提出问题,也能对当代创作问题作出客观的分析和主观的判断。像汉隶、篆书展的当代创作者中有几位很突出,是否会成为公认的,能传下去的代表,我们就不予以界定,因为在审美的社会性上,还有许多其他的标准参考、介入,搞不好很麻烦。留一个观察期,让后人去界定吧。

“探”就是发现,在众多新出土或过去出土的碑刻中,发现它成为经典之美的可能,同时从篆隶楷草各书体类型中发现当代的代表人物。其中有争议,还需要时间去沉淀,但不能因为有争议就不去做这个事情。“品”就是品评,对艺术家及其作品进行属性、风格和高下优劣的划分和研究。“品”是中国古典美学和传统文艺理论的重要范畴,作为一种普遍的评论方法和现象在传统文艺理论中被广泛地使用,如画品、诗品、书品等。“书品”之名最早见于南朝梁庾肩吾的《书品》,开创了以“品”论书的先河。此后,李嗣真《书后品》、韦续《续书品》、杨慎《书品》、杨景曾《二十四书品》、桂馥《国朝隶品》、包世臣《国朝书品》、康有为《广艺舟双楫·碑品》等论著一脉相承。通过“品”让我们认识到古代金石书法的经典所在,关注到当代书法创作的理想范式和代表人物。

比如“汉隶十二品新探”这一概念的提出。汉代是中华民族最为辉煌的时代之一,“汉隶”有着宏大的精神内蕴,在中国文化艺术的发展史上具有无可替代的典范意义。以当代之“品”的话语方式,结合古人的评述,从文献资料梳理入手,对上述汉隶经典进行了一次新阐释,发现和挖掘隶书之“新美”。在美学家张法先生看来,汉代隶书一直以来未有经典化的梳理,“汉隶十二品”这一新名称的酝酿和提出,意味着开启了汉隶经典化的新路。“新探”的目的是塑造或重塑经典,是一种探讨,一种交流,对书法的艺术特征在当代打造一种比较明晰的类型化的认识和理解,寻找其普遍的发展规律,使书法艺术本体得到体系性的结构化的显现。清代碑学的发展,使书法一扫柔靡之气,极大拓展了书法的风格形式,到今天这种动力还在延续。未来书法艺术的发展也要扩大眼界,开放心胸,不断地突破书法固有的概念限定,方能无限拓宽属于书法艺术的边界。

续鸿明:如何理解“缘于图像背景的社会和艺术”对金石书法的新探,引入图像学的方法和之前的文献、考古研究有何不同?

魏广君:我不懂图像学,大概地认为是借助一种可以入手观察碑刻图像本身的,从字法结构、笔法形态到篇章布白的分析方法。这种方法可能是依据一个书法图像进行多视角的赏析,对艺术家作为主角出现的背景分析,其间为了渲染气氛或有些“故事”的演绎,就会产生很多隐喻的东西,进而形象性地引导出艺术事件。这个事件本身是有形象、主体和情节的,进而关注到它的结构、形式、作用和象征的意义之间的关系。落实在书法上,也就是从字体的结构,笔法的选择,用笔的形态,到分布的黑白虚实、篇章的意义之间的一种相互关系。这种图像的分析,不在于对它进行一个什么样的评价,而是为了研究图像演变的内核动力。

从书体演变到时代风格的生成,其中的一个暗示就是对当时社会的政治背景、文化态度、民俗风尚进行深度观察的延伸。用这样的方法研究金石碑刻不同时期拓片显示的状态,可以知道它在当时的特征和人们对它的行为、作用,在对比过程中就会引发出一些新鲜的观点,对创作生发出一些新的指导意义。从比较角度来看,比如一个地域的这通碑与下通碑在建立时间上的不同,从碑刻的制式、文字结构的变化到趣味发生的取舍关系,可以分析出不同时代审美的认知。在展览期间,一些同行强调唐以前的书体演变是笔法与刀法在刻制过程中相互作用中发生的。有没有这种关系呢?应该是有的,但总体来讲,相互作用的意义不是很大。金文向小篆的转变,到两汉篆书,在笔法上存在很大的差异。商周金文笔法的运转回护上是非常复杂、非常讲究内涵的。落实在小篆的创作行为方面则相对简单,隶书是装饰性笔法行为的一种发展,到隋唐时期,楷书的产生是笔法、字法结构、运笔节奏上经过最大可能性的变化后的一种“简单”的统一。

从学习与创作角度来观察碑刻在书写过程中的墨迹转换,比如透过刀锋看笔锋,或者说通过笔锋表现刀法的意味,这些都属于一种写意性的推测。比如说“龙门二十品”刻制的笔锋比较明锐,多数归咎于匠人在刻制中的作用,但这种皇家石窟的书法必是当时的高手来完成的,匠人不可能有那么大的胆量在刻制中用刀法对原作进行一种改造。另外,我们从西北现代出土的一些北朝墓志墨迹上来看,它的书写结构和点画变化的形态与“龙门二十品”没有太大的差别。在书体的演变中,书法从上一个体系到下一个体系的演变,唐以前的笔法没有体系性的呈现出它的完整性,这样反而促进了笔法结构到用笔节奏在历史性的转折过程中,人们为了寻求这种完整性,总是可以智慧性地把不完善的一种状态予以在方式方法结构上的探索,促使它发生新的变化。比如楷书,从钟繇往下到南北朝、唐初四家,都是在一种不完善的状态下发生新的变化,促进新结构的生成和新气质的焕发,一步一步促进了新书体的产生。

在图像背景下,以当代视角去审视书法的精神面貌时,可以发现线条、形式、空间等图像与稳定的传统书法审美在纯粹性上发生的巨大变化。我们强调对传统经典的尊重和学习,但更大的目的是运用它在审美上的规律性变化,从结构、情趣、意境上使之与我们时代精神相合拍的创作,在悠久的历史长河中留下我们时代的镜像。片面地强调字体结构与传统经典作品的相似性,会将书法引入了传统的死胡同。怎样才能在继承和发扬传统艺术精神的同时保持警惕,去分析、研究、置换掉书法传统中那些落后的技术和精神性的东西,焕发当代书法气质,是我们重点关注的问题。

现实中,当代书法被“嫁接”在多元的文化语境中,对之品鉴和解释普遍模糊而缺乏细节。书法的差别性在当代的影像呈现,或是趋于建立在传统帖学基础上的“家族类似”,或是抛弃一切经典性参考的“标新立异”,屡见不鲜,很难评价一个当代的书法流派或者代表性人物作品的孰优孰劣。之所以如此,是我们在渐行渐远了传统的审美价值评判体系的同时,没有构建出新的审美价值评判体系而产生的一种纷乱局面。

在现代书法的创作过程中,金石碑刻起到了很大的支持作用。我们有一千个理由看一幅现代作品不是书法,但也有一千个理由让一幅现代作品看起来更像“书法”。它完全可以脱离笔法与字法,脱离传统与现代的思想观念,形成了一种利用笔、墨、纸的物理状态,利用书法图像的指涉关系,游离其外地形成多种“非拟真性字像”,你可以认为这是一种书法精神上的自由自在,一种创新,或者是一种狂悖,但作为一种真实的存在,我们认为这是在更大程度上挖掘传统书法资源的结果,这个群体人数和成果众多,但还是需要一种有效的理论支持的价值依据,否则现代书法创作成就的“真实”会受到后人的质疑。因此,当代书法新局面的开展,需要我们从理论观念上作出分类评判,构筑以“品”定位的审美体系。

我在以前发表的文章中,结合了中国传统文艺品评的普遍原则,依据唐代司空图《二十四诗品》列举的审美品格,结合当代书法艺术实践的“样式实在”,从象和意的角度比对,隐喻或通感式的描述,不落言筌的心印特点,概括为四种审美类型,以划分古今书法之追求的美学范畴,展现它们所蕴含的当代人文精神。这四种审美类型,即“隐喻原型的古雅之美”,“错金镂彩的雕琢之美”,“移情震荡的发抒之美”,“奥赜寓言的抽象之美”。此四项类型囊括了书法风格呈现的大要,包含且又超越了单纯的传统文人书法审美。

“缘于图像背景的社会和艺术·金石碑刻书法研究与创作系列展”力图从基础角度建立书法的现代认知体系,我们的创作不是单纯对“碑学”“帖学”的取用,也意味着书法艺术的审美目光在逻辑上将有可能进一步地走向泛视觉文化领域。而中国古代诗论所总结出的美学标准完全可移用于金石碑刻书法和现代书法创作的品评,并为书法创作提供一个具有指导意义的美学架构。这将彻底打破传统书法理论以帖学、碑学两截划分的研究模式,是书法的审美在当代不发生历史性的断裂,为日后的理论研究提供一个全景式的历史与当代视野。这就是我认为的与文献、考古研究的不同。

续鸿明:我参观展览印象比较深的是看到很多碑刻的碑面整体拓片,有点类似青铜器的全形拓。这和剪切拼贴并缩小比例的字帖给人的感觉完全不同,而且同一碑刻不同年代的拓本携带的历史信息差异极大。如何看待碑帖文物的传承和保护,以及碑帖多重价值的挖掘?

魏广君:青铜器的全形拓技术出现于清代嘉道年间,那些老的全形拓有一种稚拙、朴实的书斋气,保留着传统艺术观和丰富的历史信息,注重器形的细节变化特别细微,在曲曲折折的图像中表现出内秀之美,很文气,给我们一种干净、单纯的相貌,让人感觉到恬淡、安和的气息。现在全形拓的技术有不少改进,更注重器型表面的黑白灰变化,实际上是用西方的视觉经验来观察器物的器型并对之进行捶拓。新的方法对原型的留存,我觉得很精巧,更周全、更完整、更好看,但感觉缺乏一种静气、一种沉着,对器物古意古趣的保留可能有所缺损,因为全形拓需要你运用传统审美经验对古器物痕迹在纸面上的存留做一种取舍,体现拓工的时代审美修养,而不只是对器物完整性的呈现。这种技术性的呈现方式以后还会不断发展,但过去那些具有独立气质的、体现一个时代特征的捶拓作品还是弥足珍贵。赏玩拓片,实际上是我们借助“静观”去体谅器物,用一种难以言说的神游万仞之思,体验一种得道心安的把握。

通过举办碑帖展,让文物走出库房,走出书斋,让更多的人领略到碑帖散发出来的各时代的文化风尚,感受到经过时间沉淀的艺术趣味。同时我们发现前来的参观者,他们大多对传统文化艺术有着高明的修养,许多人带着下一代来参观,体现了他们固有的对中国传统文化艺术的亲近和理解,以及传承金石碑刻文化的积极态度。

我们展出的整纸拓本,悬挂在展厅中给人一种视觉震撼,跟册页的感觉完全不同,作为一种整体的观照特别有意义。谢赫六法首先强调的是“气韵生动”,先观整体气质、韵味和格调,然后再看它的点画细节,甚至推演出其握笔写字的姿态,点画结构在一种什么样的用笔状态中可以使书法看起来飞扬、娟秀等等,从作品的笔力、笔线、笔趣、笔味去体会作者的性情和修养。比如《纪泰山铭》每个字实际直径超过10厘米,而在印制的割裱本字帖中,为突出字的结构,往往在电脑上填墨修饰,在很大程度上变形了文字结构,对临摹和学习产生非常不好的作用,所谓“唐隶俗不可耐、不可看、不可学”,在一定程度上是由此产生的。但整纸拓本是另一番气象,它毫不嚣张跋扈,也不偏于文气,而是非常中性地表现一种充实之美。那种雄强、刚健、华美其内的风貌反映了盛唐时代的精神气象,只有站在没有修饰过的整拓面前,才会产生这种感觉。1987年左右,我写过关于古代书家成才之路的系列文章,那时候认为邓石如是学汉隶的,但今天来看,他应该是直接取法了《纪泰山铭》去变化自己的气质,没有我们原来想象的高古取法,这给予我新的启发。

续鸿明:随着科技的发展,碑帖资源如何实现数字化的储存、开发、利用,让这一中国特有的艺术形式和文献保存方式不断传承和发展?

魏广君:数字技术的发展有利于对古代金石书画资源的分享,通过对原作的全真高清复制,可以让更多的人走近古今中外的艺术杰作。前一段看到高清复制的李唐《万壑松风图》,跟原作比照简直可以说一模一样,细看原作的局部,比如松树和岩石,松枝和树干上覆盖了肉眼看不见的灰尘,也可能是屡次装裱,长时间氧化所形成的颜色发灰,感觉油腻腻的,分不清前后空间的结构关系。我认为,在数字化储存或者是在印制发售的过程中,应该把画面上的“历史尘埃”技术性地予以剥离,稍微地修整以体现画面微妙的层次关系,有利于将原作的艺术形式和精神面貌传达给我们。换个角度来想象一下,如果没有时间在原作上面保留下来很沉稳的氧化层,我们看到的许多古代经典作品的画面有可能是缺乏古意的。假如你在宋代看到《万壑松风图》,在没有“时间渲淡”的情况下,大概不会像今天这么激动。对古文物和文献在数字化保存和开发利用,实际上在每个环节上都存在着一种特殊的要求,需要有精通画理、书理和兼具创作经验的人才能将这个工作做好。

续鸿明:名碑名刻被作为文物严格保护,是否会导致拓本资源不断枯竭?在今天,如何让金石学薪火相传、焕发活力?

魏广君:拓本资源面临枯竭实际上是不存在的,传统名碑名刻的拓片存世量比较大,而且日常的交流中屡屡可以见到。新出土的东西或者在博物馆,或者在私人手中。作为研究对象,由于专业的不同,我们考虑的主要是其艺术性,应该说对绝大部分新出土的东西不感兴趣。保护本身是积极的态度,但有些却是在不恰当的保护中毁了。比如出土较晚的某汉碑据说因保护不当受损,拓片也很难见到。许多保管在各级文保单位的碑刻,除了石质特别好的之外,许多在年久风化的过程中,逐渐消解了它原有的面貌。对新出土的碑刻进行有效的捶拓,石面会形成一种包浆,在没有人为破坏的情况下,捶拓也是对之的一种有效保护。另外,原碑的价值和初拓本的价值哪个更高?不言而喻,初拓本的价值可能远远高于原碑的价值。有的拓片很多,原碑没了,拓片的价值和意义比原碑石要大得多。比如《九成宫醴泉铭》早期的拓本线条比较肥厚,结构都很完整;到清拓就像干柴棍子一样,现在的拓本更是没法看了。对它的保护,可以说只是作为经典在今天的一种体面的存在。倒是那些老拓本以及新出土的、有价值的碑刻初拓本更需要加大力度保护。真正的保护是对碑刻文献价值、艺术价值的认定,运用数字化技术有效地传达给社会,为更多的人所认知。如果保护只是入库,不但今天的人看不到,甚至后人也不一定能看到,其价值和意义有多大呢?

续鸿明:拓片的题跋是一门艺术,经名家品题的拓片无疑价值更高。如何看题跋中的相关考证?如何判断拓片的真伪和好坏?

魏广君:我们从北京文物交流中心借展的一批拓本有很高的价值。比如《熹平石经》拓本,有当时故宫博物院院长马衡的题跋,有专家评价这样的版本在中国不会超过三件。当然题跋在这里的文史价值也是引起人们高度重视的一个点。拓片题跋通常表现为对版本价值判断、艺术鉴赏两个方面。对于年代的考证,可以发现一个有趣的现象,过去的文人往往都把年代往前提。比如民国的拓本,一般会上提到清中晚期;清中晚期的,或许会上提到清早期或明初;至于明代的,或许就上提到南宋或北宋的年份。当然这个现象的产生是古人的好古情结所致,但也在有意无意之中增加了它的经济价值和艺术价值,提高了人们对它的保护和利用度。一般地讲,一块碑不同时期的拓片,新拓的价值不如老拓的。但也有例外。比如,新出土的、高价值的碑刻多数进入了博物馆,新拓的件数有限,很难得到,价格自然很高。从碑帖收藏的历史来看,历代都有翻刻赝品。今天倒模好的碑碣拓片,与原作相比较,非特别有经验的行家看不出来。真正的专家都是买出来的,不付“学费”的人很难判断出拓片的真假和好坏。当然还有比对工具书去参考分析的,做出判断却不是那么简单。这种依据文本经典的图像去判断拓片优劣的做法,从鉴定角度来看,实际上很难行得通,很难不上当。

续鸿明:2024年中国国家画院和西泠印社共同主办“金石学史与刻帖书法新探”的筹备过程和展览的当下意义是什么?

魏广君:在这个展览之前,中国国家画院书法篆刻所自2020年开始,先后举办了4次“缘于图像背景的社会和艺术•金石书法研究与创作系列展”。从刻石书法的角度来看,2023年的“隋唐刻石三十品新探”之后,还有什么样的展览可以前后贯穿地把这个“新探”工作做下去?首先在日常的审视观念中,隋唐及以下的碑刻书法大多不足观。其次过去整纸拓片主要在展厅的四壁上展出,视觉空间的比较丰富,而刻帖多数是以册页的形式保存下来,主要是在柜台之中展出,抓人眼球的东西怎么能有效的体现。其三是想着在第5次展览中,怎样有效地将传统碑帖融合论,融入我们碑学审美体系构建的当下思考之中。其四是西泠印社在金石学方面的研究非常突出,社藏有丰富的金石学家书画篆刻作品,印章的实物以及明清以来的印谱。为此,我们邀请西泠印社副社长、秘书长陈振濂先生参加了2023年的“隋唐刻石三十品新探”展览开幕式,他对整个系列展的综合考察后认为,这是应该进入当代中国书法史的非常重要的学术事件。在与中国国家画院副院长徐涟作一次富有智性光辉的对谈之后,大家认为借这个契机,强强联合,共同办好这次展览。陈振濂提出在刻帖书法新探的基础上,加入金石学史的研究,突破以往专题性的限制,从文明史的角度选取和展示书法作品,及其附着于种类繁多的器物,如陶器、青铜器、砖石等铸刻文字,如此更接近对文明史迹的关注与研究。要深为感谢的是在陈振濂先生的大力撮合下,西泠印社、陕西省考古博物馆、西安博物院、河南印社、山东印社、京华印社、终南印社、济宁市汉文化博物馆、海岱美术馆、吴式芬金石文化研究会等单位予以了大力支持,征集金石、书画、印谱等相关器物200多件,加上书画收藏家协会碑帖研究委员会的刻帖,展品总计360余件,使展览得以盛况空前地开幕。

金石学,现代金石学家朱剑心称之为“研究中国历代金石之名义、形式、制度、沿革;及其所刻文字图像之体例、作风;上自经史考订,文章义例,下至艺术鉴赏之学也”。有学者认为西汉已开始对古代文字和铜器进行研究,但未成体系。至宋,由于统治阶层恢复礼制,重视经学,兴起收藏和研究古器物的热潮,形成了著录、校勘、鉴别、考订金石文字较为系统的方法。宋代金石学兴盛的表现之一,即出现了一批重要的金石学著作,如徽宗敕撰《宣和博古图》、刘敞《先秦古器图》、吕大临《考古图》、欧阳修《集古录跋尾》、赵明诚《金石录》等,从而确立了金石学正经补史的学术传统,遂形成一门独立的学问。金石学式微于元明时期,到了明末清初倡导儒家经典,推崇“朴学”,注重考据,以顾炎武为代表的学者强调“经世致用”,遂将与小学密切相关的金石学推向高潮。清乾嘉时期金石学研究达到鼎盛,范围扩大至镜鉴、兵符、砖瓦、封泥及至甲骨、简牍。以金石文字书法为主要师法对象的清代碑学也随之兴起和繁盛。

刻帖是将墨迹摹刻在石版或木版上,传拓后供人们临习和鉴赏,也是保存和传播经典书法作品重要的复制方法。据文献记载,刻帖始于五代,宋至明清均有刻帖存世。同时也派生出了考订刻帖源流、拓本时代、体制和真伪的学问。加上那个时期可以见到的唐宋以降的名家法帖墨迹,二者作为新审美风尚的师法对象,以帖学为概念,从体系角度上作了一次系统化的理论梳理。北宋淳化年间的《淳化阁帖》收录了先秦至隋唐千年间帝王、名臣、书家墨迹,是我国第一部大型汇刻丛帖,被誉为“法帖之祖”。之后《潭帖》《绛帖》《大观帖》等汇刻丛帖,以及各种单刻本的层出不穷,作为泛视觉艺术的存在,为法书在当时的传播以及后世的流布起到了重要作用。宋代之前的书法遗迹多赖金石而保存,宋代以后的书法学习多借刻帖的流行而发展,进而形成两种不同的审美观和流派,共同维系着书法的平衡和持续发展。

“金石学史与刻帖书法新探”关注的几个方向,有历代金石学文献、金石学家、金石收藏的研究,包括青铜器实物、摩崖石刻图像、拓本等。刻帖方面是对汇刻丛帖,各种单刻帖的刊刻时代和地点考辨,拓本传拓的年代流传和释文阐释。力求全历史性地展现金石文化艺术,对宋元明清及民国在功能教化和精神愉悦方面的作用和风采。这次研究展,以金石学的叙事方法去感触历史,在一种怀古的幽情作用下,使我们不仅重温了金石学史和刻帖史,作为碑学审美体系化的构建,不仅具有完善的作用,进而弥补了帖学在我们“当代中国书品”新审美体系构建中,从语言铺排到理论阐释上的不足,对其融入当代中国艺术审美的视域空间所可能引发的新观念、新方式和创作实践,具有重要的推进作用。

(来源:京华印社官微,原文刊载于《中国书法》杂志2025年第1期)

艺术家简介

魏广君,1964年生,河南信阳人,中国人民大学哲学院哲学博士。现任中国国家画院书法篆刻所所长,京华印社社长,国家一级美术师,博士生导师。