摘要

杜滋龄先生是当代中国杰出的水墨人物画家,以其独特的艺术风格和精湛的技艺在业界享有盛誉。他的艺术创作深受中国传统文化的滋养,同时不断融入现代元素,在传统水墨艺术的田园中不懈深耕。他的作品以细腻的人物刻画和丰富的情感表达著称。他常常选择普通人的生活场景作为题材,通过高超的笔墨技巧和深刻的主题诠释,生动地表现出人物的内心世界。在创作过程中,杜滋龄先生注重传统与现代的结合。他继承了中国古代水墨画的精髓,并大胆实验,将现代艺术的观念融入其中,这种创新精神使得他的作品在保持传统韵味的同时,又具备了时代的感染力和冲击力,为水墨人物画贡献出创新语言。他的作品不仅是对传统文化的致敬,也是对未来水墨艺术发展的前瞻。本文通过专访其子杜松儒,为读者呈现杜滋龄先生成长、学习、创作、工作的人生历程。

关键词 杜滋龄 连环画 速写 水墨人物 笔墨

Du Ziling is a distinguished Chinese ink and wash figure painter of the present era, who has gained a high reputation both at home and abroad with his unique art style and outstanding skills. His artistic creations are nourished by traditional Chinese culture, while constantly integrating modern elements, injecting new vitality into the development of traditional ink and wash art. His works are renowned for delicate character portrayals and rich emotional expression. He often chooses ordinary people’s daily scenes as his subjects, and through his exquisite brush and ink techniques and profound theme interpretation, he vividly portrays the inner world of his characters. In the process of creation, Du Ziling pays attention to the combination of tradition and modernity, inheriting the essence of ancient Chinese ink and wash paintings and boldly experimenting by integrating modern art concepts into it. This innovative spirit has made his works maintain traditional charm while also possessing the power to influence and impact the times. Du Ziling has opened up a new horizon for ink and wash figure painting with his exquisite skills and innovative ideas. His works are not only a tribute to traditional culture, but also a beautiful prospect for the future development of ink and wash art. This interview with Du Songru presents Du Ziling’s growth, learning, creation, and work life.

Keywords Du Ziling; comic strips; sketching; ink wash portraits; brush and ink techniques

对话

杜松儒

采访者:李乐然,清华大学美术学院博士后、美术观察责任编辑

受访者:杜松儒,中国美术家协会理事、中国美术家协会展览处处长、中国美术学院硕士生导师

李乐然:杜滋龄先生生于1941年,这时新中国还未成立,物资与信息都还比较匮乏,在那个年代学习绘画应该也不是一件很容易的事情,请您介绍一下杜滋龄先生早年学画的一些经历。

杜松儒:学画可能是上天赋予他的使命。1941年我父亲出生时家境殷实,我的爷爷是天津有名的文化人,也做生意,曾经营一家报馆。我爷爷虽然不擅长美术,但是书法特别好。我的奶奶也是大家闺秀。在这样的家庭出生、成长,我父亲学画自然因缘具足。

我伯父是东京大学商科专业毕业的,那个年代可以出国留学的人也是凤毛麟角。二伯父、三伯父是军人。父亲在他的兄弟姐妹中是最小的,和他们年龄相差很大,这些兄弟姐妹中也有喜欢音乐和美术的,而我父亲是最喜欢和最痴迷的一个。伯父们和姑姑都说我父亲天生痴迷绘画,总爱在家里临摹画作或者胡乱涂抹。家里有些藏画,他自己也喜欢看,很小就想成为一名画家。

随着历史变迁,我父亲的家境逐渐没落,但是父亲对绘画的热爱不减反增。曾听我的奶奶说,我父亲上小学时经常不吃早点,把吃早点的钱攒起来购买画材和书籍。平时课余时间,他经常画些速写之类,在天津市少年宫学画的那段日子里,经常一大早去子牙河畔画色彩写生。因为他有天赋和热爱,以及年复一年的坚持,所以他14岁时就出名了。那时候他的画就已经在天津市的报纸上发表,后来他去考了中央美术学院附中,成绩非常优异。可惜在那个特殊时代,我父亲没能去上中央美术学院附中和大学。虽然多年以后我父亲考上浙江美术学院(现中国美术学院)国画系研究生,作为国画家享誉画坛,但在早年间他迷恋的是俄罗斯绘画,所以他是从西画入手转向中国画的。

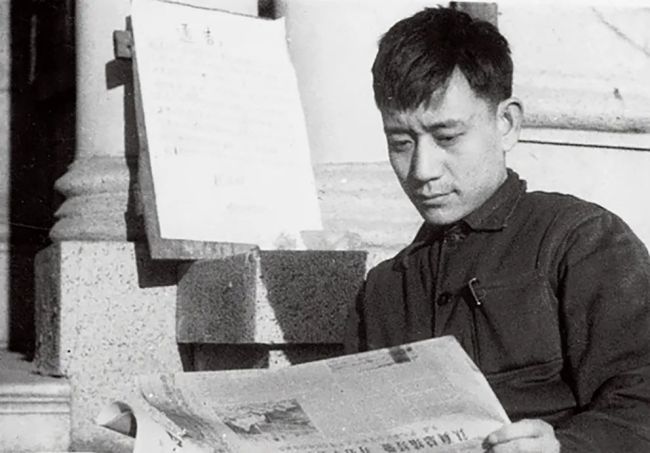

1965年,杜滋龄在天津人民美术出版社

李乐然:我看到过杜先生早年画的插图和连环画,有线描的,也有水墨的,1963年创作的连环画《李双双》获得第一届全国连环画创作绘画三等奖。他画连环画和插图的经历对他以后的创作产生了什么样的影响?

杜松儒:我父亲曾经说,画连环画和插图的经历是对他绘画能力的全方面锻炼。画连环画其实并不简单,一方面要有让读者接受的绘画风格,另一方面还要解决方寸之间的人物场景布局,保持每幅画面当中人物和场景的一致性、人物面貌和体态特征的连贯性,同时也要照顾到不同画面场景的取舍问题,不能将所有要表达的内容都展示在一个画面当中。它要求创作者具备综合的画面组织能力、对故事情节的理解能力、图像的简化能力,以及对构图的驾驭能力。

我父亲曾说,画出一本数十上百页、能让读者们喜爱的连环画是非常困难的。他觉得自己画连环画并不是最能得心应手的,也没有取得太大成就,与那些真正的连环画大家如贺友直、华三川、沈尧伊等相比,还是有很大差距。虽然他创作的水墨连环画《铁木前传》获过大奖(现藏于中国美术馆),但连环画给他之后的艺术道路提供的价值,主要是一种过硬的综合能力训练,对水墨人物画的创作有很大帮助。

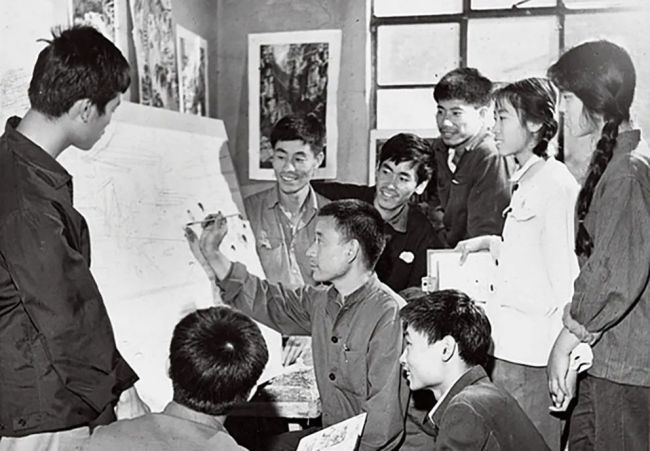

1973年,杜滋龄在邯郸钢厂为青年示范

李乐然:连环画是叙事性的作品,需要抓住人物的情感和故事发展的主线,并以此来贯穿整个作品,在表现上是非常有难度的。很多人认为连环画就是简单的“小人书”,这是一种严重的误解。连环画是有高度的,我个人认为,新中国成立至今,在我们所有的画种里,成就最高的应该是连环画,没有任何一个画科在创造性发展上超过连环画。连环画的表现手法非常多,许多画坛名家都是画连环画出身,那时大家都在这个舞台上努力拼搏,所有关于艺术的技巧和理想都在这个小舞台上得以展示。

杜松儒:是的,优秀的连环画具有绘画性、叙事性、思想性,并不是非常简单的绘画形式。我父亲也非常喜欢连环画这种接地气的艺术表现形式。目前国内还有大量的连环画爱好者,我总认为连环画还能够发展。

1981年,杜滋龄(左)在浙江美术学院与刘国辉、王涛合影

李乐然:杜滋龄先生出版了许多关于速写的书,他在画速写方面具备细微的感知能力和艺术直觉力,善于捕捉稍纵即逝的人物动态与神情。关于他的速写理念与绘画方法,您能谈一谈吗?

杜松儒:速写并非简单的记录,它本身也是一种独立的艺术表现形式。从学习速写的初级阶段来看,速写可以建立眼、心、手的相互协调能力,这种训练可以培养画家对绘画造型的敏锐感觉,我们的美术基础教育也要求必须画速写。对于速写的高级阶段来说,情况就不同了,它要求速写具有艺术的表现力,不只是一个工具或者学习手段。

在我父亲一生的所有作品背后,贯穿着一条非常重要的速写之路。除了留学那几年之外,我在父亲身边生活了四十多年,我确实没见过有多少画家能像他一样速写不离手。从我记事开始,他无论是在家里看电视、和人聊天或在国内、国外出差时,只要稍有闲暇,他都会画速写。他的床头、茶几上永远有速写本,睡觉前或者早晨起床时,他就会在上面随意勾画,构思草图或者记录一些想法。我父亲去年1月份离开后留下了大量的速写,特别遗憾的是有一批速写在特殊年代被毁,现存北京有一部分,天津也有大量速写,我还没有整理。

经由大半个世纪的不辍习练,我父亲将速写升华到了一种艺术层面,包括水墨速写,都很精彩。他画速写不是在家画照片,大多都是现场写生。很多人问我,说我父亲的作品这么生动,是不是在家对着照片画的,我说父亲的很多作品都是我在旁边看着他凭空快速画出来的。他很早就具备这种能力,是长年积累的结果。他不喜欢在册页上或者加工的宣纸卡板上画,喜欢直接用宣纸画,用那种三裁的纸,下面铺上毡子,在草原写生时便趴在草坪上画。

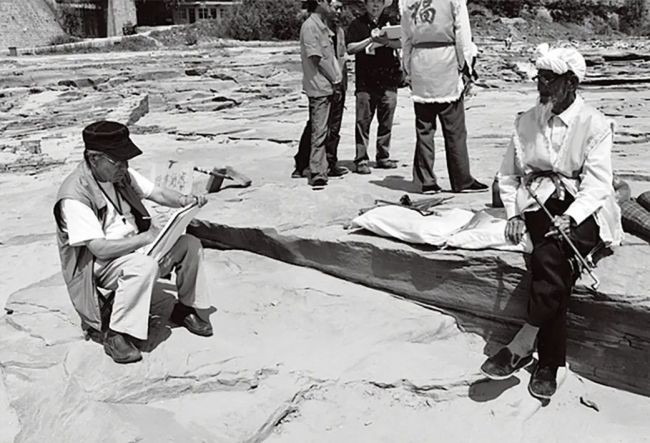

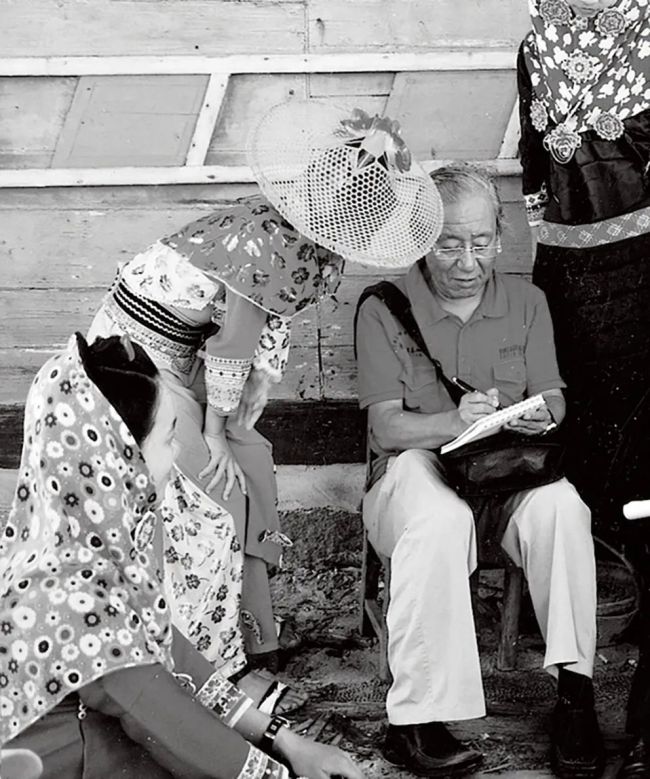

2005年,杜滋龄在黄河壶口瀑布为农民画像

当年我父亲原本想考中央美术学院,如果考上就和谢志高、史国良等名家一班。但后来去考了浙江美术学院研究生。有一天方增先先生还跟我聊天说:“小杜,当年你爸爸考浙美,还是我招的。”方先生说他当时给天津人民美术出版社打电话,我父亲刚好下班,正要推自行车回家,传达室说有电话找我父亲。对方说:“我是方增先,浙江美院正在招考研究生。你要不要过来考一下?”我父亲那时候在全国已经有一定知名度了。后来我父亲说需要询问他的老师,然后专门去北京找叶浅予先生听其建议。叶先生说:“方增先给你打电话询问,你就不要考中央美术学院了,去考浙江美院吧!”叶先生是浙江人,他提到一句非常重要的话,说“你在北方已经待了很长时间,你需要到浙江领悟浙派的笔墨精神,体会南方的烟云供养,可能会对你有另一种影响”。所以我父亲的画是南北兼容的,清秀中有浑厚,苍茫中含润泽,这是很多北方画家所不具备的。以前中国美术家协会的秘书长刘健先生曾是浙江美术学院国画系的优秀学生代表,是我父亲当年考试的亲历者,他告诉我说:“当时国美的专业考试是两天,考毛笔人物写生。考试时,你父亲先从脸开始画。第一天基本上把脸和手画得非常细致,造型和脸部晕染等方面都画得非常准确。第二天再依次进一步深入,一遍完成,其间也会有很多老先生过来看。当时速写考试是大轿子车将考生送到浙江省体工大队篮球馆,画馆内运动的人物。”

考上浙江美术学院后我父亲也一直保持画速写的习惯。有一次,我在天津的家里还发现了一本厚厚的陈丹青的速写本。我问父亲家里为什么会有这本速写。我父亲说是在某个机缘下乡时,陈丹青说:“老杜,我们互换一下速写。”那一代人很厉害,都是特定历史打磨成长起来的,都相互欣赏。

2008年,杜滋龄在福建惠安写生

李乐然:杜先生曾经跟随叶浅予先生学过画,大约什么时候?这段学习过程对他以后的创作有什么样的影响?

杜松儒:我父亲当时不能上中央美术学院附中,之后他便去天津杨柳青考取了学徒,学习木版年画,他负责描画底稿,描好线稿后再给刻工,最后给印刷师傅。我父亲在杨柳青业务很突出,被郭钧先生赏识。郭钧先生是一位从延安过来的老干部,当时任天津人民美术出版社的社长,他把我父亲从杨柳青调到了天津人民美术出版社。过去的人都惜才,郭老看到我父亲是块好材料就调了过去。到了出版社后我父亲也一样非常刻苦。有一次郭钧先生遇到叶浅予,便告诉他天津有个小伙子很优秀,希望叶先生有机会来天津了看看,考虑是否可以做叶先生的学生。后来叶先生看到了我父亲的画非常惊讶。叶先生擅长舞台速写和各种舞蹈速写,看到我父亲的速写后特别喜欢,我父亲不太爱说话但是画画手头勤快,叶先生特别喜欢,便正式收我父亲为学生,那年我父亲19岁。

叶先生在中央美术学院担任彩墨画系(现中国画学院)主任时经常对学生们说:“大家需要努力,你们有这么好的条件,天津市有一个出身不好的孩子叫杜滋龄,画得都比你们好,你们要抓紧时间!”就是以我父亲为例子来督促学生。叶先生有时候来天津,我父亲也都在叶先生身边,一起在河边画速写,现在还有当时的照片。

杜滋龄傣族少女纸本设色46×59厘米1980

李乐然:杜滋龄先生的创作都是与生活有紧密联系的,很多创作也都做了大量的写生与构思小稿,他用速写记录生活,留下来很多珍贵的画稿。您如何理解他的速写与创作的关系?

杜松儒:我父亲一直是“深入生活、扎根人民”的。每天在屋子里闭门造车会失去创作上的新鲜感,笔下是无法含带真情实感的,画面也很难生动。我父亲告诉我,他到浙江美术学院后,第一次到云南西双版纳写生,傣族人穿着较少,他也找不到方法,后来逐渐找到方法画出了一些经典的作品。每一种创作的方法都是需要与各方面的训练相互叠加长期摸索的。技术层面达到一定水准后,一旦找到了一种好的题材,就可以一生不断深入挖掘完善。

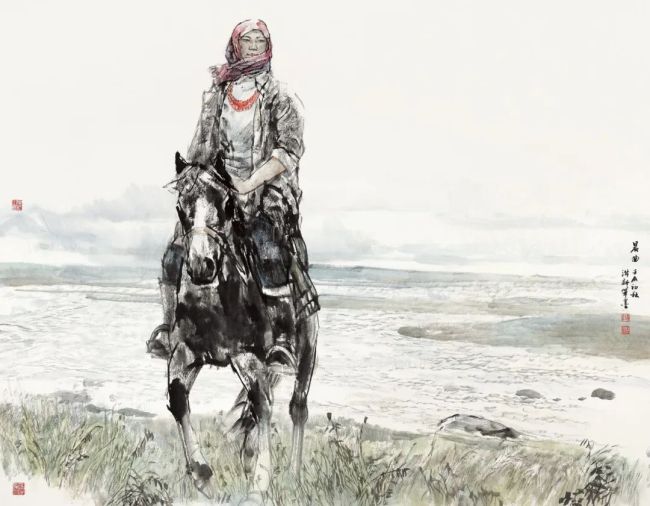

比如我父亲画西藏并非赶潮流。虽然那个时代有些人画这些题材,如陈丹青《西藏组画》。我父亲生性乐观,但他的底色是深沉厚重的,西藏的服饰和人文地理恰好与这种深沉厚重表里相应。我曾问他为何画藏族题材,他说藏族人民在如此恶劣的生存条件下仍然保持着乐观精神,他们心灵的纯洁、对信仰的虔诚以及高原的氛围打动了他。他在藏族人物造型上找到了水墨语言表达的突破口,例如藏袍的厚重感、水墨表现的皴擦点染、藏族人面部坚实的线与面的结合等,他发现用水墨表现高原生活有很多可能性。最主要的是他对这个民族的感受与他内心所追求的精神境地是相近的,高海拔和恶劣的风雪天气对人的考验与他年轻时在逆境中的淬炼是相似的,是一种心灵的契合。

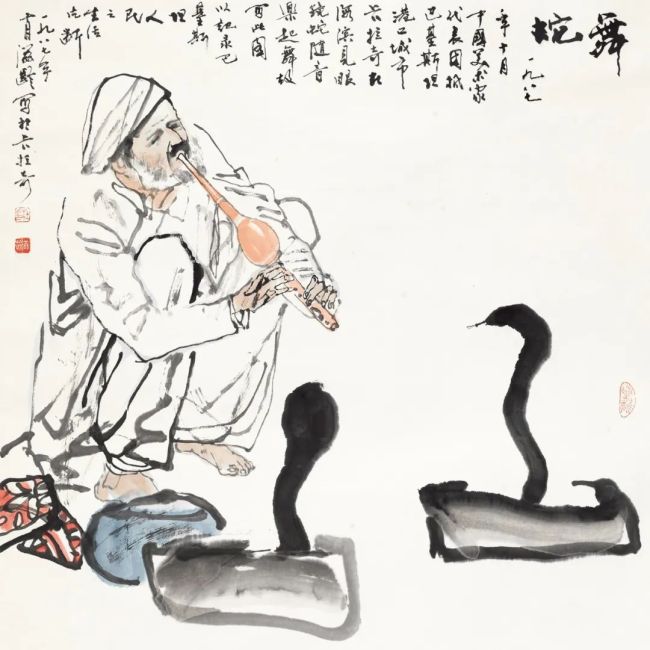

杜滋龄 舞蛇 纸本设色68×68厘米1987

李乐然:很多人画藏族题材只注重藏族百姓的形象、服饰,而杜先生的创作是与藏族同胞在生活与情感上的联结。

杜松儒:是的,这种联结很真实。说起来也有点儿神奇,他在西藏没有一点高原反应。他与藏族人感情深厚。藏族人给予我父亲的一切,我认为冥冥之中都有一种不可言说的缘分。父亲面善可亲,和藏族人总是沟通愉快,与寺庙中僧人的关系也很融洽。父亲去世后,有很多地方给我父亲做超度法事,大庙将近十几个,包括塔尔寺、拉卜楞寺和郎木寺等,这显然是他福报深厚。我很感动,我想我父亲这一生都在表现西藏人民的生活和喜怒哀乐,藏族人民最终也回馈了他,这种回馈令人动容。

任何事情都是相辅相成的。思想与技术需要千锤百炼来磨炼。

需要补充的是,除却思想和情感,平时他非常强调绘画技术,但他对绘画的理解和要求从来都不唯以某种技术为核心,尤其作为水墨画家,他自始至终都没有把自己的技术和审美局限于中国画传统笔墨。他的画室里有很多书,但国画书并不是最多,越到晚年,他翻阅的西方书籍越多。在离世前的一个星期,他还从他小画室的书房里找出一部世界大师的画册,这本画册是一个系列,包括素描、色彩、速写。他说,等孙子考上大学,他要教他去临摹荷尔拜因、达·芬奇、米开朗基罗等。他让我儿子多研究边缘线,还说画中国画必须要有色彩训练,要有一个大美术的概念,不是画中国画就只学中国画,上学是一个认识世界、认识美术和艺术的过程。还说大学四年未必能学到什么,但是可以培养出一种好的美术修养,能知道什么是好的,要多与油画系、版画系等不同学科的人沟通交流。

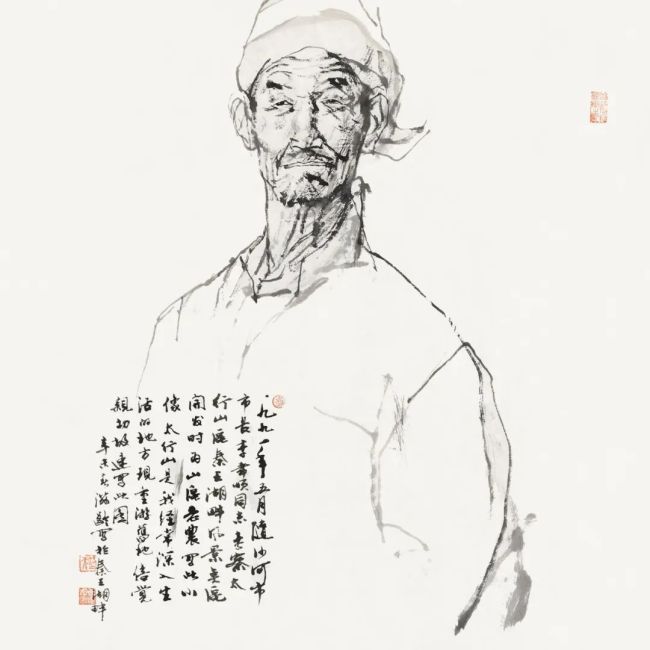

杜滋龄 太行老农 纸本水墨 68×68厘米1991

李乐然:杜先生的作品有一种北方画家少有的灵动,他能精准地把握人物的形神关系,在笔墨与造型两方面都有非常突出的表现,这与他在浙江美术学院的求学应该有很大关系吧?当时他跟随李震坚先生学习水墨人物画,浙江美术学院对于水墨人物画探索的一些优良传统在杜先生的作品中也都能体现,关于水墨人物画创作,杜先生秉持一种什么样的创作理念?

杜松儒:我父亲是浙派水墨人物画的代表人物之一,他一直把浙江杭州当成第二故乡,中国美术学院也是他的心灵家园。虽然当年在浙江美术学院只有短短两年时间,但他学到了大量的知识,中国美术学院的学术风气和优秀传统帮他开启了通向塔尖的远行。很荣幸我现在也兼任中国美术学院的教师,带研究生,我的儿子如今也考进中国美术学院国画系,可以说我们一家三代人亲身见证了中国美术学院半个世纪以来非常值得赞叹的传统。如果说我、我儿子将来在艺术上能有一点成就的话,那首先源于我父亲把他当年在中国美术学院所熏沐到的学风和传统带进了这个家庭。中国美术学院的老师与学生很亲近,老师对学生都像家长照顾孩子一样,但又没有一言堂的家长作风,老师上课的时间并非仅限于课堂,让学生来家里吃饭,一起去西湖边的茶楼,探讨艺术成了生活化的内容。所以前年中国美术学院校庆派摄制组来采访我父亲时,他第一句话就说到“月光下,西湖倒影……”,一下就把观众带进了他当年那种学习与生活水乳交融的画面里。中国美术学院学风自由,首任院长林风眠便定下了这个基调,这种宽松自由的学风给予了我父亲心灵与精神上的滋养,也促成了他的笔墨修养和艺术特色。

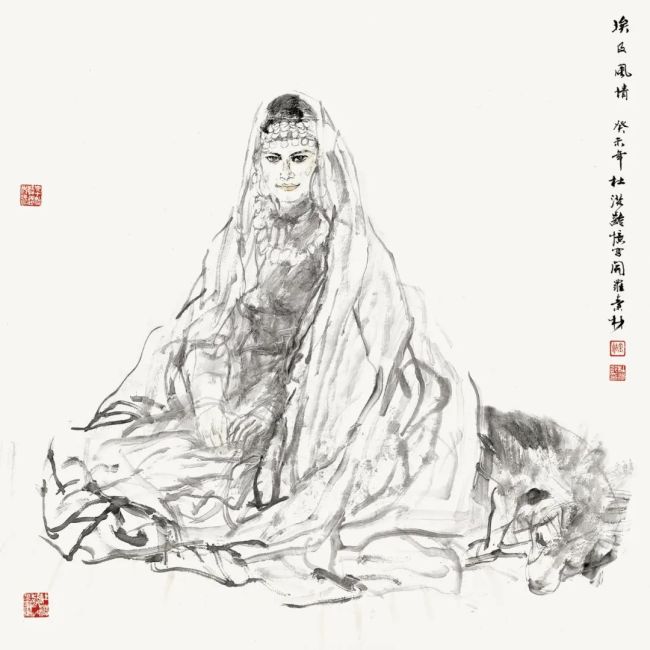

杜滋龄 埃及风情 纸本水墨 123×123厘米2003

李乐然:杜先生在浙江美术学院读书的年代正是浙江美院水墨人物变革成熟的时期,这个对他也非常重要。

杜松儒:他们这一代人如刘国辉、吴山明、吴永良等前辈,各有自己独特的面貌。在水墨写意人物画领域他们的表现都非常出色。我父亲认为南北方各有所长,把北方的宏大、力量和整体感与南方的笔墨情调、水墨变化结合在一起会更好。

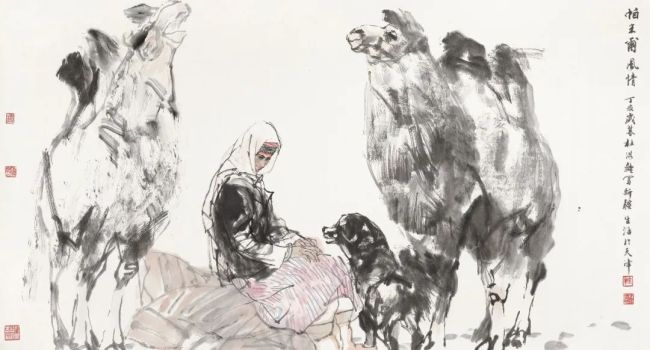

杜滋龄 帕米尔风情 纸本设色 97×180厘米2007

李乐然:杜先生的作品既有传统文人的格调与情怀,又有新时代的探索与发展,他是如何看待水墨人物画的传统和发展问题的?

杜松儒:我父亲对浙美特别有感情。他巡展的第一站就放在了浙江。中国美术学院在中国画训练方面注重临摹、继承传统。这种对传统的继承并非简单的沿袭,而是一种具有长远眼光的发展。

我父亲这一代人在接触纯粹的中国画传统之前,最先接触到的是西画。当年他喜欢的画家有列宾、谢洛夫、特卡乔夫兄弟等,后来也接触到了文艺复兴乃至现当代的一些西方绘画。西画体系的速写对我父亲绘画风格的形成起到了至关重要的作用,包括连环画,都着重线条表现的训练,这与他后来逐步形成的中国画创作风貌存在着近乎因果的关联。并非巧合的是,中国写意人物画也是以线性表现为根基的,所以在人物造型上,我父亲有他特定的技术优势,经过多年糅合育化,渐渐形成他典型的西为中用、不失传统的艺术底蕴。

我父亲曾说过,画人物的画家不能仅画人物,也要对山水和花鸟有一定的理解。例如从创作上来看,我父亲说画人物不能孤零零画一个人,是需要景的,这种景与人的关系是什么样子?如何突出人又建立相辅相成的关系?这也是需要在创作中解决的。他说人物创作不能描绘成一种纯叙事性的图像,需要具备艺术性,这并不简单,如何从多个角度综合地看待中国人物画的立足和发展,再尝试并应用到实际创作过程中,这是很难的。

我父亲在家有时会临摹古画,临山水,临黄宾虹。他的绘画中融入了黄宾虹的某些特质,这在他的画中有所体现。另外,关于花鸟,我见过父亲临摹过吴昌硕、八大等。

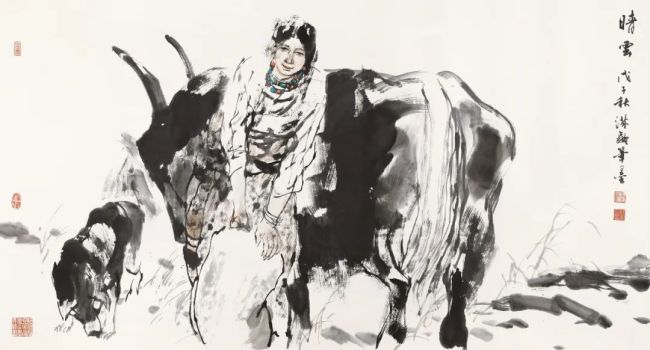

杜滋龄 晴云 纸本设色97×180厘米2008

李乐然:中国美院的水墨人物曾经一度探索运用水墨花鸟画的笔法进行创作,有这样的传统,当年结合传统笔墨表现方法探索现代水墨人物的路子到现在看来也是非常适用的。

杜松儒:他作品样貌的形成并非是偶发的。黄宾虹强调“浑厚华滋”“五笔七墨”,对浓淡、破积、留白等的学习,也促使我父亲南北兼容的画面风格更趋成熟。

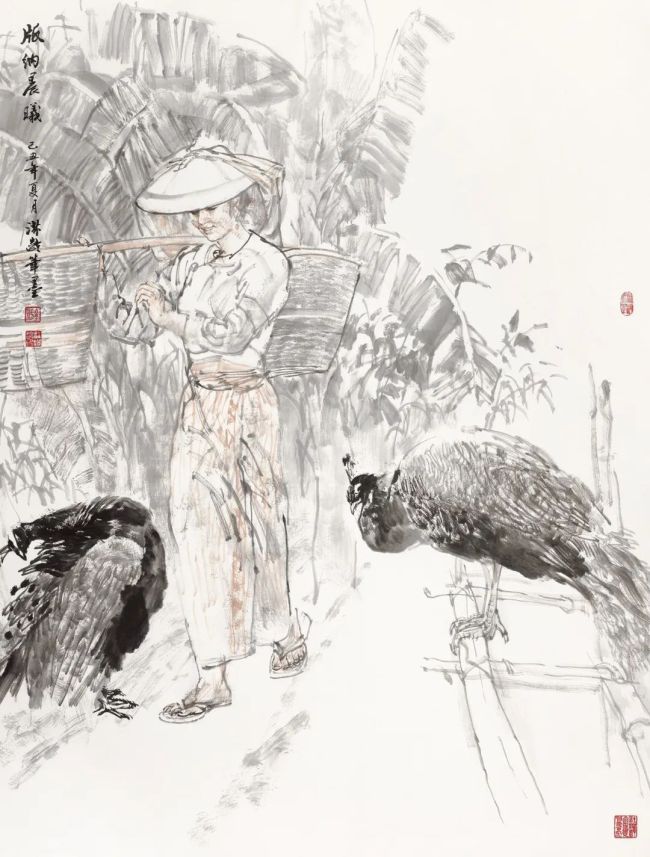

杜滋龄 版纳晨曦 纸本设色166×125厘米2009

李乐然:通过资料了解到杜先生从浙江美术学院学习归来后的1981年到1996年在天津人民美术出版社工作,这段时间的工作业务应该也是比较繁忙,他的创作情况是怎样的?

杜松儒:编辑工作对他的绘画也产生了影响。他在出版社工作了很多年,能够看到很多东西,打开了眼界,了解了全国乃至全世界的情况。当时苏联的很多绘画全集都是我父亲组织出版的,他亲自去俄罗斯组稿。

我父亲从浙美毕业,原本计划留在浙美,后来天津方面了解到这个情况,便专门派市委宣传部的工作人员去浙美要他回来。南京艺术学院也让我父亲过去,当时所给的待遇也非常好,但我父亲没有去。考虑到当时我的爷爷、奶奶、姥爷、姥姥四位老人都在天津,所以就回了天津。

那时候的纸媒是文艺思想和文艺作品传播的最重要的媒介。父亲回来后继续主编《迎春花》杂志,后来叫《国画家》。我父亲也是《中国油画》的主编,在这里工作了两三年。出版社的工作对我父亲的艺术成长道路大有助益,善于学习的人会很好地利用这一点。他是一个善于学习的人,再加上手勤、眼勤。我父亲常跟我说,即使不画画也没有关系,在美协工作中你要多看,你接触的基本都是在中国很有成就的画家,每个人身上都有优点,平时手勤一些。我父亲建议我使用小本稍作勾画或者记录,将来或许会用作素材,无论是灵感还是闪光点,记录下来可以直接查看。现在使用照相机拍摄,拍的时候非常激动,回来很少有人会再看这些照片,但用纸笔记录下来的东西是不一样的,这也是我父亲的学习方法。

他非常喜欢苏东坡,喜欢音乐、舞蹈、体育等,他的兴趣比较广泛。总体来说,他是一个有深度的学者,社会生活中没有太多世俗交往,这保证了他心思聚焦在绘画上。有时候看他画画,我认为这张画还可以,可他往往就撕掉或者挖补。他是一个较真的人,往往这种人会成功。

他身上有很多闪光点,而且不畏权势。他最常叮嘱的,就是要画好画、做好人。我一直记住这句话,从中也受益匪浅。父亲低调谦逊,对家人有着无微不至的关心与照顾,在写父亲的纪念文章中我也写到了很多对父亲的回忆和思念。父亲对待素昧平生的人也是一片赤诚,他帮助了很多人,有很多事情我也是后来才知道。

杜滋龄 晨曲 纸本设色145×185厘米2012

李乐然:杜先生在出版社工作之后又去了南开大学任职,从事教学与创作,在教学方面他有什么样的方法和理念,您能给我们分享一下吗?

杜松儒:我父亲在南开大学东方艺术系时秉持开放式教学观念。一方面,引进全国许多名家来南开讲课、讲座、带学生,比如浙江的刘国辉先生、油画家朱乃正先生等。另一方面,他要求学生对传统要临摹学习,但对学生创作风格却不设定要求,提倡开放、包容、尊重传统的学习氛围。

我父亲对学生很好,培养了很多优秀的学生。他上课时动手为学生做示范,与学生一起画画,时常赠予学生画作,但他不会轻易给学生改画,他的教学方法学生都非常喜欢。他对年轻教师也非常好,乐于创造机会让教师到西方去参观博物馆、艺术馆。

我父亲在南开大学工作了四五年,就退休了。

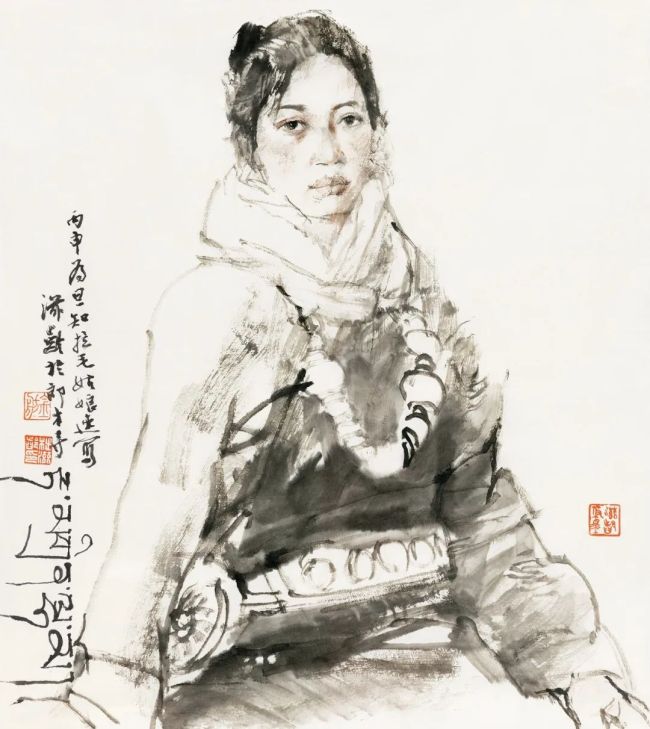

杜滋龄 旦知拉毛姑娘 纸本设色60×49厘米2016

李乐然:20世纪80年代之后,随着改革开放的步伐,市场经济也逐渐活跃,直到今天,中国书画市场的几次高峰杜先生也都经历了。他是怎么看待艺术与市场的关系的?

杜松儒:我父亲虽然不走商业运作的道路,但是他也不回避艺术市场,抱一种顺其自然的心态,不会去搞市场炒作。他更看重最初拿起画笔的初心,比较淡泊名利,这可能与他的家庭出身有关,他见过繁华,也耐过寂寞。

如今,我因父亲的离去而寂寞。他的去世给我上了一堂人生大课。他被新冠病毒感染之初并没有症状,我每天都会给他监测血压、血氧,但他有糖尿病,等到症状显著送进医院时人已昏沉。虽然我和哥哥全身心侍奉在侧,但很遗憾他去世前的十天内,因为医院的隔离制度,我无法在父亲身边,后来我问我哥哥:“爸跟你说话了吗?”我哥说父亲最后阶段说了两句话,第一句是,“我真想为社会再留些东西”。第二句是,“大彻大悟”。然后就再也没说别的了。在生命的最后关头,他想的依然是他能为社会留点什么。我无法确定父亲的“大彻大悟”究竟有着怎样的境地与意涵,只想起了弘一法师最后的遗墨“悲欣交集”,一在于悲悯,一在于解脱。现在想来,那更像是一声不绝的回响,是老骥伏枥的神会与低吟。

李乐然:他们这一代人对生活、对艺术真情实感,看重的并不是金钱与物质,而是对理想的追求、对社会的贡献。感谢杜老师所分享的关于杜先生的宝贵信息!(本文由访谈整理,经杜松儒审阅)

(来源:《美术观察》2025年第1期)

杜滋龄先生简介

杜滋龄(1941年—2023年),生于天津,1981年毕业于中国美术学院中国画系研究生班,师从叶浅予、李震坚先生。曾任天津人民美术出版社总编辑,南开大学东方艺术系主任,南开大学教授,中国画学会创会副会长、中国艺术研究院博士生导师、中国国家画院研究员。第十届、第十一届全国政协委员,中国美术家协会中国画艺委会第一届、第二届、第三届委员,中国美术家协会第五届、第六届、第七届理事。享受国务院特殊专家津贴。