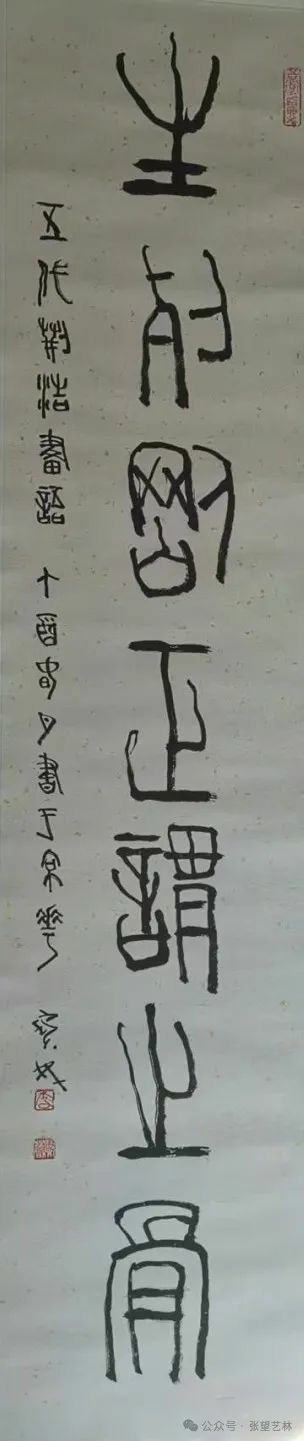

李宝林《生死刚正谓之骨》(书法)

1.研究改革开放以来山水画发展绕不开的画家

李宝林“生死刚正谓之骨”的“山骨体”山水画探索,前无古人,在中国画坛40余年间引起了一波又一波的震动,其中有高度的赞誉,也有不少的争议。但正是赞誉与争议并存,使他成为改革开放以来中国美术界革新派最具有代表性的人物之一,成为研究改革开放以来山水画发展绕不开的重要人物。

在诸多中肯的评论中,杨晓阳概括李宝林对传统山水画的超越或许最为全面、精到。他说:“(李宝林)尝试大写意山水画的探索与研究。其几十年的探索过程中,无论是对山水画艺术的理解,还是在具体创作方法的运用上都有着明显区别于他人的方法与理念,这使得他的绘画作品明显超越了传统山水画的标准意义。”

杨晓阳认为,李宝林对“传统山水画的标准意义”的“明显超越”,至少有三点:”第一,他在把中国画推向现代形式上有很大的跨步。看他的画,感觉很有时代精神,很有时代心理需求,在表现手法上他有大胆的探索。第二,构图很饱满,很大气,气象很大。他很注意外轮廓的整体,平面化,这一点和他所表现山水画方面,已经形成了自己的风格。第三,他弘扬“道咸中兴”开创的金石画风,努力寻找属于自己的表现方式与感受,用自己特定的山水语言来体现自然的粗犷博大、历史的厚重沧桑、宇宙的神秘浩瀚,着意于作品的表现性与象征意义。”

应该说,杨晓阳所论是中肯的,也是抓住了关键、要津的。李宝林的“现代山水,独树一帜”,“推出了现代山水的面貌。”

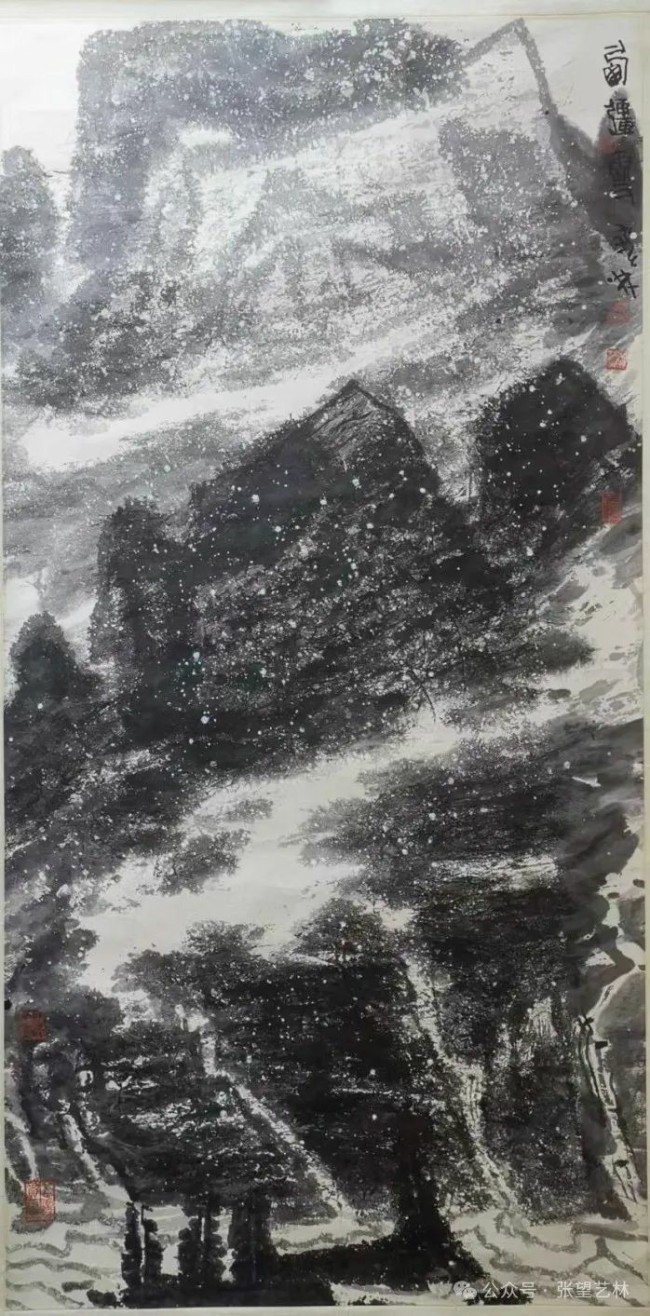

李宝林《西疆雪》(2005年)

2.“山骨体”——山水画体的新变

李宝林对中国画艺术的贡献,首先在山水画体的新变。

中国画源远流长。六朝时山水画就诞生了,宗炳在此时写出了中国也是世界上第一篇正式的山水画论《画山水序》。王微接着写出《叙画》,全面论述了山水画的功能与地位、山水画的创作要点和构成要素。这种理论概括或指导下的山水画,可称为“全要素山水画”。

王微是这样叙述山水画的:“目有所极,故所见不周……曲以为嵩高,趣以为方丈。以叐之画,齐乎太华。枉之点,表夫龙准。眉额颊辅,若晏笈兮;孤岩郁秀,若吐云兮。横变纵化,故动生焉。前矩后方,(则形)出焉。然后,宫观舟车,器以类聚;犬马禽鱼,物以状分。此画之致也。”

在王微看来,一幅“画之致也”的山水画,不仅应该精心选择绘画对象,画“孤岩郁秀”,画“白水激涧”,而且还要画“宫观舟车”,“犬马禽鱼”。

郭熙的《林泉高致集》是在山水画高度成熟之后产生的,在一定程度上,是对北宋后期之前的山水画创作的一次大总结。郭熙认为,山水胜境,超迈尘俗,又涵养丰富,是君子在精神上可以得到满足的境界。他说:“看此画令人生此意,如真在此山中,此画之景外意也。见青烟白道而思行,见平川落照而思望,见幽人山客而思居,见岩扃泉石而思游”。在他看来,“水得山而媚,得亭榭而明快,得渔钓而旷落”,山水画创作要“水以山为面,以亭榭为眉目,以渔钓为精神”,从而“可行”、“可望”、“可居”、“可游”,“画凡至此,皆入妙品”。

可以说,王微与郭熙的山水画观影响着整个中国山水画史,之前和之后的山水画,几乎每一幅山水画的构成有山、水、石、树、房、屋、楼台、舟车、桥梁、风、雨、阴、晴、雪、日、云、雾等等,真正做到了“可行”、“可望”、“可居”、“可游”。

但是,这种“什么都有”的山水画到李宝林这里变了。他的山水画中大多只有山,不仅树极为稀少,而且山也似乎刨去了地表的土壤,只有裸露的山岩,只有风雨侵蚀的金石斑驳。这种山水画,完全聚焦于“骨”,“可望”、“可敬”、“可畏”、“可思”而不“可行”、不“可居”、不“可游”。我由此把这种新的山水画称之为“山骨体”山水画。这也印证了李宝林的艺术格言:“生死刚正谓之骨”。

李宝林《西疆雪》(水墨山水局部)