山东

春溪漱山石,稚笔染丹青

我常常凝视范宽的《溪山行旅图》,那些密集的雨点皴如春溪漱石般撞击心扉。笔锋垂直戳点,墨迹层层堆叠,北方山岩的浑厚体量在绢素上生长出来。郭熙说“笔迹者,界也,流美者,人也”,此刻我往往感概颇多:每一粒墨点都似水滴凿石,既是自然的物理痕迹,亦是画家心绪的回荡。

归乡图中国画200×200cm2025年

元代画家在克制中藏着对自然的敬畏,如董其昌的《青弁图》以湿墨晕染远山,湿润的笔触如春溪漫过山石,将流动的记忆凝固于墨色。事实上,山水画并非摹写表象,而是将自然的动势化为笔墨的呼吸。这也是恽向所谓“以溪山养笔墨之生机”的意涵。

文人画中“稚笔”的意趣,总让我想起苏轼的《枯木怪石图》。那看似笨拙的树干线条,实则洗尽铅华,以拙胜巧。八大山人晚年的颤抖荷茎更令我痴迷,老拙的笔触既是对生命的诚实记录,亦是对“不完美之力”的诗意转译。稚笔非稚气,而是褪去矫饰后,笔墨与心性的坦诚相拥。正如春溪漱山石,水滴未必圆润,却能在漫长岁月中刻出山川的魂魄。

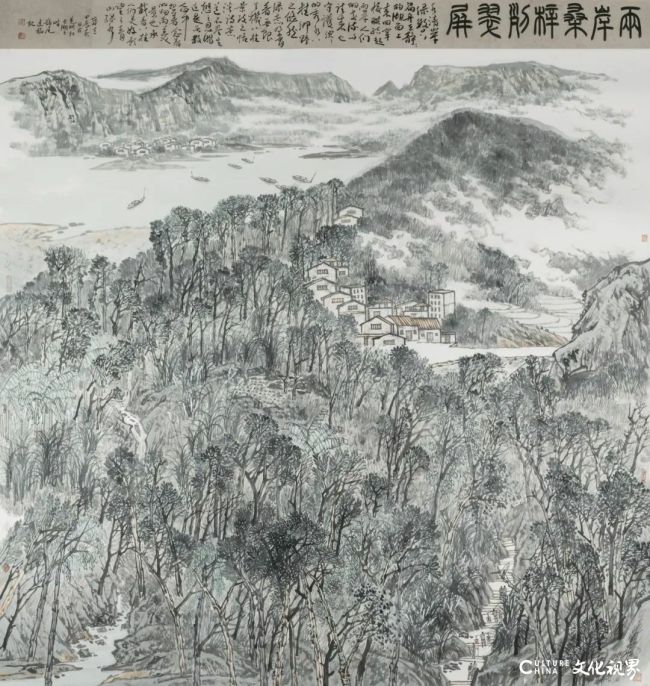

两岸桑梓列翠屏中国画200×200cm2024年

我偏爱明清小青绿的薄敷之法,文徵明的《惠山茶会图》中,石青层层透叠,如春溪倒映天光,色与墨交织出光影的呼吸。王鉴的赭石渲染则留白飞动,让色彩如溪水浸润石隙,既渗透又疏朗。矿物颜料的冷冽与绢素的温润碰撞,恰似丹青与自然的对话,色彩不再是附庸,而是另一种笔墨的“漱石”之声。

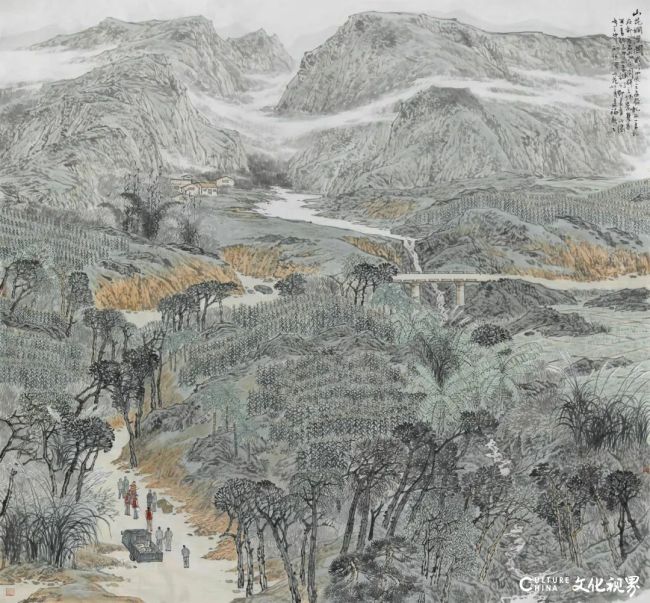

山花烂漫中国画200×200cm2024年