书写与表达

一堆泥土,一堆杂物,在一些人眼中或许只是弃之无用的一堆废料;在另外一些人的手中,或许就能抟抟揉揉最终捧出一件美轮美奂的器物;而在某些人的挥运营造之下,或许就有一座殿堂在你面前拔地而起。

显然,我们都会崇尚那些心中纳丘壑、笔底有山河的智者,只可惜不免“心崇七层宝塔,笔下不足三尺珊瑚”的尴尬,只能留一句“虽不能至,心向往之”的借口。

很难从南朝梁武帝盛赞王羲之书法“龙跳天门,虎卧凤阙”这句话中体会那么一个“境界”。中国人搞“玄”此乃一例而已。

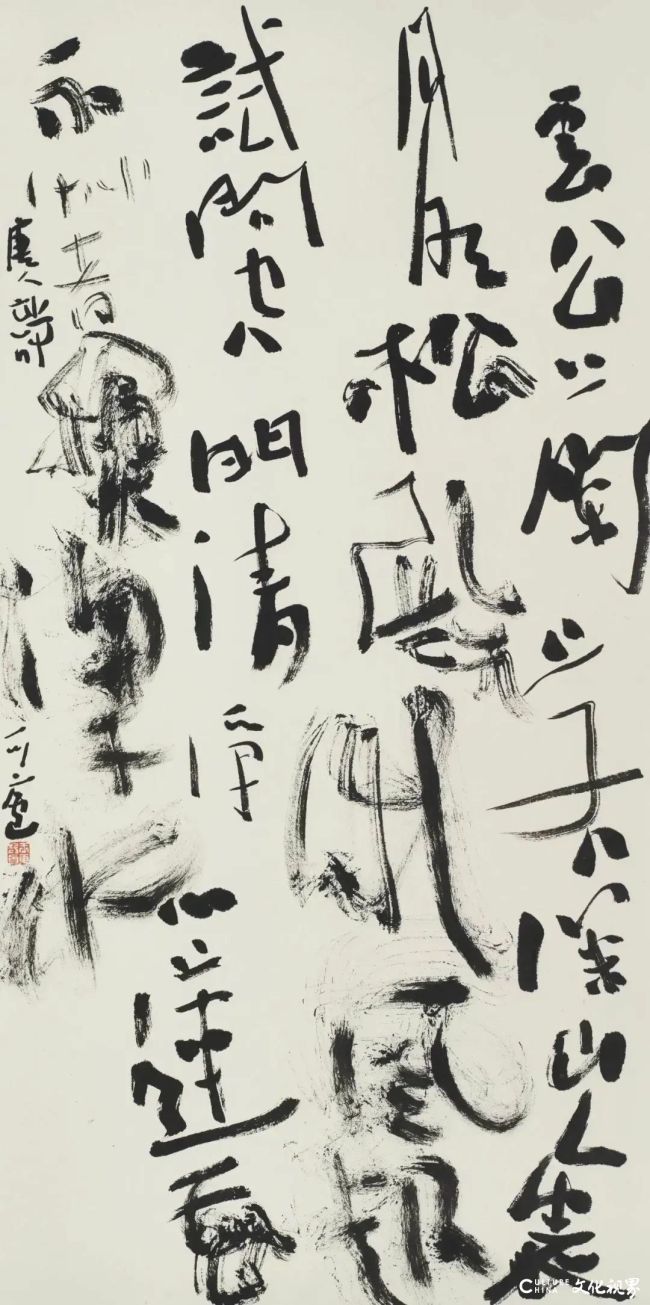

权德舆·题云师山房,70cm×35cm,纸本,2022年

古时讲结体、结字、间架,大到章法布局,再者气韵、精神等等。西人说艺术,多以造型、结构、色彩、透视、空间等等。词汇不一,但有诸多相近之义。

窃以为,被公认的颜真卿代表作《祭侄文稿》固然高蹈胜绝,古今独步。比较而言,王羲之作品典雅精致,但显然没有达到“道”的高境界,其最代表性的也并非《兰亭序》,他最好的状态,最好的作品就没出来。

人遵从知觉心理和本能状态的发挥,不一定是有“秩序”有“规则”的,但若以一种自觉与求智的创作心态来面对,情况就会不一样。最初,一切都无所有,一切都无所谓,规则也是先有“非常态”的出现,经过磨合,也就被渐渐接受了,也就成了“常态”了。说到底,从无序到有序需要一个过程,从有序到“无序”也需要一个过程。

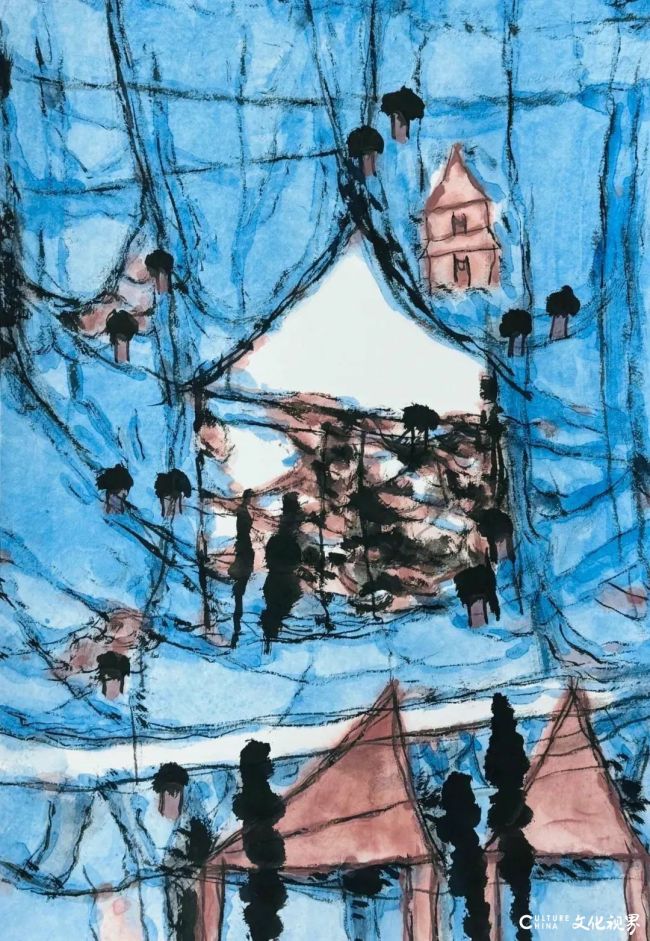

20231205,65cm×44.5cm,纸本设色,2023年

如果拿达芬奇与米开朗基罗比较,我更欣赏后者。达式生活的太“优越”了,他的作品中总让我觉得一流的才赋被高档的“优雅”浸泡过的感觉。

维森特·兰尼尔在《视觉艺术》中写道:最引人注目的视觉要素应属色彩。我想是有道理的,但这相对西方的艺术体系更吻合。东方,中国人,传统艺术的知觉上最享受的却是线条,以及与线条相关的黑白的要素。

黑色,中国人的主体“色彩”。古时中国人称黑色为玄色。老子“玄之又玄,众妙之门”即有所指。黑色,代表着沉稳、神秘、深邃、玄远等等。白,素之极点及白色。一件作品中,线条的“实”与空白的“虚”,是否正是艺术作品中最具说服力的大的因素呢?至“玄”即“黑”,至“素”为“白”。中国画黑白之体系,可谓简之又简,艺术至高境界中的单纯与练达于此相视一笑。

老子曰:质真若渝。清人何绍基曰:书虽一艺,与性、道通。朱若极亦言:自性宁薄劣,独步乃幽偏。这给了我们这类“见异思迁”的人更多的借口。

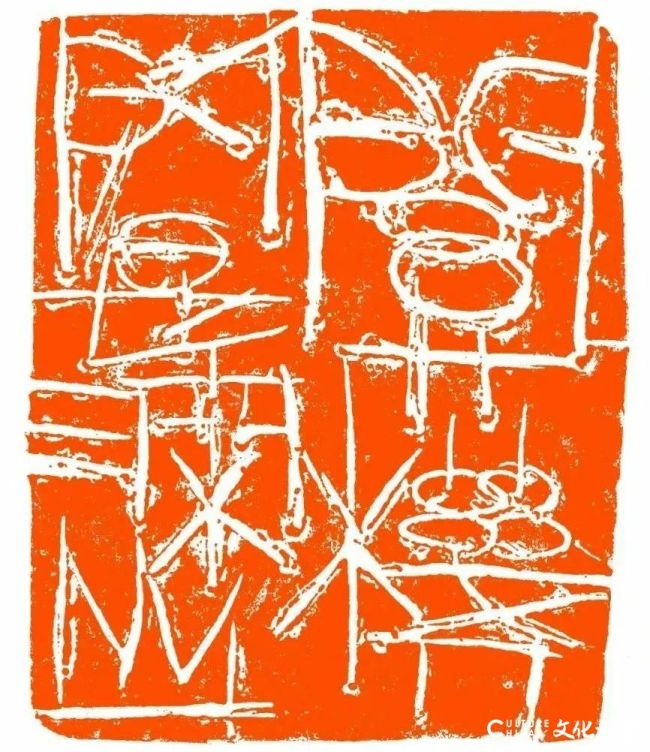

关机即是深山,21cm×17cm,陶瓷印,2024年