赵孟頫曰:用笔千古不易,结字因时相传。后半句真有远见,一派可以“与时俱进”的味道。如果我们把王羲之作为最“正宗”的传统的话,那么金农算什么?杨维桢、徐渭、傅山又算什么?还有……

书家书写情景中时间性与空间性决定了点画的形态。显而易见的例子,飞动的怀素《自叙贴》和敦厚的伊秉绶隶书之间,让人体会到书写之间的时间感;爽利的赵佶“瘦金体”与粗硕的王蘧常书法比较,毛笔书写的垂直空间感就出来了。

颜真卿曾言:意外生体,另有异势。其中境界,深念之。

敦煌书迹、民间残纸,已然让我们接受,艺术的“规范”与艺术家的“出格”有时是很有意思的一段“姻缘”。艺术家因为“出格”创造了一种新的艺术规范,如果没有敢于“出格”、敢于表露“直觉感应”的个体,“艺术史”这个词汇一定是存活于剥落的记忆中的一摊碎片了。

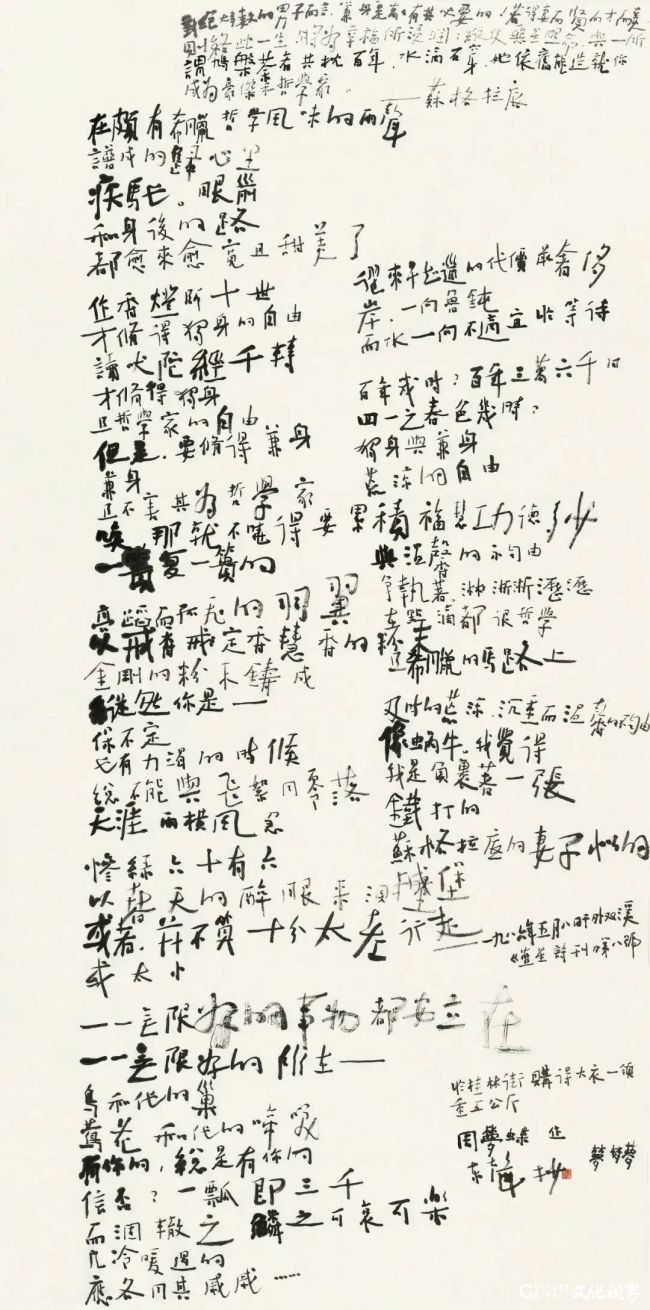

周梦蝶·于桂林街购得大衣一领重五公斤,248cm×125cm,纸本,2024年

在绘画中,达到一种很下功夫的“逼真”与“丰富”不容易,而简约更难。因为,表面上讨人喜欢的往往是泛常的开始,而表面上看似容易的则往往意味着更深的一些内容。这其中的“玄机”远远越出了画面以内的范畴。

不知道为什么,自己越来越不习惯于那么一种娴熟的套路,不论是手上的工作,还是眼目中的欣赏。也许,自己越来越不那么“专业”,越来越远离了“专业”,而我却常常沉浸在“另外”的一种情境中不能自拔,于或许“不值一笑”的涂划与文字中忘乎所以。

正统的正襟危坐,富丽堂皇的廊柱下一副冠冕堂皇的做派,规范者把规范套在被规范者的头上,只要触犯,规范者就念“紧箍咒”,让你不得不就范。华丽的宫廷里有的是美酒佳肴,而幽闭禁锢的空气却常常使思想沉默。人不能只为了一付油肠活着,还可以做些其他的事。

35cm×35cm,纸本设色,2022年

从无为到有为,从物质稀缺到极大丰富,这的确是社会的一种进步,物质的,也是文明的。人从远古洪荒中走来,不再“野蛮”地生吃食物,不再“衣”不遮体,然而满口的创造“文明”,却往往每一丝毫的“文明”都是鲜血和野蛮的换得。按这种逻辑分析,以“野蛮”对付“野蛮”,最终得到的是“文明”。现代人似乎比任何时代都具有“自我牺牲”精神。表现为人变得相当“物质”,人成了“物质”的奴仆;表现为对“物质”的趋之若鹜,不知道自己“身在何处”的方向感迷失。

在人被“技术”所挟持的当下社会,“物质”在大踏步前进,而“文明”却在堕落,不是退步。“文明”已成为被“物质”压榨下的星星点点的渣儿。“文明”没有走到“物质”的正面去,是必然的。

现代科技的发展着实让人便利,信息传输也更为迅捷。通讯、网络使千里万里不再遥远,只要轻轻一敲键盘,即可“天涯咫尺”,图像、文本一瞬之间即可到达。然而,再看看城里的熙熙攘攘的人群吧,即使电梯里面对面站立,即使公交车上挤挤挨挨,也分明一个个“咫尺天涯”的表情,木呆、淡漠。距离近了,心却远了;物质厚了,情意却薄了。这就是现实的社会和社会的现实。

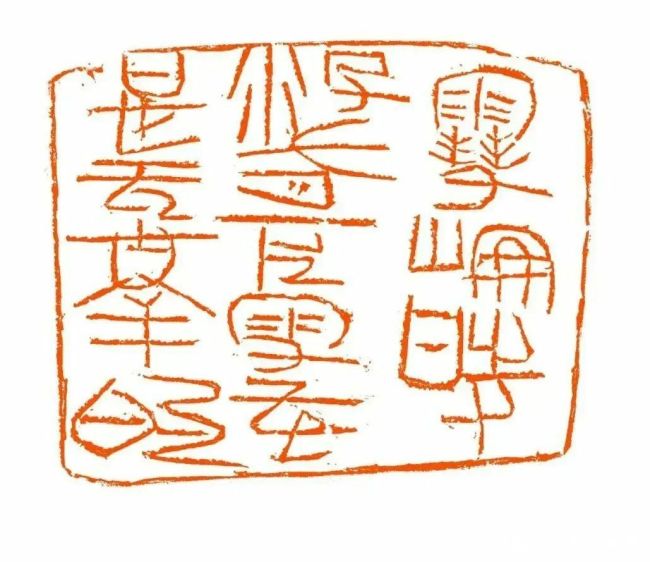

雪崩时没有一片雪花是无辜的,26cm×32cm,陶瓷印,2024年