山东

“我本无才何谈尽?”马六明谦逊且真实,非常清醒地在走自己的艺术之路。年轻时生猛而先锋的行为艺术或许是大家对他最深刻的印象,但他其实从早期到现在一直在绘画,在语言和方法上从未停止探索,不疾不徐。马六明的艺术没有被塑造,好的艺术家永远在自我寻找,他的“留白”从来都不是遗憾和落幕,而是个人认知体验的过程。

马六明工作室。图片由马六明工作室提供,©️马六明

王群:您在1993年《芬-马六明》系列中通过化妆模糊性别,经常被解读为性别议题,在某种程度上就像是对抗集体主义视觉规训的手术刀,您能否具体解释这种规训机制如何作用于身体?今天的短视频审美是否构成了新的规训系统?

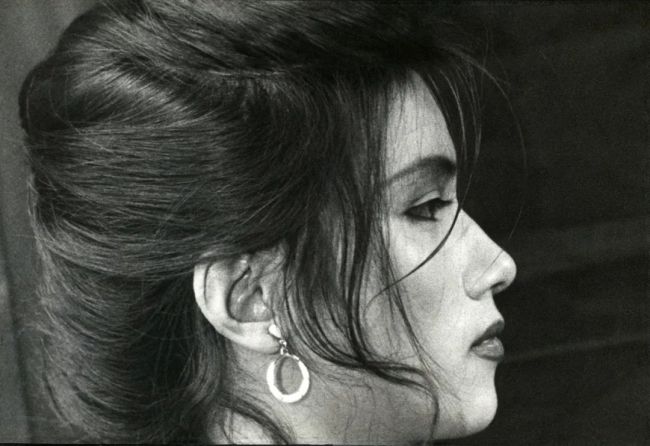

马六明,《芬-马六明》,行为,北京东村,1993。图片由马六明工作室提供,©️马六明

马六明:当年做行为艺术是为了表达自己的一种生存状态,在中国绘画这一块当时已经产生了玩世现实主义和政治波普,我做的行为艺术成就了多元的艺术形式,特别是用裸体作为艺术语言的这种形式,在那个时候应该是有冲击力的。多年之后我把《芬-马六明》系列作品称为“总体艺术”,她涵盖了摄影、行为现场、录像、绘画、雕塑等艺术形式。事情的发端是偏偶然的,做的时候其实是凭艺术家的一种热情,对自我的表达的渴望。一种新的艺术产生,人们往往会用他们已知的经验去评判,不免会产生偏差。有些艺术是在做了很多年之后,不断的被专业人士提起,从不同角度的阐释和解说,这种解释也在慢慢地被积累形成观念。我觉得一件好的艺术品是可以在不同时代产生对话的,没有一个标准答案。我们做艺术就是不想被社会塑造。今天的短视频会通过大数据推送出现新的审美,作为个人不应该被麻痹。

马六明在美国旧金山,1999。图片由马六明工作室提供,©️马六明