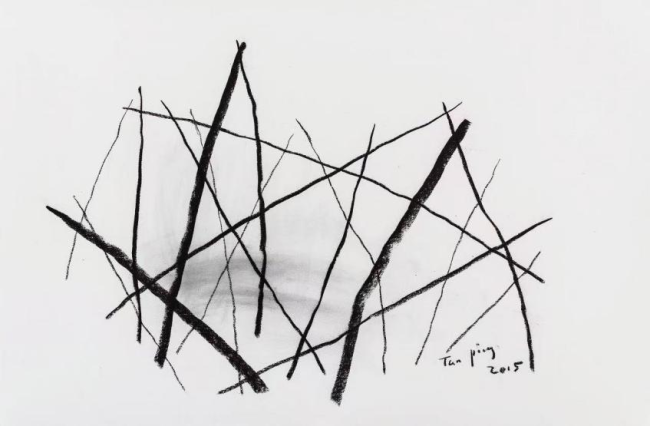

谭平,《素描》,79x110cm,

炭笔,2015年

就艺术本身来说,谭平之前所关注的问题聚焦于对抽象艺术语言本身的探索——虽然他经常说“我不是一个抽象艺术家”——但他之前的创作是以点、线、面、色彩作为目的,去探讨它们之间的关系;而2020年之后、尤其是当下,对艺术语言本体的探索已不是谭平创作的目的,这不仅是艺术本身的问题,而是拓展到当代社会和文化的问题。谭平认为,“我现在最感兴趣的就是寻找一个原点,然后就开始做,方向不重要,在做的过程中随时都会有新的东西涌现。这次我在成都做的这个作品,就是这样进行的。”

展览“谭平个展:艺术家的7个工作日”由三个部分共同组成,突出体现了谭平把时间作为创作本体,过程即作品的特点。展览的第一空间,在七天中,谭平持续发酵“无意义的悬置”,这也是本次展览最核心、最具实验性的部分——艺术家的创作过程和空间本身成为了作品。展览的第三空间最终呈现的是一幅绘画:七天中,谭平每一天都来到现场,覆盖掉前一天的画作后,重新挥笔创作,这也延续了谭平“覆盖-重生”的创作观念以及他对“存在与虚无”的辩证思考;展览的第二空间呈现了谭平自2020年以来的部分油画作品,它连接着第一、三空间,好像纽带又似第三空间绘画观念的一个证据。

实验性场域作品:“无意义的悬置”

人生时刻处于“无意义的悬置”状态

艺术是缓慢消解“悬置状态”的过程

是使“无意义”生成“意义”的瞬间

——谭平

“这是一个遮挡物体”,一进入K空间、正中间的柱子上方这样写到。

“柱子是我这次创作的原点,然后才有了工作七天的想法”,以此出发,谭平展开了柱子的模数,用数字7把K空间第一展厅进行分割。谭平强调“限定条件”对激发偶然性的意义。无论是七天的时间框架,还是画框尺寸的规则设定,均旨在打破惯性思维。他借鉴博伊斯与克莱因的实践,将工作方法置于形式之上,“整个创作的过程如同游戏”。K空间中原本柱子的尺寸是70x70厘米,因此艺术家设置的游戏规则是以7或7的倍数来上下浮动。艺术家提前一个月在工作室预制了14个大小不同的画框(画框的尺寸也是按照数字7来变化)。

来到K空间后,他第一天用铅笔在墙上打上70x70厘米的网格,第二天挂上画框——这些大大小小的画框并不垂直于地面,就像谭平所说:“斜的,是在找一种看起来不稳定、不确定的感觉。”第三天在墙面上水平方向贴上一条胶带,同时邀请年轻服装设计师许真瑞用1.4x1.4米的白布,不规则折叠后穿插挂于墙面上。

谭平,K空间实验项目