她最近的“草叶菩提”展览展出了许多佳作,也展现了她的新思考。作品缘起自西双版纳。那儿便如童年般总是充沛着阳光雨露。其植被迥然异于中土,径跨巨大,叶片肥硕。哲学家说,世界上没有两片相同的树叶。而徐冬青心思细腻,她是足可以把树叶当世界来画的。

徐冬青 草叶菩提之生命的完全 68×68cm 纸本设色 2023年

“万绿丛中一点红”“红花也要绿叶配”,这是大俗话了。古往今来,人们沉醉于花的语言,为它赋予了诸多的概念。的确,作为繁殖器官的花,只要负责美就行了,也因此被包装,从西双版纳的机场源源不断飞到各地的花店,再被男士们传递到女士们手中,完成一种情感的寄托,也寄予了温存与繁殖的想象。

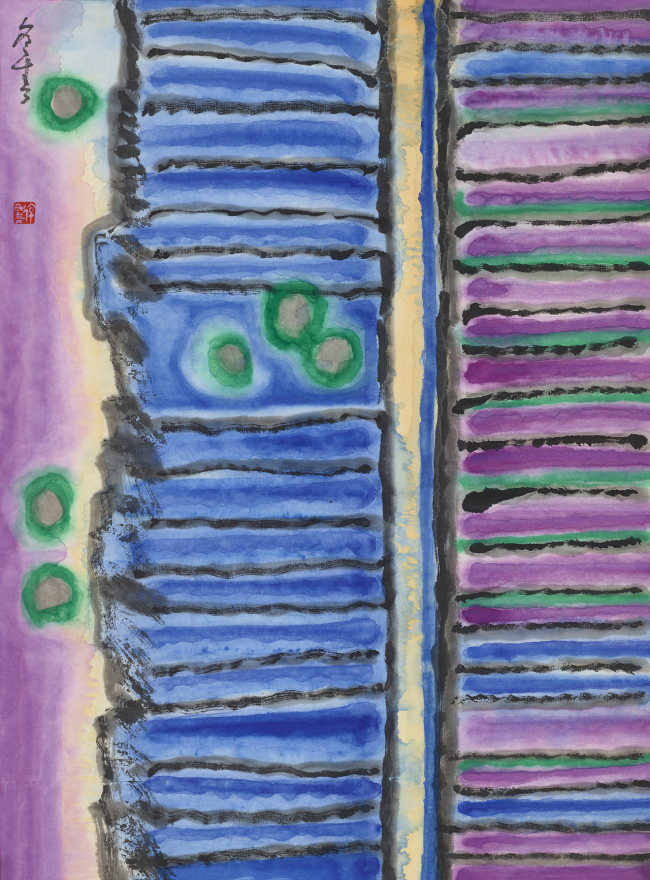

自然界中,叶子尽管面积更大,数量更多,但常常是一种陪衬,也在日常生活中被放在更实用的位置。贝叶用于书写、豆叶用来制碱、芭蕉叶用于蒸米糕、茅草叶用于垫吊脚楼里的席子。同样在中国画里,叶片也很少作为主角,它常作为瓜果、花朵的陪衬——除了兰叶、竹子等;树叶很多时候也并不单独成为审美对象,常是山水画与人物画中的点景与布景。这样大张旗鼓地画“一枝一叶”,或许是当代画家的开拓。她的老师姜宝林先生在花鸟画领域截枝取叶,在山水画里“海水江崖”般几何式构图,都极大拓宽了传统中国画的题材。徐冬青在这基础上有了构成式的探索,将意象抽离、重新组合,实现物与物之间的块面、线条交叉。杂糅而有序,纷繁而肃穆。

徐冬青 草叶菩提之道路 45×34cm 纸本设色 2023年

而我们仔细看徐冬青的画,叶子占据了显眼的位置,就像潘天寿画中以石头造险,而后围绕石头破险。那些叶片,是有浩瀚的生命状态的,像团云、远山、汪洋、扁舟、闪电……她将花放到了一边一角(即便是在画面中心也不过分突出),使得小尺幅里也拉开了巨大的视觉跨度,产生一种平远式的凝视感、宇宙般的空间感、沧海蜉蝣般的宿命感。

徐冬青的创作历程是由工笔转到写意。我们在作品中也能清晰地感受到,作品既有工笔的工整细腻,又有写意的笔到意到之简。她在创作过程中倒逼自己理解和接受由繁到简的创作归宿,从而以新的面貌再现大自然最简单的美。不多言一句、不多画一笔,笔到情到意到。作者坦陈心路,而观者在作品中如照镜子般去繁归简,看清自己心中涌动的单纯,这便是艺术的魅力。

徐冬青 鸟与鸢尾 68×68cm 纸本设色 2018年