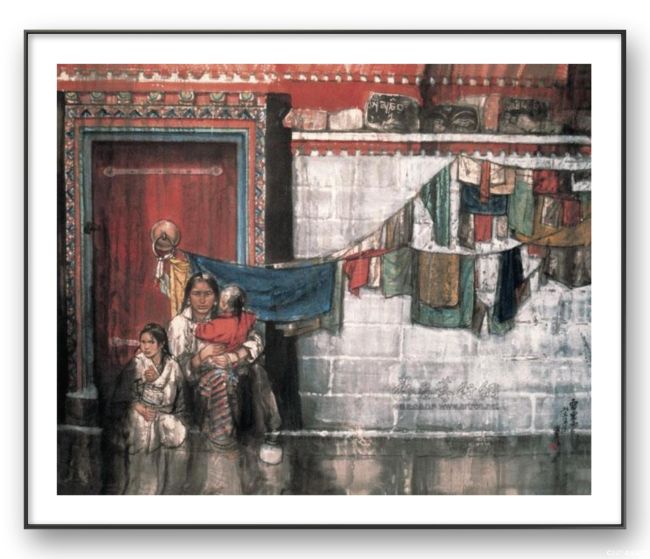

史国良的创作始终聚焦于“人”的精神图谱,而宗教体验与世俗观察的双重视角,构成了他解读人性的两把钥匙。早年的寺院修行经历,并未使他走向脱离尘世的“空灵”叙事,反而让他以更深刻的洞察力捕捉宗教仪式背后的凡人微光。他笔下的信徒,从不以刻板的“神圣形象”出现,而是通过诵经时微颤的指尖、转经时鞋底的泥土、礼佛后舒展的眉头,展现信仰与生活的交融共生。这种将神圣性消解于日常细节的书写方式,让宗教题材超越了符号化的图解,成为观照人类精神困境的镜像。

回归世俗生活后,他对市井万象的描绘更显游刃有余。从集市的喧闹到边疆村寨的质朴,从劳作中的汗水到孩童嬉戏的天真,他总能在平凡场景中提炼出直击人心的诗意。这种“接地气”的创作取向,并非对生活的简单复刻,而是源于他对“艺术即生命体验”的深刻认知——他相信,真正的人性光芒往往闪耀在最普通的日常之中,而画家的使命,便是用画笔将这些稍纵即逝的生命瞬间转化为永恒的精神意象。

在破与立之间寻找艺术真义

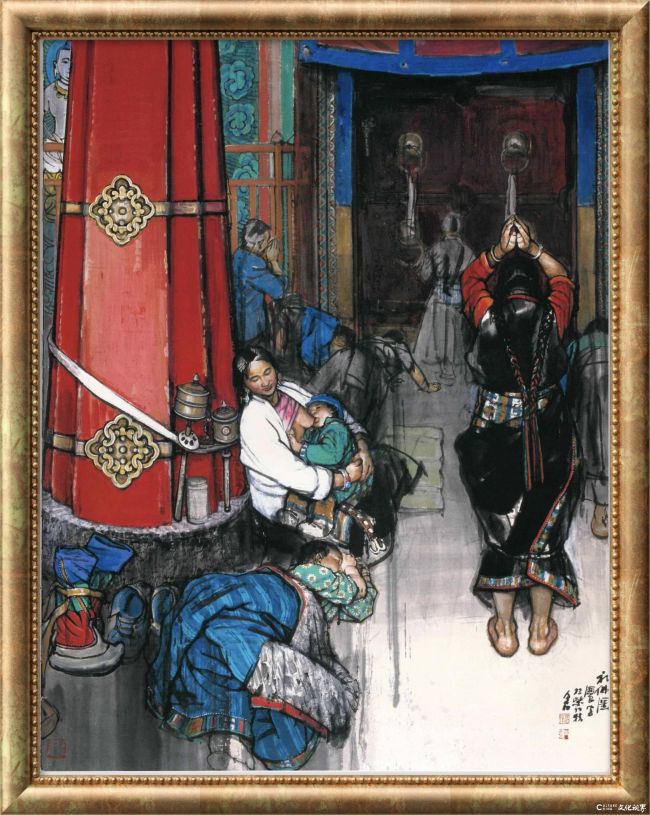

1995年的出家与还俗,不仅是史国良个人生活的转折,更成为其艺术观念的重要分水点。寺院中的清修时光,让他得以跳出世俗艺术评价体系,重新思考“艺术何为”的根本问题。当他发现传统宗教绘画的程式化表达无法承载真实的生命体验时,毅然选择以“入世修行”的方式回归尘世——这种选择不是对信仰的背离,而是对艺术本质的顿悟:真正的艺术修行,从不在空山古寺中,而在与现实生活的碰撞与和解中。

此后的创作中,他的作品呈现出更强烈的自我剖析意识。画面中的人物既是他者,亦是自我的投射;场景的构建既是对现实的观照,亦是精神世界的外显。他不再满足于描绘“所见之景”,而是致力于呈现“所感之心”——那些藏在人物眼神中的复杂情绪,那些隐含在构图节奏里的精神张力,共同构成了他作品中独特的“心理写实”维度。这种从“再现现实”到“表现心灵”的转变,标志着他从技艺精湛的画家向思想深刻的艺术家的蜕变。