新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,中华网山东&文化视界网特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

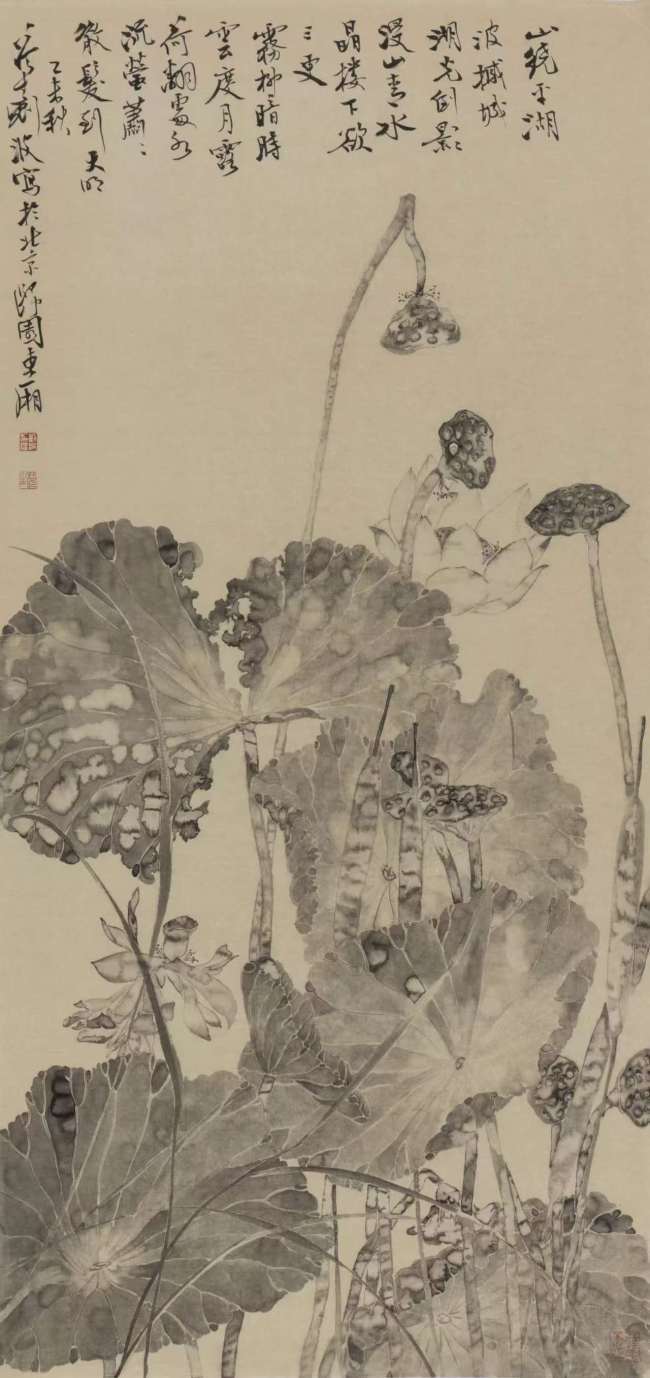

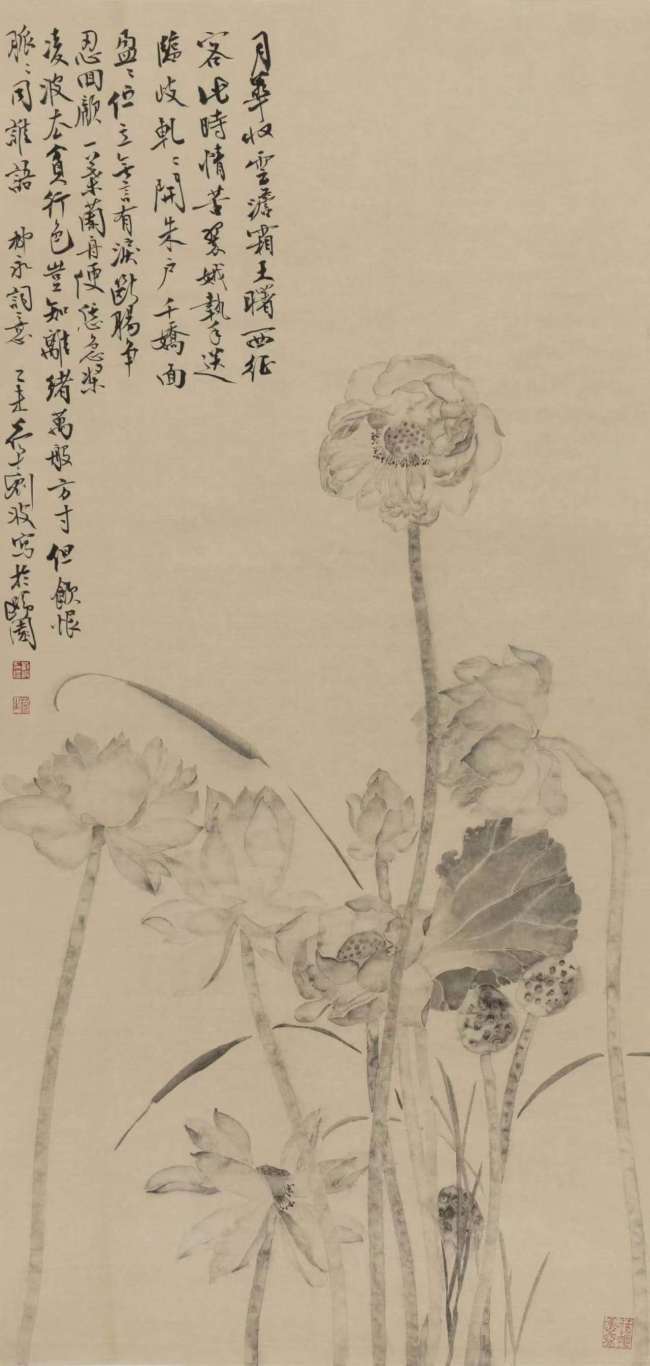

宣纸上的墨痕洇开时,时间便有了形状。刘波的水墨世界恰似一扇雕花木窗,半开半掩间,透出千年文人画的清辉。他的笔锋游走于形神之际,墨色沉浮于有无之间,将中国画最精微的“写意”传统,转化为一种直指当下的生命叙事。那些或凝眸或低眉的人物,那些似摇曳似凝固的花鸟,从不是对物象的简单摹写,而是宣纸上生长出的精神图腾——带着八大山人的孤傲、陈老莲的奇崛,最终归于刘波式的澄明与自在。当浮躁的当代艺术热衷于制造视觉奇观时,刘波却以最沉静的笔墨,在宣纸的方寸之间开辟出一片精神净土,让千年的水墨传统在当代语境中焕发出全新的生命力。

刘波作品最动人的特质,在于他的笔墨间流淌着写意血脉,却在章法经营中不着痕迹地融入了现代艺术的视觉智慧。这种双重性不是刻意为之的标新立异,而是艺术家内在文化自觉的自然流露。在人物衣袂的飞白里,在花枝摇曳的韵律中,观者能同时捕捉到两种时间维度的对话:一方面是“气韵生动”的传统美学追求,另一方面则是现代人对存在本质的诘问。刘波的水墨艺术存在着有趣的悖论——最传统的表现方式承载着最当下的生命感悟,最克制的笔墨语言反而释放出最丰富的情感维度。这种矛盾统一恰恰构成了其艺术最珍贵的品质,让观者得以在熟悉的视觉经验中遭遇到陌生的精神碰撞。

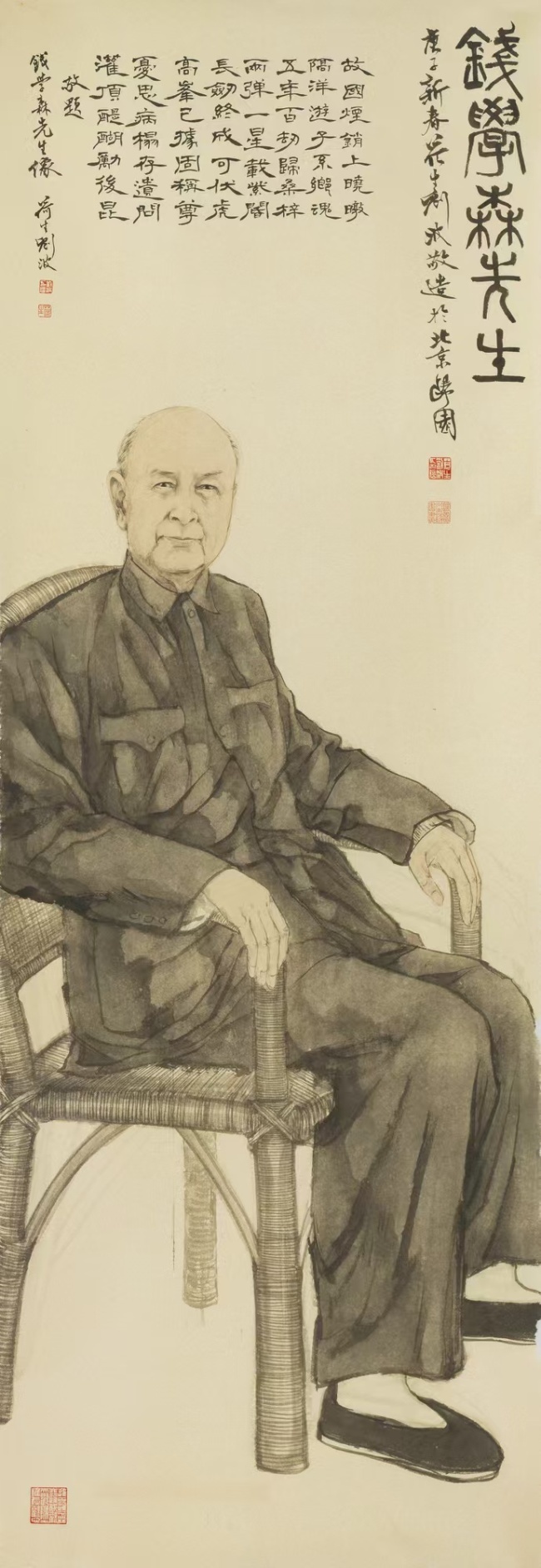

刘波的人物画,是对人物内在精神的深度挖掘与呈现。他的人物画,不仅仅是形似的描绘,更是神似的捕捉,他笔下的人物,仿佛从历史的长河中走来,带着那个时代特有的气息与灵魂。从古代的文人雅士到近现代的科学巨匠、文化名人,他的人物画多取材于古今杰出人物。在创作过程中,刘波并不追求对人物外貌的刻板复制,而是通过对人物神情、姿态的精准把握,以及对笔墨的巧妙运用,展现人物的性格特征与精神气质。

如在描绘钱学森先生时,刘波专注于钱学森先生的面部神情与肢体语言。他运用简洁而有力的线条勾勒出人物坚毅的轮廓,通过水墨的浓淡变化表现出面部的光影与质感。他在人物画中找到了一种平衡,既不牺牲笔墨自身的审美价值,又能准确传达人物的内在精神,这是极为难得的。他综合运用多种水墨技法,中锋行笔以体现线条的力度与质感,侧锋取势来营造画面的灵动与变化,将中国画所强调的笔墨独立性发挥得淋漓尽致。这种独特的处理方式不仅使人物形象具有一种高古的美感,更增添了作品的文化底蕴与艺术感染力。