作为当代水墨领域的代表性艺术家,翁志承的创作实践折射出新一代水墨画家的知识结构转型与艺术观念嬗变。区别于传统文人画的超验性审美取向,其艺术聚焦日常现实场域,将绘画从“神圣化”的艺术殿堂引入世俗生活肌理,形成“介入性”的创作姿态。这种转向不仅是表现对象的位移,更蕴含世界观的革新——艺术不再是文人精神的独享载体,而是成为观照现实、对话时代的媒介。

翁志承的艺术路径具有鲜明的学院派特征与地域文化烙印。福建师范大学的系统训练构建了其扎实的造型能力与人文理论根基,而改革开放前沿的地域特性,则使其艺术天然浸润着创新意识。这种“学院基因”与“时代风潮”的双重滋养,造就了其作品既遵循艺术本体规律,又具先锋探索精神的独特气质,形成“紧随时代而避俗趋新”的创作基调。

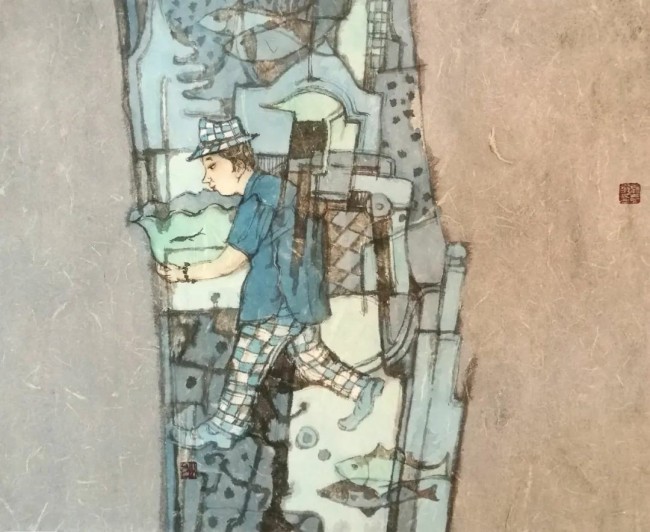

翁志承的水墨创作以“都市水墨”为实践基底,延续了20世纪90年代以来该流派的革新脉络。他突破传统水墨“清逸幽远”的审美范式,将当代城市生活图景纳入表现范畴,以审美的眼光观照钢筋森林中的众生相。这种题材选择并非简单的现实描摹,而是基于鲜明的当代意识——作为身处都市文明中的创作者,其自觉承担起记录时代精神图谱的使命。

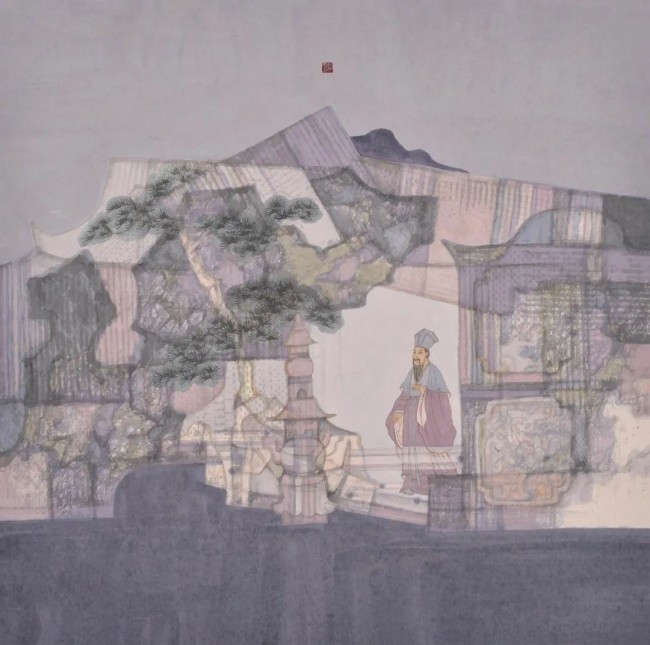

在艺术语言层面,翁志承展现出对传统技法的创造性转化能力。他摒弃“题材决定论”的片面思维,在关注都市人生存状态的同时,致力于水墨语言的现代性建构。通过将混墨法、积墨法、分染法等传统晕染技法,与严谨的造型体系有机融合,其画面形成“兼工带写”的独特语境。在人物与场景的互构中,虚实相生的空间处理、动静相依的节奏把控、疏密相映的构图法则,既保留了水墨本体的氤氲意韵,又赋予都市题材以诗性超越,实现了现实观照与笔墨意趣的辩证统一。

翁志承的艺术探索并未止步于题材与语言的双重突破,近年来更展现出对材料媒介的实验性拓展。他充分激活宣纸与彩墨的物质特性,通过媒介转换实现艺术语言的“创造性转译”。这种探索并非对传统水墨的背离,而是基于水墨本体精神的当代性诠释——以材料为切口,构建传统技法与现代视觉经验的对话机制。

尽管现阶段的媒介实验仍处于探索阶段,但其创作逻辑已清晰显现:通过材料特性的释放,将水墨的晕染技法转化为新的视觉语法,进而推动创作观念向更具哲学意味的层次攀升。这种探索不仅彰显了艺术家突破既有图式的勇气,更预示着其艺术可能开辟的新维度——在传统水墨的精神内核与当代艺术的表现形式之间,寻找更具普适性的语言接口。

翁志承的水墨艺术始终游走于现实观照与诗意表达的双重轨道。他以都市生活为创作母题,却拒绝沦为现实的镜像;他坚守水墨语言的本体特征,又不断拓展其边界。这种“入世而不媚俗,创新而不失根”的创作姿态,既体现了当代水墨画家的文化自觉,亦为传统艺术的现代转型提供了可资借鉴的样本。在艺术多元化发展的当下,我们有理由期待,其以创新为笔、以探索为墨,在未来的创作中勾勒出更具深度与张力的艺术图景。

(文/一朵青莲,来源:莲界文化)

作品欣赏

画家简介

翁志承,美术学博士,中国美术家协会会员,一级美术师,福建师大美术学院校聘硕士研究生导师,福建省画院党支部书记、副院长,福建省美协人物画艺委会副主任、秘书长。

作品参加:第五届全国青年美展(优秀奖)、“不忘初心继续前进”——庆祝建党百年美术创作工程、第十一届全国美展、第十二届全国美展、第六届全国青年美展、首届中国美术馆收藏青年美术家作品展、“丝路·新纽带——中国画青年扶持计划双年展”、新中国美术家——福建省中国画作品展、今日丝绸之路国际美术邀请展(三等奖)、第五届、第六届全国画院美术作品展、第七届全国画院美术作品展(晋京优秀作品)、第二届“陆俨少奖”全国中国画作品展(优秀奖)、第三届南京国际美术展、2012全国造型艺术新人展(新人提名奖)、第十届中国艺术节全国优秀美术作品展、2005金陵百家中国画展等多项展览。

作品被中国美术馆、中国共产党历史展览馆、中国国家画院美术馆、江苏省美术馆、山东省美术馆、福建省美术馆、厦门美术馆、关山月美术馆、辽河美术馆等机构收藏。