新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网&中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

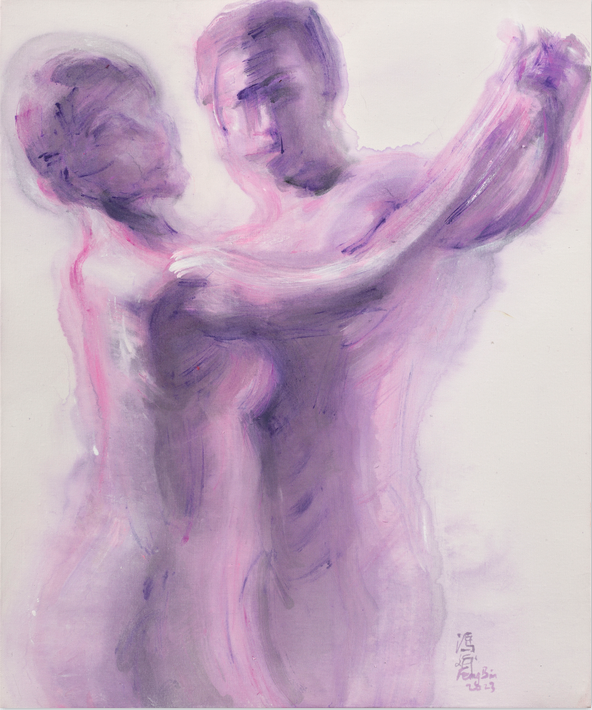

冯斌的舞蹈系列如同一场永不落幕的都市嘉年华,将现代人类的情感困境转化为视觉化的精神密码。当笔触脱离水墨的氤氲,转而以油画的厚重、丙烯的明快与综合材料的多元介入都市叙事,他对当代社会的洞察并未稀释,反而在色彩的碰撞与材质的张力中,构建起更具冲击力的“身体诗学”——那是消费时代的欲望寓言,也是存在主义困境的视觉转译。

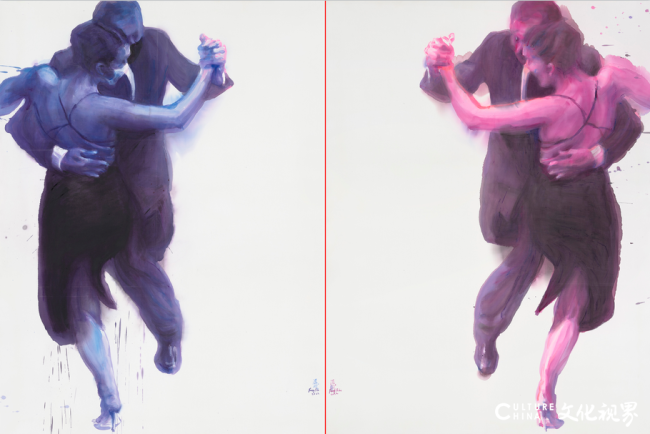

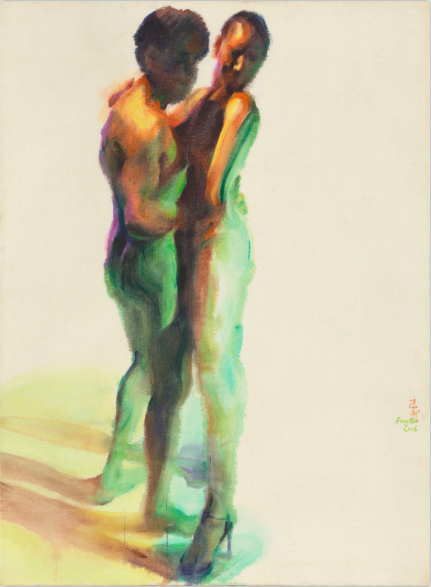

相遇 2022 丙烯,绵绸 200 x 150 cm x 2

都市精神的解剖台:从肢体语言到生存隐喻

冯斌的创作始终聚焦于都市人的身体政治。在他的画布上,舞者的肢体不再是美学观赏的对象,而是社会关系的解剖标本:交叠的手臂既是亲密的符号,也是权力的博弈;旋转的舞步既是自由的宣言,也是规训的仪式。艺术家以人类学田野调查般的敏锐,捕捉现代人际交往中的微妙张力——那些被社交礼仪包装的肢体接触,那些在霓虹灯下放大的表情管理,在强对比色彩与硬边缘构图中,显露出其下隐藏的精神裂隙。这种对身体的凝视,本质上是对鲍德里亚“景观社会”理论的视觉演绎:当人类行为异化为可供消费的景观,肢体便成为欲望编码与情感空洞的双重载体。冯斌通过对身体语言的提炼与变形,将都市人的日常互动转化为存在主义的提问现场——在技术连接无处不在的时代,我们是否反而失去了真实的情感共振?

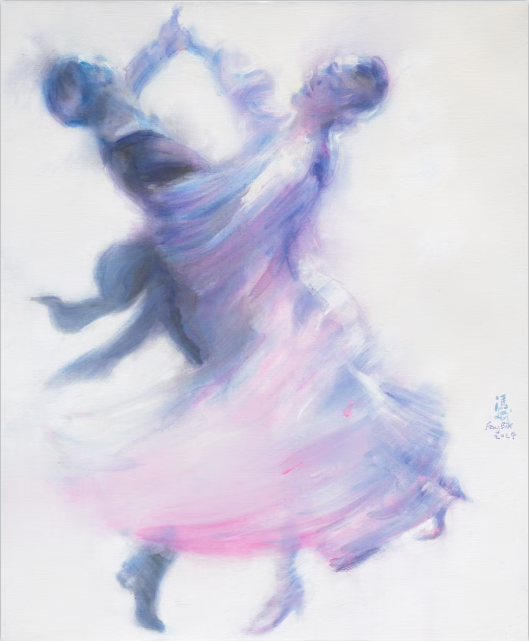

冯斌 《2025- 2 》 丙烯,绵绸 150 x 200 cm

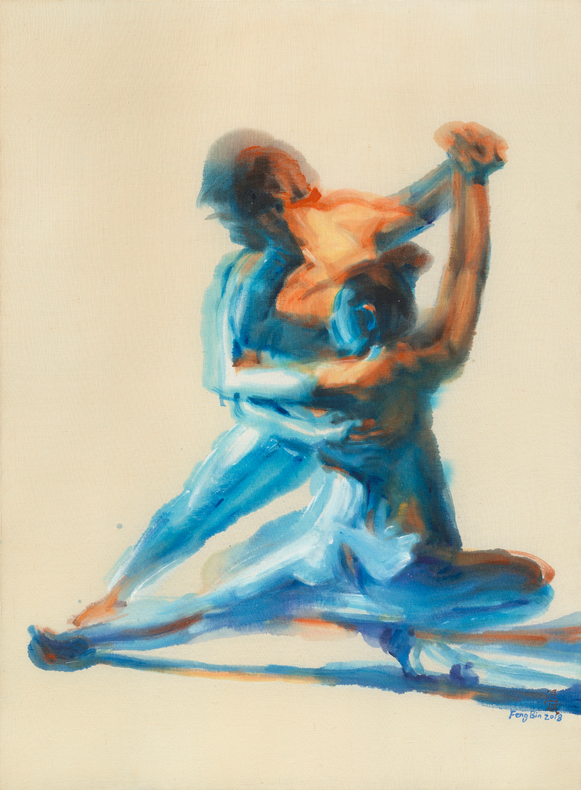

媒介突围的物质性叙事:从材质实验到观念生产

在创作中,冯斌将材料视为观念的肉身。他打破绘画媒介的传统边界,让油画的堆叠肌理诉说城市空间的历史褶皱,让丙烯的透明色域映射消费社会的浮华表象,让现成品元素(如镜面、金属箔)介入画面,迫使观众在反射的影像中直面自身的“景观性存在”。这种材质的狂欢并非技术炫技,而是对水墨之外“水性精神”的重新诠释——当油彩的厚重与丙烯的流动在画布上形成对抗性对话,当光滑的亚克力涂层与粗糙的砂纸基底并置,材质的物质性便成为现代社会矛盾的隐喻载体。冯斌尤其擅长利用材料的物理特性制造感知悖论:看似热烈的荧光色下,暗藏冷灰色的情绪底纹;立体的肌理触感中,弥漫着虚拟空间的悬浮感。这种媒介实验的本质,是让绘画从“再现现实”的传统功能中解放,成为承载多元经验的观念容器。

动态的形而上学:凝固瞬间的永恒困境

舞蹈系列的核心,是对“运动”与“停滞”的哲学思辨。冯斌以快门般的瞬间截取,将舞蹈的动态定格为永恒的静态构图,使画面成为时间的琥珀:舞者扭曲的肢体保持着运动的余韵,却在画布上获得了雕塑般的纪念碑性。这种处理消解了传统叙事的时间线性,转而在二维平面上构建起“瞬间即永恒”的存在主义场域——那些凝固的舞步既是对当下狂欢的记录,也是对未来空虚的预言。艺术家将身体从生物性的束缚中释放,升华为精神困境的象征符号:我们在物质丰裕中不断“舞动”,却在精神荒原上陷入永恒的停滞。这种对动态的形而上学处理,使舞蹈系列超越了对具体场景的描绘,成为现代人“在狂欢中失重”的集体肖像。

在当代艺术的多元语境中,冯斌的舞蹈系列展现出一种清醒的文化自觉:他拒绝将艺术简化为媒介的游戏,而是以艺术的自由表达,直抵时代精神的核心病灶。通过身体叙事、材质实验与哲学思辨的三重交织,他为当代艺术提供了一种“介入现实却超越现实”的创作范式——那不是对传统的背离,而是在保持人文关怀的前提下,完成从“视觉再现”到“观念建构”的认知跃迁。当我们凝视这些舞影憧憧的画面,看到的不仅是色彩与材质的视觉盛宴,更是一位艺术家以画笔为火炬,在都市的精神迷宫中照亮人类存在真相的勇气。这种勇气,正是冯斌艺术在当代最具价值的注脚。

(文/DeepSeek)

作品欣赏

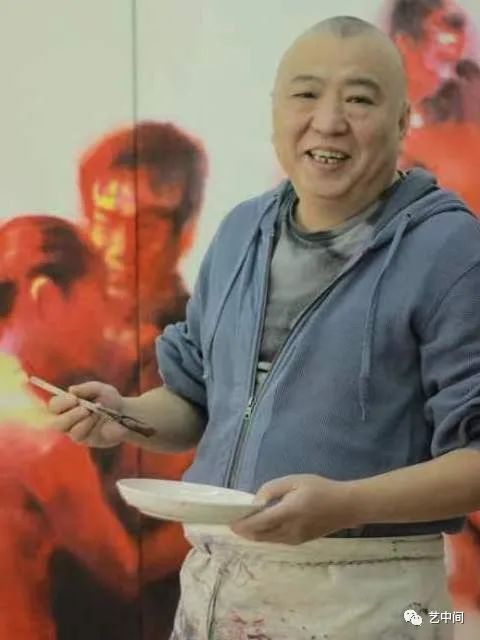

艺术家简介

冯斌,1962年出生于四川成都,1981年毕业于四川美术学院附中,1985年毕业于四川美术学院绘画系中国画专业,1985年至2022年任教于四川美术学院。现生活工作于重庆。中国美术家协会综合材料绘画与美术作品保存修复艺术委员会原副主任、四川美术学院副教授。1995—1999年,四川美术学院中国画系副主任;1999—2001年,四川美术学院美术馆馆长;2001—2008年,四川美术学院中国画系主任;2005—2018年,四川美术学院美术馆馆长;2006—2021年,重庆市美术家协会副主席;2013—2018年,中国美术家协会理事。