新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网&中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

张可扬以其独特的艺术视角与精湛技艺,在内蒙古农牧区的广袤天地间捕捉着那些动人瞬间。彼时的他,仿若一位优雅的观察者,用画笔作眼,将草原上的日常编织成一幅幅细腻的画卷。

他笔下的草原,是灵动鲜活的世界。牧民们在蒙古包前忙碌的身影,被他赋予了生命的韵律。那些或弯腰劳作、或昂首远眺的姿态,在画布上凝固成永恒的瞬间,仿佛能听见他们劳作时的低语与欢笑;马群奔腾的场景,更是展现出他非凡的艺术表现力,飞扬的尘土在他的笔触下不再是模糊的背景,而是被赋予了形状与质感,如同跳动的音符,为画面增添了动感与活力;夕阳下的牧场,柔和的光线透过他精心调配的色调,洒在每一寸土地、每一座蒙古包上,营造出宁静而悠远的氛围。在这些作品中,张可扬展现出了深厚扎实的绘画功底,他对线条的把控、对色彩的运用,都恰到好处地还原了自然景观与生活场景的真实面貌。柔和的色调,如同一曲舒缓的乐章,缓缓诉说着草原的温柔;平稳的构图,则像一首和谐的诗歌,将草原生活的恬静之美展现得淋漓尽致。

张可扬《幸福家园》150x180 2021

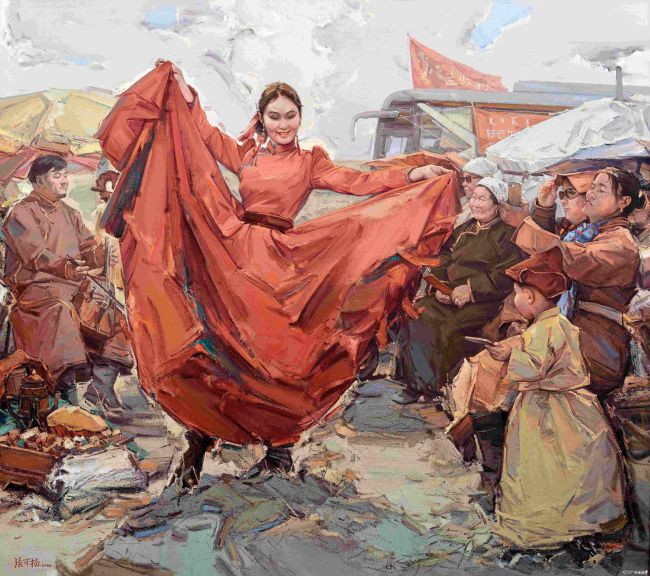

在表现草原日常的作品中,张可扬更显驾驭生活场景的大师风范。《我的乌兰牧骑》里,他将草原上的文艺演出升华为民族精神的视觉盛宴。舞台中央,马头琴演奏家深陷琴音的陶醉姿态,被刻画得入木三分:指尖在琴弦上按压出的凹陷、随着节奏起伏的衣褶,每个细节都在诉说音乐的力量。观众席上,蒙古族阿妈的羊皮袄褶皱里落满阳光,褶皱的阴影处藏着岁月的纹路;戴虎头帽的孩童踮脚张望与身后老者微微眯起的笑眼,形成跨越年龄的情感共鸣。画家以散点透视打破空间局限,让舞者飞扬的裙角掠过观众的肩头,让琴弦震颤的余韵穿透画布,整个画面犹如一首流动的草原牧歌,奏响着人民对生活的热爱与对艺术的虔诚。

张可扬《我的乌兰牧骑》150×180 2018

在张可扬的油画世界里,内蒙古草原不再是静态的地理名词,而是被赋予生命的精神图腾。他以匠人般的执着与诗人般的浪漫,将草原人民的生活图景编织进画布,每一笔触都凝结着对这片土地的深情,每一抹色彩都流淌着蒙古族的民族魂魄。他

笔下的草原风光同样浸润着民族精神的底色。在描绘四季更迭的系列作品中,他用色彩与笔触构建出独特的草原叙事:初春的草场,他以鹅黄与嫩绿的薄涂技法,展现新草破土的生机,零星点缀的紫色马兰花,恰似草原少女耳际的宝石;盛夏的牧群,他用厚重的油彩堆叠出云朵的蓬松质感,牛群皮毛上的光泽与草叶的露珠交相辉映,每头牲畜的眼神都透着对土地的依恋;深秋的驼队,他用金棕色铺就天地,驼峰的曲线与沙丘的弧度构成优美的韵律,赶驼人的皮靴踩过落叶的痕迹,诉说着游牧民族与自然共生的智慧。这些看似描绘自然的作品,实则是蒙古族敬畏天地、坚韧乐观精神的视觉转译。

张可扬《巴尔虎的清晨》150x120 2010