摘要:中华人民共和国成立以来陶瓷艺术研究取得了辉煌成就,在陶瓷考古、陶瓷史研究等方面成果斐然。尤其是改革开放以来,随着陶瓷技术发展和新观念介入,其研究视野、手段、内容日趋成熟。无论是在日用陶瓷、艺术陶瓷、陶瓷技术、陶瓷文化,还是陶瓷教育、中外陶瓷交流及陶瓷市场、陶瓷鉴赏、民间陶瓷等方面都取得了诸多创新性研究成果。从考古学视角到生态学视角,从比较研究法到科学实验法等研究方法的不断丰富,使得中国陶瓷学研究正朝向多学科协同创新、中外陶瓷艺术比较研究等新领域发展。

关键词:陶瓷艺术;日用陶瓷;陶瓷技术;陶瓷发展

基金项目:本文为2021年度国家社科基金艺术学重点项目“中华窑口文脉体系传承与发展研究”(项目批准号:21AG011)的阶段性研究成果。

陶瓷作为中华优秀物质文化基因,历来受到学术界广泛关注。以往陶瓷研究大体沿历史发展、陶瓷本体、陶瓷文化、经济要素等主题展开,具体表现:一是历史发展(以时间维度),包括陶瓷发展、历史演变、陶瓷考古与断代、中外陶瓷文化交流等;二是陶瓷本体,包括陶瓷工艺学、材料学、工程学、釉色、装饰、造型、窑口、民间陶瓷等内容;三是陶瓷文化,涉及陶瓷美学、陶瓷社会学、陶瓷伦理学、陶瓷地理学、陶瓷文化产业等相关内容;四是陶瓷经济,涉及陶瓷经济价值、市场、管理、销售等生产经营活动。上述内容都有很多原创性著述,七十年陶瓷艺术研究展现出勃勃生机。

一、陶瓷艺术研究的主题及数据分析

(一)中华人民共和国七十年(1949—2019)陶瓷艺术研究线索和主题

1.陶瓷艺术通史研究

建立在前人研究成果基础上,从20世纪60年代初,景德镇陶瓷研究所编撰《中国的瓷器》到1982年中国硅酸盐学会主编《中国陶瓷史》问世,基本框定了中华人民共和国陶瓷发展历史以年代为轴线,以朝代更迭为坐标的研究线索。迄今为止,《中国陶瓷史》仍是关于中国古代陶瓷史的重要著作。20世纪80年代后,叶喆民的《中国陶瓷史纲要》[1]、冯先铭的《中国陶瓷史》[2]、李知宴的《中国陶瓷简史》[3]都是通贯全史的研究专著,丰富了陶瓷通史研究内涵,为20世纪80年代之后陶瓷史研究向文化学、科技史视角拓展奠定了基础。进入21世纪后,陶瓷史研究除延续之前的研究思路外,人类学、民俗学等学科的介入使陶瓷史研究更趋多元化。

2.陶瓷断代、专题史和地方名瓷研究

20世纪50年代起形成了以陈万里、朱伯谦、童书业、孙瀛洲、叶喆民、李知宴、冯先铭、耿宝昌、邓白、傅振伦等学者为代表地对历代名窑、古陶瓷断代及地方陶瓷历史的系统研究。他们从历史、考古、文献、科学实验等不同角度广泛探讨陶瓷发展的相关情况,形成那个时代的研究主体。20世纪50年代初,陈万里的《汝窑的我见》《邢越二窑及定窑》[4];童书业的《广东窑的瓷器》[5],孙瀛洲的《谈哥汝二窑》[6],王家光的《耀州瓷、窑分析研究》[7],李文信的《辽瓷简述》[8]等对名窑的详细研究,都是这一时期重要研究成果。尤其是20世纪50年代陈万里《中国青瓷史略》以及由三联出版社出版的《景德镇陶瓷史稿》两部专著开创了新中国专题陶瓷史、地方陶瓷史的研究先河。20世纪80年代后,断代史、地方史研究勃发出新生机,李辉柄《宋代官窑瓷器》[9]、刘兰华《清代陶瓷》[10]、刘涛《宋辽金纪年瓷器》[11]、王光尧《明代宫廷陶瓷史》[12]等对陶瓷史断代史的研究成果开始大量出现。地方陶瓷史如《湖南陶瓷》《龙泉青瓷研究》《河南陶瓷史》《江西陶瓷史》《岭南陶瓷史》《明代磁州窑瓷器》等成果大量涌现。此外,耿宝昌主编的《名窑名瓷名家鉴赏》[13],远宏主编的《中国窑口系列丛书》[14]相继出版,表明了陶瓷史研究方法、手段、内涵等的不断创新,研究内容日益多元化,向多层次、多方位深度和广度发展,为进一步研究提供了基本线索。

3.陶瓷艺术考古研究

20世纪五六十年代以来,以陈万里、周仁、冯先铭、叶喆民、李辉柄、宋伯胤、周世荣等老一辈学者为代表,在河北、河南、福建、江西、浙江、广东、湖南、四川等地的古窑址广泛考察,在窑口和窑址田野调查上取得了相当可观的成就,形成了陈万里《禹州之行》《故宫博物院十年来对古窑址的调查》[15]、冯先铭《河南省临汝县宋代汝窑遗址调查》[16]、叶喆民《河南省禹县古窑址调查记略》[17]、周仁等《张家坡西周居住遗址陶瓷碎片的研究》《关于传世“宋哥窑”烧造地点的初步研究》[18]等一系列研究成果。他们通过对古瓷窑址的田野调查与发掘,运用科学实验研究等手段,探索各窑烧造瓷器的特征,判断瓷器年代、产地、遗址等相关内容,为陶瓷艺术研究奠定了坚实基础,并长期影响着中国古陶瓷艺术研究发展方向。

至今,中国陶瓷艺术研究对历代窑址考古已经形成较为完备的研究体系,包括对汝窑、钧窑、邢窑、建窑、龙泉窑、德化窑、宜兴窑、景德镇御窑、磁州窑、石湾窑、铜川窑、吉州窑、扒村窑等一大批考古研究成果陆续出版。21世纪以来,国内博物馆、专业考古机构、高等院校陆续进行了大量窑址考古研究,故宫博物院编辑出版了《故宫博物院藏中国古代窑址标本》系列丛书[19],他们以故宫博物院收藏的大量考古资料为依据,结合文献资料的相互印证,重点研究陶瓷的时代、窑口和艺术特征,成为这一时期的重要成果。此外,河南省文物考古研究院《巩义黄冶窑》、淮南市博物馆《寿州窑》、长沙窑编辑委员会《长沙窑》、陕西考古所《唐代黄堡窑址》等一系列成果的推出,都是这一时期的重要陶瓷艺术考古成果,为陶瓷艺术的进一步研究提供了重要参考资料。

4.陶瓷工艺技术

中华人民共和国成立后,陶瓷工艺中非常重视陶瓷技术、工艺、材料、工程创新研究和教学工作,包括传统艺术瓷、日用、建筑陶瓷所涉及的原料、烧制、釉料、成型技术,同时也有新型陶瓷、特种陶瓷、工业陶瓷、精细陶瓷、新材料、新工艺、新技术的运用,这方面研究成果颇多。

除此之外,20世纪60年代以来,北京轻工业学院、湖南轻工业学校等国内高等院校出版的《陶瓷工艺学》,70年代末中央工艺美院陶瓷系、清华大学化工系、景德镇陶瓷学院以油印形式也先后编撰《陶瓷工艺学》,90年代周玉的《陶瓷材料学》[20]都对新中国陶瓷工艺、科学技术体系的建立起到了积极推广的作用。20世纪80年代后,新型陶瓷材料、陶瓷工程等创新高技术陶瓷生产技术、观念被大量采用,创新成果不断涌现,成为我国陶瓷研究的主体和重要方面,鉴于这方面的研究数量庞大,且主要涉及工艺学、材料学、工程学等理工科学知识,在此就不一一列举。

5.陶瓷装饰和造型艺术

中华人民共和国成立初期至20世纪70年代末,陶瓷装饰主要集中在古代陶瓷装饰图案、釉色、彩绘技法等内容。主要成果有:龙宗鑫《简述古代陶瓷图案[21]、黄美尧《花鸟画在陶瓷装饰上的几个问题》[22]、富世海《陶瓷器釉上彩绘方法》[23]、邓白《略谈我国古代陶瓷的装饰艺术》[24]、梁之等《定窑的装饰艺术》[25]、王莉英《吉州窑的装饰艺术[26]、关宝琮《中国古代陶瓷造型与装饰》[27](1979年辽宁省硅酸盐研究所油印本)。陶慈在《文物》杂志上发表《陶瓷》[28]一文,系统介绍了中国历代经典陶瓷造型。20世纪80年代,杨永善《陶瓷造型基础》[29]、杜立锁《陶瓷艺术的造型与花釉装饰》[30]、毛超群等《我国古代陶瓷器物实用造型研究》[31]对传统陶瓷造型、釉色做了较为系统研究。进入21世纪后,陶瓷装饰艺术研究出现了丰富变化,如从设计角度重新认识陶瓷装饰,对中国历代传统陶瓷装饰图案,现代设计借鉴、应用及陶瓷装饰美学等相关内容进行更广泛的探索。

6.建国瓷和日用陶瓷的创作与研究

中华人民共和国成立后以祝大年、梅健鹰、高庄、郑可先生为代表的陶瓷工作者,以探索“建国瓷”生产为契机,积极探索与人民生活密切相关的日用陶瓷生产,创造出这一时期日用陶瓷“建国瓷”“国宴瓷”“礼品瓷”“外销瓷”等巅峰之作。梅健鹰先生作为建国十周年瓷器的设计者之一,发表了《青花瓷器设计》[32]一文,就建国瓷器的设计方案作出了具体说明。作为新中国成立后高级日用瓷“建国瓷”参与者的张守智在《装饰》杂志发表《建国瓷的设计、试制与生产》[33],回顾了建国瓷的生产背景、参与人员、设计过程、生产标准、产品等,是对“建国瓷”研究的权威之作。改革开放之后,随着新技术、新观念、新思想不断融入,日用陶瓷呈现出生产多元化、精细化、高技术化的生产特征,同一时期新型陶瓷、特种陶瓷、工业陶瓷、精细陶瓷技术呈现日益繁荣景象。

总体来看,中华人民共和国成立初期对日用陶瓷技术的研究成果相对薄弱,主要包括20世纪五六十年代《陶瓷简报》组织翻译苏联陶瓷技术方面的论文,如《关于日用瓷烧成窑的改进》《用压制法制造瓷器和精陶制品》等论文,以及国内研究人员对日用瓷生产烧制、原料成分分析等相关内容,如刘秉诚《日用陶瓷烧还原焰的问题》[34]、颜石麟《以“Vitreous”型的烧结坯料制造餐具》等。改革开放之后,日用陶瓷研究呈现多元化趋势,日用陶瓷的研究广泛分布在材料、工艺、坯釉、生产技术、设计理念、国内外发展趋势、经营管理、传统文化在日用陶瓷中的表现等相关内容。

7.民间陶瓷

民间陶瓷艺术一直活跃在中国陶瓷发展的历史长河中。中华人民共和国成立初期,朱培钧发表《优秀的民间陶塑艺人——区乾同志》[35]介绍广东民间陶瓷艺人。20世纪80年代《装饰》杂志以图版形式发表了中央工艺美术学院收藏的陕西、山西部分民间陶瓷作品。此外,杨永善发表《论民间陶瓷的属性与特征》[36],远宏的《山东民间陶瓷艺术风格的变迁》[37]等成果都代表了这一时期的较高研究水平。20世纪90年代后,周国桢《中国民间陶艺与现代陶艺》[38]、邱耿钰《地理、经济、生活、生产方式——处于多层关系中的民间陶瓷研究》[39]等论著,从方法论、民俗学、地理学角度对民间陶瓷艺术进行了更为深入的研究。随着非物质文化保护策略的实施,陶瓷界开始广泛关注民间陶瓷这一课题,包括民间陶瓷艺人介绍、民间陶艺地域特点、特色等相关内容大量涌现。但整体来看,对于民间陶艺的研究缺乏系统性关照,这与新中国70年陶瓷艺术的发展并不相称。

8.陶瓷图录

20世纪50年代初,陈万里根据部分考古材料和自己的收藏先后编撰了具有研究性质的《陶枕》《陶俑》[40]二本图册,开启了编撰陶瓷图录的尝试。故宫博物院在陶瓷图录的研究上有着得天独厚的优势,1962年故宫博物院精选了从三国到清代的100幅作品,出版的《故宫博物院藏瓷选集》[41]是该时期的代表之作。20世纪80年代后,故宫博物院开始陆续编撰陶瓷图录,如《故宫博物院藏文物珍品全集》[42]陶瓷部分、《故宫博物院藏古陶瓷资料选萃(1—2卷)》《故宫博物院藏明初青花瓷》等系列瓷器图录。同时,地方博物馆也加入进来,依托专业出版社,先后出版了一系列陶瓷图录的图书,如《上海博物馆藏瓷选集1979》[43]、《广东省博物馆藏陶瓷器选》[44]、《安徽省博物馆藏瓷》等图录。20世纪80年代,由上海人民美术出版社出版的《陶瓷(上)(中)(下)》[45]三册,具有较高艺术价值。上海人民美术出版社出版的《中国美术分类全集》《中国陶瓷全集》15册[46],精选出了九大博物馆精品及其他各省市地方博物馆的千余件馆藏珍品,都是重要陶瓷图录的代表著录。

9.现代陶艺创作与研究

20世纪80年代,祝大年在《装饰》发表《谈陶艺开发在“部分陶艺家邀请会”上的开幕词》[47],通过回顾工艺美术、现代设计及现代陶艺发展若干问题,提出开放中国现代陶艺的历史必然性。同一时期杨大申也发表了《陶艺与生活·传统与今天》,提出陶艺已走向社会、走向生活,进入家庭,满足人们对精神生活需求的普遍性问题。从20世纪80年代后半期到90年代,现代陶艺研究主要聚焦在创作体会、艺术风格等问题探讨。陈淞贤《直取性情真——陶艺创作体会》[49]、董建新《陶艺创作点滴》[49]、吕品昌《论陶瓷缺陷肌理的审美品质》[50]、黄美尧《现代陶艺初探》[51]、陈淞贤《陶艺的当代风格》[52]、陈进海《陶瓷艺术形态的演变和塑造技艺》[53]等成果都属于此类。21世纪后中国陶艺创作开始自我反思,杭间《语焉不详的中国“现代陶艺”——90年代以来中国现代陶艺的现实和问题》[54]、白明《关于中国现、当代陶艺的思考》[55]等研究成果,从当代艺术和文化关系等方面对现代陶艺创作进行反思。随着经济全球化趋势的发展和中国对外开放的进一步扩大,当代陶艺创作话语体系不断多元化,抽象主义、表现主义、超写实主义与中国传统文化观念互相渗透,现代陶艺创作途径更加多元化。

10.陶瓷艺术教育

中华人民共和国成立后,我国陶瓷教育呈现蓬勃发展的趋势,推动了陶瓷教育研究的勃兴。陶瓷教育研究主要集中在历史回顾、陶瓷教育模式构建创新、陶瓷教育的发生、国外陶瓷教育评介、发展现状及趋势、教学方法等方面的相关内容。祝大年在《陶瓷美术的创作质量问题》[56]中比较早地涉及陶瓷教育中的创作问题。此外,陈若菊《努力搞好艺术陶瓷教育开展艺术陶瓷创作》[57],张德山《景德镇陶瓷教育简史》《景德镇陶瓷教育现状》[58],李正安《我国高校陶瓷设计教育发生探究》[59]等都在上述研究领域做出了代表性的成果。近些年随着陶瓷专业纷纷落户于全国大专院校,对陶瓷艺术教育的相关研究课题也日益广泛。

11.著名窑口恢复、发展问题

中华人民共和国成立后对历史名窑的研究主要集中在个体研究上,如越窑、汝窑、钧窑、龙泉窑、定窑、耀州窑等历史名窑的窑址考古,在前文中已经详细论述。除陈万里、冯先铭等较早涉及这一领域外,郭演仪等的《宋代汝、耀州窑青瓷的研究》[60]、林士民等的《中国越窑瓷(上)、(下)》[61]、河南省文物研究所《汝窑的新发现》[62]、苗锡锦等《中国钧窑考》[63]等研究成果,均从窑址、釉料、坯体、烧制、历史发展等方面进行了综合研究。

此外,在名窑仿制恢复及技术、比较研究、装饰纹样、文化产业市场等方面也有展开深入研究。如装饰纹样方面,陈文增的《定窑陶瓷文化及其造型装饰艺术研究》[64];比较研究方面,杭州历史博物馆编撰《翠色、琢玉、梅青:越窑、耀州窑、龙泉窑、青瓷文化对比研究》[65];仿制恢复及技术探讨方面,钟兆龙等《六朝越窑青瓷仿制成功》[66];文化产业及市场方面,张祝平《互联网时代下传统文化产业传承与创新发展问题研究——以汝瓷为例》[67]、吴洙霖《北宋汝瓷设计文化及当代汝瓷产业的发展研究》[68]、刘红芳《基于文化旅游视角下的钧瓷旅游发展研究——以许昌为例》[69];非物质文化遗产研究方面,王洪伟的《另一种钧窑史钧瓷技艺的手工艺人口述及地方性知识想象》[70]等相关研究还有很多,此处不一一列举。

12.古陶瓷文献收集整理和研究

利用文献进行陶瓷艺术研究很早就进入到历史学者的研究视野中。新中国成立初期历史学家童书业在《广东窑的瓷器》[71]一文中利用史书材料,广泛研究广东石湾、潮州窑及广窑与宜兴窑的关系等问题。20世纪60年代冯先铭的《从文献看唐宋以来饮茶风尚及陶瓷茶具的演变》[72],20世纪80年代徐荣编著《中国陶瓷文献指南[73]收录了清初至1985年底发表的有关中国陶瓷大量文献,叶文程的《文献记载的中国外销陶瓷》[74]等专著都是利用文献进行相关陶瓷研究方面的重要成果。

1992年傅振伦先生发表《中国古陶瓷文献学》[75]一文,详细列出了陶瓷文献的类目,并首先提出“中国古陶瓷文献学”这一概念。此后关于陶瓷文献的研究视野、成果日益丰富,杨静荣《景德镇陶歌及其历史价值》[76]、詹嘉《陶瓷文献数据库建设的质量控制》[77]、杜文《金代耀州窑陶瓷文献综述》[78]、郑乃章等《1949~1966年景德镇陶瓷科技文献比较研究》[79]、陈宁《试析中国古陶瓷文献学的内容架构》[80]、章宏伟《中国古陶瓷研究的成就与特色[81]、马志伟等《我国古陶瓷文献著述内容特征及其原由探析》[82]、刘晓玉《关于中国古陶瓷文献学学科体系的探索[83]等成果,分别从陶瓷文献数据库建设、运用、陶瓷文献学理论构架等不同方面展开研究。

傅镇伦先生提出“陶瓷文献学”后,陶瓷文献集释、著作也日益增多。冯先铭《中国古陶瓷文献集释(上册)》[84]总结了唐代至民国有关陶瓷的文献,并对陶瓷资料进行归类;熊廖、熊微的《中国陶瓷古籍集成》[85],上篇为古籍中的陶瓷史料,下篇为陶瓷古籍专著。梁宪华、翁连溪编著的《中国地方志中的陶瓷史料[86]广泛收录了地方志中与陶瓷相关的文献。连冕编注《景德镇陶录图说》、涂重阳注《饮流斋说瓷详注》、陈雨前《中国古陶瓷文献校注》[87]、叶喆民译注的《饮流斋说瓷译注》、景德镇图书馆《景德镇陶瓷古籍文献精粹(影印本)》、陈宁《清代陶瓷文献学论纲》[88]等分别从不同视角进行文献研究,都代表了陶瓷文献学的研究成就。

13.中外陶瓷文化交流和世界陶瓷研究

中外陶瓷文化交流集中在外销瓷的研究,夏鼐《作为古代中非交通关系证据的瓷器》[89]、陈万里《再谈明清两代我国瓷器的输出》[90]、韩槐準《谈我国明清时代的外销瓷器[91]等成果,从产地、装饰、品种等角度涉及了这一问题。20世纪70年代末期后,徐本章等《略谈德化窑的古外销瓷器》[92]、叶文程《晋江泉州古外销陶瓷初探》[93]、冯先铭《中国古代外销瓷的问题》[94]、余家栋《江西历史文物》[95]、吴建雍《清代外销瓷与早期中美贸易》[96]、林文明《泉州陶瓷外销问题的探讨》[97]、冯小琦《明清外销瓷中的“纹章瓷”》[98]、叶喆民《意大利所藏中国古陶瓷考察记略》[99]等研究,从外销瓷入手,涉及交通、文化交流、贸易、技艺、造型装饰等内容,逐步把外销瓷研究引向更多元化的视野。

中华人民共和国成立初期至20世纪80年代关于世界陶瓷的介绍主要是按照国别介绍国外陶瓷,如对苏联、东欧国家、日本、英国、德国、美国、法国等国家的陶瓷技术引进、日用陶瓷生产介绍、艺术陶瓷创作观念等方面进行研究。20世纪90年代中期陈进海的《世界陶瓷艺术史》[100]按照区域特征详细探讨了世界陶瓷艺术发展的概貌,至今仍是这个研究领域的重要成果。

(二)陶瓷艺术研究的量化分析

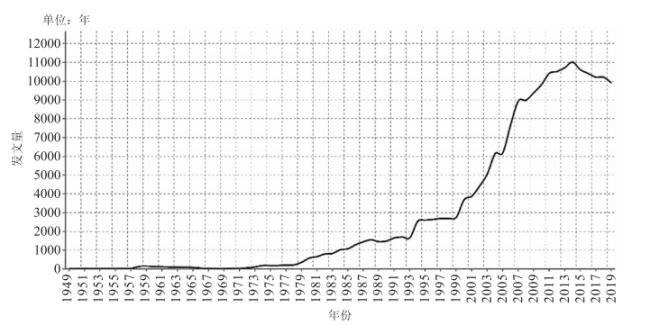

从发表研究数量看(如图1所示),以陶瓷、窑、窑址、陶瓷历史、陶瓷科技(材料、涂层、金属陶瓷等)、釉、陶瓷装饰、外销瓷、工艺学、陶瓷文化、民间陶瓷、陶瓷教育、创作等高频关键词进行交叉检索,通过相关计算可以看到:新中国成立初期(1951年)至60年代中期(1965年),陶瓷艺术研究相关论著从最初寥寥数篇到60年代中期之前的几百篇,呈现逐年递增的态势。

20世纪60年代中期之后至70年代中期为平台期,这个时期的研究成果发表数量呈滞涨甚至略有下降趋势。20世纪70年代中期至20世纪末(1976—1989年)进入稳步增长期,研究成果每年以百为数量单位增长。20世纪90年代之后步入快速增长期,进入21世纪,陶瓷艺术研究的相关成果增长更快(如图1所示),到2014年左右达到峰值(中国知网、维普期刊论文发表量),2014年之后一直稳定在较高的发表量。通过上述分析不难看出,新中国成立初期到20世纪60年代中期,陶瓷艺术研究数量主要集中在陶瓷科学技术、考古、装饰、历史发展、陶瓷文献等方面的研究上,研究视角相对单一。70年代中期之后基本包含上述主题的各个方面研究成果。80年代之后随着经济、文化和社会的全面发展,尤其在进入21世纪后研究主题更加丰富,其研究数量增长迅猛。从研究数量上的变化不难看出中国陶瓷艺术发展稳步推进,尤其是在新时代2012年之后,随着经济和人们物质生活水平的提高,人们对陶瓷艺术的关注热情与日俱增。

图11949-2019年主题文献发文数量趋势图

数据来源:中国知网、维普期刊(作者绘制)

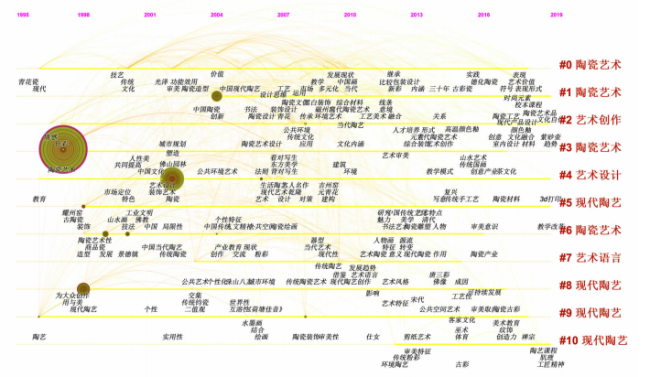

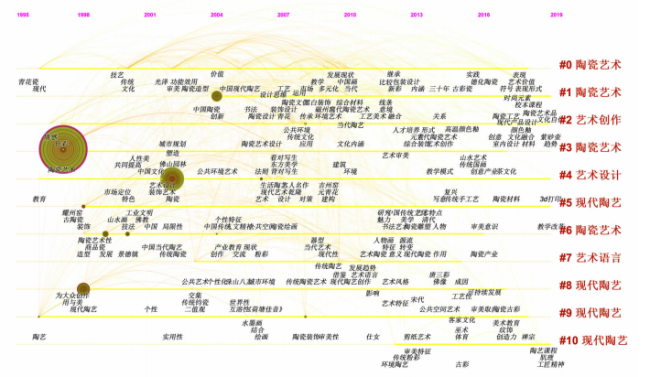

图2陶瓷艺术研究主题词可视化分析(依据cite space进行关键词频次>10筛选统计制作)

数据来源:中国知网、维普期刊(作者绘制)

从研究主题看,中华人民共和国成立初期,陶瓷考古是除陶瓷科技外较早开展的研究领域。此外,陶瓷历史发展、窑址、建国瓷、外销瓷、装饰、造型也是20世纪五六十年代主要研究的主题。改革开放之后,陶瓷艺术研究关注的领域日益多元化(见图2),陶瓷文献学研究厚积薄发。21世纪之后,随着非物质文化遗产、人类学、社会学、地理学、文化创意、设计学等学科介入,陶瓷艺术研究领域不断引向交叉、互渗主题深入发展。研究方法也从新中国成立初期较为传统单一的考古学、历史学、材料工程学、科学实验等方法,向艺术学、文献学、生态学、人类学、地理学、非物质文化遗产等新兴、交叉学科方向发展,陶瓷艺术研究内涵更加深入。

图31949-2019陶瓷艺术研究文献主要来源

数据来源:中国知网、维普期刊(作者绘制)

从出版物看,除出版社出版的专著类外,出版期刊类主要分为三大类(见图3):一类是历史、考古、文物类期刊,如《考古》《文物》(《文物参考资料》)及《故宫博物院院刊》《南方文物》《北方文物》《华夏考古》《历史研究》以及各大学报、博物馆院刊等刊物;一类是艺术综合类期刊,如《美术》《装饰》《美术观察》《南京艺术学院学报(美术与设计)》及《新美术》等。我国著名陶瓷艺术专家们的研究成果大都在这类期刊上发表。一类是陶瓷科学技术类期刊:如《硅酸盐学报》(曾用名《矽酸盐》)、《陶瓷简报》(曾用名《瓷器》,现名《中国陶瓷》)、《建筑材料工业》《真空电子技术》《无机材料学报》《物理通报》《化学世界》《压电与声光》《陶瓷学报》(《景德镇陶瓷学院学报》)、《河北陶瓷》《江苏陶瓷》《山东陶瓷》《佛山陶瓷》《陶瓷》《陶瓷工程》(《陶瓷科学与艺术》)、《铸造机械》《现代技术陶瓷》及《中国陶瓷工业》等,还有一部分属于各类工程、科技、材料等专业期刊。上述三类期刊,各有所长。陶瓷科学技术类期刊如《硅酸盐学报》等,主要发表材料学、工艺学、新陶瓷技术、各类日用陶瓷研究等相关成果,侧重于理工类应用型,这也是新中国成立后陶瓷研究的主要内容之一,成果数量庞大。进入21世纪后,这一类期刊也刊发部分陶瓷艺术方面的研究成果。历史、考古、文物类期刊,如《文物》《考古》等侧重于陶瓷历史、考古、窑址等方面的研究,成果数量也非常可观。艺术综合类期刊,如《装饰》《美术》等,主要侧重于从艺术角度研究陶瓷装饰、造型、艺术风格、技艺等内容。

二、陶瓷艺术研究的研究方法及评价

中华人民共和国成立后陶瓷艺术研究视野、方法、手段和内涵不断发展创新。20世纪80年代之前主要采用历史学、考古学、科学实验等传统研究方法。进入21世纪以来,陶瓷艺术研究方法、手段、内涵日趋丰富,近年随着非物质文化遗产、经济学、人类学等学科的介入,陶瓷艺术研究日趋向跨学科、多元化发展,主要表现如下。

(一)考古学视角的研究

以地层学、类型学等考古学原理为指引,通过对古窑址的田野调查、发掘和科学研究,探索陶瓷发展的科学规律。陈万里先生早在20世纪40年代就运用此方法完成了多个窑址的调查研究。新中国成立后更是运用考古学的系列方法,在十余年间广泛调查了全国各地古窑址,完成了一系列的研究成果。在此基础上,国内学者陆续完成唐代越窑、邢窑,宋代汝窑、官窑、钧窑、宜兴窑,明代景德镇御窑厂等重要陶瓷遗址考古发掘,形成了多个研究热点、主题和成果,为陶瓷史、陶瓷艺术研究奠定了坚实基础。时至今日,这一研究陶瓷艺术的方法仍然受到广泛重视,并产生了陶瓷美术考古等分支,源源不断地产生高质量的学术成果。

(二)历史学视角的研究

主要采用历史学的理论、方法、评价等原理研究陶瓷历史的生成、发展、演变、规律、类型。此类研究包括陶瓷发展的历史过程和一般规律,涉及陶瓷通史、断代史、地域史、专门史(陶瓷经济史、科技史、文化史)、陶瓷史料、陶瓷考古、历史文献等相关内容的历史研究。

(三)艺术学视角的研究

主要运用艺术学、工艺美术的学科视角和相关原理,从图案装饰、造型艺术、绘画、陶瓷美学等艺术角度进行创作研究。以原中央工艺美术学院祝大年、梅健鹰、叶喆民、陈若菊等先生为代表都是采用这种视角进行陶瓷艺术研究和创作的。进入21世纪后,随着设计学科的发展,陶瓷艺术的研究出现新趋向,研究方法与环境设计、室内设计、产品设计联系起来,使陶瓷艺术研究和发展呈现出多元化的面貌。

(四)文献学方法的研究

这类研究采用文献分类、搜集、整理、判断分析等文献学的相关方法,其研究特点就是“尽量避免使用传世的实物资料,而主要依据文献资料来作考证。”此类研究方法主要利用多种文献材料,其中所涉及的主要文献资料,正如傅振伦先生在《中国古陶瓷文献学(二)》中指出:从正史、正书、杂史、专史、地理、方志、类书、经书史料、诗文、名窑资料、格致之书、笔记杂说、金石、图录[101]辑录、收集,并运用相关成果展开陶瓷本体研究。

(五)科学实验方法的研究

中国陶瓷发展在本质上一直与科学技术、科学认识相伴而生。但受种种条件所限,长期以来陶瓷生产更多是凭经验完成的,这种状况实际上也妨碍了我国近现代陶瓷生产和发展。中华人民共和国成立后,陶瓷生产、研究的科技人员对日用陶瓷、工程陶瓷、特种陶瓷等新技术、新材料等科学技术领域进行广泛研究,这一方法被广泛运用到陶瓷工程、工艺、建筑工程、新材料、陶瓷考古等领域,使陶瓷研究更加科学客观。

(六)非物质文化遗产视角的研究

2003年联合国发布《保护非物质文化遗产公约》后,国内学术界兴起研究非物质文化遗产的热潮,并渗透到陶瓷艺术研究的相关领域,包括非物质文化遗产视野下的陶瓷技艺、生产、经济、社会、经济及民间陶瓷保护,此类研究的目的“不仅要关注其制作工艺、材料造型,关注它的核心技艺,同时要把它纳入到社会文化系统中”[102]进行整体、即时关怀和保护。

(七)人类学方法的研究

这类研究运用人类学的一般知识体系,把陶瓷历史置于人类社会发展的整体语境中,从人类起源、社会环境、民族的迁徙融合、市民社会、生产习惯、思想观念等人类社会发展视角,探索陶瓷艺术发展的基本特征和规律。突破以时间为线索考察陶瓷历史发展的单一思维路径。

(八)文化系统交叉法的研究

陶瓷发展、演变规律与整个人类文化发展诸要素密切相关,它包括环境、政治、经济、宗教、艺术、哲学等文化要素,都与陶瓷的产生和发展存在各种联系。20世纪80年代中期,文化学视野开始进入到陶瓷领域,主要是把陶瓷艺术放到大文化概念中研究,多是泛泛而谈。进入21世纪后,随着对陶瓷文化研究的逐步深入,构建陶瓷文化研究体系的呼声越来越高,近些年来出现了从传播学、生态学、经济学、文化交流、文化产业等不同视野的陶瓷艺术研究,不断充实文化系统下陶瓷艺术的理论研究厚度。

(九)经济学视角的研究

此类研究运用经济学的一般规律和原理,研究我国陶瓷生产、经营和管理。包括陶瓷市场营销、市场调研、市场需求、经营管理、市场定价、陶瓷外销、国外陶瓷市场介绍、经营效益等相关内容。运用经济学的相关视角,自20世纪60年代,主要研究计划经济体制下陶瓷生产、管理、经营状况,70年代末期开始关注国外陶瓷市场,90年代之后开始系统运用经济学的原理研究陶瓷。

(十)生态环境学视角的研究

陶瓷艺术本质上是人与自然的关系问题。近些年随着对自然生态环境的保护和重视,生态环境学作为整体观念被引入到陶瓷艺术研究方法中来。关注陶瓷生产与生态承载能力、环境土壤污染、陶瓷生产与生态美学、生态责任下陶瓷生产可持续性等一系列问题。作为新的研究视角,这类研究尽管取得了一些成果,但总体看无论从研究广度、深度,还是陶瓷生态学基础理论的体系化、系统化建构都有待于进一步深化。

(十一)比较学方法的研究

陶瓷比较方法是通过对生态地理环境、经济状况、文化背景、生产工艺、艺术风格、装饰、造型形式、地域差异、生产习俗、人文习性等要素的比较研究,探索隐藏于陶瓷发展表象下更为隐秘的本质特征。这一方法被广泛运用在陶瓷历史、考古及陶瓷技术等领域,如陶瓷历史分期的比较研究,窑址的比较研究、艺术风格的比较、装饰造型,中外陶瓷文化的比较研究等领域。

在浩如烟海的七十年陶瓷艺术研究中,除上述所涉及的研究方法外,近年为顺应社会发展趋势,也出现了从哲学、社会学、伦理学、地理学、思想史、技术史等更广泛角度考察陶瓷艺术发展的基本规律和特征,把陶瓷艺术研究引向更加多元、立体、深入的维度。

三、陶瓷艺术研究的研究趋势、特征和展望

陶瓷艺术创新性研究受时代发展、科学技术、经济水平、考古发现、市场、时尚观念、新材料、新技术等多种因素的限制。从近几年关注的研究对象、研究热点、研究方法看,现代陶瓷的当代性研究,新创作理念的探索,陶瓷产业发展,新材料新技术运用,可持续绿色生态观念,非物质文化遗产等新时代观念,传播学、伦理学、社会学、影视学、统计学等跨学科研究视角的介入,对国外陶瓷艺术发展的再认识等,都是陶瓷艺术研究在未来一段时间内关注的重点和热点问题。

(一)借助新材料,陶瓷考古研究领域不断拓宽

老一辈学者陈万里、冯先铭、朱伯谦、童书业、耿宝昌、邓白、傅振伦等在陶瓷研究方面取得了引人瞩目的成果。陈万里运用考古资料研究陶瓷历史、地方名窑,周仁则运用科学实验的手段研究陶瓷艺术,童书业、傅振伦运用文献研究陶瓷艺术,这些都是中华人民共和国成立后陶瓷艺术研究具有里程碑意义的学术事件。新中国成立后大量陶瓷遗址的考古发掘将出土陶瓷文物与传世文献结合起来,为陶瓷发展史、陶瓷考古、历代名窑、民间陶瓷、陶瓷文献研究提供了宝贵的契机。21世纪后新的研究理论和研究视角的运用,使陶瓷考古学取得更大发展并产生了一系列学术成果。如,越窑上林湖青瓷遗址的系列发掘,对宋代汝窑遗址、钧窑考古发掘,不仅推动了陶瓷历史发展研究,同时为历史名瓷恢复和陶瓷艺术其他学科发展奠定了基础。

(二)陶瓷艺术研究视角、方法、手段日益多元化

中华人民共和国成立后陶瓷艺术研究逐步从历史、考古、工艺技术、科学实验论证等传统方法向多元化视角拓展,如《中国现代陶瓷艺术发展历程的分析:从一体化到分化》[103]一文,从社会学角度探讨了陶瓷生产集中一体化到分工化,着手研究新中国成立后陶瓷发展历程;《生态文明视角下景德镇陶瓷文化旅游产业可持续发展研究》[104]从生态文明视角切入,探索陶瓷文化产业等;《互联网时代下传统文化产业传承与创新发展问题研究——以汝瓷为例》[105]探讨了陶瓷文化产业及市场;《基于文化旅游视角下的钧瓷旅游发展研究——以许昌为例》一文涉及陶瓷旅游经济;还有从传播学视角探索陶瓷文化产业的建立,如《文化传播视域下黄河流域陶瓷文化产业发展路径研究——以河南陶瓷文化产业发展为例》。这些研究还有很多,在此不一一列举。陶瓷艺术研究视角的不断拓展,丰富了陶瓷发展研究内涵。此外,陶瓷艺术研究手段和研究方法也日益丰富,从传统的采用文献检索法、田野考古到新兴的文化综合分析、整合、逻辑归纳法梳理再到统计学SPSS统计法、实证研究、数字化等手段的运用,产生了不少优秀陶瓷艺术研究创新成果,也充分体现了研究手段的日趋丰富。

(三)多学科协同创新

陶瓷艺术研究完整的体系建立不能靠单一视角、学科独立完成。新中国成立70年陶瓷艺术研究视野呈现出多元发展态势,传统陶瓷艺术发展研究视角单一,难以全面揭示陶瓷发展演变的一般规律,妨碍了全面、立体考察陶瓷艺术的整体风貌。因此,当代陶瓷艺术应该站在更高的层面,从文化学、人类学、民俗学、艺术学、传播学、心理学、工程机械、材料学、社会学、伦理学、生态学、文化产业、文化遗产等不同学科视角进行跨学科、跨领域、交叉性研究,应打破不同学科的界限,从文献梳理、知识体系、观念介入等方面全方位、多层面、交叉性拓展陶瓷研究领域,多学科协同创新,是新中国成立70年陶瓷艺术发展研究的必然选择,也是今后学界不断努力的方向。

(四)中外陶瓷艺术的比较研究

陶瓷艺术既是中国的,也是世界的,研究应该具备国际化视野。对国外陶瓷的研究,起步于20世纪60年代,学界逐步开始对日本、美国、德国、英国、法国、芬兰、意大利等国家的陶瓷艺术进行翻译介绍和研究。研究领域主要涉及国外日用陶瓷、材料、生产工艺的引入和介绍,以及外国陶瓷史、外销瓷的研究和国外陶瓷展览会报道等相关内容。总体来看,对国外陶瓷研究更多是知识性介绍,缺乏系统深入的研究手段和比较研究的视野。因此,建立中外陶瓷比较学视野和理论体系,把陶瓷艺术创作、研究方法放眼于世界不同文化背景、创作理念、生产工艺、材料、社会观念、市场等要素下进行比较研究,使陶瓷艺术具备国际化视野,推动陶瓷艺术向更广阔维度发展,是未来的研究方向和趋势。

结语

纵观中华人民共和国成立七十年的陶瓷研究,具备内容的多样性、观念的深刻性以及研究手段的不断创新性。但也必须看到陶瓷艺术发展研究仍留下了很大学术空间,如:中国陶瓷艺术研究数据库建设,既可以梳理新中国成立后陶瓷艺术发展,也可以为相关研究提供基础数据支持,但目前学术界此类研究欠缺;对历史名窑恢复发展缺乏当代意识;在文化产业、文化创意多元视角下看待历史名窑的现实存在也是文化发展的内在要求;从传统陶瓷艺术研究看,研究跨学科、多元视角化趋势有待强化;对日用陶瓷梳理研究缺少从社会经济发展水平不同阶段、技术进步、人文观念、产业布局、知识产权保护的系统研究;现代陶艺发展研究缺乏全球化、国际化视野。以上这些问题的存在都是我们进一步探讨和突破的空间。

现代学科体系建立以来,虽然学界在陶瓷考古、古文献整理、陶瓷史研究等领域开展攻关,但因传统学术被分割在不同学科中,研究者惯于从自身学科特点出发,对陶瓷发展中所具有的丰富内容进行剪裁、切割、取舍,往往是见其一端而难睹全貌。一些宏观、全面性的陶瓷艺术命题还有待于进一步深化,对陶瓷艺术发展的整体认识、了解也不够深入,这是目前中华人民共和国七十年来陶瓷艺术发展研究存在的最大障碍,也是亟须解决的问题。实现文献与史实的结合,陶瓷研究与民俗学、技术史、思想史、人类学、经济学、文化史、文化产业相关学科的融汇,就显得十分迫切和必要。

中华人民共和国七十年陶瓷艺术研究内容浩如烟海,呈现出勃勃生机。虽尽力管中窥豹,仍难免挂一漏万。竭尽所能略述大端,也难觅其全。作为当代学者的一份历史责任,笔者愿在陶瓷艺术研究的浩瀚海洋中抛砖引玉,提出一孔拙见,留待方家进一步研究。

参考文献:

[1]叶喆民.中国陶瓷史纲要[M].北京:轻工业出版社,1989.

[2]冯先铭.中国陶瓷史[M].北京:文物出版社,1982.

[3]李知宴.中国陶瓷简史[M].北京.外文出版社,1996.

[4]陈万里.汝窑的我见[J].文物参考资料,1952(2):46-53.陈万里.邢越二窑及定窑[J].文物参考资料,1953(9):91-106.

[5]童书业.广东窑的瓷器[J].山东大学学报,1955(2):109-119.

[6]孙瀛洲.谈哥汝二窑[J].故宫博物院院刊,1958(1):4.

[7]王家光.耀州瓷、窑分析研究[J].考古,1962(6):312-317.

[8]李文信.辽瓷简述[J].文物参考资料,1958(2):10-22.

[9]李辉柄.宋代官窑瓷器[M].北京:紫禁城出版社,1996.

[10]刘兰华.清代陶瓷[M].北京:北方文物出版社,1988.

[11]刘涛.宋辽金纪年瓷器[M].北京:文物出版社,2004.

[12]王光尧.明代宫廷陶瓷史[M].北京:故宫出版社,2010.

[13]耿宝昌.名窑名瓷名家鉴赏[M].南昌:江西美术出版社,2001.

[14]远宏.中国窑口系列丛书[M].哈尔滨:黑龙江美术出版社,2018.

[15]陈万里.禹州之行[J].文物参考资料,1951(2):53-56.陈万里,冯先铭.故宫博物院十年来对古窑址的调查[J].故宫博物院院刊,1960(6):104-130

[16]冯先铭.河南省临汝县宋代汝窑遗址调查[J].文物,1964(8):15-26.

[17]叶喆民.河南省禹县古窑址调查记略[J].文物,1964(8):27-36.

[18]周仁等.张家坡西周居住遗址陶瓷碎片的研究[J].考古,1960(9)48-52.周仁等.关于传世“宋哥窑”烧造地点的初步研究[J].文物,1964(6):8-13.

[19]故宫博物院古陶瓷研究中心.故宫博物院藏中国古代窑址标本[M].北京,紫禁城出版社,2006.

[20]周玉.陶瓷材料学[M].北京,科学出版社,2004.

[21]龙宗鑫.简述古代陶瓷图案[J].文物,1959(6):15-17.

[22]黄美尧.花鸟画在陶瓷装饰上的几个问题[J].瓷器,1963(4):55-57.

[23]富世海.陶瓷器釉上彩绘方法[J].瓷器,1966(1):33-34.

[24]邓白.略谈我国古代陶瓷的装饰艺术[J].硅酸盐学报,1978(4):290-306.

[25]梁之,张守智.定瓷的装饰艺术[J].文物,1959(6):22-23.

[26]王莉英.吉州窑的装饰艺术[J].故宫博物院院刊,1983(4):17-21.

[27]关宝琮.中国古代陶瓷造型与装饰[M].沈阳:辽宁省硅酸盐研究所,1979.

[28]陶慈.陶瓷[J].文物,1979(11)-1980(12):88-89.

[29]杨永善.陶瓷造型基础[M].北京:轻工业出版社,1980.

[30]杜立锁.陶瓷艺术的造型与花釉装饰[J].装饰,1988(2):45-46.

[31]毛超群,刘瑛,马高骧.我国古代陶瓷器物实用造型研究[J].陶瓷研究,1987(1):43-49.

[32]梅健鹰.青花瓷器设计[J].装饰,1959(4):13.

[33]张守智.建国瓷的设计、试制与生产[J].装饰,2016(10):50-57.

[34]刘秉诚.日用陶瓷烧还原焰的问题[J].瓷器,1965(4)22-25.

[35]朱培钧.优秀的民间陶塑艺人——区乾同志[J].美术,1956(6):18-19.

[36]杨永善.论民间陶瓷的属性与特征[J].新美术,1988(4):27-32.

[37]远宏.山东民间陶瓷艺术风格的变迁[J].齐鲁艺苑,1995(4):4.

[38]周国桢.中国民间陶艺与现代陶艺[J].陶瓷研究,1994(1):4.

[39]邱耿钰.地理、经济、生活、生产方式——处于多层关系中的民间陶瓷研究[J].文艺研究,2002(6):119-129.

[40]陈万里.陶枕[M].北京:朝花美术出版社,1954.陈万里.陶俑[M].北京:中国古典艺术出版社,1957.

[41]故宫博物院.故宫博物院藏瓷选集1979[M].北京:文物出版社,1962.

[42]故宫博物院.故宫博物院藏文物珍品全集[M].北京:商务印书馆,2006.

[43]上海博物馆.上海博物馆藏瓷选集[M].北京:文物出版社,1979.

[44]广东省博物馆.广东省博物馆藏陶瓷器选[M].北京:文物出版社,1992.

[45]上海人民美术出版社.陶瓷[M].上海:上海人民美术出版社,1988.

[46]中国美术分类全集总编辑出版委员会.中国美术分类全集[M].上海:上海人民美术出版社,2000.

[47]祝大年.谈陶艺开发在“部分陶艺家邀请会”上的开幕词[J].装饰,1985(4):11-14.

[48]陈淞贤.直取性情真——陶艺创作体会[J].新美术,1986(3):50-51.

[49]董建新.陶艺创作点滴[J].装饰,1987(3):29.

[50]吕品昌.论陶瓷缺陷肌理的审美品质[J].景德镇陶瓷学院学报,1988(1):11-14.

[51]黄美尧.现代陶艺初探[J].陶瓷研究,1988(2):2-12.

[52]陈淞贤.陶艺的当代风格[J].新美术,1989(2):4-5.

[53]陈进海.陶瓷艺术形态的演变和塑造技艺[J].装饰,1989(1):39-40.

[54]杭间.语焉不详的中国“现代陶艺”——90年代以来中国现代陶艺的现实和问题[J].文艺研究,2003(01):111-123.

[55]白明.关于中国现、当代陶艺的思考[J].文艺研究,2003(1):124-130.

[56]祝大年.陶瓷美术的创作质量问题[J].美术,1956(3):24-26.

[57]陈若菊.努力搞好艺术陶瓷教育开展艺术陶瓷创作[J].装饰,1986(4):14-15.

[58]张德山.景德镇陶瓷教育简史[J].景德镇陶瓷,1999(z1):68-70.张德山.景德镇陶瓷教育现状[J].景德镇陶瓷,1999(4):56-57.

[59]李正安.我国高校陶瓷设计教育发生探究[J].装饰,2005(3):68-69.

[60]郭演仪,李国桢.宋代汝、耀州窑青瓷的研究[J].硅酸盐学报,1984(2):226-235.

[61]林士民,林浩.中国越窑瓷(套装共2册)[M].宁波:宁波出版社,2012.

[62]河南省文物研究所.汝窑的新发现[M].北京:紫禁城出版社,1991.

[63]苗锡锦,苗长强.中国钧窑考[M].郑州:中州古籍出版社,2012.

[64]陈文增.定窑陶瓷文化及其造型装饰艺术研究[M].石家庄:河北大学出版社,2008.

[65]杭州历史博物馆.翠色、琢玉、梅青:越窑、耀州窑、龙泉窑青瓷文化对比研究[M].杭州:中国美术学院出版社,2007.

[66]钟兆龙,钱正.六朝越窑青瓷仿制成功[J].浙江科技简报,1984(1):19.

[67]张祝平.互联网时代下传统文化产业传承与创新发展问题研究——以汝瓷为例[J].上海商学院学报,2018(19-06):65-72.

[68]吴洙霖.北宋汝瓷设计文化及当代汝瓷产业的发展研究[D].西安:陕西科技大学,2017.

[69]刘红芳.基于文化旅游视角下的钧瓷旅游发展研究——以许昌为例[J].太原城市职业技术学院学报,2018(8):24-27.

[70]王洪伟.另一种钧窑史·钧瓷技艺的手工艺人口述及地方性知识想象[M].郑州:中州古籍出版社,2012.

[71]童书业.广东窑的瓷器[J].山东大学学报,1955(2):109-119.

[72]冯先铭.从文献看唐宋以来饮茶风尚及陶瓷茶具的演变[J].文物,1963(1):8-14.

[73]徐荣.中国陶瓷文献指南[M].北京:轻工业出版社,1988.

[74]叶文程.文献记载的中国外销陶瓷[J].河北陶瓷,1988(8),1989(3),1989(5):1-2,42-44,60-61.

[75]傅振伦.中国古陶瓷文献学[J].景德镇陶瓷,1992(4):42-51.

[76]杨静荣.《景德镇陶歌》及其历史价值[J].故宫博物院院刊,1994(1):33-35.

[77]詹嘉.陶瓷文献数据库建设的质量控制[J].江苏陶瓷,2000(3):26-28.

[78]杜文.金代耀州窑陶瓷文献综述[J].碑林集刊,2006:265-271.

[79]郑乃章,杨敏,马志伟,熊春华.1949~1966年景德镇陶瓷科技文献比较研究[J].中国陶瓷工业,2009.16-(03):36-39.

[80]陈宁.试析中国古陶瓷文献学的内容架构[J].景德镇陶瓷,2010.20(3):3-4.

[81]章宏伟.中国古陶瓷研究的成就与特色[J].中国史研究动态,2010(6):12-17.

[82]马志伟,陈雨前,邵校,唐敏.我国古陶瓷文献著述内容特征及其原由探析[J].中国陶瓷,2011,47(12):41-42

[83]刘晓玉.关于中国古陶瓷文献学学科体系的探索[J].中华文化画报,2011.

[84]冯先铭.中国古陶瓷文献集释(上册)[M].北京:艺术家出版社,2000.

[85]熊廖,熊微.中国陶瓷古籍集成[M].上海:上海文化出版社,2006.

[86]梁宪华,翁连溪.中国地方志中的陶瓷史料[M].北京:学苑出版社,2008.

[87]陈雨前.中国古陶瓷文献校注[M].长沙:岳麓书社,2015.

[88]陈宁.清代陶瓷文献学论纲[M].北京:轻工业出版社,2017.

[89]夏鼐.作为古代中非交通关系证据的瓷器[J].文物,1963(1):17-19.

[90]陈万里.再谈明清两代我国瓷器的输出[J].文物,1964(10):33-36.

[91]韩槐準.谈我国明清时代的外销瓷器[J].文物,1965(9):57-59

[92]徐本章,苏光耀,叶文程.略谈德化窑的古外销瓷器[J].考古,1979(02):149-154.

[93]叶文程.晋江泉州古外销陶瓷初探[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),1979(1):105-111.

[94]冯先铭.中国古代外销瓷的问题[J].海交史研究,1980(1):14-21.

[95]余家栋.江西历史文物[J].文物,1981(4).

[96]吴建雍.清代外销瓷与早期中美贸易[J].北京社会科学,1987(1):88-91.

[97]林文明.泉州陶瓷外销问题的探讨[J].海交史研究,1986(1):82-87.

[98]冯小琦.明清外销瓷中的“纹章瓷”[J].紫禁城,1991(1):10-12.

[99]叶喆民.意大利所藏中国古陶瓷考察记略[J].故宫博物院院刊,2000(3):6-14.

[100]陈进海.世界陶瓷艺术史[M].哈尔滨:黑龙江美术出版社,1995.

[101]傅振伦.中国古陶瓷文献学[J].景德镇陶瓷,1992(4):46-51.

[102]许大海.从表象到本义:“非物质文化”视角下民间手工艺文化价值探析[J].学术论坛,2010,33(10):158-161.

[103]蔡孟.中国现代陶瓷艺术的历程分析:从一体化到分化[M].南昌:江西美术出版社.2012.

[104]薛春梅.生态文明视角下景德镇陶瓷文化旅游产业可持续发展研究[J].中国管理信息化,2017,20(22):131-132.

[105]张祝平.互联网时代下传统文化产业传承与创新发展问题研究——以汝瓷为例[J].上海商学院学报,2018,19(6):65-72.

(文/远宏,山东艺术学院设计学院教授、博士生导师;许大海,山东艺术学院艺术研究院教授,来源:民族艺术研究杂志)