“反者道之动”,老子在《道德经》中阐明,天地宇宙的运行法则是两种完全相反的因素相互作用与循环往复。老子认为事物向着相反的方向运动发展,在相反对立的状态下形成,“相反相成”的作用是推动事物变化发展的力量;老子还指出道体是恒动的,事物总是再始更新地发展着。历史上所有伟大的艺术大师均是不谋而合地秉承着上述观念的探索者,他们与其经典之作,成为了艺术发展的动力和支撑点。

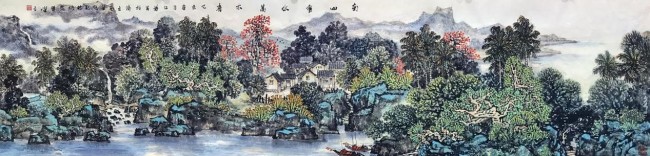

阮江华中国画《春山水秀》

艺术的发展与演进,来源于艺术家在继承传统的同时,又根据其所处时代背景、自身经历、观念认知、技艺磨砺等不同情况下,进行某种持续不断的探索,最终才使其所从事的艺术门类和专业在形式、内容、材料等不同方面有所变革,艺术也就随之演变更迭,艺术家阮江华正是其中优秀的践行者。阮江华早年毕业于海南大学艺术学院绘画专业,系统地学习了绘画的造型基本规律和技巧,掌握了绘画专业的艺术理论知识储备,并对各画种都有所涉猎,为其在未来的艺术道路与发展上提供了有效基石。在毕业后较长一段时间里,他专攻工笔人物画的创作,所描绘的多幅海南少数民族题材的工笔人物画作品参加了全国工笔画大展等国内重要展览,在中国画坛初露锋芒。由于海南特殊的地域特色,独特的自然景观一直牵动着阮江华对山水意境与生俱来的敏感,他长期被大自然物像内在的韵律所触动,进而开始了对山水画的创作。受海南老一代著名山水画家曾祥熙和以探索海南地域特色山水画的代表性画家邓子芳等一批先行者的影响,他将创作主题转向地域山水画的研究与拓展。阮江华的山水画一方面根植于中国传统文化与山水画的笔墨语言及艺术精神,另一方面以海南本土的视角去感悟南国自然山水间的带有清纯浪漫的生命秩序和郁勃竞发的规律,向内追溯优秀的传统精华,向外拓展具有当代审美情趣的形式语言,保持着鲜活而独立的面貌,折射出其“化作通变”的情思与智慧。

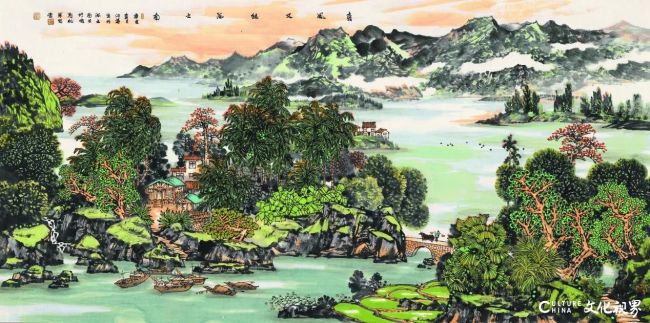

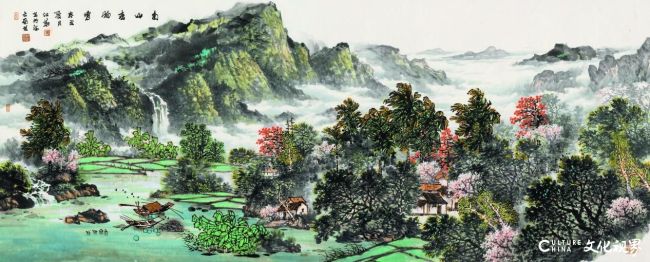

阮江华中国画《春山秀色》

纵观阮江华的山水画作品,笔者以为,可以从以下四个方向进行品味与赏析,从中可以看出其画外之象于中国画的意境之美的体现:

一、继承传统,内外兼修

“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来。”是我国著名山水画家李可染在艺术创作中的座右铭,很多人着墨于“打出来”的后半句情景,而往往忽视前半句“打进去”的前提条件。阮江华则深明其中的含义,他首先从理论层面研究中国山水画史,探寻其发展的脉络、规律性及不同时代与不同审美取向的差异性,然后在实践技法层面根据自身的特点及价值取向,取法从荆浩至关山月等历代山水画大师,从中吸取各家的笔墨精华及“抱朴含真”的艺术品格。例如我们在阮江华的《叠翠春山》《春山水秀》等作品中可以看出,作为典型的海南画家,如何在方寸之间表现巍巍青山的气势?既要展现宏大山水的典型特征,又要另辟蹊径,画出南方画家独有的灵秀气质,这从中即可见其对宋画的精研与吸收,也可体会到其文人士气的内敛。

阮江华中国画《春绿》

在对宋元经典继承的基础上,阮江华着重于岭南画派的研习,并有着较为深入的心得。黎雄才气魄宏大的水墨处理、墨韵的形成;关山月对颜色和水墨的辩证运用,都是笔墨实验需要借鉴的艺术元素。特别是在自然山水和生活绘画素材截取上,如牧童歌于牛背、渔樵吟于舟桥、清泉泻于山崖、屋舍栖于林荫的桃源仙境都具有独特之处。这些前辈大师的精深造诣为阮江华的山水画创作提供了丰厚的滋养,特别是其中的创新精神,不重复古人的基调,让其作品独具特色,在峰峦叠嶂水墨氤氲中点缀琼岛生活,创作出了属于自己的诗意韵致,通过雅俗共赏的抒情手法去体现东方艺术精神。

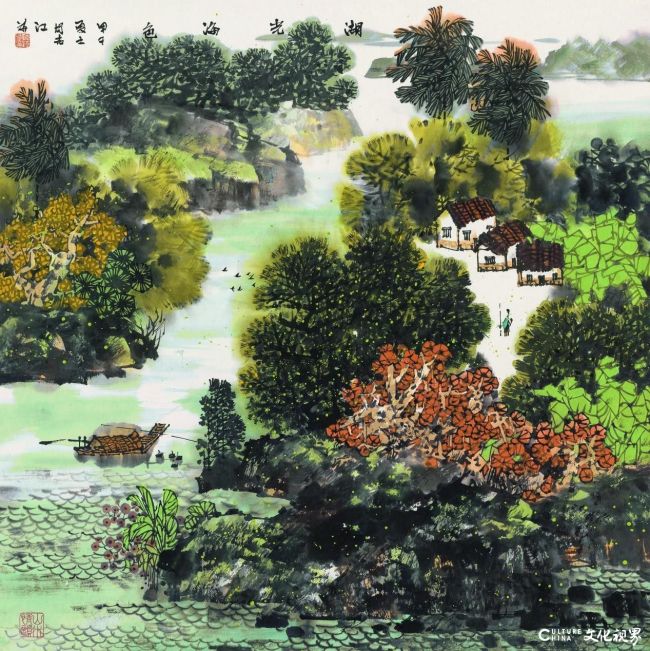

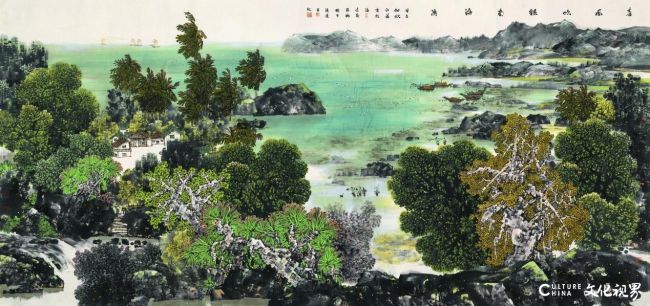

阮江华中国画《湖光海色》

二、西学为用,中学为体

阮江华早年在素描、色彩等方面接受了较长时间的训练和磨砺,形成了相对科学理性的思维方式,而对西方艺术理论的研习也为其构建了艺术学养的基础,这让他有别于大多数传统的中国山水画家,在继承岭南画派诸位前辈大师的创新精神时显得驾轻就熟,从最初步入山水画创作领域时就不带有天然的枷锁,而敢于突破和创新。阮江华曾受邀赴国外举办画展及参加各种艺术活动,有机会与东西方不同地域、风格流派的艺术家进行广泛的艺术交流。他对欧洲文艺复兴至19世纪的老大师们及其作品如数家珍,其中更是对莫奈、毕沙罗、西斯莱、修拉等印象派大师尤为推崇;在关注欧洲艺术的同时,他也对古埃及艺术、阿拉伯艺术、非洲艺术、日本艺术等多个国家、民族的文化历史及艺术样式进行过深入的考察研究,真正做到了广采博纳。也正因如此,在《春山秀色》《叠翠南山》《紫气东来》等作品中,我们可以看到阮江华对燕文贵等北宋画家的学习借鉴,在构图上以连绵不绝的群峰为基线展开,形成颇为雄壮巍峨的气势;在画面具体刻画上则采用双勾植被,后用重彩染色的方式进行铺陈,其中不去琢磨具体的各种复杂皴法,而是以热带植物充盈其间,中间穿插河流小溪、瀑布、黎民茅屋,再点缀一些人物、舟船与飞鸟等;特别是在墨色的运用上别具一格,在青绿色的远山背景下,以现代的色彩观念和表现方式大胆地将木棉、椰树等带有本色的海南特有热带植被描绘出来,形成了具有强烈个人特质的山水画。

阮江华中国画《春风又绿海之南》

阮江华在继承中国传统山水画笔墨与章法的同时,借鉴了多种艺术表现形式基础上,经过系统地研究印象派画家的创作方法和色彩理论,结合海南的自然地域特色,突出强调色彩的地域特征,在山水画创作中大胆地运用印象派色彩的表现方式,通过固有色、光源色、对比色、补色等多种色彩关系表现技巧,去强化以单一水墨为主的山水画画面,形成了一种具有内在美感的视觉效果和颇具震撼力的视觉冲击力。这种中西结合的思绪和艺术处理方法,正是对苏轼“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”的一种别样诠释,从中既能看到阮江华对东西方艺术的融会贯通,同时也能体会到他是如何通过“写景”达到“造景”,从“必合乎自然”到“必邻于理想”的传统美学意境。

阮江华中国画《红色印记》

三、博采众长,风貌独特

阮江华长期在海南省美术家协会从事组织管理工作,因此有较多机会广泛地与国内同行专家、学者进行学术上的切磋与交流。我们可以看到,从黄土高原、西北大漠、青藏高原,到西递宏村,从塞北至江南,无论是学界论坛,抑或是笔会采风,都留有阮江华的身影。他一方面向同行的专家学者观摩借鉴,从理论到实践总结经验。另一方面,他在师法古人的同时,也崇尚师法造化;他频繁地深入生活,体验生活,搜集素材,提倡现场写生,笔耕不辍,通过大量的写生实践,与大自然对话,从中提炼自然之美,正如石涛所言“搜尽奇峰打草稿”。经过与同行业界的专家学者们交流,深入社会生活中对自然事物的写生感悟,才能做到“笔墨当随时代”。

阮江华中国画《岛西冬韵》

阮江华的《秋景物新》《家在青山绿水中》《满山春色》《南湖春早》《碧海连天远》等作品也正是在上述背景中应运而生,长期的技艺磨砺和艺术思绪辨析,继承青绿及宋元之后特别是明、清时期山水画清新、秀雅、润泽的特色,从外在形态看属于小写意山水,重色彩的铺陈但又与传统青绿山水不同。其墨色的运用不多,多采取勾勒着色为主,以海南的自然地域特色入手,从蓊郁苍翠的热带雨林植被中提炼元素,强调把握千姿百态的形状、生长规律,以形传神。色彩上又接续印象派传统,以西方现代色彩学理论为方法论,强调色彩的地域性特征,并用印象派的表现手法融入传统山水画的创作之中,在单纯的墨色之里融入了强烈的西式色彩关系,有意锐化了视觉张力,而相对弱化了传统山水画中程式化的皴擦晕染和笔墨技巧,形成了以一种意气为主、率性而为的意象与符号,其既不是传统程式的翻版,也不似自然山水的物理物像,而是蕴含着生命情感、人对自然的诗化感受,构建出一种秀雅清淡、蓬勃灵动、热烈圆融的诗境与情韵,形成了具有个人独特面貌的山水画作品。

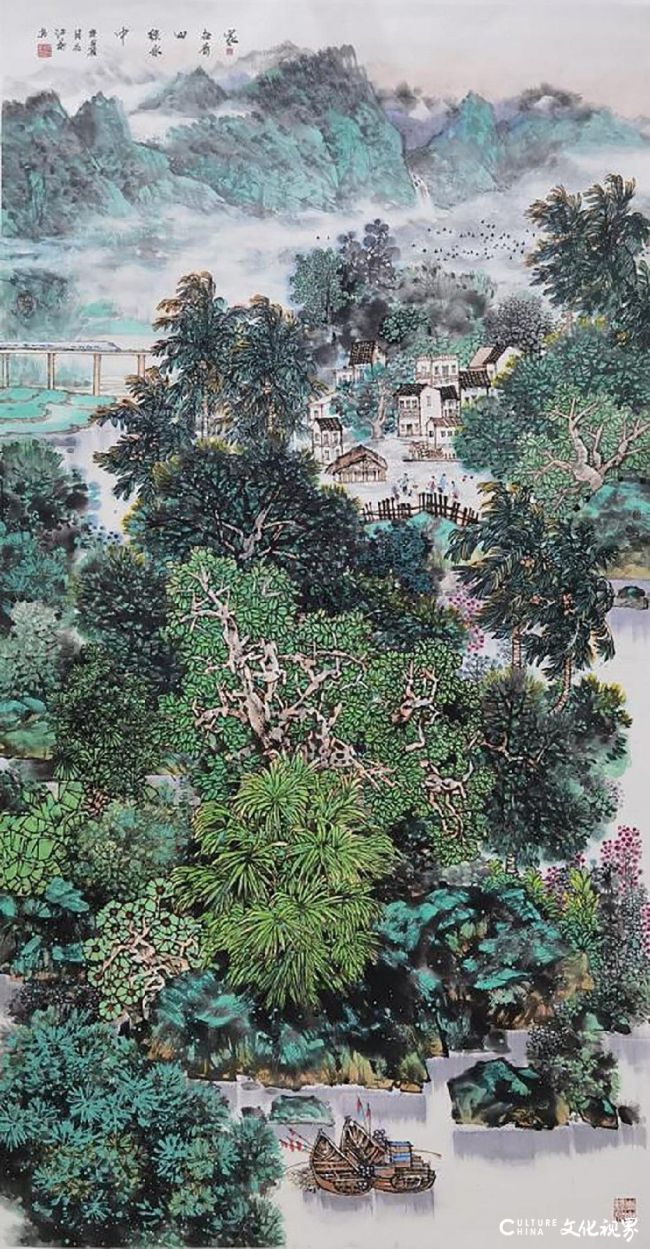

阮江华中国画《家在青山绿水中》

四、氤氲意境,情景交融

“氤氲”是传统中国画理论中的固有概念,由石涛在其《画语录》中推陈出新。它指明任何作品首先必须内含阴阳交错之饱和或张力。这种饱和、这种张力,是通过笔墨的铺陈组合与布局的经营获得的。通过布局与经营,艺术家可以从中进行虚实的探讨,根据对虚实不同的理解,重构自身的精神世界,正像唐代著名诗人王昌龄提出的“三境论”,从物境、情境、最后提升到意境阶段,以“得其真”,最终呈现出具有鲜明特征的画作。在阮江华的《南山新雨后》《南山秀水万木春》等作品中可以看出画家在传统中国文化方面有较深厚的修养以及对于海南独特的热带自然景观的钟爱:首先,阮江华对于“氤氲”显然有自己的理解,他在作品中将其用“虚”的形式加以替代,由此在画中,虚以最可见和最全面的方式得以体现。在宋代和元代的古代大师作品中,可以看到虚是没有画迹的空间,甚至占据了三分之二的画面。这里的虚不是一种毫无生气的存在,而是一种内涵丰富不可具象的存在,其内部流动着将可见世界与不可见世界有机地联结起来的气息。在构成两极的山与水之间,仍然流动着由云(空白)再现的虚。这些云(空白)有节奏、有规律的分布在画面中的虚位之上,如前景、中景与远景之间的留空处,再比如画中拱桥、溪流所及之处,均是虚处。云(空白)是表面看来相互对立的两极之间的中间状态,若在山水间没有云(空白)的介入,二者将处于一种僵化的对立关系,因而这云(空白)在画中形成了冲虚。正如丁皋所言:“...故笔有实中之虚,虚中有实。虚者从有至无,渲染是也;实者着迹见痕,实染是也。虚乃阳之表,实即阴之里也。”阮江华在作品中创造出这样一种印象:椰树、山石和小桥可以进入虚,融化为波涛和云海,并且相应地,水经由虚,可以化作椰树、山石和小桥。通过这种亦虚亦实,虚实相互转化的布局,既体现出了海南自然环境的生机勃勃,也展现出他对自然风物和琼岛生活的眷恋,山水生活之间充满诗情画意。

阮江华中国画《南山秀水万木春》

“知者乐水,仁者乐山”是孔子在《论语.雍也篇》中的名句,自古以来在人们的眼中,山和水构成了自然的两极,它们承载着丰富的含义。而这并不是一种简单的自然主义的象征手法,这种认识和体会的目标在于实现一种交融,通过这种交融,人们便以内在化外部世界来转化自己的视角。外部世界不再仅仅出现在人们的对面;它由内在而被关照,并成为人自身的表达,正因为如此,当阮江华在描绘琼岛三三两两的山峦、椰树和山石时,也非常重视它们之间的相互关系。在这一背景下,表现当代海南的山水图卷,便是画当代海南人的肖像,这肖像不见得有具体的肢体、动作,但却隐含着这片热土独有的火热情怀以及无限之梦想。因此,在《幽谷春色》《春绿》等作品中,除了绚丽夺目的色彩、挺拔的五指山和多样的热带植被外,更有穿梭于山间幽谷中的飘渺云气,让我们感受到生生不息的氤氲意境。那高耸至突破云端的五指山,那深邃而被冲虚之气连接的山间细流、梯田、房舍,以及由万泉河孕育而生丰沛繁茂的热带植被,构成了新时代海南人在建设自由贸易港背景下的精神肖像。

阮江华中国画《万泉河曙光》

五、结语

随着海南自由贸易港的建设,未来的海南必将成为中国对外进行金融贸易与文化交流的窗口,是中华文化与世界各国文化融汇发展的重要桥梁。海南的美术作品也必然更具有包容性和开放性,不再局限于偏安一隅的海岛文化,将成为中国与世界沟通连接的艺术语汇。在自贸港建设的宏大背景下,阮江华的山水画作品显然是其中的突出代表,他以山海为其质地、琼岛为其魂魄的现代山水图卷,在西学为用、中学为体的基础之上,继承传统,博采众长,随时代前行,在氤氲意境的审美追求和博大精神的中国传统文化的滋养下,画面重在水墨与光色结合,将海南独特的人文地貌纳入其中;既有丰茂的自然植被,也有黎苗生活故事,在笔墨勾勒与色彩交相辉映间,蕴藏着对海南这片热土的关切以及诗意的描绘,构成了画象之外,具有别样的中国画的意境之美。

(文/李澎霖,海南大学国际传播与艺术学院副教授、硕士研究生导师,海南省美术家协会理论艺术委员会副主任兼副秘书长)

注:本文发表在中国美术家协会中国画艺术委员会主办的国家级艺术核心期刊《国画家》2025年第2期

阮江华中国画《岛西秋韵》

阮江华中国画《春风吹绿南海湾》

阮江华中国画《椰风水韵》

阮江华中国画《南山春物秀》

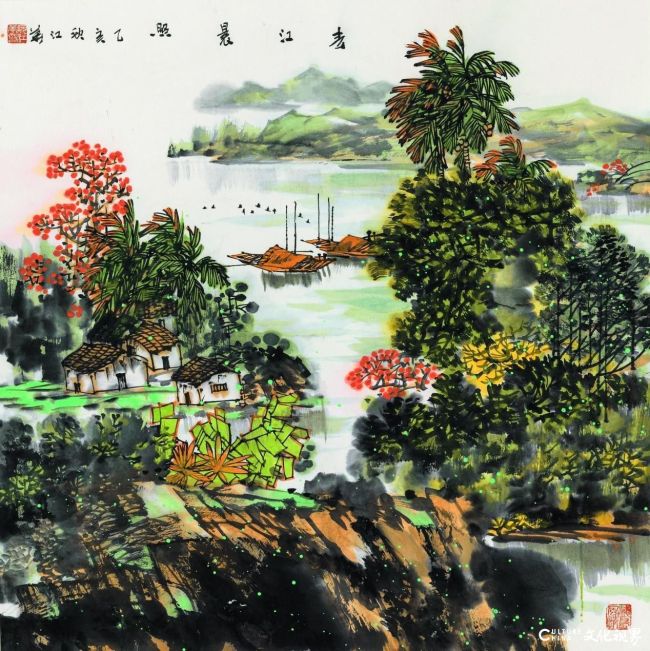

阮江华中国画《春江晨照》

画家简介

阮江华,中国美术家协会理事,海南省文联副主席,海南省美术家协会主席,一级美术师,海南省政协书画院副院长,海南大学国际传播与艺术学院专业学位研究生行业导师,海南师范大学美术学院、青岛科技大学美术学院等硕士研究生导师。先后被评为“第二届海南省中青年德艺双馨文艺工作者”、“海南省有突出贡献的优秀专家”。

作品多次参加国内外重大展览并获奖。先后于海南、山东、河南、甘肃、宁夏等地举办个人画展9次,2020年春节在意大利罗马举办“水墨芳华”艺术个展,2025春节在新加坡举办“水墨华韵”山水画展。中国文联出版社、北京工艺美术出版社、南方出版社等先后出版《中国大家风范》《当代国画名家作品赏析》《南岛情韵》等近20多本个人专集专刊。作品被国内外多家艺术收藏机构(美术馆)收藏。