中国水墨艺术在近一个世纪历经了从文化到媒介再到观念的裂变创新,在今天形成了由“中国画”“水墨画”“水墨艺术”三种形态并行的绘画生态。最广为人知的“中国画”名词,实际出现于清末民初之际,被正式用于现代教育学科命名,则已至20世纪后半叶。“水墨画”作为代表中国传统绘画典范的最高艺术形式,在20世纪被用于区分传统中国画语言、文化和形式的名词,几乎到了20世纪80年代。而“水墨艺术”这一类型,则是传统水墨媒介在借鉴当代艺术观念创作后,去“唯媒介论”的一种观念为上的文化水墨概念。以上名词的时代变迁,既反映了中国水墨艺术丰富的可塑造性,也折射了因文化变迁带来的艺术语言创新。但值得重视的是,艺术创新并非单程线,而是在反复裂变中沉淀出更丰富的创作类型。每一次观念革新对中国水墨而言,都意味着一种新形式的出现,同时也意味着推翻传统禁锢的险阻——上世纪90年代,谈及中国画的“笔墨”语言话题,仍然较为激烈,在世纪末甚至还形成了吴冠中、张仃之争。具体地说,这些观念变迁,总是抽象的,但回到艺术家自身,他们的思考与作品,才是反应抽象变化的微观体现。

因此,策展人、批评家李国华采访了中央美术学院中国画学院教授、中国著名艺术家刘庆和,从艺术家的生活出发,来分享关于水墨创新和艺术家时代责任,以及作为高等艺术院校教师对青年人创作有益的建议等相关话题。以期本此话题能够给予青年水墨创作者的生活、工作和学习,起到一定的提示作用。

Part 01.关于艺术与创作

▲刘庆和工作室

李国华:您的作品以水墨为媒介却充满当代性,因此也经常被归类于“新水墨”或“当代水墨”。您如何看待水墨的当代性?在传统与创新之间,您如何找到平衡点?

刘庆和:去年我在北京798唐人艺术中心的展览,其中有一部分展出的是几十年前的旧作,这让我意识到随着水墨实践的进程,自己已经走过了四十余年。如今,关于水墨的话题议论似乎少了许多,对于意义作用的理解与以往也有了不同。随着时间的推进,你会发觉少了责任感的心态,会对很多事情不在意了。虽然还是一如既往地工作,但会变得随心、随遇,人也就更接近直觉。我所理解的直觉,是日积月累中逐渐形成的判断和暗设的底线,这是埋在心里的刻度,是条件反射似的对于生活的丈量和定位。判断是随着疑问的开始而建立的,比如几十年前的自觉是,不想沿着别人踏过的烂熟的路走了,在中国画创作的集体意识之下,探讨个人所理解的生活现实表达,其难度和乐趣完全是个人的,也是难以分享的。

当代水墨总是被拿来与传统水墨相比而论,这就很容易站在阵营的立场看待对方,结论自然是自己正确。在我看来,如何评价当代或传统,最能说明问题的就是看你所称道的还有多少未知的领域和可以思考的空间。不难发觉,几十年来的关于水墨话题的争论,实际是误入到“水墨精神”的局限之中,把水墨技巧作为“水墨精神”的图解,自然让水墨更加焦虑。“中国的就是世界的”这句话代表了中国文化特色的不可替代性,也是一句漂亮的口号,但同时也妨害了人对外部世界观看的兴趣和欲望。创作当中想了什么,这本是极为普通、自然的问题,想象空间的大小意味着水墨表达的多种可能,而更多的人是沿着熟悉和规定的路走着。

谈到新水墨,我觉得所谓“新水墨”不是平行在“当代水墨”一侧的另一种方式,只是一个相对于传统笔墨的提法,这里的“新”只代表着时间前后的新旧关系,在资本的鼓噪和诱因下“新水墨”也变成了开往目标的“文艺”号。大概这个年龄段的艺术家与之前后的艺术家有个不同点是,他们根本不在意关于水墨的争议,他们关心的是现实生活和自我认同那个敏感的点,这是社会的“点”,只不过影响到了水墨当代。这不是艺术家个人的困惑,是时代的“腔调”下对现实的顺应和无奈,是另一番强调集体意识忽略个性的鼓噪。在学院教学里,这股倾向更是难以学术担当,处于大环境之中的学院水墨,在几近“黄昏”的时候,将“新水墨”误以为是一股清流,让年轻人误读。表面上是逢迎市场的心态,实际上是面对“情势”的趋同和妥协。不得不说,“新水墨”实际上是对水墨创作现状的再次搅动,是假以创作的姿态离开了创作本身。我所了解的这个年龄段的艺术家根本没在意将自己归到哪个提法里面,有活力有创造力的人早就认识到了这一点。

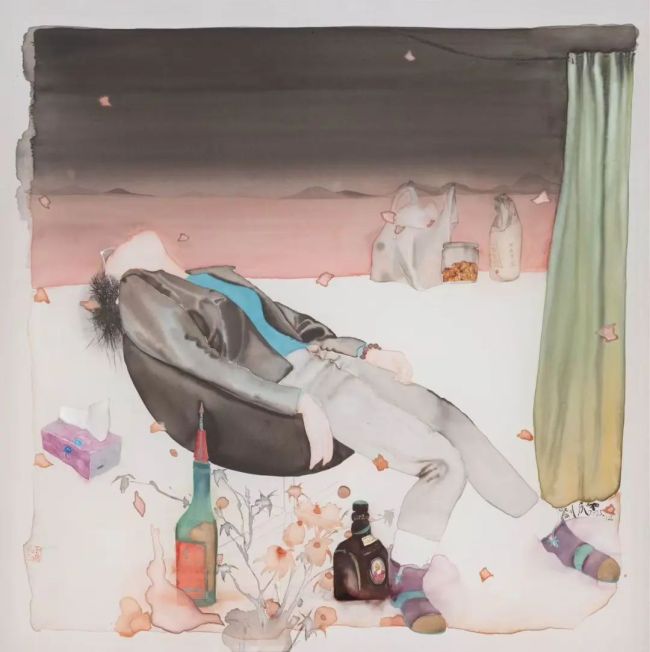

▲《体会》 68×68cm 2025 纸本水墨

▲《年会》 200×500cm 2021 纸本水墨

李国华:我们看到您大部分作品中的主体是是一个小孩的形象,也有多个人物的大场景,这样一个类似于独属于您的艺术符号是怎么产生的呢?

刘庆和:在读研究生阶段,也就是上个世纪1987-89年那个阶段,我重新抄起了毛笔回到了宣纸上。本科生时期的专业学习主要是以西方绘画为基础,所受到的是更综合性的基础教育,包括版画、雕塑、综合材料甚至摄影等专业。本科毕业之后,我感觉在水墨这一领域尚有话要说,这可能来自于我对水墨现状的疑虑或者缺憾,这是一种复杂的心态。一是我最初接触的绘画形式就是中国画,我的老师大都是画传统中国画的,再者是对于创作有了新的理解,觉得在表达情绪的过程中,传统水墨的方式因为单一的模式,妨碍了心性的表达。即便如此,实践中动起手来还是不自觉地回到了原有的老路上,无奈的是传统的认知早就形成,将已有的国画表现手法与现实的景象重叠总是感觉不伦不类,所以读研那几年实际上是一个茫然无措的时期。1989年经历了一段特殊的时期,原有的方向更是模糊,在集体的行为需要重新认知时候,人在自我的理解里迅速成长。少了追问,大家把以往不够清晰的东西,归拢到自我感受当中,强调的多是自我存在的意义。也就是说,从宏观叙事的主题性创作回到了个人角度。不想沿着别人的脚印行走就会具备实验性,是依附着水墨技术表达的套路前行,还是以生活来感召心动,这两者之间在我的心里出现了明确的选择。1991年,开始了一些水墨和工笔结合的方式,这是在传统水墨遇到生活现实时候所做的调整,也是一种难以依循经验又具有实验性的探索和实践,水墨能否从容地面对生活现实,在保守维持还是摒弃出新之间必须做出选择。

▲《透光》 68×68cm 2025 纸本水墨

▲《爱你》 200×500cm 2021 纸本水墨

李国华:您在一篇文字里说过,水墨和水墨艺术是两回事。它们的差别在哪里?

刘庆和:我都记不清是否这样说过了,也可能谈及的不是单纯的水墨问题。水墨艺术是一个概念的话题,通常被认为只要是在宣纸上用墨就等同于水墨艺术了。而我们将水墨和水墨艺术混淆,其主要原因是把传统水墨的材料和技术看成了唯一。可以说水墨的技术呈现和水墨的意象性表达是两回事。有这个提问或者问题引申,可以隐约看到,错落的指向与我们自己的文化辨识和自我认知有很大的关系。从文化虚无砸烂旧世界到后来的崇洋媚外,又到后来的厚古薄今,文化总是穿衣打扮一样,在实用面前更换。以这种思考一路走来,水墨创作自然是在围墙和隔断中生长,在“专业”当中得到庇护,水墨人讲究的是说着“行话”做专业的事。

▲《斜阳》 200×200cm 2021 纸本水墨

▲《有山》 75×75cm 2023 绢本水墨

李国华:当下,AI技术介入艺术已经高度发达,装置、影像也非常普遍。在您看来,这些新媒介对水墨创作有哪些影响?在未来,您会探索这些新方式与水墨的结合嘛?

刘庆和:科技改变人类生活是必然的,甚至于我们常年固化的思考方式,都可能在新科技中发生变化。绘画,在我们看来是艺术人生了,但是于人类的历史长河来看,能给自己一个小小的肯定就不错了。至少在目前,科技还无法完全取代手的操作,因为手感来自于人性,人性能被替代或被科技掌控还只是假想。

科技和艺术表达,我觉得它们本身就不是对立的关系。假想有一天艺术表现真的被科技完全取代了,心里还是不免悲伤,我在想,那些细腻的需要生命体验的感触,如果被轻易洞穿、识破,甚至取代,那种失落感还是有的。所以生活在此时,我一直拒绝助手,人生有限需要体味的很多,何必再拱手出让。享受或是痛苦都是人生的缘分,活着,就是来体验这些的。我觉得我未来不会做这类的尝试,一是我也没有多少未来,再则能够用心用手去做喜欢的事情会让我更充实。

▲《红石》 300×150cm 2024 纸本水墨

李国华:现在的很多大学生也在利用AI做一些创作,您认为AI这个新技术的产生,在绘画当中是一种威胁还是更多的是辅助呢?

刘庆和:记得曾经写过一段文字,说“当科技发展到饭来张口、衣来伸手的时候,人类的整个生理机体就完全退化了”。身体的端口就是伸向世界的触角,人本身就是艺术和身体机能的结合体,所有外在的感官就是用来接受世界并引入我们的躯体来体验,既然绘画的动力发自内心,最有趣的就是与身外的世界发生冲撞,绘画就是这些冲撞的痕迹,所以,也没必要过于担心受到什么冲击。前些年我曾发现网上有人在讲授“刘庆和风格水墨速成”课程。点开看了一下是类似于我的画面的形成路径,看着汗颜。我在想,凡是能够有效提炼出来的风格因素,自然反证了画面的概念与表面,这不禁让我难过、尴尬又好笑。我庆幸假如AI也就是做到这一步的话,对我是没有威胁的。但是我们从另一个角度来看,风格产生虽然官宣个性化,然而之后则是漫长的形式符号的维护和保养了,有多少成功范例不是在花时间保养呢,这是个悲催的话题,以我现在的状态和年龄像是没有资格议论AI了。现在看,对于绘画本身能够带来的危害很多,然而,科技能给绘画带来的威胁,可能是最让人看好的威胁了。

Part 02.关于生活与思考

▲《零度》306×800cm纸本水墨

▲《赤霞》 360×800cm 2024 纸本水墨

李国华:您的艺术生涯中是否有过“关键时刻”?比如某次展览、某个人或事件,彻底改变了您的创作方向?

刘庆和:来到北京到中央美院读书之前,我在天津的中专学习设计,业余时间一直画的是传统中国画。那时候对西方绘画接触很少,直到来了北京后才“幡然醒悟”,觉得彼时的中国画只是重复古人,重复别人,重复自己,现在看虽然那个时候的想法有些偏颇,但也是促使我展开思考的起始点。记得在读大二大三时候,图书馆里有一本英国波普艺术家大卫·霍克尼的画册,让我很感兴趣。之前接触到的前苏联绘画、欧洲印象派和西方现代绘画等,已经成了公认的教科书,霍克尼那种冷漠的奢华,直面的中产阶级生活表达,似乎与国内方兴未艾的拜物主义生活状态类似。相形之下,表现农民艰苦生活的作品,已经千人一面地难动人心,到底哪些东西可以感人,这成了我心中的问题。我总觉得,大众生活自然包括自己在内,我们为什么要舍近求远地表现他人生活呢。生活本来就不是轻松的,因为有感而发形成了个人的感知系统,这是隐藏于技术后面的真正的动力。假如思考的表达形成了某个契机的话,那个时候算是一个时间节点。

▲《流星雨》1999 纸本水墨

▲《游戏》 160×100cm 1994 纸本水墨

李国华:在创作低谷期(如灵感枯竭或外界质疑时),您通常如何应对?是否有一套属于自己的“修复方法论”?

刘庆和:人不可能每时每刻处于亢奋,所谓低谷我倒觉得是在自我修复,兴奋之余一定是静静地孤寂。记忆中的1993年,在西班牙滞留了半年后回到北京的我,像是一次人生的“格式化”。半年的欧洲之旅马不停蹄也是走马观花,没有人召集开会了,听不到领导和长辈的教诲,也没必要做给学生看,这是一次难得的修行,绘画的挫折或冲动就在自己的世界里。待翌年回到北京,欧洲游历图像如同一堆碎片塞在脑子里,相互折射,我在努力弥合我走后这半年来两地之间连成一线,而从没有过的是对绘画产生了厌倦。那是一段失落的时期,1993到1994年间几乎是在恍惚中度过的,西班牙的阳光和北京的街头巷尾重叠着,想不到回归自己的生活竟然需要努力。

直到1994年初,我在中央美院画廊做了个展,当时有张参展作品叫《王先生》,引起了别人的注意,对我来说也许就是种暗示,我可以顺着这条路继续走下去。《王先生》画的是一个貌似成功志得意满的中年男人,举着腿傲慢地仰坐在茶几面前。我用“没骨”的手法略去线的造型,目的是要突出生活在场的感觉。去年在798唐人艺术中心展览时,本来想借展这张《王先生》,红门画廊的布朗先生说实在联系不上藏家了,只好翻拍挂历再打印出来展示。从1994年到去年已经30年了,这件作品放在今天的展厅里竟然没有太多违和感,我笑问自己,是我这些年来没有进步还是总体的水墨状态凝滞了。

▲《王先生》 140×120cm 1994 纸本水墨

李国华:您如何平衡艺术家、教师、家庭成员等多重身份?日常生活里的哪些细节最常激发您的创作欲望?

刘庆和:真也谈不上什么平衡,就算是身上有这些身份,人不就是活着嘛。这些所谓角色有的属于更加社会的工作性质的,有的纯属于个人的,艺术家与其他人不同的是,总要把内心翻看给别人并且还要真诚,这就让人性复杂了许多。感动首先是因为真诚,就会感情投入,就会期待,就会有伤害。我是属于比较敏感的人,这一点显然是来自于我的妈妈。人就是这样,在对自己后代有所传承交代的时候,都希望留有自己的痕迹,前人的影子无论积极与否都是福荫和滋养,这是要认领的。常年的工作逐渐形成的惯性和圈子的感觉,总会忽略了一些身边发生又看上去轻描淡写的事,等到成了故事才发觉这些可能都是命里注定,以敏锐的目光看待这些过往的图层切片就会定格在某个画面,自然勾起了创作的欲望。

Part 03.关于时代与责任

▲《夏秋之间的C先生》 200×200cm 2023 纸本水墨

李国华:经常有这一种说法“艺术家是时代的记录者”,在快速变迁的中国社会中,您认为艺术最应该记录什么?又如何避免沦为简单的时代注脚?

刘庆和:时代大环境给我们带来了压力,画面不自觉地也带上了所谓时代的“颜色”,这是注定的,谁都难以走脱。如果要谈论时代与艺术家的关系,这可能正是无法直白说清楚的地方。别提什么创造了历史,历史中能有你就已经不错了。回头望去,总会有人清醒地看着这个环境,而大部分人只是跟从罢了。我现在越来越不敢妄议所谓“创造”,虽然这个词汇曾经在我们的生活中很重要,但是现在确实完全不同了。就艺术本身来论,创造本来也不是随意能说出口的。首先艺术创造比起科学的进步要无谓许多,这一点来看,我们身处的时代和现实生活当中,有多少可为和不可为的,我们能发挥多少作用呢,还是留着日后回望吧。

关于时代的豪言壮语已经太多了,如果说文学艺术应该是时代记录的话,我们这个时代可能是做的最不及格的。历史上文学艺术的所谓经典能够在今天感人,没有哪个是在组织的集体感召之下完成的,反映一个时代的风云变幻,毕竟是要透过每个个体的片面才能折射出时代的光。

当你要表述的可以“复制、粘贴”足以解决的时候,不同的另类思考也就没有了存在的意义。当发现耳熟能详的频率原来是翻唱的时候,已经没有人关心谁是原创了。这不是版权意识的危机,而是一个时代的悲哀。人可以容忍和享受复制临摹,只能说我们不仅是视听功能在退化,甚至连享乐功能也在退化。

▲《背景》 300×150cm 2024 纸本水墨

李国华:作为中央美术学院的教授,您如何看待当代艺术教育?年轻艺术家面临商业与学术的拉扯时,您会给出什么建议?

刘庆和:前几天刚从香港“巴塞尔”艺术节回来,看展时人山人海的场面让我产生了艺术春天到来的错觉,褒贬的态度也是市场的晴雨表。有人说,本届“巴塞尔”其实就是“太太卧室的好恶”,这也不算是恶毒或贬义,在这种大型的国际化的商业运作以外,几十年的艺术创作生态不也就是围绕着资本运转么。关于“成功”的解读早已经与以前两样了,还能用什么样的言辞说服学生,我自己没有底气。我们现在需要记住的不是画面,而是成功的攻略和方法,既然无法选择时代,那就融入时代,这可能是最中听的说教。我在很多场合提醒着学生不要“信”多于“疑”,要早早地形成自我的判断,其实这些都是废话。孩子们挤在一条狭窄又不出危险的路上:考前班、本科、研究生推免、考博,就业排队成长,年轻人不再质问“成功菜单”是否健康合理,只想平行到自己直接变现,心里念叨着:你讲了半天没一句有用的,来点实际的吧。

Part 04.对青年艺术家的建议

▲《不想》 75×75cm 2023 绢本水墨

李国华:现在的青年艺术家毕了业,比较迷茫,一方面有自己的学术理想,希望在这个创作上有一些成绩,但另外一方面他们又焦虑,未来的生存问题。您是否有一些好的意见,或者是关于他们学习或者是未来发展方面的建议?

刘庆和:坦白说,要用一两句看似精准的话总结什么实在是难。我觉得今天的学生所面临的压力和困难,比我们那个年代要大很多。一是艺术已经产业化,产业化的核心价值就是看性价比,从政策到学校再到教师到学生,每个人都会算一笔账,画画的人一旦能够精打细算基本上就和艺术没多大关系了。在水墨画专业学习的学生更是要对未来有所预见,传统文化如何变现在快速增长的时代里并获取到什么,这是唯一正确的。怎么可能告诫学生不要追求物质,不要讲求实用。是的,我要真的讲几句好听的建议,肯定也是假大空的鸡汤疗愈。我只能一再降维地说:只要是你主观追求的,就是对的。

▲《楚同学》 68×68cm 2025 纸本水墨

李国华:您认为一个好学生、好的艺术家标准得符合哪些条件?

刘庆和:不违法,不做损人不利己的事情,这是起码的。然后就是真诚、有判断。最重要的是要有判断,而不是盲目的听从、遵从。享受年轻的健康与快乐。可以借鉴他人的经验,但是最终还是要逐渐地建立自我。

▲刘庆和工作照

▲《微创》 200×200cm 2023 纸本水墨

(来源:四川音乐学院美术馆订阅号)

艺术家简介

刘庆和,1961年出生于天津,1987年毕业于中央美术学院民间美术系,1989年毕业于中央美术学院中国画系,获硕士学位。1992年在马德里康浦路狄安塞大学美术学院访学。现为中央美术学院中国画学院教授、博士生导师,学院学术委员会副主任;中国美术家协会中国画艺委会副主任。

曾经获得第三届北京国际美术双年展当代青年艺术家奖、第八届AAC艺术中国年度水墨艺术家大奖、上海证券报年度“金”艺术家奖、《艺术财经》年度水墨艺术家奖。