当油画家张杰的作品遇上城市学者杨宇振的思辨,一场跨界研讨划破边界——以《再景观——张杰油画艺术展》为镜,艺术创作与城市理论碰撞出了重新审视城市与存在的火花。这场对话,让绘画的“再景观”与城市的深层肌理相互照映,其意义远超一场艺术展览的解读。

当杨宇振的理论思辨与张杰的画笔轨迹在《再景观》的语境中相遇,这场讨论早已超越了艺术与城市学的边界——它是一次关于“如何真正看见城市”的集体觉醒。杨宇振以学者的锐度剖开“都市奇观”的表象,揭示景观背后的社会肌理与权力逻辑,为艺术创作锚定了理论坐标系;张杰则以画布为场域,用历史拼贴、多维视角与斑驳肌理,将被工具理性遮蔽的城市记忆重新打捞,将抽象的城市理论转化为可触摸的视觉叙事,让我们看见重庆不仅是3D魔幻的地标集合,更是有呼吸、有体温的生命体。

或许,这正是跨界对话的终极意义:为我们提供一种“双重凝视”的可能——以理论的深度解构城市的复杂肌理,以艺术的温度触摸时代的褶皱。当我们在学术思辨中回应关于“城市性”的追问,在画笔流转中感知个体的存在重量,会发现二者始终指向同一个答案:无论是用画笔还是用理论,最终都应让城市摆脱单纯被观看的景观属性,成为能承载记忆、滋养生命的家园。《再景观》的展期终将落幕,但这种“用批判照亮现实,用艺术温暖时代”的对话,永远是我们对抗城市异化的力量。毕竟,真正的城市文明,从来都诞生于思想与创造的碰撞之中。

——编者按

杨宇振发言

很高兴有机会来和大家交流。每一次与哲学、文学、艺术等领域的交流,从不同的角度讨论我们一个整体的世界,觉得有点进步,对我们共同生活的这个世界,多一点理解。张杰教授的展览和研讨会,为我们提供了一个契机,去反思当下的城市问题,以及艺术在其中的批判性角色。第一首先谈谈“当下与问题”。景观是完整的,是我们存在的“他者的世界”;但当下景观已经成为一种视觉景观;或者说,视觉景观已经成为一种支配性的、符号化的景观,进而成为一种都市奇观,它不开始于我们当下。从欧美社会的发展过程看,一九六零年代以来,前面有讲者谈到居依·德波的Spectacle Society;欧美社会经由二战后到一九六零代的大规模发展——这个阶段中国的八九十年代以来的发展跟它有点类似——消费主义的盛行、交换价值的支配、商品拜物教的流行,整个城市中消费主义景观成为一种支配性状况。这一部分很值得回顾。六七十年代批判性的强度,他们的思考,在今天仍然有巨大的价值。我们差得很远。前面谈到了批判性问题。比如说,在城市规划与建筑学领域,有一个建筑师勒·柯布西耶,他说,“巴黎是食人族的聚居地”,城市是真正的“食人族”——城市是一个剥削的机器!今天有谁从这些角度来讨论呢?作为建筑师的柯布西耶,看到了经济现象背后的一些社会问题,对它们有深刻的辨析。

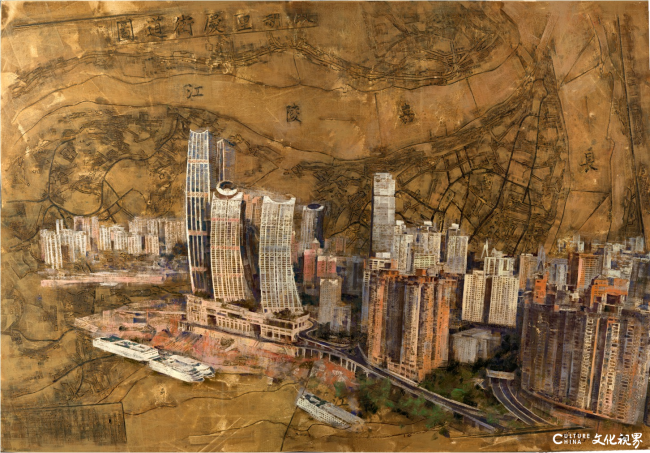

《重庆空间》之二200X150cm2023年

回到Spectacle这个名词的出现。1958年,当时的德波是一个激进的年轻人,跟另外的一拨年轻人(如康斯坦特)在慕尼黑举办会议,成立了情境主义国际(SI),从不同的维度批判、讨论都市的变化与人的存在状态关系。“景观社会”的概念就是德波在和一群具有强烈批判性的年轻人共同工作后产出的结果。之后一些人,包括列斐伏尔的学生鲍德里亚,批判消费主义,批判“拟像”的生产。拟像是消费社会中的一个关键性议题。比如说,如何看待、对待历史,在当下的空间生产过程中,“历史的拟像”成为一种普遍状况,也是一种劣质的办法,但这个办法似乎放之四海而皆准。这些问题很值得进一步讨论。

繁城之三150X130cm2023年

对中国来讲,1990年代以来的三十多年的市场化发展,使得建成环境变得十分复杂。西方谈的消费主义,是中国(城市)问题中的一种,也还有其他的问题值得探讨。我们只在资本的这一段,除了资本以外,还有很强大的力量。对这些问题缺乏足够深度的讨论,使得我们非常的疲软。所以提出的问题就是,“批判在哪里?批判什么?”是问题的开始。批判、特别是与今天议题紧密相关的对都市奇观的批判,是很多领域的研究者、实践者、艺术工作者的必要。

两江流彩180X100cm2025年

前面谈到六、七十年代一些人,包括福柯、罗兰·巴特、列斐伏尔、萨特、阿伦特等的思想和实践都有值得我们重新回顾的价值。除了消费主义外,还有关于人的存在状态方面的一些基本问题,这些都构成了——不是哪一个专业的问题——而是总体的问题。这些批判性指向和讨论既在艺术领域,也在城市规划和建筑学领域存在和需要进一步探讨。举个例子,在1970年代以来,在纽约成立的以艾森曼为主的IAUS(建筑与城市研究所),目的在于正视正在发生的社会现象和城市化问题,超越在象牙塔里的学院派,提出批判性,同时也是创造性的实践。IAUS里面的成员包括库尔哈斯、弗兰普顿、维德勒、屈米、塔夫里等。恰恰就是当时他们对于社会问题和空间问题的反思——只有批判的深度才有表现的深度,现代建筑学在这波人的作用下,产生了一些新的变化。

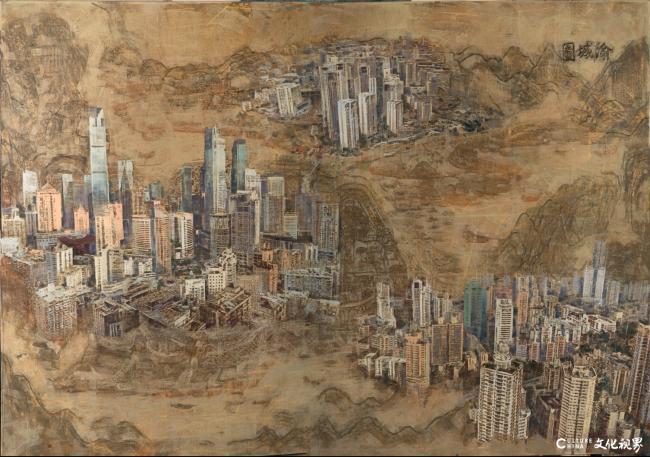

渝城图之一200X150cm2025年

接着是批判与介入的问题。列斐伏尔讨论了这个问题——这也是今天开这个会的意义和价值——要超越狭隘的认识论,仅从单一学科的角度去认识整体的问题。列斐伏尔在1974年的《空间的生产》中提出了对“社会空间”完整的认识论,值得深入研究和讨论。另外,根据观察,在诸多学科中,存在着抽象的不足和经验的不足并存的状况。如何更加抽象,更加具有理论的思辨;如何能够更加有具身的、确实的经验,同时这两端能够形成相互验证成为问题。许多理论都是移植而来的理论,它们如何能够与地方的实际相连接、相结合,是一个根本性问题。

渝城图之二200X150cm2025年

回到张杰老师的作品。因为听了大家的发言(谈到张杰绘画中的各种视角),首先谈一点关于“视角”的回应。我认为在山地城市重庆,不存在平原城市中的鸟瞰、平视、仰视等问题;在重庆每一个点出发,都可以是多维度的视角,每一个点都可以上看、平看、下看,都有它的差异景观。要超越从平原城市出来的视角观,“没有完全区分的视角”是重庆这个城市的一种特殊的“城市性”。

蓝图之二200X130cm2025年

其次,张杰老师的画,是对都市奇观的再现,但他又同时超越了“再现”,把历史跟当代拼贴,把蓝图跟现实的建设拼贴),有他的思辨性在其中,通过艺术的张力来启发对于现代城市问题的思考。用艺术的方式、用绘画的方式对都市景观的“再景观”呈现,是一种城市的表征,同时也是张杰教授个人绘画技艺与思想的表征,对城市规划和建筑学的研究有重要的启发。有思辨、有经验、有认知、有再现、有实践、有行动,因此而十分值得学习。

蓝图390X200cm2025年

总而言之,张杰的艺术实践,展示了一种介入现实的有效方式。它提醒我们,无论是艺术家还是建筑师,我们都需要一种批判性的视野,去审视我们所处的建成环境,去追问其背后的社会、经济与权力关系。只有这样,我们的创造才可能真正触及时代的本质,并为未来提供有意义的启示。

(文/杨宇振,城市理论学者、重庆大学建筑城规学院教授)

张杰发言

感谢杨教授从跨学科视角对展览的深刻解读,其提及的“景观社会”与“都市奇观”,恰与我创作“再景观”系列的初心相契合。我笔下的重庆,是嘉陵江与长江的褶皱里生长出的立体诗篇。当我的画笔触及《渝城图》的肌理,并非追求简单的城市景观的再现,而是以刮刀与油彩剖开时代的剖面——让棒棒军的汗渍渗透石板街巷,让老茶馆的盖碗茶气息飘向摩天楼群,使每个驻足者都能在像素化的城市肌理中,触摸到历史的记忆与身份的归属。

渝城图之三390X200cm2025年

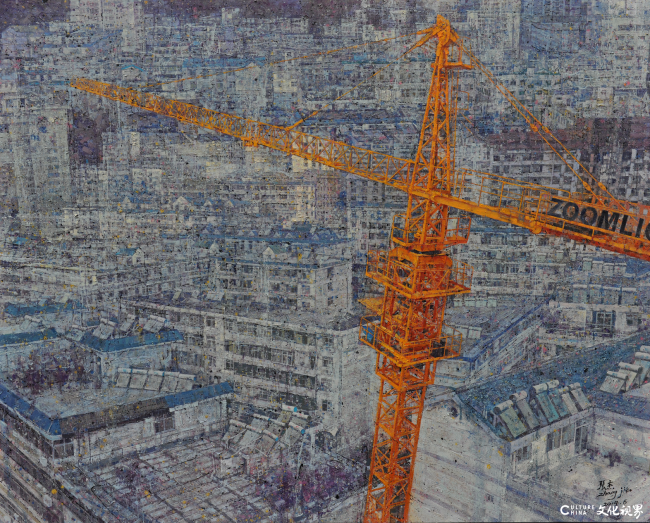

在城市图景的描绘中,我刻意保留笔触的粗粝感,企图让画面呈现一种叠加斑驳的视觉效果。脚手架的铁锈、普通人家的窗景、巷子里的摩托车……这些被标准化建设遮蔽的细碎元素,正是城市最鲜活的体温。当机械复制的玻璃幕墙成为主流景观,我选择以油画的手工性对抗数据的冰冷——每一道裂痕都是生活的刻痕,每一块色斑都是情感的显影。如《空巢记》系列,老人的形象与褪色的背景构成静默的剧场,城市化浪潮卷走了青壮年的脚步,却将时间的褶皱留存于窗台青苔与墙角蛛网间。我以厚涂技法堆叠出墙面的斑驳,让每一层油彩都成为代际断层的标本,又在窗框缝隙中特意透出一缕暖光——那是对候鸟归巢的期待,亦是钢筋森林里永不凋亡的乡土基因。

《空巢记》之八100X80cm2017年

杨教授关于重庆“多维度视角”的解读,与我创作中对城市空间的探索不谋而合。重庆的“魔幻”并非猎奇的标签,而是现代化进程的极端显影。《梦幻之城》中扭结的立交桥、叠置的高楼,实则是现实的“山城变形记”。当传统与现代在3D地形上激烈碰撞,当江雾与霓虹在晨昏线交织,现实本身已比想象更具戏剧性。我的工作,便是以画布为这份魔幻加冕,让观者在似曾相识的景象中,窥见时代的镜像。

梦幻之城600X250cm2021年

《追梦人》系列的劳动者肖像,是我以画笔向城市建造者的致敬。他们带着孩子、扛着行李从乡村走进城市,我特意拉平透视,使他们与观看者在同一视域中并肩而立——在城市化的巨幕下,没有谁是旁观者。他们手掌的老茧、安全帽下的目光,与高楼同样值得被看见:这座城市的“身高”,是千万滴汗水的结晶。

《城市梦》之三180X200cm2019年5月

“再景观”展览虽已落幕,但它的意义不止于一次艺术呈现,更是对这座城市与这个时代的集体凝视。展览中的每一笔油彩,都是对“观看方式”的重置——我们不再将城市视为冰冷的背景,而是视作有呼吸、有记忆的生命体。正如两江交汇处的泥沙与浪花,传统与现代在此碰撞、交融,最终沉淀为属于这座城市的精神质地。选择重庆作为“再景观”的舞台,这种充满矛盾却鲜活的城市肌理,正是艺术应捕捉的“真实”。

都市标志之一150X100cm2025年

都市标志之二150X100cm2025年

我以画笔撕开机械复制的城市表象,并非为了批判,而是为了探寻:在钢筋森林的缝隙里,是否仍有未被照亮的角落?在快节奏的生活中,那些被忽略的个体记忆,能否成为连接过去与未来的桥梁?展览中的每一幅作品,都在追问:当我们谈论“城市化”时,究竟在失去什么,又在创造什么?

容积率之一150X100cm2024年

曾呈现在展厅中的,不仅是我的画作,更是对“城市与人”关系的集体思考。城市化的浪潮席卷着每个人,而艺术的意义,在于让我们在奔涌的时代里,始终记得自己从何处来、向何处去。当观众在展厅中行走,若能看见某条熟悉的老街或某个瞬间的自己,便是“再景观”的真正完成——艺术与观众共同书写城市的精神传记。

城市的景观会变,但人性的光芒永远不该褪色。这场展览曾如同一艘船,载着我们在重庆的两江四岸间,在传统与现代的对话中,探寻属于这个时代的精神原乡。如今本次展览虽已结束,但那份以目光与心灵重新“景观”这座生生不息之城的思考,仍在延续。

(文/张杰,油画家、四川美术学院教授)

作品欣赏

巢130X100cm2023年

城市呼吸390X200cm2025年

雾都180X100cm2025年

都市宜家200X130cm2025年

红岩大桥180X100cm2025年

斑驳空间150X100cm2024年

造城 200X160cm2014年

空城记之二200cmX100cm 2017年

筑巢之二150X130cm2023年

都市摩的 100X80cm2024年

重庆空间之一200X150cm2023年

丰碑180X100cm2025年

城市礼赞150X130cm2024年

画家简介

张杰,四川美术学院二级教授、博导、油画家。教育部美术教育指导委员会委员,中国高等教育学会美育专业委员会副理事长,中国美术家协会油画艺术委员会委员、中国美协重大题材艺术委员会委员、中国油画学会理事、重庆美术家协会副主席、重庆美协油画艺委会主任。获国务院政府津贴专家、重庆市学术技术带头人、重庆英才计划创新领军人才、重庆市突出贡献中青年专家,重庆市宣传文化系统“五个一批”人才。曾长期担任四川美术学院副校长,在国内外美术馆举办个展和参加重要学术性展览,作品被中国美术馆等国家级美术馆、博物馆正式收藏。主要从事油画艺术创作研究、美术思维与创新能力培养研究、艺术教育人才培养体系研究、艺术院校教育教学管理研究等。

学者简介

杨宇振,重庆大学建筑城规学院教授。中国城市规划学会学术工作委员会委员、中国建筑学会建筑师分会理事、城市设计分会理事、建筑评论委员会理事。从事城市与建筑的理论与历史研究,主要研究兴趣在空间政治经济学、近代中国城市建设史、地域建筑理论与设计等。出版有《资本空间化:资本积累、城镇化与空间生产》、《历史与空间:晚清重庆城及其转变》、《一公里城市:日常生活、危机与空间生产》、《空想者:空间的危机与愉悦》等。