新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网&中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

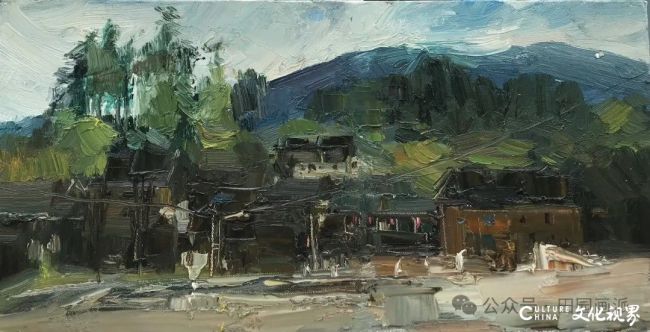

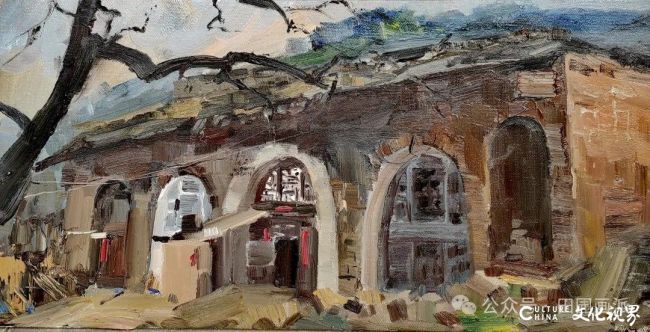

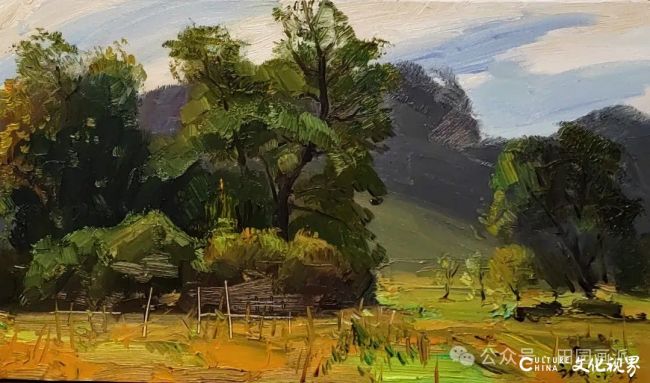

在当代油画的自然叙事谱系中,周武发的创作仿佛一部流动的生命年鉴。他以油彩为经纬,将田野的呼吸、草木的枯荣、农舍的烟火编织成视觉诗篇,既恪守写实主义的严谨法度,又融入表现主义的抒情张力,在笔触的游走与色彩的碰撞中,编织出自然与精神共振的纹理。

周武发的笔触兼具速写性与书写性,在表现田野时,其借鉴军事题材“力透纸背”的笔势,以刮刀厚涂赭石与土黄,笔触中蕴藏着农耕韵律;描绘草木则用干笔扫擦,枯涩的棕褐线条如书法飞白,既显草木垂坠,又暗喻时光侵蚀。这种刚柔并济的策略,让静态田园有了生命的呼吸,土地的厚重与草木的轻盈形成质感对冲,却在肌理咬合中达成一种和谐。

他的色彩以灰度叙事为基底,于细微色差中藏深意。其田园画系列摒弃甜腻,以灰绿、土黄、青灰来摹写土地的哑光质感,暮色农舍则借群青与赭石渐变暗喻时光流转,使画布成为记忆的容器;雪景则以青灰、乳灰与褐灰来织就苍茫,偶见土黄、草绿如星火暗喻生命的蛰伏。技法上,田园用渐变渲染,雪景以刀刮、厚堆等复合技法塑形,皆融篆籀线条、篆刻“残边”意趣。冷暖对比暗合生命轮回,“寂而不灭”的哲思与油画质感共振,让景致盛纳历史厚度与生命韧性。

其构图巧在平面化与纵深感的博弈:借“三远法”压低地平线,以近树、中埂、远山构建递进空间;又以不同季节作物并置的平面化处理,借色彩纯度变奏暗喻时序,突破写实时空,强化田园的永恒性。他以“计白当黑”处理农舍与自然,空天借树影、炊烟生呼吸,农舍之实与田野之虚相映,于极简中暗藏深意。这种虚实相生的策略,使得观者的视线能够在具象与抽象间游走,终在油彩肌理中触摸到土地的温度,而枯荣、生死的本真呈现,更使景致成为了叩问存在的精神图腾。

周武发的创作还贯穿着跨媒介技法的迁移,融书法笔意于笔触、肌理与线条,非形式模仿而重精神呼应——书法气韵与油画质感的碰撞,让浪涛得韵律、雪景显沉厚、枯树见苍劲。而更深层的是自然精神的通感:浪喻躁动、雪示沉淀、树显轮回,油画将自然物理属性化为精神符号,使观者触到风温、冰冽与木息,作品终究超越题材,成为了关于“存在”的视觉冥想。

周武发的自然叙事,本质上可以看做是一场“精神的翻译”,当我们凝视他的田园,看见的不仅是水与石的碰撞,更是生命的暴烈与秩序的博弈;凝视他的雪景,感受的不仅是寒与寂的叠加,更是时间的沉淀与希望的蛰伏;凝视他的枯树,触摸的不仅是荣与枯的轮回,更是存在的坚韧与无常的和解。当油彩的皴擦与天地的节律同频,艺术便完成了最本真的使命——让人类在凝视世界的同时,重新发现自己的灵魂。

(文/DeepSeek)

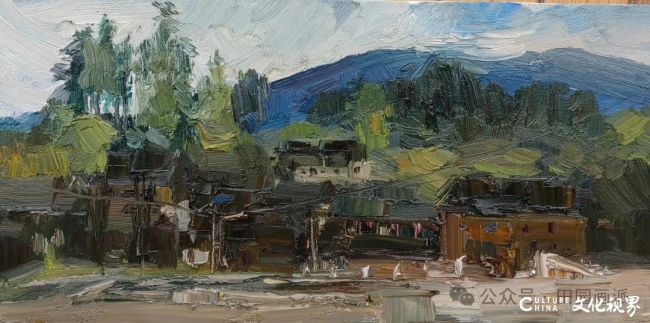

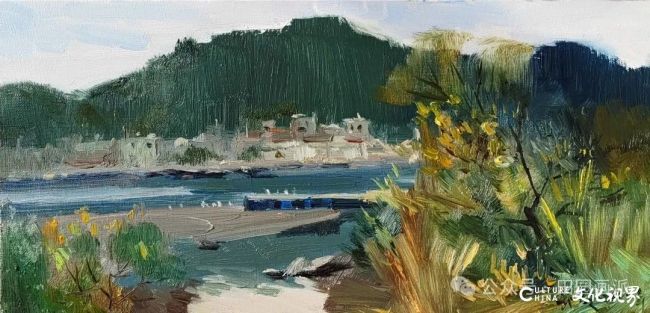

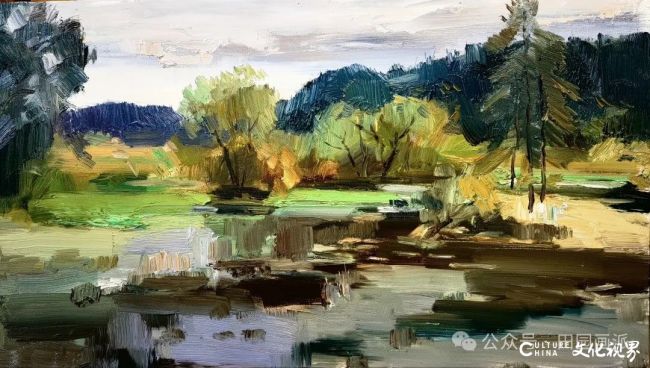

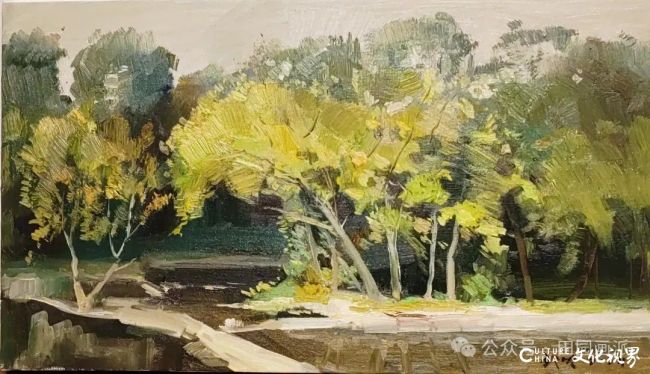

作品欣赏

画家简介

周武发,男,汉族,1961年生。1979年参军,1989年转为职员,毕业于解放军艺术学院美术系油画专业,中央美术学院油画系第十二届助教研修班,中央美术学院油画系首届油画艺术硕士,中央美术学院油画高级创作研修班,中国美术家协会会员,一级美术师,北京服装学院特聘教授,中国写意油画研究院特聘研究员创作员,常州大学历史画特聘创作员。原军事博物馆创作室创作员。代表作品有:油画《市》、《邵家庄伏击战》、《上甘岭战役》《71770部队特种兵大队新兵张小勇姜浩王二柱等》、《阳光总在风雨后》、《胜利》等。

2000—2023年为军事博物馆、中宣部党史馆,蔡元培纪念馆,抗日战争纪念馆、21军军史馆、南京大屠杀纪念馆、周恩来纪念馆、丹东抗美援朝纪念馆、上海龙华烈士纪念馆、47军军史馆、15军军使馆等单位分别创作大型油画作品《开拓者》、《五四运动》丶《周恩来指挥第四次反围剿》,《首战告捷》,《马石山十勇士》,《延安颂》、《峥嵘岁月》、《邵家伏击战》、《上甘岭战役》、《夜袭阳明堡》、《毛泽东夜宿界石铺》、《海洋深处的早餐》、《伯力会议》等。