145x145cm,纸本水粉,2012

三、色彩:情感与意境的载体

1.浪漫主义色彩体系

受欧洲浪漫主义影响,陆庆龙善用对比强烈的色彩表达情感。例如《格桑花开》以藏红、明黄与钴蓝的碰撞展现节日喜庆,而《雪野》系列则通过冷灰色调与局部暖色(如草垛的赭石)营造“宁静中的孤独感”。

2.东方色彩观的重构

在风景画中,他将传统水墨的“墨分五色”转化为油画的灰度层次。例如《平林漠漠》系列通过青灰、银灰与米白的渐变,既保留油画的光影真实性,又传递出江南文人画“寒林”意境的萧瑟与清远。

3.光的诗性表达

对光线的精微处理是其作品的核心特色之一。如《秋收余韵》中,斜射的暖光穿透稻穗,在土地上投下细长阴影,既强化了空间纵深感,又赋予画面“时光凝固”的仪式感。

《的哥》

150x150cm,纸面水粉,2009

四、构图:空间秩序的哲学建构

1.三段式布局的现代转化

借鉴元代倪瓒的“一河两岸”构图,将画面分割为近景(水系/道路)、中景(田野)、远景(天色),通过线性框架与平面化处理弱化西方油画的定点透视,如《故乡小河系列》中道路的透视延伸与天空的大面积留白形成“平远”与“深远”的辩证统一。

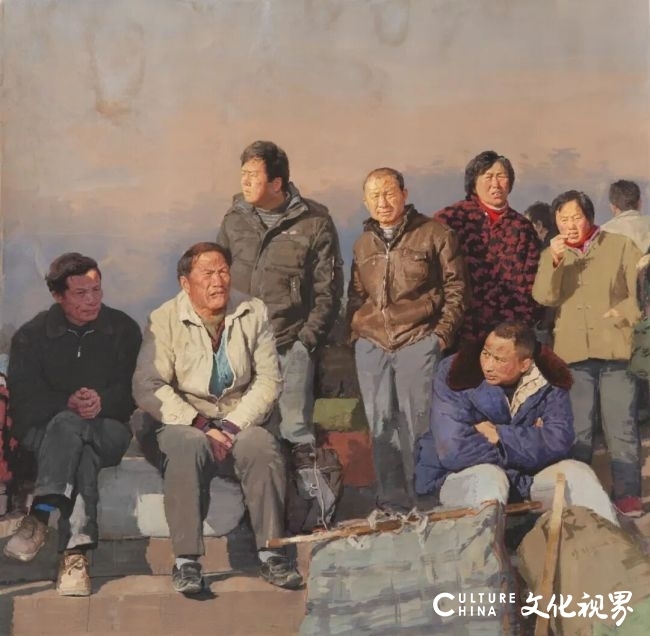

2.仰视视角的纪念碑化

在人物题材中,如《兄弟》采用略微仰视的视角,将人物置于画面主体位置,背景的虚化与人物的实化形成“雕塑感”,使普通劳动者获得史诗般的崇高性。

3.抽象元素的介入

通过简化细节(如将树木抽象为几何形色块)和强化轮廓线,平衡写实与装饰性。例如《苏北大地》中,田间土路被提炼为“S”形曲线,既引导视线延伸,又构成画面的形式美感。

《乡愁》

150x150cm,纸面水粉,2009

五、文化内涵:从“有我之境”到“无我之境”

1.乡土叙事的精神还乡

陆庆龙的创作被视为“精神还乡”的旅程,其风景画不仅是对故土的描摹,更是对“中国式田园理想”的重构。例如《故园系列》通过枯木、草垛等意象,唤起观者对农耕文明的集体记忆,实现“个人乡愁”到“文化乡愁”的升华。

2.中西美学的对话与超越

在吸收西方“如画”美学(Picturesque)的基础上,他将其改造为“更符合中国文化特有诗意与禅意”的审美体系。例如《铁山寺雪景》中,以西方油画的光影塑造雪的质感,却通过“留白”与“寒林”意象传递出东方哲学的“空寂”与“无我”。

3.时代性与永恒性的辩证

其作品既紧扣城市化进程中农民工的命运(如《漂泊》),又通过对土地、劳动等永恒主题的刻画,超越具体时空。正如《温情的大地》中,沟壑纵横的土地既是苏北平原的地理标识,也是人类生存状态的普遍隐喻。

陆庆龙的绘画风格是写实主义的当代转型与东方美学的创造性转化的典范。他以细腻的笔触与深沉的情感,在画布上构建了一个融合乡土记忆、人文关怀与哲学思考的艺术世界,既延续了中国绘画“外师造化,中得心源”的传统,又为当代油画的本土化发展提供了重要参照。其创作证明,真正的艺术突破不在于形式的标新立异,而在于以真诚的生命体验,赋予传统语言以新的时代内涵。

(文/舒情,来源:艺在当代)

《变奏》