最早见到的“水乡”是周庄,1978年春,距今快五十年了。我去昆山写生,当地有一村民告知,有一个叫周庄的古镇,离这里不远,很有画意。于是前往,这周庄四边水系发达,坐了车去那里还必须搭乘船,可能汽车也可以去,但开进去要兜圈子,路就比较远。因为相对的时间短,当地的居民进进出出也都坐摆渡的船。

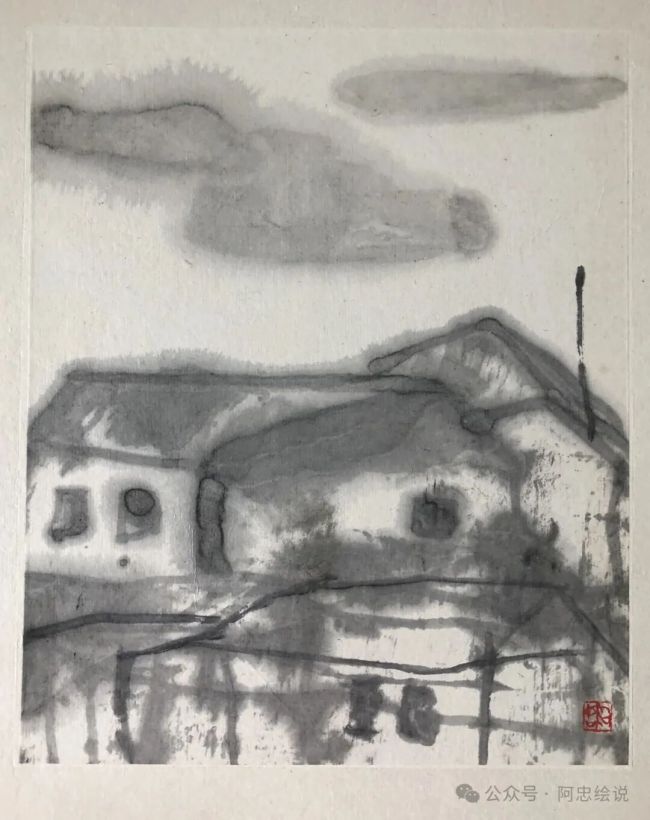

周庄到了,一进古镇便感觉到处是有画面的景,无法形容当时的激动。跨过小石桥就走上了青石板路,石桥的栏杆已经被磨掉了火气,这光滑的背后隐藏着岁月和记忆;青石板上也生成了“包浆”,无法考证是哪个朝代给铺上去的,踩踏在上面而生古远之意;两边的黛瓦粉墙是“水乡”的标配,墙上因为雨淋干了后的斑驳,自然而然带有了“水墨”味道;水边的石阶延伸到水中,头戴蓝印花布巾的姑娘在水中洗涤,水很清澈,能见水中的游鱼,不用西施到此浣纱,鱼亦沉下河底。周庄古镇由那些小桥、流水、柳树、石阶、渔舟等等构成的美,像是没有浓妆艳抹的姑娘,清纯、简朴、隽永。

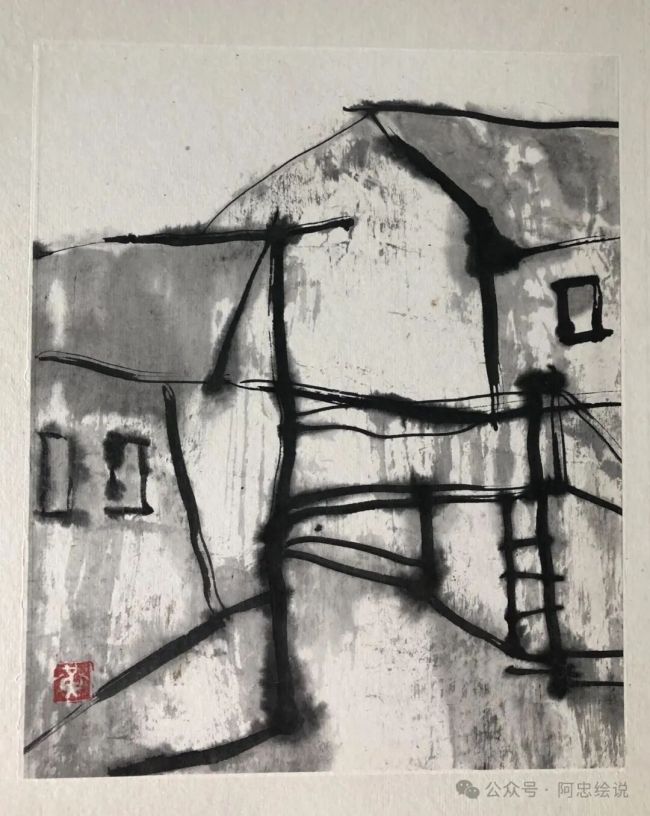

那时的周庄是原生态,外墙没有粉刷,留下了斑驳;石桥的台阶还有残缺,却蕴含了历史。沈园、张园尚未修葺,断壁残垣,院子里荒草疯长;陈旧的木结构,松垮的旧栅栏,正是天然去雕饰的原始“美”。当然,这些残缺、断壁、破乱等都需要整治,我并不是反对整修,而是想要把那些“残缺”“破旧”原汁原味的保留,恐怕这也是修葺的一种审美原则。

周庄的每个地方都有画面构成,随意看一个地方,都有极佳的视觉;只要把这里的元素稍加组合,就会让你有意外的收获。仿佛天地已经安排好了绘画的构图,可能也是“原生态”为此助上的一臂之力。听说当年苏州画家杨明义常带吴冠中先生来这里写生;也许,他们寻找的就是那里的这种“原生态”味道。

旅游景点的开发大都得益于画家、摄影家、文学家的图像、文字推广。张家界的一根根像是柱子一样的山峰,是画家、摄影家把它们带给了大众;雪域的光采、虔诚的藏民,是画家图画给予的宣扬。旅行家、文学家徐弘祖,画家梅清、弘仁、石谿、石涛等写黄山、画黄山,而使其名扬天下;如果没有苏东坡的前、后赤壁赋,赤壁又怎么会有今天的如此名气;当年石油大亨哈默,将画家陈逸飞的油画《周庄双桥》,作为礼物送给了邓小平,周庄从此号称“天下第一水乡”。

小河两边的房舍建筑,黛瓦粉墙、木樑构架、窗棂雕栏;小巷昨晚的春雨、船娘的清唱穿过柳絮;石阶上村姑的浣纱沉鱼、夏日的绿树浓荫和楼台书阁的波光倒影,这些仿佛都是为画家、摄影家准备的。江南水乡的晨、暮、雨、雾,用不着过多地去修饰,就是一幅幅带有诗意的画卷。

那年到了枫泾后,还要去嘉善的西塘,路虽说不远,但交通真不方便,倒了两趟车,下午五点才到达。深秋初冬,天已经很冷,镇上人烟稀少,基本上所有的店都打烊关门,好不容易找到一家只剩下的几只猪油饼的饭店,饥肠辘辘抵挡不了寒风凛冽。西塘的小石桥、小巷、河边的石阶在寒风中有一种很冷的感觉,也许是寒冷、饥饿综合的审美体验,这种味道真可谓可遇不可求。都说水乡之景大同小异,西塘古镇之“异”处是廊棚。廊棚是生活延伸之地;河边的“美人靠”是息憩之处。青石板路上有人生煤球炉而烟雾四起;青石板路边杂货店老板和隔壁阿姨闲扯聊天,廓棚到处是那些生活景象。廊棚在建筑中经常被用作装饰,但也实用,所谓的晴天不用晒太阳,雨天不会湿布鞋。上海的金陵东路、广西北海的老城厢都有廊棚,连意大利博洛尼亚也有廊棚通往山上的教堂,大概也是因为它具备这种功能而搭建的。

塘栖也是一个古镇。它的基本结构和大多数“水乡”差不多。所谓“水乡”的基本结构是:一条小河,或者几条小河成网络交错,沿河一边,有的时候两边都有商店,居民在这里生活;镇大一点的街道多,水流多,故而石桥也多,有时还有渔船、既打鱼,又靠着水路运输货物。塘栖有廊棚,居民在这里生活,自在自得。小船停靠水边,所有的一切都在船上交易,卖新鲜上市的蔬菜、农副产品;也有“美人靠”安置水边供人们休憩,也是交流的平台,充满了生活味道和人间烟火气。

离塘栖很近的新市古镇,远远看上去和其它水乡不太一样,好像没有集市规模;然经过一条街,由小卵石铺成,又过一条桥,是那种两块石板铺架的桥,当然有木头的栏杆。而后便豁然开朗,完全具备水乡的所有元素;这里的每一幢房子都散发着浓郁的古气。所有这一切,可能是因为交通的不发达而给留下的,也许,那里的房子、小石桥等现在也早已不复存在了。

江南是水组成的,有水的地方就有灵气,水是江南的灵魂;而所谓的“水乡”也是因为有水而成了诗。水是一种柔情,水是一种优雅;水碧清澈而透明,水流波动而有趣。审美亦在江南的水乡中。

轻轻的,别扰乱了江南构建的审美景象;轻轻的,别惊动了水乡小河的悠悠流水。

尽管已经成为著名旅游景点的周庄、塘栖、新市、石门、乌镇、西塘、朱家角等等江南水乡,现在已经发生了翻天覆地的变化。而我的心里还装着三、四十年,甚至快五十年前的诗性江南和水流交错的水乡。

(文/黄阿忠,来源:阿忠绘说)

画家简介

黄阿忠,1952年生于上海,毕业于上海戏剧学院,现为中国美术家协会会员、中国油画学会会员、上海市文史研究馆馆员、上海美术家协会油画艺术委员会原主任、上海作家协会会员、上海市长宁区美术家协会主席、上海市崇明区美术家协会主席、上海大学美术学院教授、博士生导师。