来楚生篆刻艺术的演进本质上是帖学与碑学审美范式交融转换的缩影。其早期受“帖系篆刻”影响,具有工稳雅致、法度严谨的特征,中后期逐步转向“碑意篆刻”具有雄强朴拙的金石气象,最终在晚年实现碑帖融通,形成郁勃苍劲而灵动自然的个人风格。这一转型不仅反映了个体艺术探索的轨迹,更揭示了近现代篆刻从文人雅趣向金石意趣演进的必然趋势。

本文通过剖析来楚生从帖系启蒙到碑意融合的创作历程,论证了碑帖审美范式转换对近现代篆刻转型的驱动作用,其晚年风格标志着金石意趣对文人雅趣的超越,为当代篆刻的创新发展提供了重要范式参照。

帖系篆刻|碑意篆刻|审美范式

一

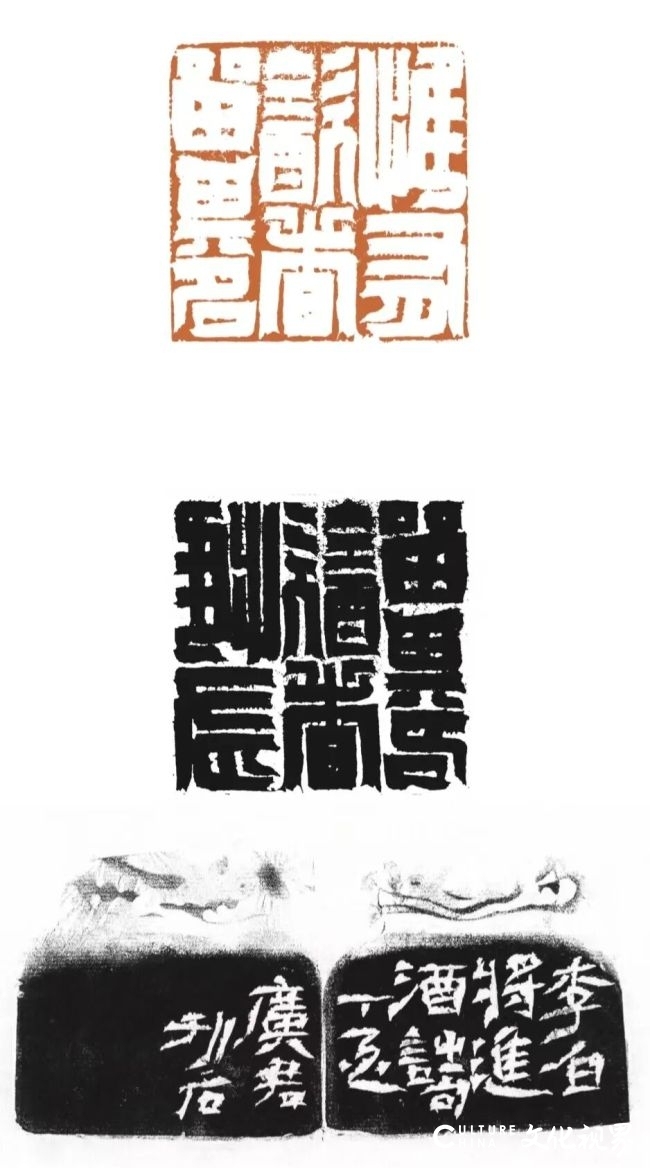

我对来楚生篆刻艺术的系统认识,始于1987年阅读方去疾与张用博合著的《来楚生篆刻艺术》一书。该书揭示了他早年艺术取法的一个重要特点:尤其注重借鉴那些能够近距离观察和体悟的同时代艺术家作品。这种学习方法,实则延续了中国传统私塾中“师傅带徒弟”模式,强调直观感受与模仿实践。书中明确指出,来楚生在34岁时的篆刻尚处于摸索阶段,技法仍显稚嫩,例如“桃花潭主人”一印便可窥见其早期风格的生涩。而至40岁之后,他深受邓散木等名家的影响,刀法逐渐趋于熟练与细腻,这一时期的作品如“朱轶尘印”、“秀菊长寿”等,已显示出他在刀工与控制力上的显著进步。他善于从当下或身边卓有成就的篆刻家那里汲取篆法与印式风格,这使得他的印面能够迅速呼应时代审美潮流。这种“取法近人”的途径,从技术角度来考量是行之有效的进步之道。

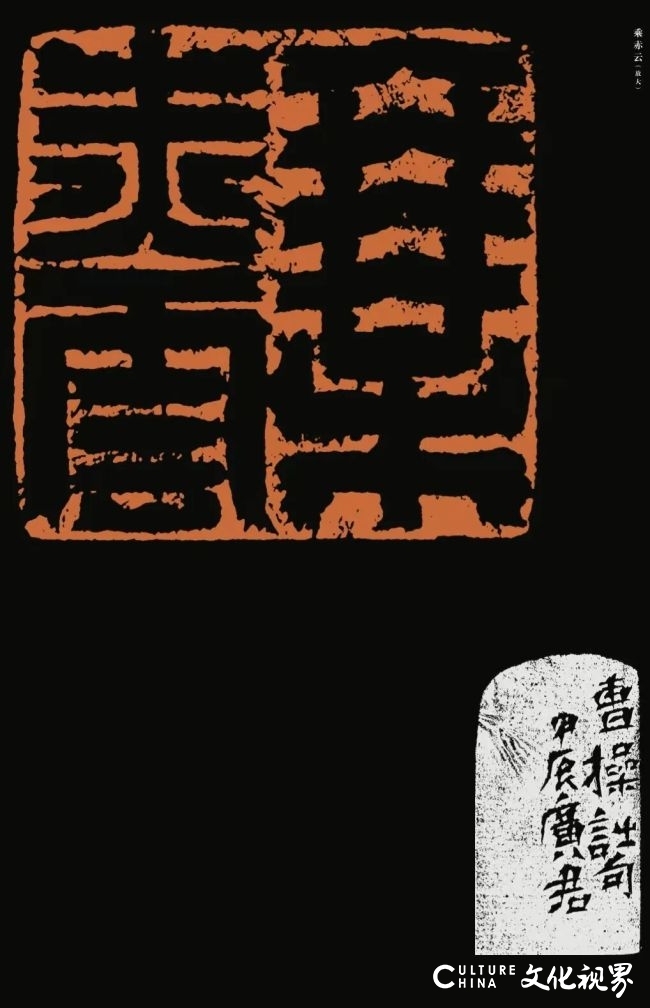

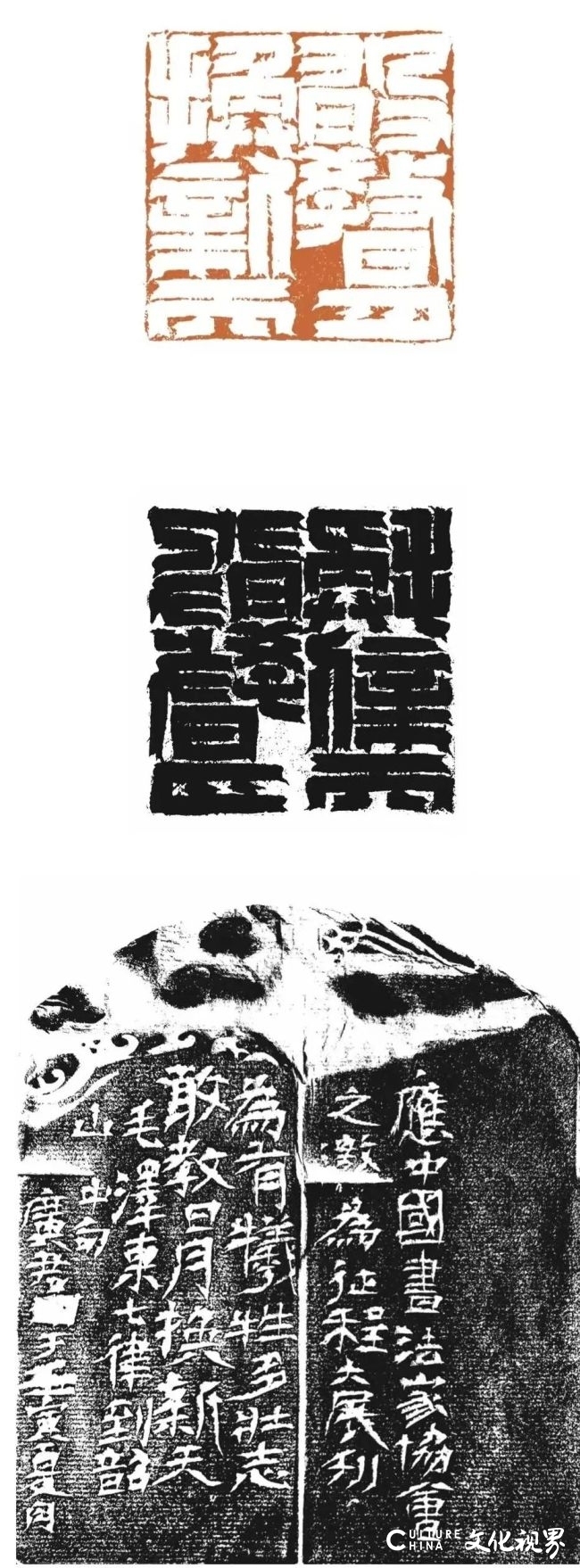

来楚生1903年出生于湖北武昌,幼年在那里接受启蒙教育。小学阶段返回原籍浙江萧山,青年时期则于杭州求学读书,这段早年的多地经历,为其艺术视野的拓展埋下伏笔。对汉印的取法,来楚生最初选择了《陈簠斋手拓古印集》为范本,他所临仿的汉印字形端庄平整、点画干净利落,展现出对古典形制的初步把握,但却远未探骊取珠以领会汉印的精髓。就其隶书印而言,笔者推测他很可能参考了清代学者顾蔼吉所编《隶辨》,这类隶书字典因钩摹简化的局限,往往只能传达汉隶外形的大致意趣,而难以捕捉其神韵。尽管来楚生后来直接取法汉碑,并以流畅的行草笔意融汇隶体结构,但在境界上尚未臻于高古朴厚,也未形成辨识度极高的个人风格。绘画上同样如此,他初从学于浙江吴兴人金城。金氏花鸟画在恽南田没骨一路的基础上,以兼工带写的手法表现一种秀润雅致的风格。这种风格为青年来楚生提供了基本的技法准备,但也在很大程度上限制了他的审美心胸。综合以上书、画、印方面的来氏取法,不难看出其早期的学艺重心在于中规中矩的法度训练。但正如古训所云:“取法乎上,仅得其中;取法乎中,仅得其下”,随着来楚生艺术眼光的扩大和研究的深入,他在1960年代中期以后开始重新审视艺术取法问题。首先,他在趣味追求上其篆刻明显借鉴并融合了吴让之与吴昌硕。从仅存的少数篆刻作品中可清晰看出,他“计红当白”的布局审视和边栏构型,在很大程度上摆脱了前贤的范式约束,逐步构建出个人独特的印风语言。同时,这一阶段他将更多精力投入绘画与书法。就书法而言,他从明人黄道周书风中所化出的行草作品——略带隶书笔意,使转圆润自如,线条流畅而丰腴,形成独具一格的书写风貌。就绘画而言,他同样逐渐从早期对恽南田、任伯年一路的小写意画法中解脱出来,转而借道吴昌硕开始探索金石气象下的大写意花鸟画。

来楚生在“尺翰风流”的浙江和文艺思想活跃的上海盘桓了六十余年时间,早期主要浸淫于帖学所构筑的传统书法篆刻和绘画的文化环境中,大多表现出“尺翰”见长的底色;中后期则日益追慕的海派名家大多归属于碑学出身而化出的“碑意篆刻”体系中人,篆法、刀法先后学习邓散木、赵之谦、吴让之、吴昌硕等人。他在帖与碑的空间中不断的研磨转换着自己的艺术探索方式,这种较为特殊的从艺经历,使他的篆刻艺术趣味被置于帖学与碑学的交汇点上,而成为后世探讨篆刻美学内涵的一个典型案例。

二