闫平作为中国当代油画领域的杰出代表,她以“大写意油画”风格,将中国传统写意精神与西方油画表现力相融合,在个人情感、文化传承与艺术创新之间,走出了一条独特的艺术道路。

最打动我的,是她作品中所传递出的,在中国文化语境下,女性生命那种饱满、蓬勃的绽放之美。

本文从心理学角度,以情感发展为脉络,尝试解读闫平和她的作品。

压抑

闫平的童年并不完满。

父母忙于工作,幼小的她被交给保姆抚养,甚至唤保姆为“娘”。

原生家庭温暖的缺席,让她从小便敏感、怯懦,内心深切渴望与他人联结,却不知如何开口。

有一次过生日,保姆“娘”为她煮了一枚在当时十分珍贵的鸡蛋。

她拿着温热的鸡蛋站在门口,希望能遇到一个小朋友,然后把这个鸡蛋给他,让他和自己说说话,一起玩耍。

但是,鸡蛋始终没有送出去。

童年的经历,塑造了她最初的情感模式:一种对温暖与联结的深切渴望,以及因渴望受挫而带来的不安与匮乏。

在闫平成长的那个年代,当时盛行的集体主义意识形态提供了一套绝对的秩序和法则:什么是正确的,什么是错误的,道路和目标都非常清晰。

它要求个体服从于一个更伟大的集体目标——建设新中国、实现共产主义。

拉次煤的女工,1983

在这样的环境中,个人情感和私人感受,往往被要求暂时搁置或隐藏起来。

早期的这幅《拉次煤的女工》,画面色彩沉稳、造型扎实,展现了高超的写实技法,但艺术家的个人情感却仿佛被隐藏于时代的宏大叙事之下,不见踪影。

或是因为童年对情感联结渴望的受挫,或是因为集体主义要求情感内敛。

这个时期的闫平,感情是压抑的。

苏醒

一次偶然,她在画展上见到了马蒂斯的原作。

马蒂斯画中鲜明的色彩对比、简练明朗的风格、对生活毫不掩饰的热爱,深深击中了她。

唤醒了她长期蛰伏的情感世界。

红色的和谐马蒂斯1908

1991年,她毅然前往中央美院进修,决意为自己的情感寻找一个出口。

疗愈

情感被唤醒后,如何安放那个曾经受伤的“内在小孩”?

闫平找到了属于画家的独特方式:在画布上,成为自己的母亲。

1996

大约在1996年前后,她创作了大量“母与子”题材的作品。

画中的母亲,形象庞大、温暖,如同一个安全的港湾,将孩子全然包裹、守护。

画中的“母亲”,既是她作为现实母亲的投射,更是她内在成长出的“大母神”原型——一种象征滋养、创造与保护的原始意象;而画中的“孩子”,既是她的儿子,也是她内心那个未曾被足够爱过的小孩。

通过一遍又一遍地描绘“被需要”和“去滋养”的场景。她拥抱、滋养并治愈了内心那个曾渴望“送出一颗鸡蛋”的小孩。

2000

这个主题的画面饱满、充盈,几乎不留一丝空白。

这在心理学上,可视为对早期情感匮乏的一种积极的“过度补偿”。

仿佛在宣告:“我的世界不再空旷冰冷,它已经被我创造出的爱与美填满了。”

整合

当内心的“内在小孩”获得了疗愈,情感便获得了坚实的安全感,从而渴望更自由、更强大的表达。

闫平的艺术,由此进入了一个关键阶段:内在两种力量的整合。

在荣格心理学中,每个人的人格中都同时存在“阿尼玛”(女性面向,常与感性、流动关联)和“阿尼姆斯”(男性面向,常与理性、秩序关联)。

个体的成长,依赖于这两种内在力量的整合。

为便于理解,我们或可将其视为中国哲学中的“阴”与“阳”。

我们再舞二,1996

在整合的初期。

我们能看到强劲的笔触与块状结构(阳)试图组织和控制奔放的色(阴),二者虽有节奏,但尚未完全交融,理性仍约束着感性。

2001

到了整合中期。

画面中几何化的块面感(阳)逐渐减弱,色彩变得鲜艳、笔触也更加随意(阴),二者开始对话与交流。

2010

到了成熟期,阴与阳开始共舞。

肆意生长的笔触、“歪七扭八”的桌椅(阴),却总能通过物体的大小、疏密、方向、轻重等取得平衡(阳)。

如上图正下靠左的深色瓶子,如果没有这部分,整个画面就丧失了稳定感,出现了朝右边倒塌的趋势。

色彩大胆而主观(阴),其背后却有着严谨的配色逻辑与黑白灰关系(阳)作为支撑。

2008

任凭感性的“阴”如何放飞自我,理性的“阳”总能稳稳地接住。

此时的闫平,已做到娇而不作、柔而不弱,刚柔并济。

关怀

当内在的母性(阴性)力量被充分唤醒并稳固后,闫平的关怀视线很自然地超越了个人家庭,投向了更广阔的社会舞台。

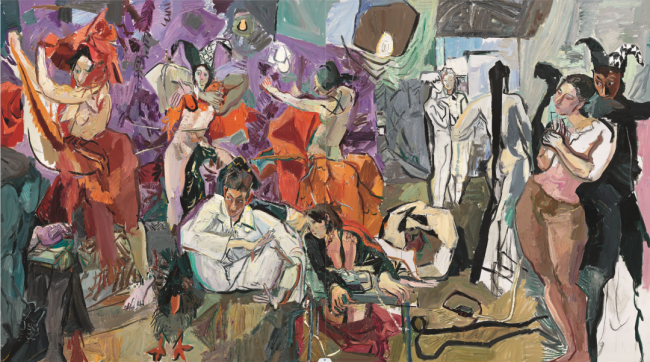

《戏班子系列》

画中粉墨登场的演员相互依偎、彼此映照的景象,成为了闫平内在母性最佳的投射对象。

她以母性之眼,描绘了一个由温情与联结构成的、象征性的“大家庭”。

柔软的心,2013

至此,她的“大母神”原型,从个人情感的疗愈力量,升华为一种普世的、社会性的滋养与关怀。

回望闫平的艺术道路,是一条通过创作实现自我疗愈与人格整合的“自性化”旅程。

她从早期无意识戴上的时代“人格面具”中醒来,勇敢地深入女性身份探索,进而整合了母亲与孩子、感性与理性、个人与社会。

她最终超越了对立,发展出一种更包容、更完整的生命姿态。

有筋骨、有道德、有温度。

(文/坐忘舟,来源:羲曦集)

艺术家简介

闫平,1956年出生于山东济南。1983年毕业于山东艺术学院。1991年到中央美术学院进修。2005年调入中国人民大学,现任中国人民大学徐悲鸿艺术学院教授、硕士生导师,中国人民大学艺术学院油画第二工作室主持,中国美术家协会原副主席、中国油画家学会副主席,中国美术馆学术委员会委员。作品多次参加国内外重要展览并获奖,出版有《中国当代油画精品集——闫平》《名家名品——闫平》等。