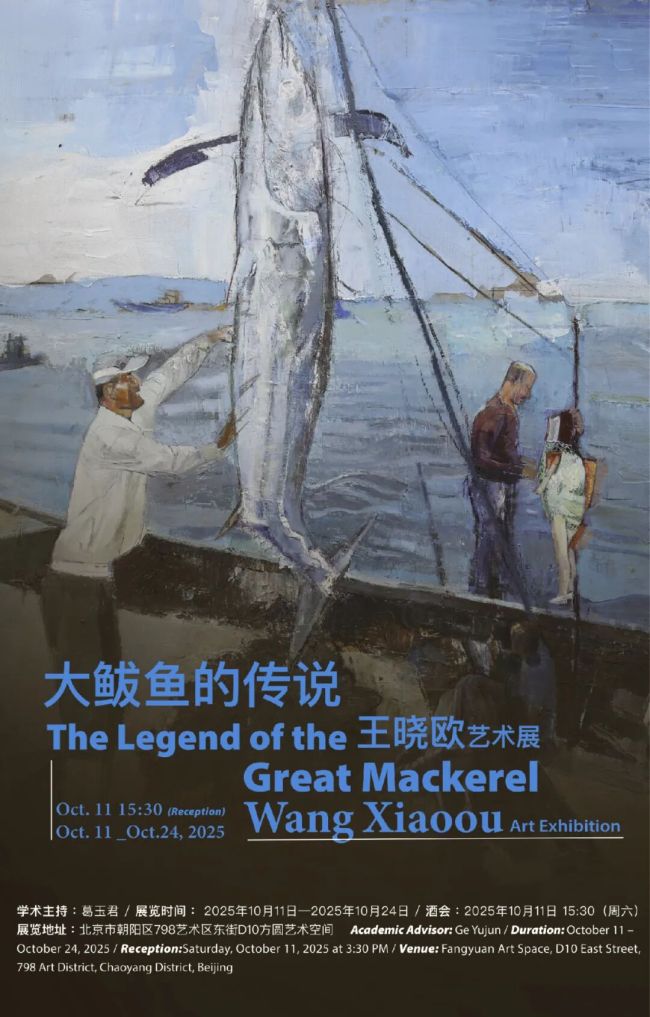

大鲅鱼的传说——王晓欧艺术展

学术主持

葛玉君

展览时间

2025年10月11日-2025年10月24日

开幕酒会

2025年10月11日15:30(周六)

展览地址

北京市朝阳区798艺术区东街D10方圆艺术空间

“大鲅鱼的传说——王晓欧艺术展”将于10月11日在方圆美术馆正式展出,展览展现艺术家王晓欧通过艺术创作,探寻大海、人类劳动与艺术表达之间的深层联系,并呈现海洋、人与生活的共生之境。

传说里,大鲅鱼驮着黎明,驶向人类的梦境。画笔轻触浪花,唤醒海与心的回声。

浪在呼吸,风在绘画,人以劳动书写海的形状。一场关于共生的传说,在画布上再次生长。

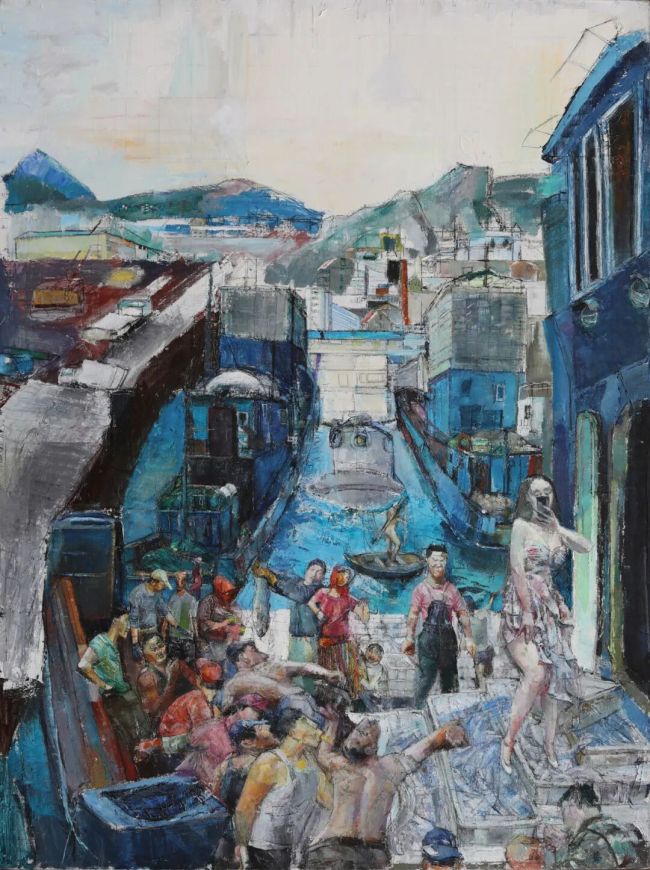

王晓欧将绘画视为承载历史与集体记忆的物质载体。如同安塞姆·基弗用铅铁、稻草、灰烬构建画面的沉重感,王晓欧的作品也强调物质的在场感。他将这种视觉语法应用于其最熟悉的渔民题材。在他所构建的视觉世界中,我们常常可以观察到聚集的船只、堆积的方形塑料筐、数量众多的鱼等等。尤其是盛满了“战利品”的白色方形塑料筐,它的造型稳定结实,像是构筑房屋的基石一般,构建起画面的基础。

《大鲅鱼的传说》布面油画

160×200cm2021

然而,他并不追求表现主义代表性的狂野笔触,也不刻意强调颜料的流淌、堆积等物理特性。相反,他的笔触是相对理性而克制的。他擅于使用刮刀来刮涂出颜色均匀的色块来构建形体。这种手法避免了色彩因表现光影而产生的流动感和透明感,使得颜色本身就像一块块坚实的物质材料被贴在了画布上。这种表现方式让观众的注意力越过绘画过程,直接聚焦于画中所描绘的物质本身。这些物质本身成为时间与记忆的隐喻,指向一种需要被触摸和感知的“历史质感”。

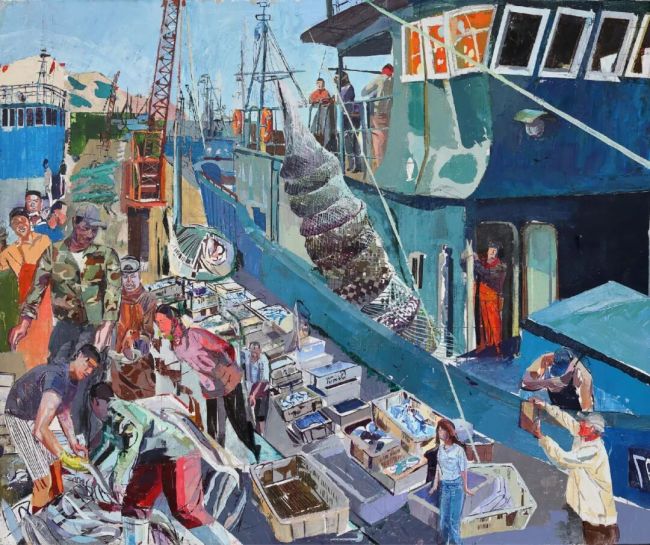

《大海渔歌》布面油画

200×240cm2025

王晓欧的作品中充满了现实与神秘主义的碰撞,这让人联想到另一位新德国表现主义大师尼奥·劳赫。劳赫继承了中世纪与文艺复兴艺术中的“寓言式”的创作手法,将最新的理智洞见与古老的智慧联合,反映出一种更普遍的对于真理的共识。和劳赫一样,王晓欧也着迷于炼金术的理论和图像的研究。他对于尼德兰画家希罗尼穆斯·博斯的《人间乐园》的炼金术视角的解读令人印象深刻。

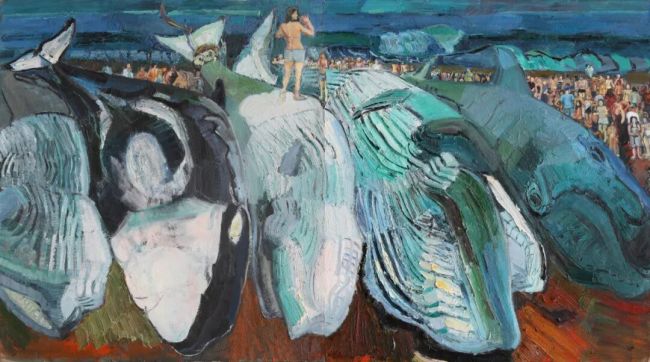

《搁浅的鲸鱼》布面油画

200×180cm×2联2008

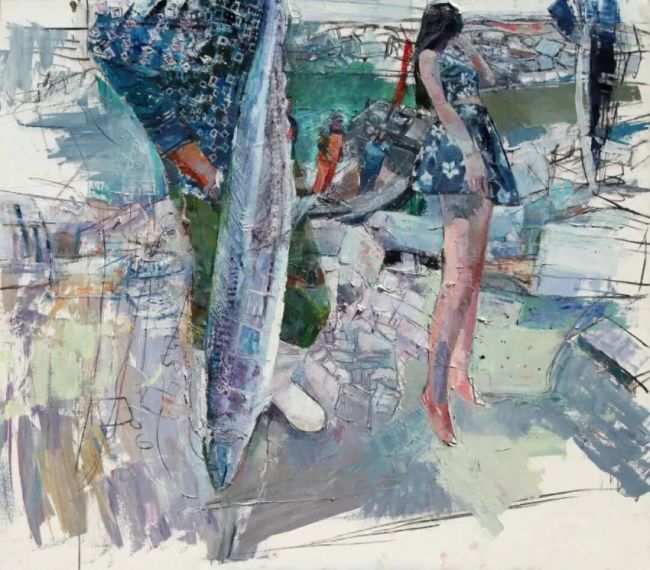

在他的作品中,我们也可以窥见到一些零星出现的神秘符号:一位女潜水员背手握住的一朵红玫瑰,这在炼金术中通常象征着“Rebedo”(红化阶段);一位渔民双手捧着一条如蛇般扭动的银白色鳗鱼,这在炼金术中通常象征着“Mercurius”(水银)。在他的画面中,来自不同时空的记忆碎片——古老的炼金术符号、女神一般的女子、父辈的旧渔船、打扮成水怪的小孩、像是UFO的潜水艇——被并置于同一时空,但这并非为了制造历史的荒诞,而是为了编织一部关于海洋与劳动、神秘与现实的“视觉史诗”。

《石岛拉奥孔》布面油画

160×180cm2019

我们不仅能辨识出他与劳赫在方法论上的对话,更能感受到其艺术生命最本真的源泉——那片生于斯长于斯的故乡的海,以及海边上演着的、充满生命力的劳动场景。与劳赫画布上弥漫的、来自东德历史的政治性疏离感不同,王晓欧的“糅合的超现实主义”深深地植根于咸涩的海风与渔民的汗水之中。他所处理的个人与集体记忆,带有一种表现主义式的怀旧感。那些拉长的、变形的形象,仿佛是从历史深处打捞出的“负片”。色彩与形式不是为了悦目,而是为了诉说那些难以言说、被压抑的遥远记忆。因此,王晓欧完成了一次关键的在地化转译。他将一种国际性的视觉语言,沉潜于故乡的滩涂,从中打捞起属于自己的、饱含体温与盐分的记忆。他的画作,不是对远方历史的冷峻审视,而是对身边生命的温热礼赞。

《淘宝海捕大鲅鱼》布面油画

180×200cm2020

另一方面,阿尔伯斯的色彩与构成理论,为他汹涌的情感洪流修筑了理性的堤坝。除了画家的身份之外,他还是中央民族大学美术学院的教师。他每学期都会带领学生亲自印刷色纸,然后利用色纸进行拼贴实验,探索色彩的精密世界。仔细观察他的画面就能发现,那些看似随意的色彩并置,实则蕴含着高度的自觉与控制。他深刻理解阿尔伯斯所揭示的色彩相对性——一个灰色在某种红色旁会发冷,在另一种蓝色旁则显暖。他利用这种原理,让色彩之间产生光学的振动与对话,从而在视觉上构建出一种精确的平衡。

《大鱼和女孩》布面油画

160×180cm2019

王晓欧在学院对于色彩拼贴的实验深刻地反哺并重塑了他自身的绘画语言。这些实验让他对边缘的清晰性、色块的平面关系以及正负形的咬合有了身体力行的理解。尤其特别的是,他将胶带这一工具从辅助手段提升为核心创作媒介,利用其物理特性来界定色域,从而在画布上构建出锋利、精确而又充满张力的色彩结构。这种从拼贴实验中淬炼出的“构成自觉”,在他参展第十届全国美展的作品《大海渔歌》中得到了淋漓尽致的展现。在这件作品中,我们能看到画面中描绘渔船、渔网与渔民形象的色块边缘清晰肯定,色块之间形成了类似拼贴的硬边关系,充满了阿尔伯斯式的理性秩序。他早期的艺术实践虽可见拼贴的探索痕迹,但《大海渔歌》标志其语言的彻底成熟。曾经的“未经处理”被纯化为极具掌控力的“理性构成”,完成了从实验性表达到结构性表达的成熟蜕变。

《石岛渔汛》布面油画

240×180cm2017

总而言之,王晓欧的艺术魅力,正诞生于表现主义与色彩秩序这两种力量的紧张关系中:他利用阿尔伯斯的理性工具,来承载和“编码”表现主义的情感内容。就像一个建筑师用最严谨的力学来设计一座最能引发情感共鸣的建筑。在他的画布上,每一个感性的、即兴的痕迹,都似乎被放置在一个经过深思熟虑的色彩与构成关系之中。这产生了一种“可控的爆炸”效果——情感是炽热的、弥漫的,但作品的整体却保持着一种纪念碑式的冷静与稳固。王晓欧因此成为一位卓越的“视觉辩证者”。他向我们证明,最深刻的情感表达,未必源于失控的宣泄,而可以来自一种高度自觉的、理性的构建。

(文/阳烁,中国艺术研究院副研究员,来源:方圆美术馆)

部分作品欣赏

《伊势龙虾》布面油画

60×50cm 2012

《伊势的紫船》布面油画

45.5×38cm 2015

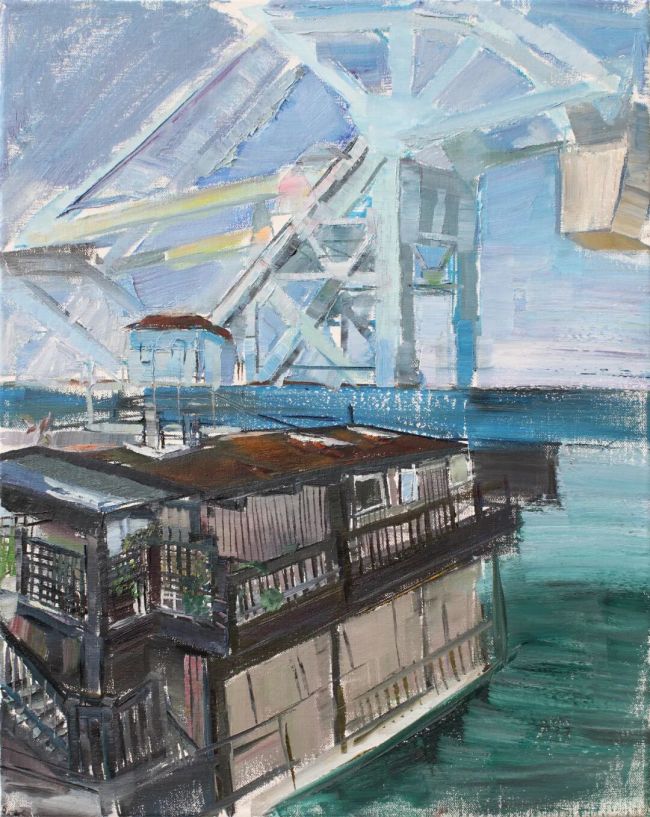

《维多利亚湾的大桥》布面油画

50×40cm 2012

《假日酒店》布面油画

60×50cm 2011

《特洛伊木马》布面油画

40×50cm 2006

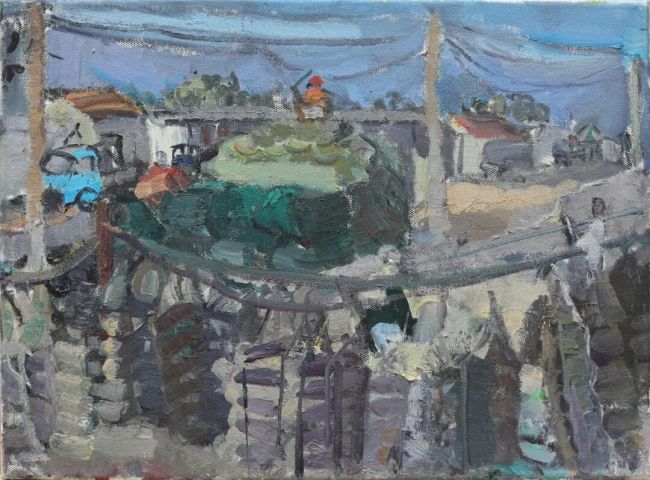

《晒网》布面油画

30×40cm 2006

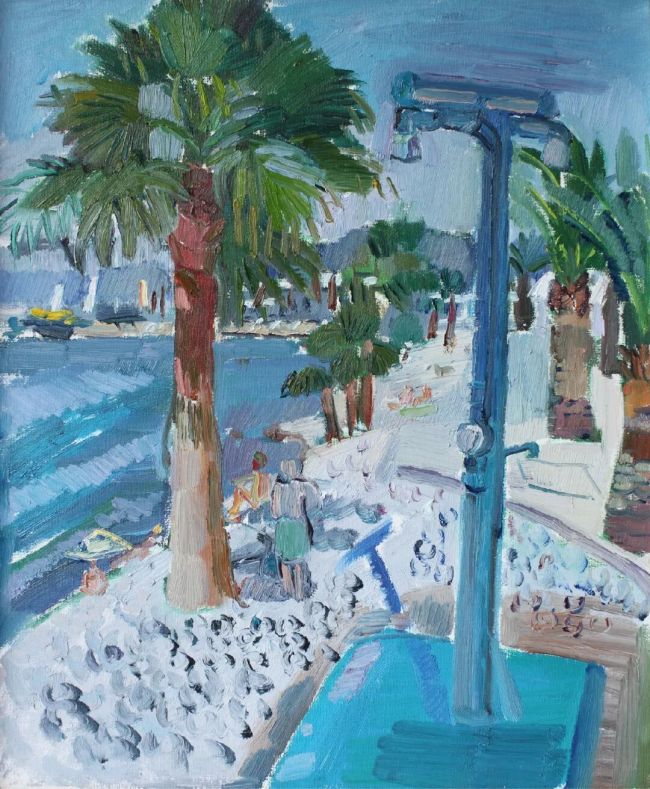

《尼斯的阳光棕榈树》布面油画

60×50cm 2015

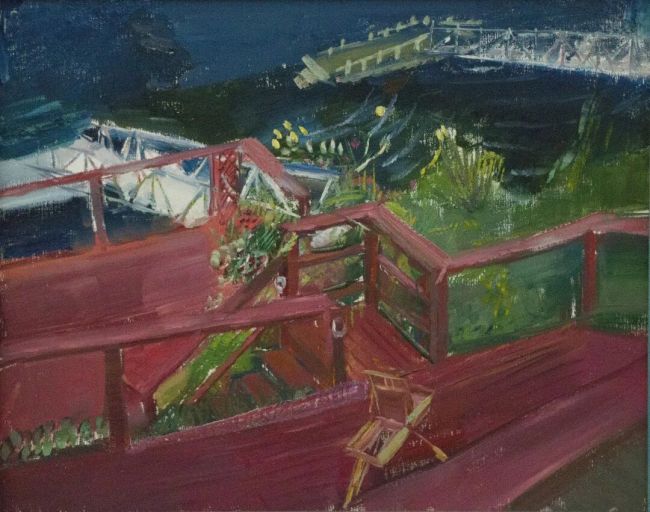

《尼斯乐园》布面油画

38×46cm 2015

《傍晚的城墙坡道》布面油画

40×50cm 2015

《尼斯的海岸》布面油画

46×38cm 2012

《海棠湾的棕榈伞》布面油画

50×60cm 2014

《海泉湾的游泳衣》布面油画

50×60cm 2014

《海边栈道》布面油画

40×50cm 2016

《橄榄树》木板油画

38×46cm 2014

《养马岛的小洋房》布面油画

30×40cm 2006

画家简介

王晓欧

1985年生于山东济南

2008年毕业于天津美术学院获学士学位

2013年获中央美术学院硕士学位

2022年获中央美术学院博士学位

现任中央民族大学美术学院讲师、硕士生导师,并担任美术教育与师范系副主任。