在中国当代山水画坛,70后艺术家曾三凯以其对传统的沉潜深耕与对心性的真诚表达,构建起独树一帜的艺术境界。他不逐中西融合的时潮,不陷抽象实验的迷局,而是以“加厚文化积淀,讲求艺术质量”为旨归,在笔墨流转间实现传统精神与当代审美的深度对话,其艺术高度既体现于技法的精妙淬炼,更彰显在文化精神的当代传承。

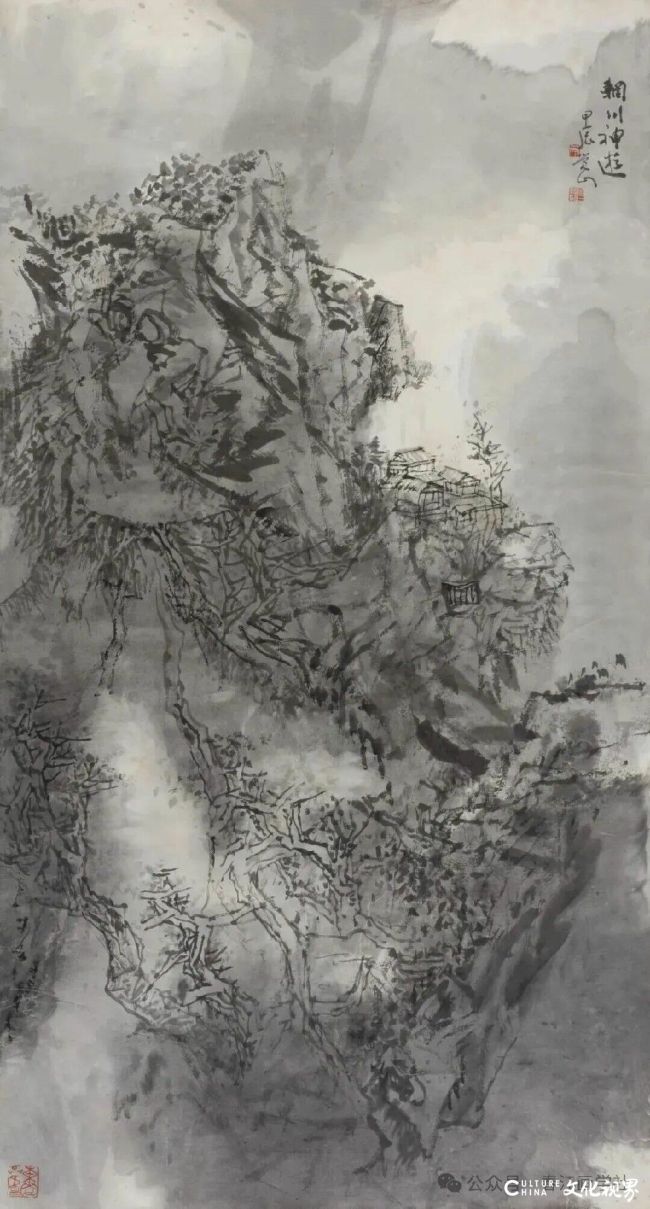

曾三凯辋川卧游

180cmx95cm

纸本水墨2024年

曾三凯的艺术高度,首先奠基于对传统文脉的精准把握与创造性转化。他深谙传统山水的精髓所在,将“平淡天成、有无相生的自然观”“妙在似与不似之间的胸中丘壑观”与“多样统一的笔墨观”融于一炉。其取法极为广博,上溯倪云林的简淡、沈周的沉厚,旁参董其昌的秀雅温润,下究黄宾虹的浑厚华滋,更于博士阶段深研潘天寿的金石笔法。但他绝非简单摹古,而是将诸家精髓化为己用,形成“拙中带秀,苍中带润”的独特笔性。在笔墨技法上,他以“叠、积、染、透”诸法营造时空之感,浓淡轻重间藏岁月沉淀,如田黎明所言,其笔墨“贮存着远行、远思的岁月之感”,于传统范式中开辟出清灵通透的新境。

纸本水墨水墨山水—3

180cm×48cm

2021年

“以书入画”的深度实践,更让其作品获得了超越形制的艺术张力。作为书画齐头并进的翘楚,曾三凯的书法功底为绘画注入灵魂。他早年学帖,后转攻北碑,读博后再归帖学,于“二王”、米芾等经典中汲取养分,形成“帖体碑用”的独特风格——以帖学行草的神韵为体,以碑学笔法的生拙为用。这种书法积淀自然渗透于绘画创作中,其山水的点线既具“刚健虚灵”的草书神韵,又含金石的沉厚力道。观其作品,立轴诗堂的题句与山水笔墨浑然一体,长卷拖尾的题跋与丘壑意境相互生发,书法的节奏韵律与绘画的空间营造形成完美共振,真正实现了“以写见笔存形,以意含素造境”的艺术效果。

在境界营造上,曾三凯将自然之真与心性之美熔铸为“散淡清灵”的独特气象。他跳出“名山胜水”的传统题材局限,倾心于水乡草阁、烟雨斜阳等日常景致,以“似与不似”的写意笔法,将物象化为心性的投射。其作品不追求视觉的繁复热闹,而重在传递“静山净水”的精神内核,如《太行青韵》系列,虽绘太行雄浑,却以清润笔墨赋予山川灵秀之气,彰显出画家对自然的个性化解读。画面中,山间小径、溪畔茅屋等细微元素暗藏人文痕迹,于空灵中见生机,于简淡中含深情,恰是对魏晋“散怀笔墨”与老庄“守朴”思想的当代诠释,让观者在清赏中获得精神的净化。

更值得称道的是,曾三凯的艺术始终保持着“守正创新”的清醒自觉。他不走西式写生修正传统的路径,也不陷水墨抽象的空泛,而是“借助笔墨以开拓胸次”,在传统图式中提取状物写心的规律,结合当代审美经验实现突破。其创作轨迹清晰可见这种追求:早年作品虽有“舍形而悦影”的光影实验,近年却更突出笔墨与传统的联结,在强化用笔中彰显文化根脉。这种创新不是对传统的背离,而是在深化传统理解基础上的自然生长,让古老的山水艺术在当代语境中获得了鲜活的生命力。

从传统文脉的传承到笔墨语言的革新,从书法精神的融入到心性境界的营造,曾三凯以其深厚学养与艺术悟性,在当代山水画坛树立了典范。他的艺术高度,既在于技法层面的精研淬炼,更在于对“天人合一”文化内核的深刻把握与真诚表达。当我们凝视其作品,所见不仅是纸上的山川丘壑,更是一位当代艺术家澄怀观道的精神轨迹,为传统艺术的当代发展提供了极具价值的参照。

(文/张超,陕西山水画研究协会会员、山水画家)

作品欣赏

纸本水墨水墨—3

159cm×48cm

2021年

纸本水墨水墨—2

202cm×62cm

2021年

觉山山居-1

222cm×48cm

纸本水墨2022年

觉山山居-3

222cm×48cm

纸本水墨2022年

(来源:春江画学社)

艺术家简介

曾三凯,1998年毕业于中国美术学院,获学士学位。2003年毕业于中国美术学院,获硕士学位。2007年毕业于中央美术学院,获博士学位。现为中国艺术研究院国画院副院长,博士生导师,中国国家画院特聘研究员,中国美术家协会会员,文化和旅游部青联书法篆刻艺术委员会委员,云南大学、韩国牧园大学、泰国格乐大学特聘教授。