艺术是文化传承与创新的重要载体,优秀的艺术家总能在坚守传统的基础上,为艺术形式注入新的活力与内涵。在中国油画领域,杨飞云便是这样一位极具影响力的创作者。日前,“丰盛生命——杨飞云近作展”在苏州博物馆隆重开幕,这一展览不仅为艺术爱好者提供了近距离欣赏杨飞云近期艺术成果的机会,也为推动油画艺术的交流与发展搭建了重要平台,以下为中国油画学会会长、中国文联副主席许江在展览开幕式上的致辞。

——编者按

尊敬的杨飞云学兄,各位来宾,各位艺术界的朋友,大家上午好。

首先,我代表中国油画学会,热烈祝贺“丰盛生命——杨飞云近作展”在苏州博物馆成功开幕。

我们看欧洲的经典油画,最迷人的,是暗褐色的底子,浑厚华彩的服饰,衬出人物栩栩如生的生动面庞。从伦布朗布满岁月苍桑的自画像,到委拉斯贵兹的活泼泼的宫娥与宠臣;从库尔贝的厚密凝重的生活写真,到马奈的熠熠生辉的巴黎沙龙人物。这些生动的面庞中跬积着油画形质的最优渥的古典品质,荟萃着油彩所色蕴的人文精神的绝代风华。很自然,这也成为中国油画家最仰慕和倾心学习的榜样。

在中国大批的仰慕者和研学者中,杨飞云是最突出的一位。他成功地将深褐色系,笼在中国的器具和环境上,罩成一片厚重朴实的生存的周遭。这一周遭不仅与中国人的土地属性丝丝入扣,而且还与人物的服饰一道构成一种油画独有的古典美质。正是在这种美质之中,人物的肖像如灯如炬,闪闪发亮,炯炯有神。

杨飞云的人物大约分为两类:一类是家人,另一类是生活中的真人。这或许正是古典绘画的一贯的方法,杨飞云将之发展成人物刻画的品性。家人带着一种特有的温馨,生活中人则有一种朴厚,但都含一种被那深褐色包裹着的静谧的神气。他的肖像都喜欢正面示人。这种正面的肖像本身就特别具有一种东方肖像的像意,直如我们每个人的标准像,杨飞云似乎从一开始就对这种正面的肖像情有独钟。长期的刻画,使他似乎濡染上这种古典的、中正而明快的肖像情趣,并且使之构成了东方民俗的品位。我尝试将他的一张红衣少女肖像与拄拐男人的肖像作了比较,两张画都是写生,也都很感人。但红衣少女却仿佛是所有少女的静好的写照,柱拐男人则是具体汉子的即刻手写。汉子具有此在的生动性,而少女则具有了超越一时一刻的温雅与广大,配上背景上的道具与人物安排,絪缊而成经典的东方肖像的意味。

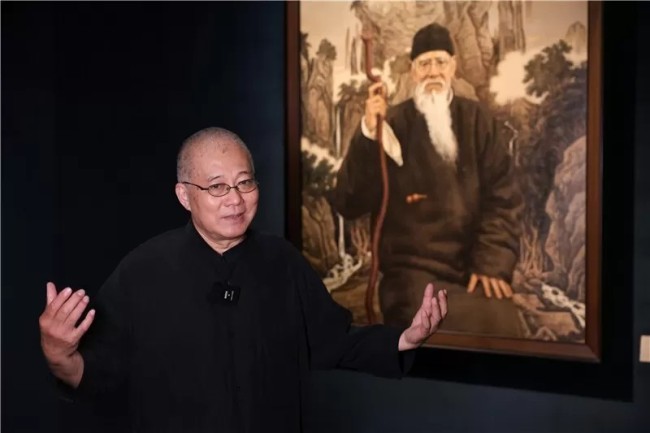

杨飞云以这种经典的东方意味来为齐白石、黄宾虹等传统艺术大师造像,特别具有一种人物出神的效果。他的黄宾虹,孑然一身,极尽素淡,发显出一份本然的素朴气质。他的白石老人,在高山流水间,充斥着一份高贵的萧然之气,每一根䰅髯都似烟云漫卷,散发大师艺者的神性微光。近些年所画的武圣关羽,横刀跃马,怒目横视,更具一份东方武圣之浩气,某种新民俗、新古典的风味跃然而生。杨飞云从凡常的写生,驱近东方意象的塑造,又以古典意趣的色彩与造形,薰染出某种新民趣的神性光环。他在古典的庄重韵味和生活世界的温情观照之间来往穿梭,编织出一份东方式关怀的深情抒写,一种现代式古典的人性的细腻与微光。

这个展的题目叫“丰盛生命”。古人有言:写形造像,非天机深到,取成于心者,不可论也!何谓天机?天机者,天生的艺术行为的源泉,它意味着一种直觉,一种艺术家受灵感启发的天然生成。杨飞云的肖像不是单纯再造人物的肖像,而是在绘画的反复塑造之间,观摩深研,情赠兴答,胸中磊落,以至于意好笔传,风神注入。他明显不是简单复制这肖像,而是要在深入的塑造中展现出内化于心的意趣和神情。但这种塑造与生命力融合无碍,艺术就获得了丰盛的生命。我想这正是这个展的精神内蕴,也是杨飞云肖像绘画的风神写照。

开幕式现场

展览现场

(来源:艺术头条)

艺术家简介

杨飞云,中国艺术研究院油画院名誉院长、博士生导师,中国美术家协会油画艺委会名誉主任,中国油画学会副主席,中央美术学院客座教授,意大利佛罗伦萨造型艺术研究院通讯院士,俄罗斯列宾美术学院客座教授,第十一届、第十二届、第十三届全国人大代表。

许江,中国美术学院学术委员会主任,教授。中国文学艺术界联合会副主席,中国油画学会会长,浙江省文学艺术界联合会主席,第十三、十四届全国政协委员。

20世纪80年代初毕业于中国美术学院油画系,20世纪80年代末赴德国汉堡美术学院研修。从2001年至2020年,担任中国美术学院院长二十年。

曾获全国中青年德艺双馨文艺工作者、全国宣传文化系统“四个一批”人才、享受国务院政府特殊津贴、浙江省“特级专家”、浙江省首届教书育人楷模、教育部全国高校黄大年式教师团队等荣誉;并获“鲁迅艺术奖”、“第二届北京双年展”佳作奖、“国家教学成果奖”等奖项。

作为中国表现性绘画的领军人物,许江的作品应邀参加威尼斯建筑双年展、圣保罗国际艺术双年展、上海双年展等国际大展。新世纪以来,创作“葵园”系列,在国内外多家美术馆先后举办大型个展,包括“远望”(2006年,中国美术馆)、“被拯救的葵园”(2009年,上海美术馆)、“致葵园”(2010年,浙江美术馆)、“最葵园”(2011年,苏州博物馆)、“重新生长”(2012年,德国德累斯顿国家博物馆)、“精神绽放”(2013年,德国科布伦茨路德维希博物馆)、“东方葵”(2014年,中国国家博物馆)、“东方葵II——来自葵园大地的报告”(2015年,上海中华艺术宫)、“葵颂”(2018年,上海民生现代美术馆)、“东方葵”(2019年,圣彼得堡俄罗斯国家博物馆)、“葵颂”(2019年,山东美术馆)、“花的山河——最葵园艺术中心首展”(2020年,杭州最葵园艺术中心)、“远望者——许江作品展”(2023年,上海久事国际艺术中心)等,其作品被多家国际美术馆收藏。

作为中国当代艺术的重要推动者,许江倡导创办了“上海双年展”“广州三年展”“杭州·中国画双年展”“中国油画双年展”等一系列中国最重要的国际学术平台。他一直担任上海双年展学术委员会主任,并策划了“影像生存——2004上海双年展”、“生活在此时——二十九位中国当代艺术家”(柏林,2001年)、“地之缘——当代艺术的迁徙与亚洲地缘政治”(杭州,2003年)、“书非书——杭州国际现代书法艺术展”(I-IV,2005—2019年)和“杭州·中国画双年展”(I-VI,2010—2023年)等展览。

先后出版个人画册《棋·纸·艺》(1995年)、《眺望城市》(2001年)、《上海蜃景》(2001年)、《当代艺术与本土文化》(2002年)、《大地上》(2002年)、《远望——许江的绘画》(2006年)、《被拯救的葵园——许江新作》(2009年)、《致葵园》(2010年)、《重新生长》(2012年)、《精神绽放》(2013年)、《东方葵》(2014年)、《东方葵II——来自葵园大地的报告》(2015年)、《葵颂——许江作品集》(2018年)、《葵颂六章——许江作品集》(2019年)、《远望者——许江作品》(2023年)。出版学术文集《一米的守望》(2005年)、《视觉那城》(2005年)、《南山肖像》(2008年)、《本土的拆解与重构》(2010年)、《大学的望境》(2010年)、《远望者日记》(2010年)、《文与画》(2011年)、《葵园辞典》(2012年)、《葵园手札》(2014年)、《葵园评说》(2015年)《许江艺术文集》(2018年)、《南山肖像II》(2018年)等。主编学术书籍150余种。