太行与五岳不同。五岳之顶大多可望可及,你可以一边登山,一边赏景,不消太长的时间,便可征服它。这正符合中国人对“好山”的要求——可游可居。而太行却绵延数千里,一时不可穷尽。

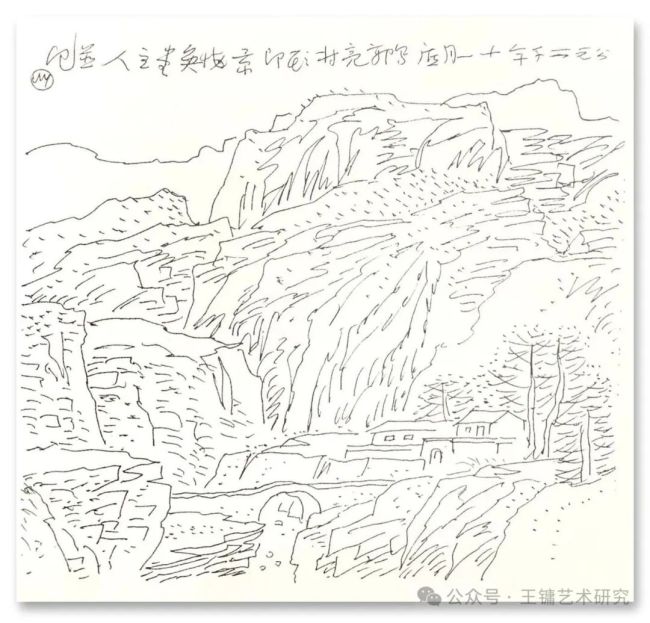

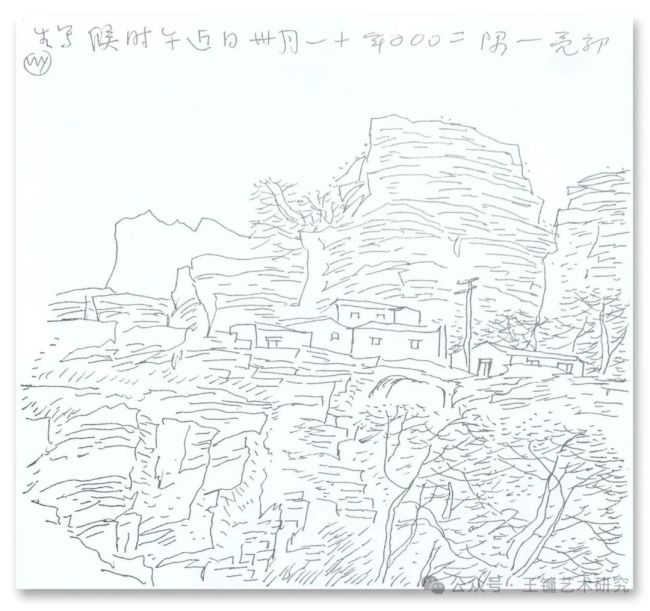

王镛先生太行写生稿(一)

创作时间:2000年

晋代郭缘生在《述征记》中说:“太行首始河内,北至幽州,凡百岭,连亘十三州界。”以至于谁都说不清它的顶峰何在。只是在《山海经》里有句话:“太行之山,其首曰归山。其上有金玉,其下有碧。”归山又指何处,我也不清楚,起码说明它的知名度不高。可见太行虽雄踞中原,如此庞然,却不便登临赏玩,因此未被入选五岳之中。不过《吕氏春秋》说到“九山”,太行到底未被忽略,而名列其中了。

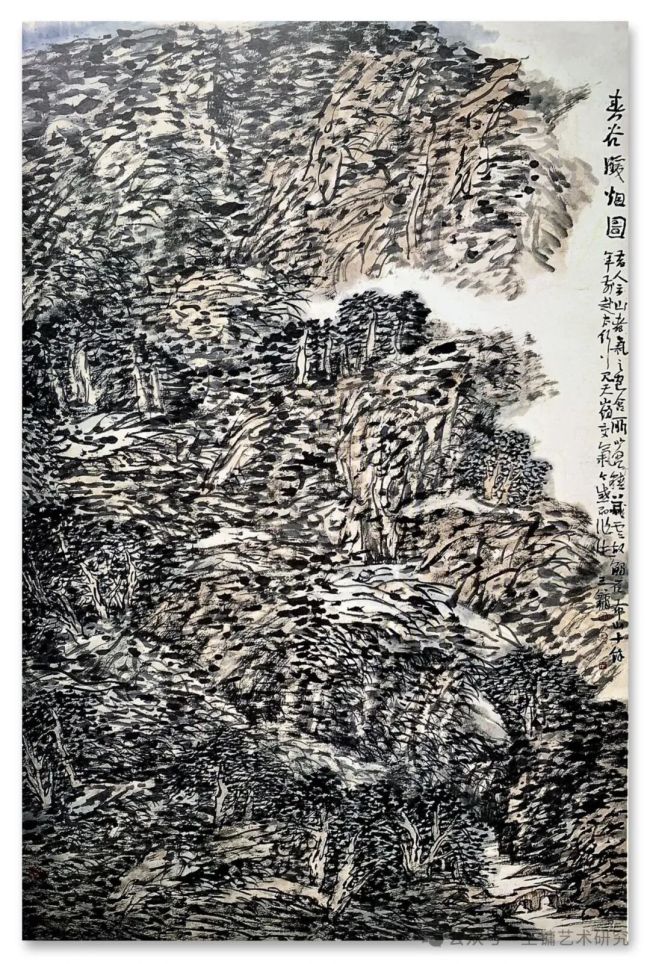

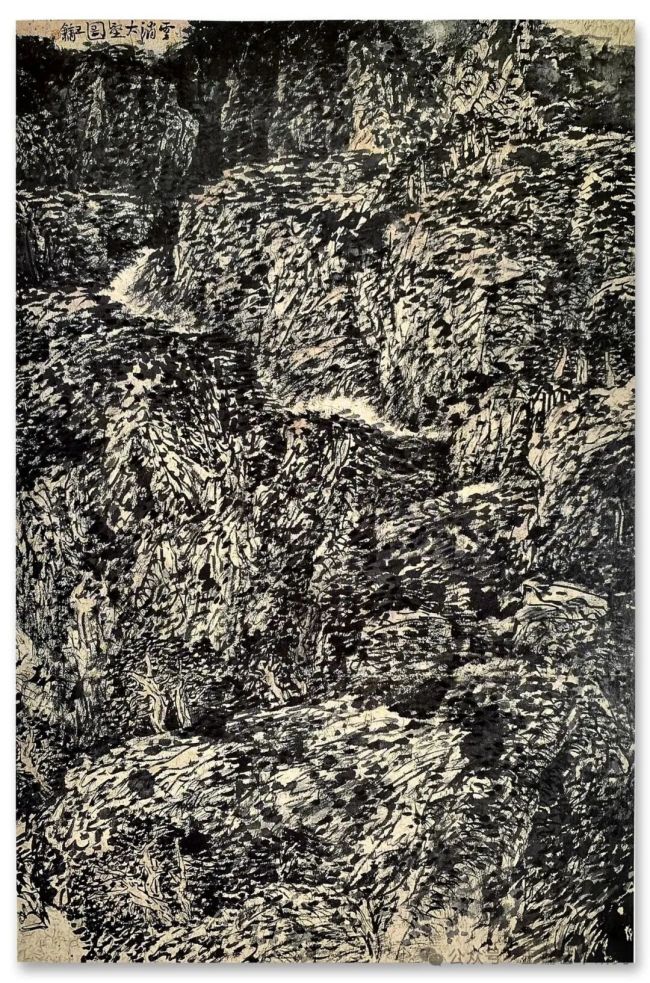

规格:205X145cm 材质:设色纸本 创作时间:2001年

最早熟悉的,是北京西北一带的燕山,那是太行的尾巴。河北的嶂石岩,可说是太行雄峻的典型。乍一见令人瞠目结舌,但见绝壁千仞,直上陡下,多者高叠三重,人立其下,顿感息止气噎,“游”且不易,“居”又从何谈起!乃至于神惶之余,惟有惊叹了。这绝对是大自然的杰作,想在区区有限的纸上再现它的神形,笔墨会显得多么苍白无力。那景象怎一个“雄”字了得!静下来想想,无论雄也罢,秀也罢,大凡上苍造就的某种达到极致美的东西,你即使费尽心力,也只能略得一二。也许面对此景此情,更重要的是感受与领悟,并且带着几分瞻仰的心情。正像《韩诗外传》中说的:“仁者何以乐山?山者,万物之所瞻仰也。”

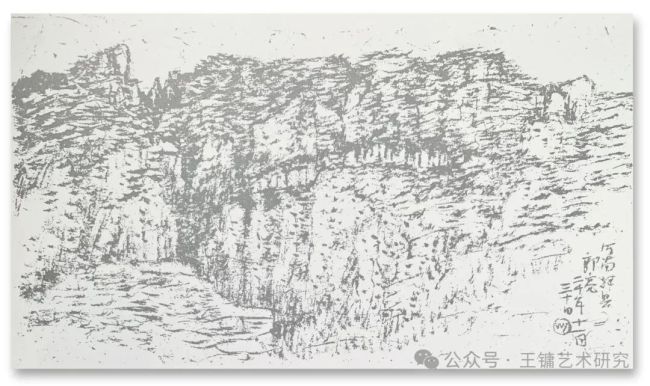

王镛先生太行写生稿(二)

创作时间:2000年

其实,太行远不止一张面孔。

到了河南辉县的郭亮,就会另有所得。郭亮村的下面,也是类乎嶂石岩的绝壁,冷峻直白得令人杂想顿无,更不敢亲近。而村庄的上面,是另类的山头,是苍浑百变的山头。论厚重,论气势,论灵动,论韵味,似乎无所不包。这是其他名山不可同日而语的。况且看上去刚柔相济,有笔有墨。而林县的石板岩,则在雄浑之外,多了几分僵恃与规矩⋯

规格:205x145cm 材质:设色纸本 创作时间:2001年

几次拜访太行,深感对它的了解,仍属管中窥豹。

说到太行的可敬可爱,还有一半来自山水画的大宗师荆浩。像朝圣一般,我们寻到了荆浩退隐作画之居处。读罢孤立于地上的说明石碑,巡视四周的苍莽山林,不由不想象当时荆浩耕食作画的艰辛。正因为荆浩有一个不渝的信念--以图画“代去杂欲”,才能在这荒野中“携笔写生数万本”,从而开创了北方山水画派,并确立了水墨山水画的地位。这位有所不为的伟大隐者,还奉献出了流传千古的名篇--《笔法记》。

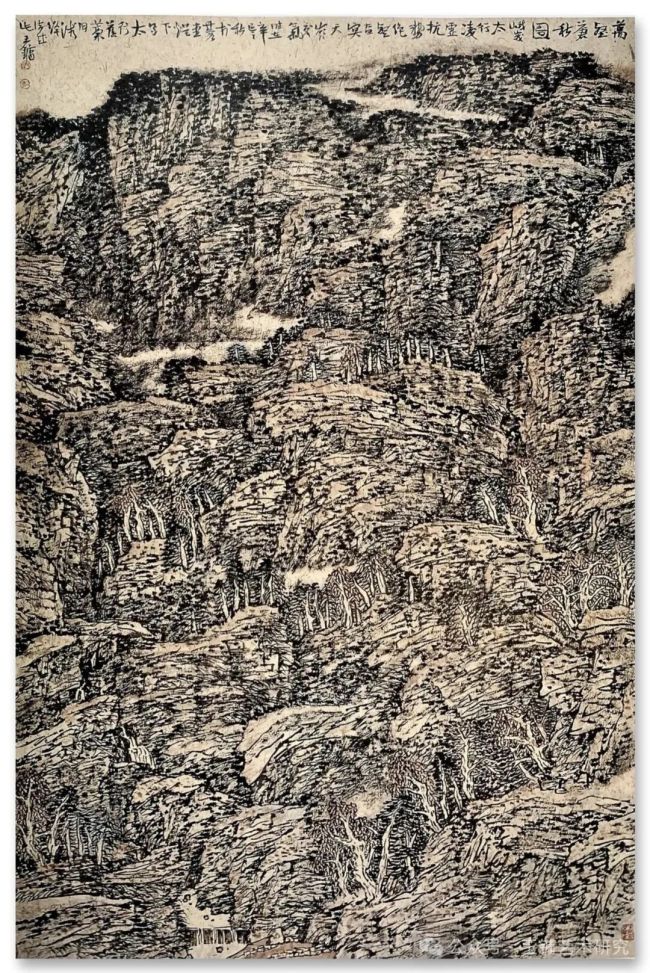

王镛先生太行写生稿(三)

创作时间:2000年

带着太行的尘息归来,急急重翻《笔法记》,感触良多。内中所列的“画有二病”,其“有形之病”暂且不说,那“无形之病”似乎直指今人之弊。有道是“无形之病,气韵俱泯,物象全乖,笔墨虽行,类同死物”。在荆浩看来,山是有生命的,而今天把太行描成徒具躯壳的“死物”者,不是大有人在吗?惊异之余,细思量:能穿越千载,至今余响尤震的警语,肯定是出自于百代宗师之口了。

太行与荆浩,是两本读不完的书……

(文/王镛,来源:王镛艺术研究)

规格:205x145cm 材质:设色纸本 创作时间:2001年

艺术家简介

王镛,一九四八年三月生于北京,山西太原人。一九七九年考取中央美院李可染教授研究生,攻山水和书法篆刻。一九八一年留校执教。先后任中央美术学院学术委员会顾问、教授、博士生导师、书法研究室主任,中国艺术研究院研究生院博士生导师、中国书法院院长,李可染画院副院长等职。