新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网&中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

展开叶军的画卷,一股兼具法度与灵韵的气息便扑面而来。精工细染处,可见其匠心独运;水墨挥洒时,又感其逸兴遄飞。这看似对立的两种美学倾向,在他的笔下却达成了和谐的统一,仿佛一位修行者,既能恪守清规,亦能得大自在。这种艺术特质,源于画家对笔墨语言的深度理解与创造性转化,更根植于其贯通诗书画印的全面修养。

《荆楚遗韵》

叶军作

2019年

200cmX200cm

中国画

观叶军的工笔之作,可见其对材质与技法的极致追求。色彩厚重而不滞腻,用笔细腻而不纤弱,这种看似矛盾的美学平衡,恰恰体现了画家高超的掌控能力。他的工笔画在继承传统的基础上,融入了对当代视觉经验的思考,使得画面在保持工笔画固有精致的同时,避免了因过度技术化可能带来的僵化与刻板。那些层层叠染的色墨,仿佛岁月的沉积,在纸绢上留下时间的痕迹;那些精微勾勒的线条,如同生命的脉络,在画面中跳动不息。

《芦苇花》

叶军作

1989年

50cmX68cm

中国画

而在水墨画领域,叶军展现出另一种气象。他善于运用大块墨色的晕染,营造出岑寂而富有内涵的氛围。这种墨韵的处理,既是对传统水墨语言的致敬,又是对当代视觉心理的呼应。在他的写意画中,墨色不再是简单的黑白灰关系,而是承载着丰富情感与哲思的视觉符号。那些富有抽象化倾向的笔墨技巧,既保持了书写的即时性与生动性,又具备了构成的严谨性与完整性,在偶然与必然、放逸与法度之间找到了微妙的平衡。

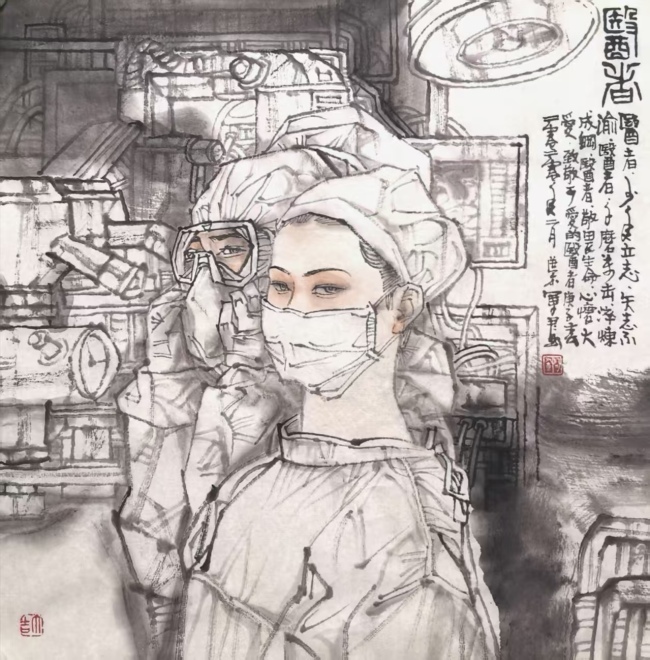

《医者》