山东

当最后一次在画布上落下画笔,我用力凝视了这组由十二幅画面构成的《丰碑·沂蒙七十二崮》,冬日的寂静仿佛突然从画布弥漫到心间。一年了,我与这些沉默的崮相伴,与那段烽火岁月对话,如今终于能以色彩与笔触,献上我对这片土地的敬仰......

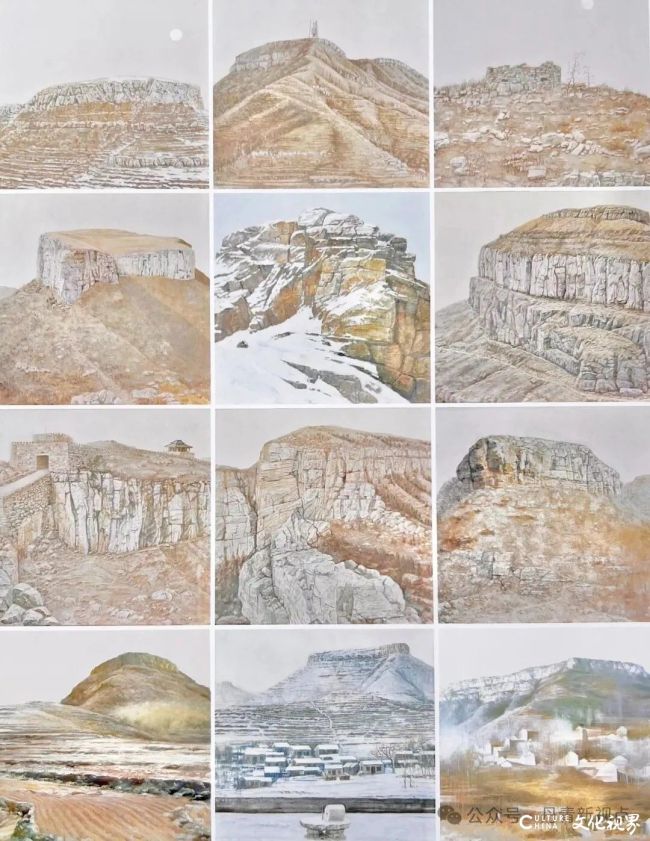

《丰碑·沂蒙七十二崮》油画240X170cm

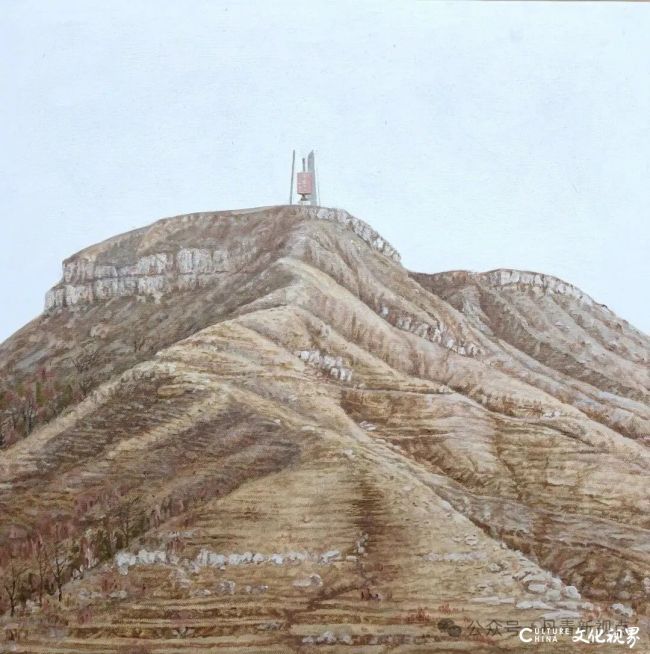

选择“崮”作为主体,源于一种视觉与历史的双重震撼。八百里沂蒙,八百座崮,这些顶部平展开阔、崖壁如削的山体,是大自然鬼斧神工的造物,更是历史风云的见证者。它们不似柔和的江南丘陵,而是如擎天柱石,拔地而起,带着不容置疑的坚硬与庄严。在我看来,每一座崮,都是一位无言的战士,其独特的形态,本身就蕴含着“坚守”的意象——那平坦的顶部仿佛承载着信念,那陡峭的壁立象征着不屈。孟良崮、太皇崮、抱犊崮、南北岱崮……这些名字的背后,是可歌可泣的抗战与解放史诗。我选取其中十二座,并非想穷尽其数,而是希望以“十二”这个具有时间轮回与典型意义的数字,让它们成为红色沂蒙的缩影,让观者通过这有限的窗口,去想象那遍布山野的、无数的英雄故事。

《丰碑·沂蒙七十二崮》之一——孟良崮

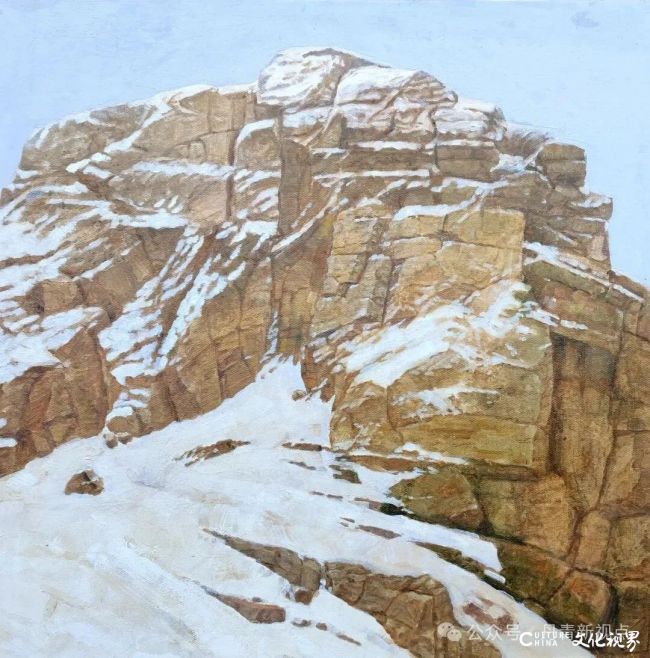

在艺术构思上,我最终选择了冬季的景色。这并非偶然。春夏的沂蒙固然生机盎然,但唯有冬季的凛冽、肃穆与苍茫,才能与我心中那份对历史的敬畏和对牺牲的缅怀相契合。大雪覆盖之下,喧嚣褪尽,世界回归最本质的线条与块面。这寂静,不是死寂,而是一种沉淀了巨大能量的静默,仿佛时间在此凝固,让我们得以聆听历史深远的回响。那覆盖在碾子上的雪,那蜿蜒缓流的沂水,那山峦间稀疏的枯枝,都在雪的统摄下,呈现出一种凄清而崇高的美。这种美,更能触动人心深处对过往艰辛的感知,对和平的珍视。

《丰碑·沂蒙七十二崮》之二——抱犊崮