新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网&中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

孙立人的油画创作,似一场在画布上持续铺展的精神远征。他以笔为刃、以色彩为绪,在西北厚土的苍茫底色里,拆解又重塑着生命与存在的模样,让每一处笔触的褶皱、每一抹色彩的呼吸,都化作叩问灵魂的私语。

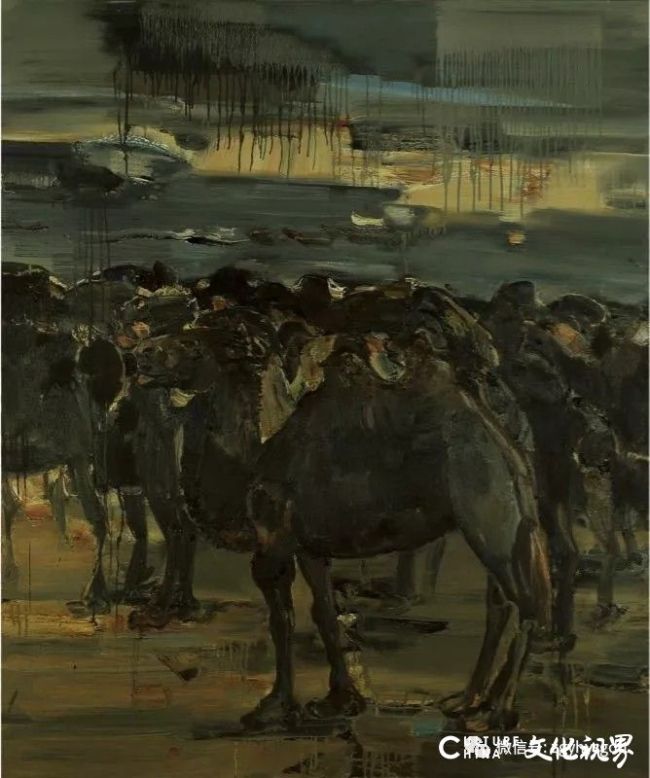

《戈壁的夜晚》

180x160cm

2013

早年的他,是西北大地的忠实译者,以厚重笔触捕捉黄土高原的肌理——山峦的棱线、戈壁的砂砾,都在油彩堆叠中显影为可触摸的苍茫。那时的创作带着对地域精神的敏锐捕捉,土地的雄浑与人群的生存况味,在画布上凝成坚实块面,像大地自身的呼吸,沉缓且有力量。可这份对“形”的描摹,终究成了他解构的起点:当试图触碰更深层的精神内核,他主动拆解程式化的写实藩篱,让笔触与色彩从“再现”转向“表达”。

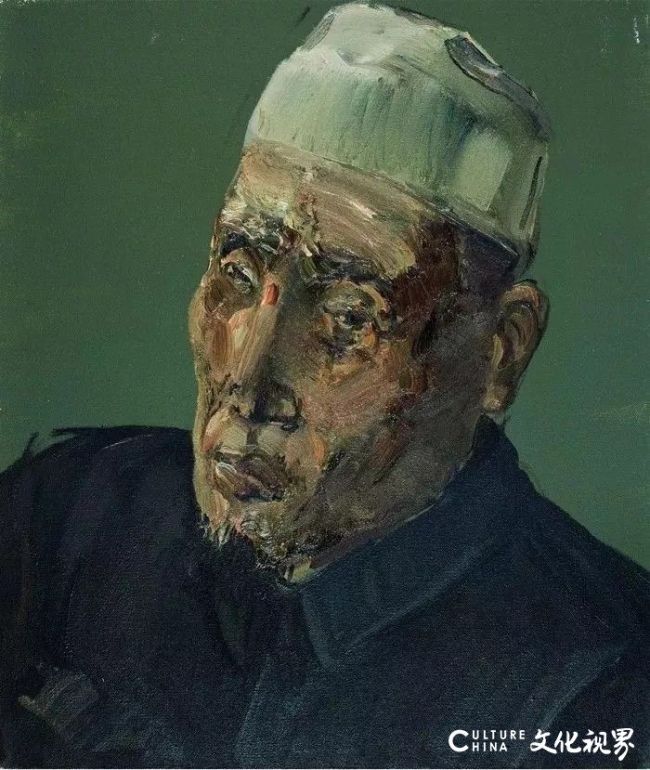

《老阿訇》

65x55cm

2010

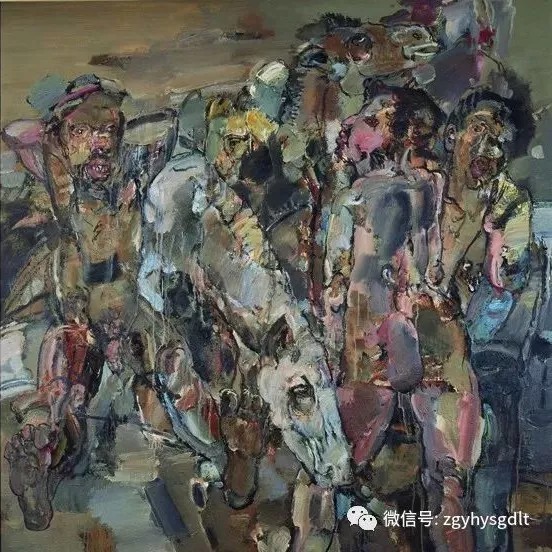

于是,笔触开始拥有独立生命。笔锋时而如刀劈斧凿,将人物或景物的轮廓撕裂成破碎块面,粗粝得仿佛能刮擦出声响;时而又似水墨写意般流转,在虚实间勾勒灵魂轮廓。肖像作品里,人物面容并非精致复刻,而是被笔触切割、重组后的精神显影——深褐与灰绿在肌肤上碰撞,既刻画出岁月沟壑,又透着生命倔强,仿佛每一道笔触都从灵魂里生长而出。风景与群像中,笔触的“书写性”愈发鲜明,像中国书法挥毫泼墨,却裹挟着表现主义张力,让画面在破碎中始终保持动态平衡,如同生命本身,于混沌里暗藏秩序。

《相链》